両方になる

2,640円(税込)

発売日:2018/09/27

- 書籍

ともに「第一部」と名付けられた二つの物語。時代も性差も軽やかに超えて躍動する、まったく新しい長篇小説。

十五世紀イタリアに生きたルネサンスの画家と、母を失ったばかりの二十一世紀のイギリスの少女。二人の物語は時空を超えて響き合い、男と女、絵と下絵、事実と虚構の境界をも鮮やかに塗り替えていく。そして再読したとき、物語はまったく別の顔を見せる――。未だかつてない楽しさと驚きに満ちた長篇小説。コスタ賞受賞作。

書誌情報

| 読み仮名 | リョウホウニナル |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Mizuki Goto/イラストレーション、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 336ページ |

| ISBN | 978-4-10-590152-3 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品、文芸作品 |

| 定価 | 2,640円 |

書評

時制も人称も超えた世界

二つのものが繋がって一つになる。そのことはイメージしやすい。というより、そもそも一つだったものがただ観察者の都合で区切られているだけのケースも多い。二つの椅子をくっつけてそれを長い大きな椅子と見るか、あくまで二つの椅子がくっついていると見るか。それは捉え方次第だと言えるけれど、例えば時間を区切って、過去であるといい、未来であると言う場合、それはあくまでも「今」を生きる我々にとっての過去であり未来であって、もし観察者がいなければ時間はあくまでも時間だ。時間、というものをどう定義するかは諸説あるけれど、その諸説を内包して屹立する「時間」そのものは一つだけのはずだ。けれど、我々、つまりは観察者の存在がいやおうなくそれを分割せざるを得ない。操作する意志などなくとも、視線はおのずと物事を分ける。観察者がいる限り、ある種の物事は一つではいられないことが多い。

作家は言葉で世界を切り取る。極力現実の在り方に近づけようと、その視点を限りなく無に近づけようとしても、必ず作為は残る。人称の設定、時制の設定。誰がいつのことを語っているのか。主語は私なのか、彼なのか、あなたなのか。過去形なのか、現在形なのか。それが一文一文で変わることもあるだろうし、文章の途中で変わることだってしばしばある。曖昧にぼかされていることもあるだろう。けれど、無にはできない。言ってしまえばそれは、物語ることの宿命みたいなものだ。

『両方になる』でアリ・スミスが採用するのは、作為を無に近づけるのとは逆のアプローチだ。二つの物語=時間で本著は構成される。一つは、男性しかなることを許されなかったルネサンス期の画家の物語。もう一つは、抗生剤のアレルギー症状で母親を亡くしたばかりの現代イギリスの女の子の物語。当然、ルネサンスよりも現代の方が時間的には後にある。現代から見ればルネサンス期はそれこそ抗生剤で細菌を除去することもできなかった古い時代だ。性差別をはじめとする欺瞞が問題視されることすらなかったその時代、人々は個人の力ではどうにもできない因習に従って生きるしかなかった。男性しか画家になれなかったのだから、本当の性別はどうあれ、その画家は歴史的には“男性”画家なのだ。ならば、画家であることに、つまりは絵を生み出す能力そのものが正しく世界に位置づけられることを望むが、それも叶わず、彼/彼女の実存は時間という濁流の中に飲まれてしまう。

けれどその時間をみつめる観察者である作家は、その画家に目を与える。読者はそこに作家の作為を覚える。画家は、それが未来とも気づかずに現代を幻視する。そして画家が見つめる現代を生きる少女は、ルネサンス期にはなかった抗生剤の副作用で母親を亡くす。多くの命を救った抗生剤によって、過去よりずっと安全なはずの現代で命を落とすという皮肉。これもまた作家の作為。

多くの作家は影を消そうとするそんな作為を、アリ・スミスは消そうとせずに、むしろ作品の中心に埋め込まんとする。まるでそれが、我々のあずかり知らないところで存在する物理現象と同種のものででもあるかのように。我々には動かしがたいと思われる天与の自然現象も、あるいはこんな風に誰かの作為によってあっさりと形作られていったのではないか。あけすけですらある作家の手つきは、そのことに不思議な安らぎと説得力を与える。それは、読後に知った本著の驚くべき

「芸術は何もしないことによって何かを引き起こす」。iPadの画面をハックして表示される亡き母の作った

(うえだ・たかひろ 作家)

波 2018年10月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

私を支え続けてくれた、クレスト・ブックスの作家たち。

2023年4月、乳がん発覚から治療を終えるまでを綴ったノンフィクション『くもをさがす』(河出書房新社)を刊行した西加奈子さん。そこには辛い治療の日々の中で、新潮クレスト・ブックスを含む、数々の海外文学作品の一節が引用され、心の糧となっていた。

――まずは西さんと新潮クレスト・ブックスとの出会いについて教えていただけますか。

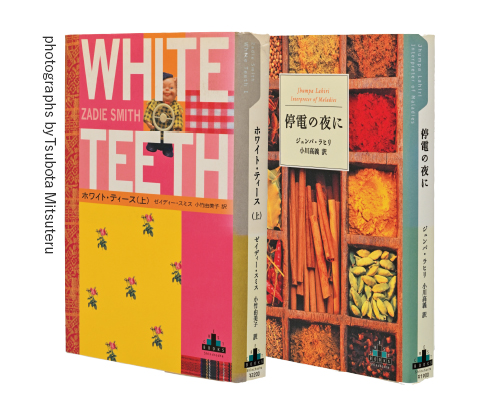

私は17歳の時にトニ・モリスンの『青い眼がほしい』(早川書房)を読んで強い感銘を受けて、それ以来、海外文学の棚によく行くようになったんです。それで、確か『来たるべき作家たち』(1998年刊)というムック本でクレストが創刊することを知ったんだと思います。最初に読んだのは、ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(2001年刊・品切れ)で、とても衝撃を受けました。今は中公文庫に入っていて、その帯推薦文を書くときに再読しましたが、衝撃が薄れていなくて。本が出た当時はまだ9・11も起きておらず、宗教や人種の違いによる分断を今ほどは意識せずに済んだ時代でしたが、どんな宗教、人種であっても人間であることに変わりはないという著者のスタンスに心を掴まれました。

次に夢中になったのは、ジュンパ・ラヒリでした。『停電の夜に』(2000年刊)を読んで、それ以降の作品はすべて読んでいます。とりわけ、『その名にちなんで』(2004年刊・品切れ)、『低地』(2014年刊)は素晴らしく、私の中でクレスト・ブックスへの絶対的な信頼感が生まれたのもラヒリのおかげです。

彼女はカルカッタ出身の親世代と、アメリカで育った世代との違いをベースに描いていて、それは移民ならではという面もありますが、考えてみれば私たち日本人にだって世代間のギャップはあるじゃないですか。翻訳小説が好きというと、「日本とは違う遠い世界を知ることができるからですか」とよく訊かれますが、もちろんそういう面もありますけど、ベンガル出身の登場人物の中に、自分と同じ感情を見ることがある。私はそこに希望を感じるんです。スミスのように、ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

ゼイディー・スミス『ホワイト・ティース』(上・下)

ジュンパ・ラヒリ『停電の夜に』『その名にちなんで』『低地』

『ホワイト・ティース』は衝撃的で、20代でこの作品に出会えてよかった。今読み直しても本当に面白い。ラヒリの筆にも静かなユーモアがあるので、悲劇も残酷なことも、人間の愚かさとして、とても身近に感じられる。

――彼女は世界中の古典文学をすごく勉強されていて、文学的な土壌が豊かで、翻訳がいかに大切かを常におっしゃっていますよね。

彼女はロンドン生まれ、アメリカ育ちで、ずっと英語で教育されてきたんですよね。海外の本を読むことがすごく大きな経験だったんだろうなと想像します。でも少し前までのアメリカでは一般的にはあまり海外文学を読む習慣がなかったと聞きました。ナイジェリア出身の作家アディーチェは、大学留学で渡米したときにクラスメイトに「ナイジェリアの小説を読んだけど、夫が妻にDVする話で、とても残念な国なのね」ということを言われたそうなんですね。でも彼女は茶目っ気たっぷりに「私は『アメリカン・サイコ』を読んだけど、アメリカ人が全員サイコパスとは思わなかったわ」と返したそうです。一冊の本がその国の文化を代表できるわけもなく、私もいろんな国の翻訳小説をもっともっとたくさん読みたいと思います。

――クレスト創刊20周年の小冊子アンケートでは、ナム・リー『ボート』(2010年刊・品切れ)を「わたしの3冊」に挙げられていました。

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』(2021年刊)では推薦文を書かせていただきましたし、移民文学で強烈な印象が残っているのは、どちらもベトナム系ですね。ナム・リーは「難民」をアイデンティティにして作品を描くことを冒頭では避けて、アイオワ、テヘラン、ヒロシマと、できるだけ違う世界を書いていますよね。それは逆に言うと、彼がどれだけ難民であることをアイデンティティにさせられてきたかの証左ではないかと思います。でもオーシャン・ヴオンは、難民という自分のアイデンティティを書くことに惑いがないように感じます。それは彼の母、祖母がストーリーの骨子であることを隠さない。自分について書く、ということはヴオンが詩人であることも大きいのかもしれませんが、とにかくパーソナルな事柄が、アーティスティックな世界へと跳躍することに繋がっている作家だと思います。同じベトナム系でも、時代の変化を感じますね。

ナム・リー『ボート』

オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』

難民をアイデンティティにしたくなかったナム・リー。自身が難民で、セクシャル・マイノリティであることを積極的に書くオーシャン・ヴオン。この10年で時代は変わった。

――では、この近年ではどのような作品をお読みになっていますか。

最近はアリ・スミスに夢中です。最初に『両方になる』(2018年刊)を読んだとき、「なんやこれ?」と驚きました。手当たり次第友人に「アリ・スミス読んだ?」と聞きまくるぐらいの衝撃でした。ゼイディー・スミスとおなじスミスで、どこか作風にも共通するところがあって、ユーモアと皮肉と優しさを感じます。登場人物を絶対に駒として扱っていないし、とても驚いたのは、実在する15世紀の画家の存在を描き直す、そのやり方です。時代を再考証する作品は過去にもあったと思うのですが、それが全く新しいものとして、現実とリンクしているのが本当に衝撃的でした。

『秋』(2020年刊)から始まる四季四部作(『冬』2021年刊、『春』『夏』2022年刊)は、「思想信条の違いがあるなかで、どうやって人びとが共に生きていくか」ということがテーマになっていると思います。いま世界中で分断が起きていて、自分は作家としてその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、と同時に一読者の立場からすれば、「アリ・スミスがいてくれるから大丈夫、希望はある」と思うぐらいの頼もしい存在です。彼女が出演するチェルトナム文学祭を観に行ったことがあるのですが、本当に素敵な方でした。正直私はあまり聞き取れていなかったのですが、通訳してくれていた方が感激して涙を流していました。言葉はわからなくても、愛にあふれる人だということが伝わってきて、忘れられません。

アリ・スミス『両方になる』『秋』『冬』『春』『夏』

いま世界中で分断が起きていて、自分もその分断を止めようとする側にいるつもりですけれど、一読者の立場からすれば、「小説家はアリ・スミスがいてくれるから大丈夫」と思う。

――シェイクスピアの妻を新しい視点で描いた、マギー・オファーレル『ハムネット』(2021年刊)もお読みくださっていますよね。

もし、『両方になる』を読んでいなかったら、『ハムネット』はもっと驚いたと思いますけど、本当に素敵な小説ですよね。小説は、人間の尊厳をこんな鮮やかなやり方で取り戻すこともできるんですよね。歴史は正しいものだと鵜呑みにされがちですが、誰がどう語るかによって歴史上の人物の見え方はいくらでも変わります。悪妻と呼ばれたシェイクスピアの妻しかり、アリ・スミスが描く女性アーティストしかり、歴史というものがいかに男性によって都合よく伝えられてきたかに、改めて気付かされました。

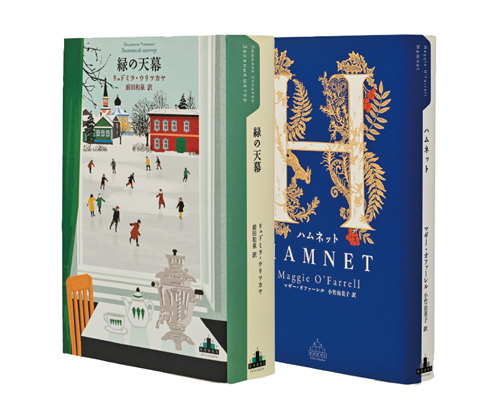

マギー・オファーレル『ハムネット』

リュドミラ・ウリツカヤ『緑の天幕』

オファーレルの小説を読んで、小説は歴史上の人物の尊厳を取り戻すこともできるんだと驚いた。遠いロシアの話だと思っていたことが、決して遠い出来事ではないと思わせてくれるのが、ウリツカヤの小説。

――リュドミラ・ウリツカヤもお読みいただいているようですね。

はい。ウリツカヤも大好きな作家で、私はとくに『通訳ダニエル・シュタイン』(2009年刊・品切れ)が好きです。昨年、ウクライナ戦争が始まって、ロシアのことを知りたいという気持ちになりましたが、戦場からのルポルタージュや、プーチンについて書かれた本を読めば、それなりの情報は知ることができるのかもしれません。でも私は、そこで物語という形式を選びたいんです。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』(2019年刊)は、2004年のスマトラ沖大地震による津波で家族を失った女性の回想録です。スリランカで津波が起きて、私たちはニュースで何人の方が亡くなったという事実を知ることはできますが、日々の中でその事実はつい忘れてしまうんですよね。でもこうやって、『波』の場合は小説ではなく回想録ですが、被害に遭われた個々の生活の話にしてくれることで、100人亡くなれば、100人それぞれの人生があったことを、具体的にイメージすることができます。

ロシアに話を戻すと、ウリツカヤの大作『緑の天幕』(2021年刊)は、ソビエト連邦で生まれた3人の主人公を軸に、厳しい抑圧の中で生きるロシア人の姿を描いています。彼らの心情に寄り添うことで、ニュースだけではわからないことが見えてくるし、遠いロシアの話だと思っていたことが、自分の人生でも「ありえたかもしれない」と思えるようになる。それが物語の果たす大きな役割の一つではないかと思うのです。

――最後に、西さんにとって小説を読むということは、どのような意味を持つとお考えですか。

自分がピンチになったとき、寂しいとき、しんどいときに、「待てよ、この感情はなんか知っているな」と思うことがよくあります。それはだいたい、どこかの小説で読んだ、主人公や登場人物が感じたことであることが多いんです。

例えば私は以前がんを宣告されて、このまま死んでしまうかもしれないと思ったのですが、これまで数限りない小説の中で、「死ぬかも」「怖い」という気持ちをすでに疑似体験してきたんですよね。逆もそうです。シーグリッド・ヌーネス『友だち』(2020年刊)は、初老の主人公女性が親しくしていた男友だちを喪う話ですが、この本の中で、彼女はいわば私よりも先に孤独になってくれていた。死んだ人にもう会えないことのつらさ寂しさを、私よりも先に「体験してくれて」いたんです。

他にも、自分が意地悪な気持ちになったときや、知らず知らずのうちに人を傷つけてしまったときにも、「ああ、これはジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』(2012年刊・品切れ)に出てきた、あの感じかな」とか。ものすごく単純な言い方をすると、「私はひとりじゃない」と思えることが、私にとって小説を読むことの意味の一つにはなっています。

ソナーリ・デラニヤガラ『波』

シーグリッド・ヌーネス『友だち』

この回想録は、100人が津波で亡くなれば、100の人生があったことをイメージさせる。『友だち』の主人公女性は、いわば私よりも先に孤独になってくれていたのです。

小説は法律ではなく、拘束力も命令する力もない。ただ誰かに選ばれるのを待っている一冊の本に過ぎない。そして選ばれ、読まれたとしても、そこから何を得るかは読者に圧倒的にゆだねられている。小説があることで生きてゆける、という私の気持ちも、私が小説から「得たもの」で、小説が「与えてくれた」ものではない。この、小説との距離感というか関係性を、私はとても信頼しています。

(2023.6.28)

(にし・かなこ)

波 2023年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Ueda Takahiro 上田岳弘

-

一つは、ルネサンス期のイタリア人“男性”画家の物語。一つは、現代イギリス、抗生剤のアレルギーで母を亡くしたばかりの女の子の物語。数世紀前の画家の絵を、現代ではiPadで見ることができる。絵画を眺めるように、二つの時間を誰かが見ている。「芸術は何もしないことによって何かを引き起こす」。iPadの画面をハックして表示される

ゲリラ広告 。見ることしかできない二つの物語をつなぐ大胆な仕掛け は、それらを一つに収斂させるのではなくて、過去と未来その両方にする。そこには、時制も人称も超えた“世界”の確かな手触りがある。

- ▼The New York Times ニューヨーク・タイムズ

-

類いまれな思慮深さを持つ作家の、長年にわたるいくつもの問いが、一つに結晶した作品である。スミスはそれらの問いを、忘れがたい人物たちの中に見事に描き込んでいる。

- ▼NPR ナショナル・パブリック・ラジオ

-

楽しく、感動的な作品だ。素晴らしい母親、慣習に捕らわれない愛と友情、時間と死とジェンダー、芸術という慰め、その他さまざまなものを含んでいる。

- ▼The New York Times Book Review ニューヨーク・タイムズ・ブックレビュー

-

いたずらっぽく輝かしい、二重螺旋のような小説。

- ▼San Francisco Chronicle サンフランシスコ・クロニクル

-

この本は読者を虜にし、芸術というものの力を、そしてスミスの文章の力を見せつける。

- ▼The Atlantic アトランティック

-

驚くべきミステリー。スミスはどこまでも精巧に、限りない射程の広さと親密さを合わせ持つ作品を作り出した。

- ▼ワシントン・ポスト

-

遊び心たっぷりで愉快。信じられないほど感動的。

- ▼ロサンジェルス・レビュー・オブ・ブックス

-

アリ・スミスは天才だ。彼女が現代作家の中で最も優れた革新的作家だという評価を、この作品は確かなものにした。神聖なる錬金術のようなものによって、彼女は知性と奇想を組み合わせ、読者を笑わせると同時に感動させてしまう。

訳者あとがき

本書はAli Smith, How to Be Both (Pantheon, 2014)の翻訳である。

作者アリ・スミスは一九六二年にスコットランドで生まれ、ケンブリッジ大学大学院を出た後、スコットランドのエディンバラで教鞭を執るが、再びケンブリッジに戻り、作家として活動を始めた。最初に発表した短編集(Free Love and Other Stories [1995])はスコットランドのサルティア文学新人賞を受賞。初の長編は『ライク(Like)』(一九九七)。長編第二作『ホテルワールド(Hotel World)』(二〇〇一)はスコットランドの数々の文学賞を獲得し、オレンジ賞、ブッカー賞の最終候補にもなった。第三作『アクシデンタル(The Accidental)』(二〇〇五)はホイットブレッド賞を受賞。ここに訳した『両方になる』はアリ・スミスの長編第七作。ブッカー賞およびフォリオ賞の最終候補となり、ゴールドスミス賞とコスタ賞(旧ホイットブレッド賞)に輝いた。その後は、季節四部作として企画されているシリーズの長編『秋(Autumn)』(二〇一六)と『冬(Winter)』(二〇一七)を立て続けに発表し、ともにポスト

邦訳としては、二〇〇三年にDHCから刊行された『ホテルワールド』以外に、岸本佐知子さんの編んだ『変愛小説集』(講談社、二〇〇八年)に収められた「五月」をはじめ、いくつかの短編が日本語に訳されている。アリ・スミスは数々の受賞歴からも明らかなように、イギリスでは既に確固たる実力派作家としての地位を得ている。二〇一八年にタイムズ文芸付録が約二百人の作家・批評家・学者を対象にして、イギリスおよびアイルランド在住の最も優れていると考える存命作家を挙げてもらうアンケートを行った際にも、カズオ・イシグロやゼイディー・スミスなどをおさえてアリ・スミスが第一位に輝いた。本邦でも、雑誌やアンソロジー掲載の翻訳紹介を通じてじわじわと人気と注目を集めつつある。言葉遊びや印象的な警句、笑えるエピソードや謎めいたやり取りがテンポよく繰り出されるのがスミスの持ち味だと言っていいだろう。薬の説明書みたいな言い方をするなら、彼女の作品は「読むと元気が出る」「心が軽くなる」という効能があるように思う。

実は本書には、おそらくほとんどの読者が目にしたことがないと思われるような、驚くべき仕掛けがある。通常、訳者のあとがきは簡単な作品解説も兼ねているので、本来ならここで、簡単にでもその説明をしたいところなのだが、「どんな仕掛けがあるのかは、本そのものの中に絶対に書かないでほしい」という作者の希望があって、それはできない(ただし、書評や広告で仕掛けに言及するのは自由だ。本年の新潮クレスト・ブックス・フェア小冊子でも、拙著『実験する小説たち』でも仕掛けを明かしている)。

さて、その仕掛けとも関係するのだが、奇妙なことに本書は、ともに第一部と題された二つのパートから成る。目のマークが記されたパートでは、十五世紀頃に実在したイタリア人画家フランチェスコ・デル・コッサ(の魂)が地中からよみがえって現代のイギリスに現れ、ケンブリッジに暮らすティーンエージャーの女の子を見守りながら、自分が生きた十五世紀の出来事を一人称で綴る。生きる時代も場所も大きく異なるフランチェスコには、少女がしゃべる言語が理解できないばかりでなく、自動車やスマートフォンが何をするものなのかも分からない。

監視カメラのマークが記されたもう一つのパートでは、“目”のパートで画家に見られているのと同じイギリス人少女が、母を突然失った悲しみから立ち直ろうとしている。そして、母と行ったイタリア旅行の思い出や、謎めいた友人Hとの交流が三人称で語られる。

以上二つの語りが並置されることで、この本には不思議な遠近法的効果が生まれている。二つの物語がどう関係するのかについて論じると、大事な部分でネタバレに近いことになりそうだが、ネタバレしてもさほど面白さは減じられないとも思うので、ほんの少しだけ説明しておこう。ネタバレが心配な方は次の短い段落を読み飛ばしてください。

最も単純に解釈すると、“目”パートの物語は、ジョージが(Hの助けを借りて/あるいはHのために)書いたものに見える。実際、フランチェスコの綴りは通常Francescoなのに、この小説の中ではFranceschoと綴られているのは、「Hがプラスされている」という一種の遊びを意味しているのかもしれない(残念ながら、邦訳ではその遊びを再現することはできなかった)。他方で、“監視カメラ”パートの物語は、十五世紀にあったかもしれないし、なかったかもしれない“目”パートみたいな下絵(物語)から派生しているようでもある。

「両方になる」という本書のタイトルは、男と女、過去と現在、白人と有色人種、領主と人民、快楽と美など、いくつもの二項対立を無化(無効化?)する方向への動きを肯定している。だが、この小説の魅力は、そうした大胆かつ知的な試みが、非常に軽いタッチで成し遂げられているところにある。だから、読者の皆様にはぜひ、訳者がここにくだくだと書きたがるような面倒な理屈は抜きにして、どっぷりとアリ・スミスの語りの魅力に浸っていただきたい。

二〇一七年の後期に、大阪大学大学院言語文化研究科の演習でともに『両方になる』を読んでくれた安保夏絵さん、小倉永慈君、久保和眞君、小口洋輔君、シー・イン・ハンさん、舞さつきさん(五十音順)に感謝します。実験小説概論の延長で、その実例として読み始めただけのつもりが、登場人物や家具の位置関係、塀の高さや構造、しぐさや言い回しや言葉遊び一つ一つの含意など、脱線気味な私のおしゃべりに延々と付き合わせることになってしまいましたが、同時にいくつも示唆的なコメントをもらい、あの場の私は教員と学生の両方になれた気がします。ありがとう。企画と編集に当たっては、今回も新潮社の佐々木一彦さんに大変お世話になりました。ありがとうございました。そしていつものことながら、訳者の日常を支えてくれるFさん、Iさん、S君にも感謝します。ありがとう。

二〇一八年八月

木原善彦

著者プロフィール

アリ・スミス

Smith,Ali

1962年、スコットランド・インヴァネス生まれ。ケンブリッジ大学大学院で学んだ後、スコットランドの大学で教鞭を執るが、ケンブリッジに戻り執筆に専念。デビュー短篇集Free Love and Other Stories(1995)でサルティア文学新人賞を、長篇The Accidental(2005)でホイットブレッド賞を、『両方になる』でゴールドスミス賞、コスタ賞、ベイリーズ賞を受賞。『秋』から始まった「四季四部作」は『夏』(オーウェル賞受賞)で完結。最新作は『Companion Piece』(2022)。現代イギリス文学を代表する作家の一人で、タイムズ文芸付録による2018年のアンケートThe Best British and Irish Novelists Todayで1位に選ばれている。

木原善彦

キハラ・ヨシヒコ

1967年生まれ。大阪大学教授。訳書にトマス・ピンチョン『逆光』、リチャード・パワーズ『オーバーストーリー』、アリ・スミス『両方になる』『夏』、オーシャン・ヴオン『地上で僕らはつかの間きらめく』、ジョン・ケネディ・トゥール『愚か者同盟』、ジャネット・ウィンターソン『フランキスシュタイン』など。ウィリアム・ギャディス『JR』の翻訳で日本翻訳大賞を受賞。著書に『実験する小説たち――物語るとは別の仕方で』『アイロニーはなぜ伝わるのか?』など。