井上夢人 Interview

――インターネット文学作法―― 井上夢人

――井上さんは1996年4月から、インターネットで『99人の最終電車』という小説を連載なさっていて、私もときどき拝見しているんですけど、あれはじつにふしぎなものですね。あれをただちに「小説」といってしまっていいのかどうか。(笑)

もともと変わったことをやるのが好きなんですよ。(笑)と同時に、15年あまり小説を書いてて、小説というのは読者がそれを読んだ時点ではじめて完成されるんじゃないか、という考えがずっとあったんです。同じ小説を読んでも、面白いという人もいれば、つまらないと感じる人もいる。それは、ある意味で、その小説を面白く完成させた読者と、つまらなく完成させた読者がいるということでもあるんじゃないかと思うんですね。それだけ大きく読者がかかわってくる以上、もっと読者を主体においた作品が書けないものかと。それで十数年前に「ゲームブック」というものを書いたりしたんですけど……。

――『ツァラトゥストラの翼』でしたね。

はい。一つ一つのパラグラフごとに、読み終えると「次はどうしますか?」と聞いてきて、「右の道へ行きたい」と答えると何ページに、「左の道に行きたい」というと何ページに、というやり方で物語がどんどん分岐していく。マルチプル・エンディング小説といいますか、終わりが一つだけじゃなく複数ある。あれを書いたとき、何かがちょっと見えたような気がしたんです。つまり完全ではないにせよ、読者がある程度アクティブに小説を操作しているという感覚があるんじゃないかという気がしたんですね。

でもあの段階では、ゲームブックの「ゲーム」のほうに力が偏りすぎて、読み物として面白いものが書けたというところまではいけなかった。で、その頃からパソコンをいじったりするのが好きだったものですから、だったらこれを使えば何かできるんじゃないかと、ずうっと考えていたんです。

ただ、まだ16ビット・パソコンの時代でしたから技術的にかなり無理があったところに、インターネットの時代になって、やっと「ハイパーテキスト」というしくみが登場してきた。ハイパーテキストというのは、簡単にいえば、一つの文章の中の任意の場所から、ほかの文章や絵や音にリンクを張って、さまざまなものを呼びだすことができる。構造自体は非常に簡単なんですが、つくりようによっては、かなり複雑な表現が可能になるんです。

――紙の本なら1ページ目から順々に読んでいって、最後のページにくればそこがおしまい。そういう文章をテキストと呼ぶとすると、ハイパーテキストは超テキスト、超文章ということになりますね。文章が網の目のようになっている。

そういうことですね。普通の本ですと、1ページ目の裏が2ページ、2ページの隣が3ページというふうに順番につながっているだけだけど、あるページが別のページにリンクするとなると、本を全部バラバラにして、あちこちに次のページをおかなければならない。それを本のかたちに綴じることはやっぱり無理なんじゃないですか。

――この『99人の最終電車』の舞台は地下鉄銀座線ですね。浅草発と渋谷発と、2台の最終電車が……。

午後11時57分に同時にスタートして、それが12時13分に銀座駅でホームを挟んで対峙するんですね。その十数分間に、二つの電車のそれぞれ1台の車両に乗り降りする99人の乗客を主人公にして、そこで起こったことをそのまま一つの小説にしてしまおうと。たとえば2人づれの人物が同じ電車に乗ってきたとして、そこで交わされる会話というのは同じですよね。でも同じ言葉でも、ニュアンスというか、心理や思惑が違うから、それぞれの視点から読み比べると、まったく別の物語になってしまう。そこの面白さだろうと思うんです。

――それにしても主人公が99人もいるとなると……。

私が地下鉄を俯瞰する神の視点に立って、たえず99人の心理や行動を統治していかなければならない。(笑)

普通の小説を書くとき、私は登場人物を球形、円形、点景の三つに分けて書くようにしてるんですよ。「球形」というのは主人公格の何人かで、その人物の裏も表も、過去も現在も、考えていることでもなんでも、すべてを把握しておかなければならない。「円形」の人物というのは、ある方向から見れば完全に見えるんだけれども、別の方向から見れば薄っぺらという、まあ脇役ですね。あと「点景」というのは、いってみればワンポイントリリーフで、たまたま立ち寄った喫茶店のウェイトレスであるとか、たった一つの属性をもっていればいいという人物――。

ところがこの小説では、99人全員が球形でなければならないという過酷な条件が作者に課せられる。(笑)神さまの気分にでもならないとやってられないんです。お前らの運命はぜんぶ私が握ってるんだぞと。(笑)

――ぼくはこれを最初に見たとき、『グランド・ホテル』という映画を思いだした。1930年代初頭につくられた、グレタ・ガルボやジョン・バリモアがでてくる古い映画ですけど、あそこでもベルリンの大ホテルにいろんな人が集まってきて、その人たちの人生がホンの一瞬ふれあって、また別れていく。その後も、ホテルの代わりに豪華客船とか、その手の映画がさかんにつくられているでしょう。

あの映画にはじまった手法を「グランド・ホテル」方式というんですね。『大空港』とか『タワーリング・インフェルノ』とか……。

――そうそう。小説にもありますけど、あの種の作品とハイパーテキスト方式の作品とはどこが違うんですか?

「グランド・ホテル」方式でも、結局は作者が設定した時系列にそって読んだり見たりしていくことになります。ところがハイパーテキストの場合は、読む順番でもなんでも、読者に編集作業をまかせるというかたちになる。そのあたりでずいぶん違ったものになるんじゃないかと思います。

――ただ、ぼくなんかもそうですが、読者には、それこそ作者に鼻面とって引き回されたいというつよい欲求がありますよね。そこをパッと突きはなされて、突然、お前が自分で自分の道をえらべといわれると、正直いって、ちょっと困るという気がしないでもない。

よく電子メールなんかで感想をいただくんですが、その中に「正解を示してくれ」という要望も時々見かけます。(笑)作者はきっと、こう読むのが正しい、という書き方をしているはずだと。まちがった読み方をしたら損だという考え方があるらしい。いままでになかった形の小説ですから、読者のほうにも戸惑いがあるんでしょうね。

ゲームブックの場合だと、読み方はある程度きまってきちゃうんですよ。順当な読み方と、そこからちょっと外れた読み方、正反対の読み方というふうに、読み方の順路の矢印みたいなものが見えるわけです。ところが、いま私がやっているようなものでは、そういう矢印がどこにもでていないんです。矢印があるといえばリンクの数だけあるので……。

――リンクの数はいくつぐらいあるんですか、いままでのところで。

数えたことないんです。数えるの、いやですね。(笑)

――ハイパーテキストというのは、1960年代の半ばごろでしたか、テッド・ネルスンという文化系の大学院生が考えだした概念だったわけです。それを最初にうまくつかったのがコンピュータ・ゲームだったんで、ハイパーテキスト小説というと、なんとなく小説をゲーム化するというふうに受け取られがちなんだけど、そうじゃないんですね。ゲームだけじゃなく、ハイパーテキスト概念は電子百科事典の編集手法やインターネットの組織原理としても実際に使われているわけで、ハイパーテキスト小説も、ゲームもふくめたそういう大きな動きのなかの一つと考えたほうがいいんじゃないかと思うんですよ。

ハイパーテキストは、もともとデータベース・システムとして考えられたもので、かならずしも表現ということを目指したものじゃないんですね。でもそれを表現のために使ったっていいんじゃないかというところで。

――ほかの作家はどうなんでしょう。ハイパーテキストと口でいう人は多いけど、実際には日本でも外国でも……。

私の知ってるかぎりでいえば、ほとんどないですね。あったとしても、せいぜいマルチプル・エンディングのかたちをとったという程度で、本格的なハイパーテキスト小説はほとんどないといっていいんじゃないかな。今回、私がやってるみたいに主人公を99人もおくというようになると、準備も必要になってくるし、私みたいに物好きな人間ならいいけど、大勢のプロの作家が取り組むというようになるには、まだかなり時間がかかるんじゃないかと思います。

――でも、たんに物好きというだけじゃないでしょう?

小説を本というメディアにのった表現だと考えると、昔、グーテンベルクが印刷機をつくって、その後、製本技術ができあがったときに、すでに現在と同じようなかたちで完成してしまっているんですね。そのかたちが今日まで綿々と変わらずにきているわけで、そこが映画なんかの他のジャンルとは違うんじゃないかという気持ちがあるんです。

いま、若い人たちが本を読まない、とよくいわれていますよね。テレビや漫画やゲームにばっかり熱中していて本を読まないと。でも、これは無理ないと思うんですよ。

映画にせよテレビにせよ、もちろん昔のいい番組、いいプログラムというのはあるんですけれど、いまのものと比べると、こんなに寝ぼけたような展開でいいんだろうかと、つい感じてしまう。やっぱり見方が違ってるんですね。それは、メディアとその中身とが追っかけっこするようなしかたで進化してきた歴史が背後にあるからだと思うんです。

ところが小説の場合、トルストイでもなんでも、時代背景が違うので、若干、感覚に合わないというようなところがあるにせよ、小説の根本的なところ、いちばん面白い部分というのは、いま読んでもやっぱり面白い。

もちろん、いろんな作家が新しいジャンルをつくったり、新しい表現方法を開拓したりということはあったんですよ、だけど、メディアとその中身ということでいうと、それはもっぱら中身にかかわるだけの開拓なんですね。中身は変えても、メディアそのものを変えるという意志はなかった。たとえばぼくがある小説を書くとすると、ぼくの仕事は原稿を書いて編集部に渡したところで終わってしまうんです。本にするとき、どんな紙を使って、どんな活字を何字づめで何行というところにまでかかわろうとする作家というのは、まずいないんです。

映画なら、監督が1コマ1コマにかかわって、それが最終的に劇場で上映されて、どんなふうに観客に見られるかというところまで責任をもつのに、それが小説にはなかった。中身にだけ頭がいって、そういうメディアにたいする貪欲さが小説にはなかったんじゃないか。そういう反省がぼくの中にあるんです。インターネットを見ても、日進月歩というよりも秒進分歩というぐらいのスピードで、テクノロジーがどんどん変わっていますよね。そんな中で、小説家がほとんど無自覚に近い状態で本をつくりつづけていることに、ぼくは危うさを感じてしまうんです。

(「季刊・本とコンピュータ」3号―1998年冬―より転載)

◆前編

ゲームから小説へ、ハイパーテキスト考、etc.

◆後編

文学的実験、メディアと小説、etc.

+「デザイナーも苦労してます」(向井裕一さん/谷口純平さんに聞く)

◆前編

聞き手:津野海太郎(『季刊・本とコンピュータ』編集長)

「いってみれば目次ですね。上が……」

「地下鉄銀座線の路線図です。いまは浅草と渋谷に電車がいる。駅名が太くなっているのは、いま、ここで乗客が待っているという目印なんです。で、クリックすると、そのプラットホームの状態が下に表示される」

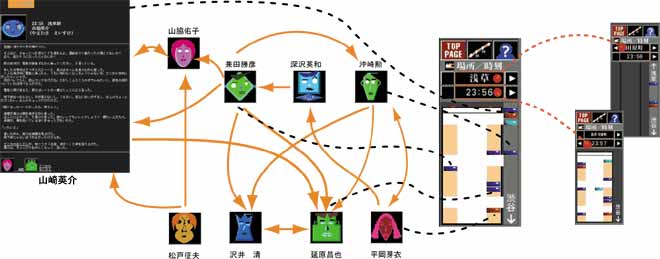

【人物のリンク】

「この山脇英介の話のところに、2人のアイコンが出てきますよね」

「ええ、クリックすると、その人物から見た話に飛び移ることができるんです」

【人物の配置】

「ここは浅草駅ですね。車内とホームに計9人がいるわけだ」

「濃い色の四角が男、薄いのが女の客で、クリックすると、その人物のこの1分間の言動が表示できるようになっています」

【場所と時刻】

「電車を進めたいときには……」

「上の矢印をクリックすると、1駅ずつ進みます。下の矢印だと、時刻が1分ずつ進むんです」