『しゃばけ』の冒頭シーン。

若だんなは、心中で「木戸が閉まる四つまでには店に帰っておきたい」と月もない夜道を急ぎます。その途中、思わぬ事件に遭遇してしまうのですが、「木戸が閉まる」って、一体どういう事でしょう?

江戸時代、日本橋を中心とする町人町は、京都の町をお手本に作られました。町は碁盤の目状になっており、道幅も、通町筋の道路は幅6丈(1丈=約3メートル)、横町筋は幅2丈、3丈、4丈とされました。そして、60間(約108メートル)四方を一区画とし、ブロックごとに木柵で囲み、町から町へ出入りする際には「木戸」と呼ばれる門を通らざるを得ないように出来ていたのです。これは町の治安を守ったり、放火を防いだりするための制度で、大坂や京都にもあった制度です。

木戸は「木戸番」と呼ばれる番人によって明六つ(季節により午前4時頃~6時頃)に開かれ、夜四つ(同じく午後9時半頃~10時半頃)に閉められてしまいます。ですので、夜の間は自由な出入りは許されず、木戸番に左右の小さな潜り戸を開けてもらって出入りするのです。

木戸が閉まってから帰ると、なぜこんなに遅くまで外出していたのかなど説明しなければならなかったり、あらぬ疑いをかけられたりと面倒なことも多い(もちろん手代の二人にもやいのやいの言われますし、ね)ので、若だんなは焦っていたというわけです。

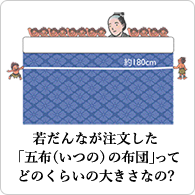

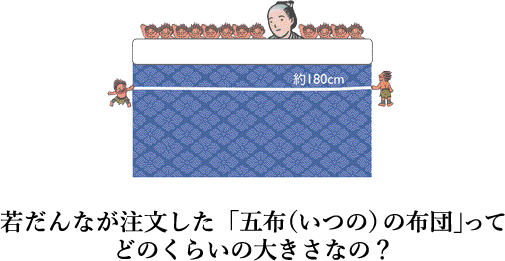

『ぬしさまへ』の四話目に収録された「四布(よの)の布団」は、長崎屋が若だんなのために注文したものとは違う布団が届いたことから騒動が起きます。でも、「四布」ってなんでしょう? ついでに「四布の布団」ってどんな布団?

本文では「三布、四布というのは、布団の幅のことで、布三枚幅でとか、四枚幅で、との注文で仕立てられた」とありますから、とにかく兄や二人はちょっとでも若だんなが暖かいように五布の大きな布団を注文したのに、四布の小さな布団が来てしまい、かんかんに怒っているわけです。

では、一体、四布と五布ではどのくらい大きさが違うのでしょう。「布」というのは、布製のものの幅を数える単位で、並幅一枚を一布(ひとの)と言います。一布の幅は辞書によって「30ないしは38センチ」とか「30ないしは36センチ」など、解釈もまちまちです。ここでは、仮に36センチとしましょう。

とすると、若だんなのために注文された布団の横幅は36センチ×5=180センチ。

縦は、ほとんどどの布団でも同じで1間(約1・8メートル)ほどだったようですから、ほぼ正方形ですね。しかし、いまの布団のサイズでいうとダブルサイズに匹敵しますから、若だんなのなんと贅沢なこと。

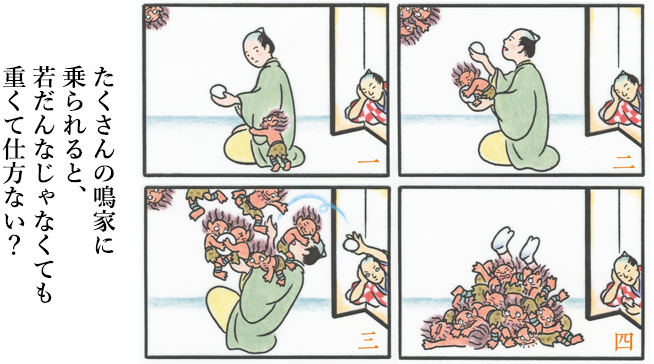

それだけ広ければ、さぞたくさんの鳴家も一緒に寝られることでしょう!

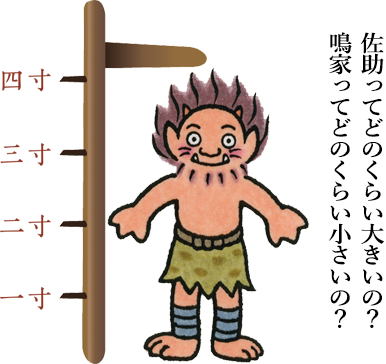

若だんなの上にわらわらと集まっては、手代さんたちに追っ払われている鳴家ですが、1匹は一体どれほどの重さなのでしょうか。身長は数寸ですから約10センチから15センチほど。そのくらいの大きさの動物と比べてみると、ハムスターのゴールデンは、体長がちょうど鳴家と同じくらいの10センチから18センチで、体重は150グラムから200グラムくらいですから、鳴家もそんな感じなんでしょうかねぇ。江戸時代の重さの単位は以下の通りなので、50匁(1匁3・75グラム)=187・5グラムくらい。10匹のると、1・8キロ強ですから、身体の弱い若だんなにとっては、さぞや重く感じられることでしょう(笑)。

1貫(かん)=1000匁(もんめ)=約3.75キロ

1匁=10分(ふん)=3.75グラム

1分=10厘(りん)=0.375グラム

※1匁とは、銭貨1文の目方を文目(もんめ)と呼んだ習慣から定着した言葉。「匁」という漢字は「銭」の古字「泉」の草書で、そもそもは開元通宝(かいげんつうほう)という唐で作られた銭1枚の重さに由来します。

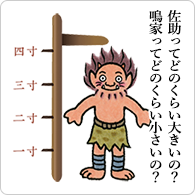

佐助さんの身長は6尺足らず。ですから、180センチよりちょっぴり小さいくらい。現代なら目立つほどの長身ではないでしょうが、江戸時代の男性の平均身長は150センチ台ですから、かなり大きく感じられたはずです。それに比べ鳴家は、身の丈数寸の小鬼なので、10~15センチくらい。大きな佐助と小さな鳴家が一緒にいる光景を想像するだけで面白いですよね。

1丈(じょう)=10尺(しゃく)=約3メートル

1尺=10寸(すん)=約30センチ

1寸=10分(ぶ)=約3センチ

1分=10厘(りん)=約3ミリメートル

1厘=10毛(もう)=約0.3ミリメートル

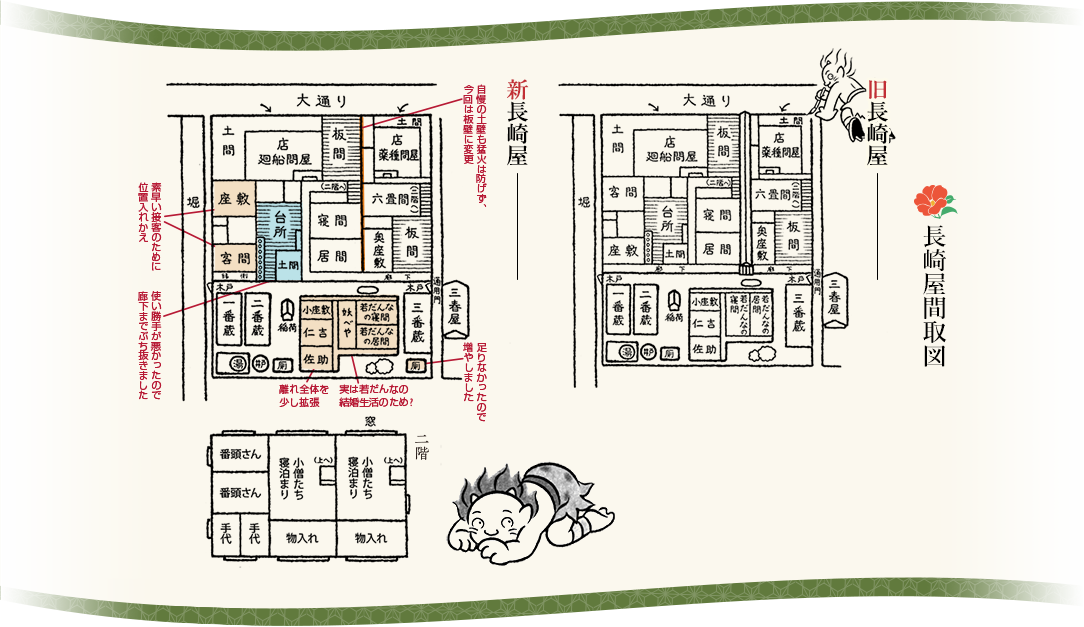

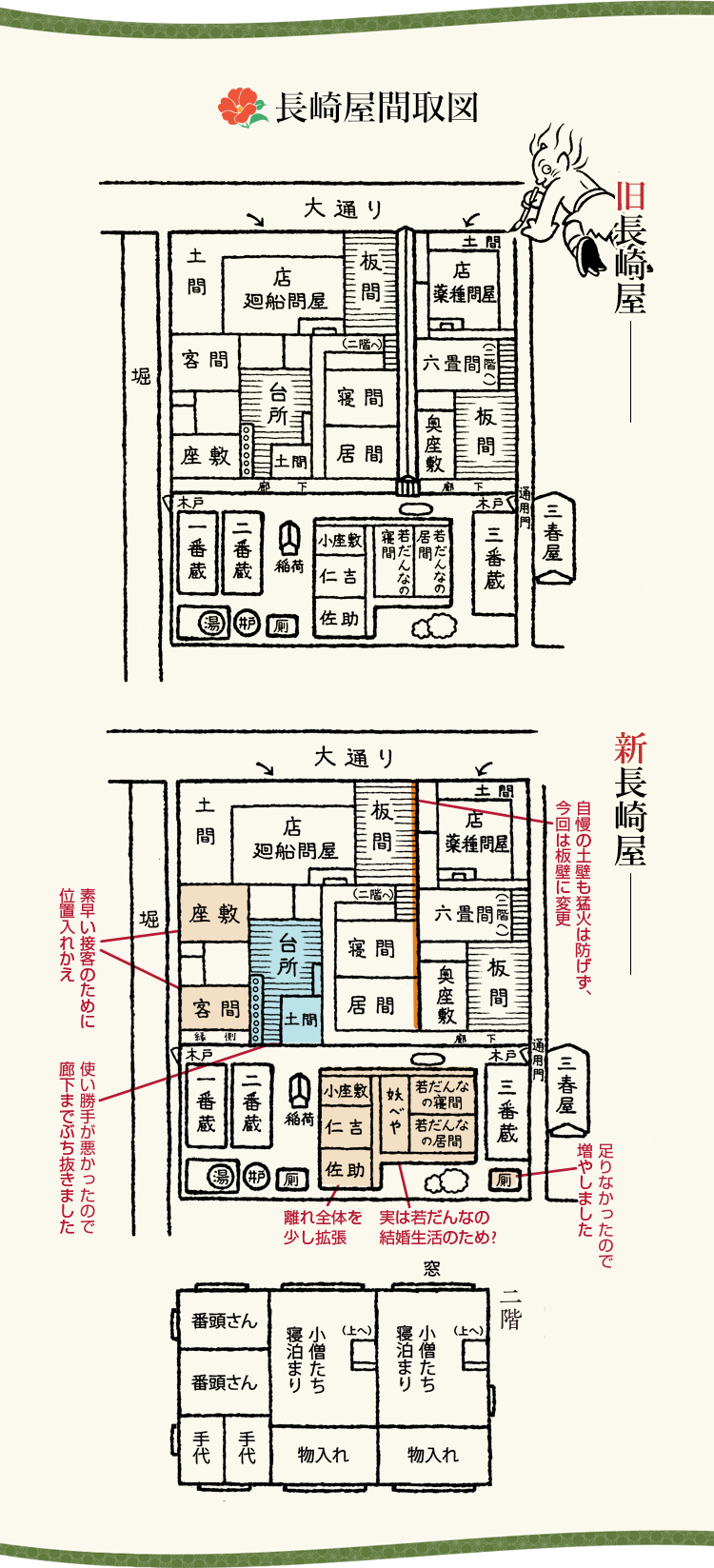

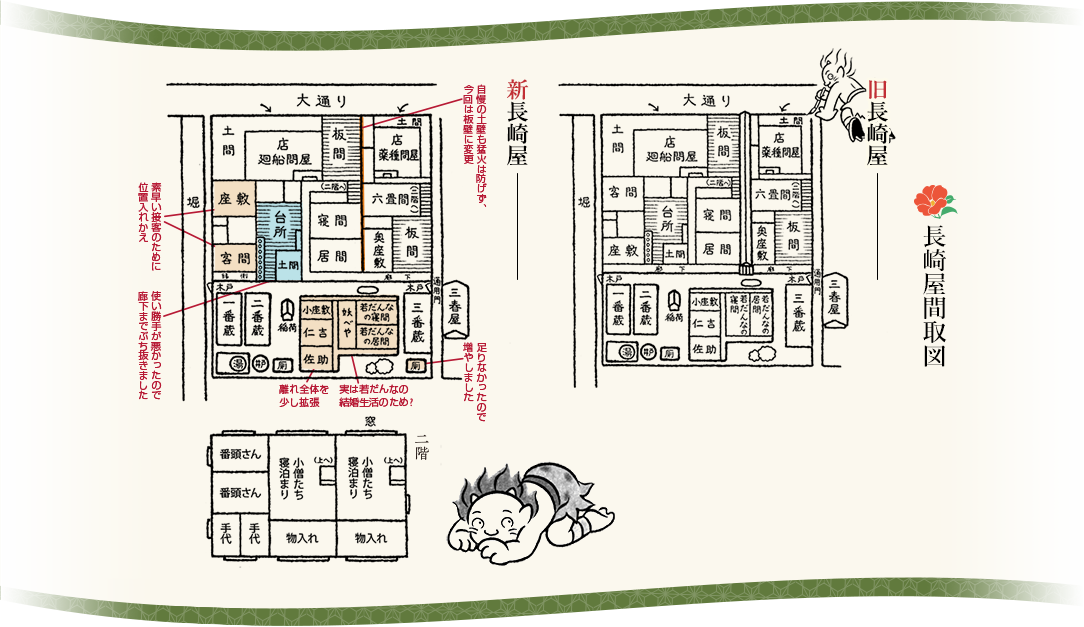

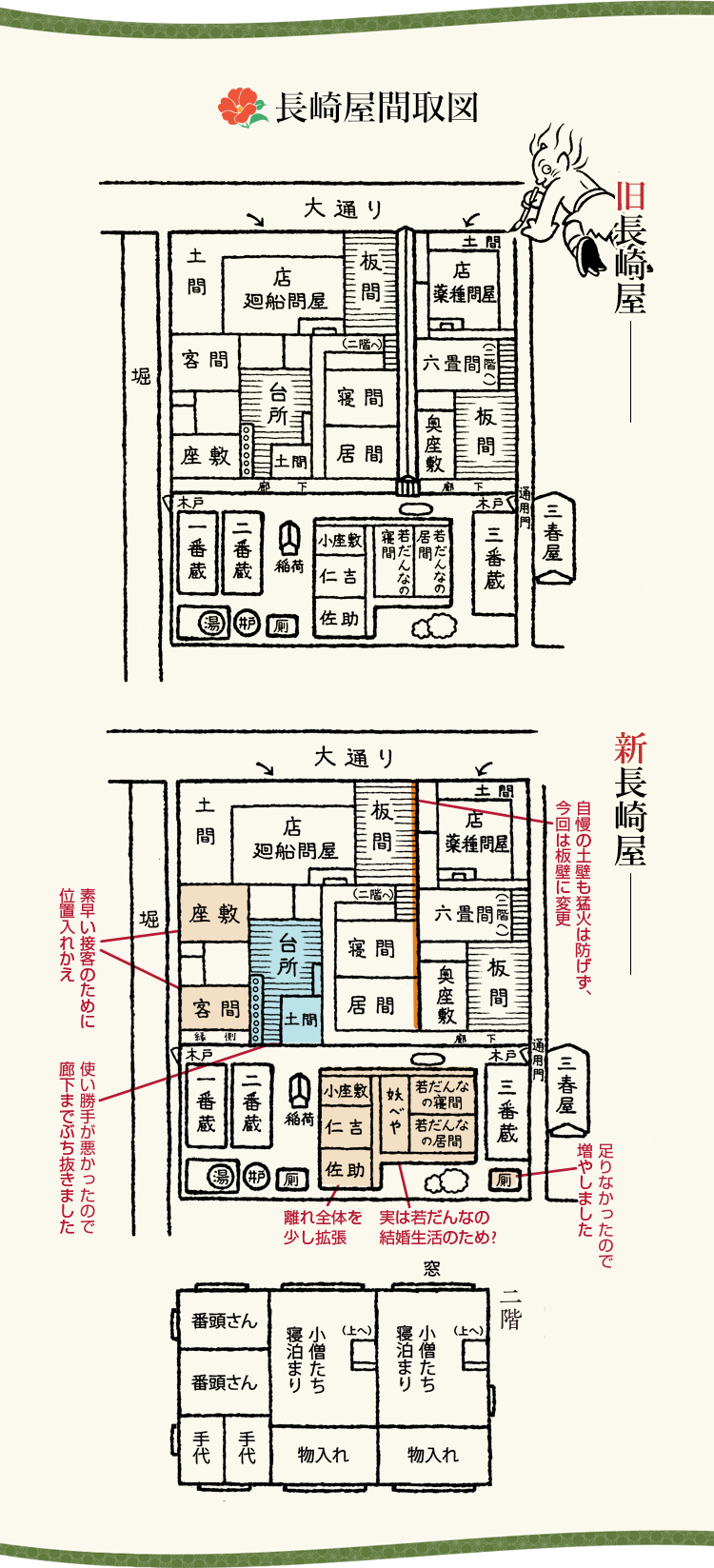

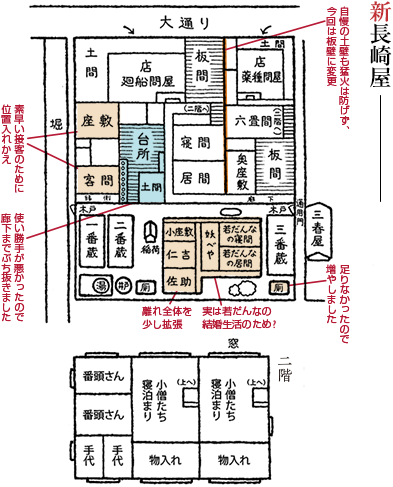

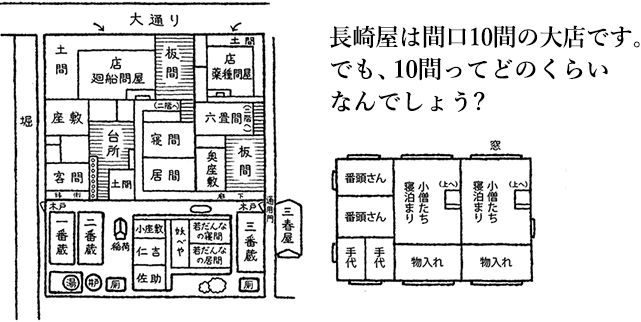

「間口」とは、建物正面の表口の幅のことを言います。1間は、約1・8メートル。ですから、長崎屋は正面の間口が18メートルほどあることになります。一方、若だんなが任されている薬種問屋の間口は3間ですから、約5・4メートル。江戸時代の商家は、間口の広さで税金を決められていたので、間口は狭く、奥に長い商家がたくさんあります。その中で間口が10間もある長崎屋は、名実ともに大店といえるのです(エッヘン!)。

1里(り)=36町(ちょう)=約4キロ

1町=60間(けん)=約108メートル

1間=6尺(しゃく)=約1.8メートル

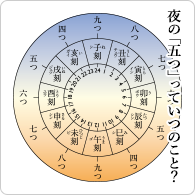

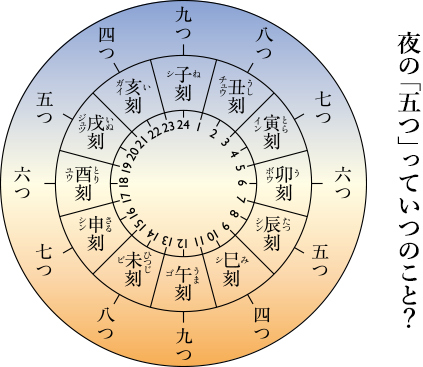

若だんなが初めて物語に登場したのは、すれ違う人の影すらない夜の「五つ」。江戸時代を舞台にしたお話を読む時には、まず時刻のルールを頭に入れておくと楽しめます。

おこぐは、だいたい次のように覚えています。

だから、若だんなが歩いていたのは日暮れから2時間後、つまり夜の8時くらいかな~と。......って、乱暴すぎですね。詳しくは表をご覧ください。

話がややこしくなる原因は、江戸時代は夜明けと日暮れを基準にして、昼と夜をそれぞれ六つに分ける「不定時法」が使われていたからだと思います。つまり、早くお日様が昇る夏至の「明六つ」は午前4時前と、冬至の日「明六つ」の午前6時過ぎよりずっと早い。だから正確には『「明六つ」は〇〇時』と決められないんです。

同じ理由で、夏の昼の一刻は、夜の一刻より長くなります。

これとは別に十二支による表示法もあるので、けっこう大変。一番いいのは、この表をコピーして手元に置いてもらうことかもしれません。

江戸時代のお金は金貨、銀貨、銭(銅貨)の三種類がありました。金貨でお蕎麦を食べるわけにもいきませんから、一応、それぞれのお金を両替する交換レートも「金1両=銀60匁=銭4,000文」(時期によって違いがあります)といったように定められておりました。でも現実には毎日の相場によって交換レートが変わりましたから、このあたりの説明は思いきって省きます。

で、「一文」って今のいくらぐらいなのかと申しますと、それを考える方法は二通りあります。磯田道史さんの『武士の家計簿』(新潮新書)を参考にさせていただきますと、ひとつには現代の大工さんと江戸時代の大工さんの給料を較べてみて、現在の"感覚"でお金の価値を示す方法。これだと「金1両=30万円、銀1匁=4,000円、銭1文=47・6円」になるそうです。もう一つは現在のお米の値段をあてはめて割り出す方法で、これだと「金1両=55,555円、銀1匁=666円、銭1文=8・8円」だとのこと。

『一目でわかる江戸時代』(小学館)という本に書いてありましたが、もっとザックリ解説するには上の二つの間をとって、「金1両=16万円、銭1文=25円」というのも手みたいです。これだと、江戸時代の大福餅の値段(4文=100円)や、蕎麦・うどんの値段(16文=400円)もしっくり来ますね。ちなみに銀貨は上方を中心とした西日本で主に使われたのだそうです。

さて、「ねこのばば」で若だんなが涼しい顔で口にした長崎屋から広徳寺への護符の礼は25両、寄進が10両。締めて35両=560万円もの大金とは、さすがです。

「鬼と小鬼」(『ちんぷんかん』収録)で、三途の川の渡し賃たった6文=150円が払えなかった青信先生は、ちょっとお気の毒と申しますか......。