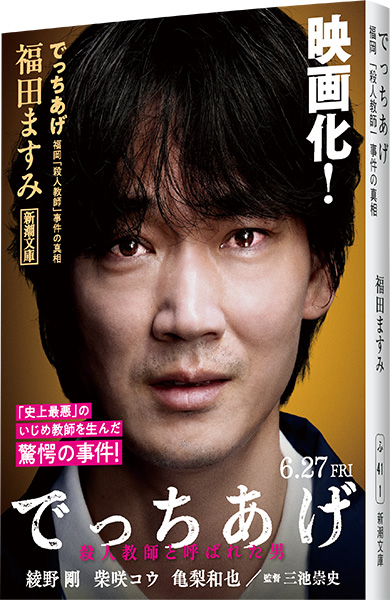

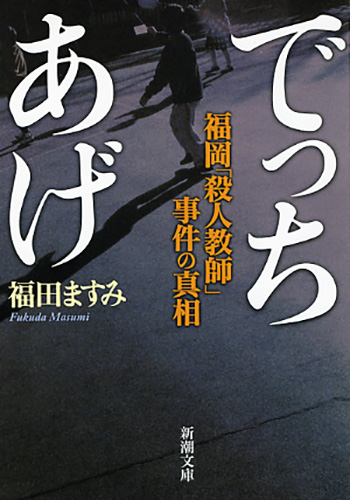

ある日突然、「殺人教師」にされた――。2003年、福岡市、「教師による児童へのいじめ」と認定された体罰事件が起きた。教諭は新聞や週刊誌に「史上最悪の殺人教師」と報じられて停職処分に。舞台は法廷に移り、そこでは「正義の鉄槌」が下されるはずだったのだが、明らかになったのは恐るべき真実だった……。

序章 「史上最悪の殺人教師」

火付け役は朝日新聞である。平成15年6月27日の西部本社版に、「小4の母『曾祖父は米国人』 教諭、直後からいじめ」という大きな見出しが踊った。そのショッキングな内容に地元のあらゆるマスコミが後追い取材に走ったが、その時点ではまだ、単なるローカルニュースに留まっていた。

これを一気に全国区にのし上げたのは、同年10月9日号の「週刊文春」である。「『死に方教えたろうか』と教え子を恫喝した史上最悪の『殺人教師』」。目を剥くようなタイトルと教師の実名を挙げての報道に全国ネットのワイドショーが一斉に飛びつき、連日、報道合戦を繰り広げる騒ぎとなった。

一体、「史上最悪の殺人教師」と名指しされたのはいかなる教師か。教え子を取り殺す悪鬼のような人物だろうか。実際、彼がしでかしたとされることは、極悪非道、悪魔にも等しい所業である。

件の男性教諭は、平成15年5月当時、福岡市の公立小学校で教鞭を取っていた。

発端は家庭訪問である。彼は、受け持っていた9歳の男児の髪が赤みがかっていることに目をつけ、応対した母親に、「○○君は純粋ではないんですよね」と切り出した。そして、男児の曾祖父がアメリカ人(朝日新聞などの第一報では、「母親の曾祖父が米国人」)であることを聞き出すや、「○○君は血が混じっているんですね」と言い、延々とアメリカ批判を展開した。

あまりのことに母親が、「それは差別ですか。学校では差別はいけないと教えているのではないですか」と抗議すると、「私も人間ですから」と開き直り、「建て前上、差別はいけないことになっているが、ほとんどの人間は心の中で差別意識を持っていますよ」と言った。

そして、あろうことか、「日本は島国で純粋な血だったのに、だんだん外国人が入り穢れた血が混ざってきた。悲しいことに、今では純粋な日本人はずいぶん減っている」と、差別意識をむきだしにした“演説”を3時間もまくし立てた。

不幸なことに、別の部屋にいた男児は、教諭がいたダイニングルームの近くを通りかかり、教諭の発した「穢れた血」という言葉を聞いてしまう。男児は、「穢れた」という言葉の意味がわからず、翌日、小学校の図書室に行き辞書で調べた。

その意味を知った男児は子供心に衝撃を受け、母親にしきりと、「僕の血は汚いと? 皆と同じ赤いのに、何で汚いと?」「顕微鏡で見たらわかると? うつらんと?」と聞いてくるようになった。母親は、男児にそう聞かれる度にやりきれない思いにかられた。

そしてこの家庭訪問の翌日から、男児に対する教諭の、言語に絶する虐待が始まった。

授業が終わって子供たちが帰り支度をする「帰りの会」の最中、教諭は男児に近づき「10数える間に片づけろ」と命じた。しかし、10秒で教室の後ろにある棚からランドセルを取り、机の中の文房具を入れるのはとても無理である。

明らかに嫌がらせだったが、教諭は、男児が10秒以内に片づけられないと、ランドセルや学習道具をこれ見よがしにゴミ箱に捨てたり、自分が考え出した次の「5つの刑」の中から1つを男児自身に選ばせて、虐待を加えた。

アンパンマン=両頬を指でつかんで強く引っ張る。あるいは両拳を両頬に思いきり押しつけ、ぐりぐりと力を込める。

ミッキーマウス=両耳をつかみ、強く引っ張り、体を持ち上げるようにする。

ピノキオ=鼻をつまんで鼻血が出るほど強い力で振り回す。

アイアンクロー=手のひらで顔面を覆い、指先に力を入れて顔面を圧迫し、そのまま突き飛ばす。

グリグリ=両拳でこめかみを強く押さえ、さらにぐりぐり力を込める。

そして、こうした一連の行為を、教諭自身が「10カウント」と呼んでいた。

男児がやむなくピノキオを選ぶと、教諭は男児の鼻を強くつまんでその身体を力一杯振り回した。そのため男児は鼻から大量の出血をし、洋服を血だらけにして帰宅した。ミッキーマウスを選んだ時は、男児の耳をつかんで乱暴に上に引っ張り上げたため、両耳が無惨に千切れて化膿するほどだった。これらの10カウントは、帰りの会の時、他の児童全員の前で毎日のように行なわれた。

しかも教諭は、これらの刑を実行する時、ニヤニヤ笑いながら、「穢れた血をうらめ」などと聞くに耐えない罵言を男児に投げつけていたのである。虐待を免れようと男児が必死に片づけても、わざとカウントを早くして、時間内に絶対間に合わないようもくろんでいた。

この凄惨な虐待によって男児は、鼻血や耳の怪我の他にも、口の中が切れたり、口内炎ができたり、歯が折れる、右太股にひどい打撲傷を負うなど、連日傷だらけになって帰宅した。不審に思った母親がその都度怪我の理由を問い質したが、男児ははっきり答えなかった。

それだけではない。教諭は、授業中、男児に向かって執拗に、「外国人の血が混じっているので血が穢れている」「アメリカ人は頭が悪い。だからお前も頭が悪い」と暴言を繰り返し、クラス全員でのゲームの最中も、「髪が赤いけん、お前が鬼になれ」「アメリカ人やけん、鬼」と罵り、男児が鬼になるように仕向けていた。

5月末、学校から帰宅した男児のランドセルの中があまりに乱雑なことに驚いた母親が叱って問いつめたところ、男児は、「僕が10秒で帰りの準備ができんかったら、先生に痛いことされるから」と泣きながら「10カウント」を告白。

常軌を逸した担任教師の仕打ちに、さすがの母親も最初は半信半疑だったが、男児の同級生に聞くなどして、このひどい虐待が約2週間にわたり続いていたことを確認する。

意を決した母親は小学校に出向き、在校していた教頭に教諭の暴力行為について抗議し担任の交代を強く求めた。次いで翌々日にも夫婦で校長に面会し、再度担任の交代を要求したが学校側は回答を留保。代わりに、教諭の授業中に監視役をつけるという異例の措置を講じる。

ところが教諭は、監視役の教師の目を盗んで、拳で男児の頭を殴るなどの信じがたい暴力行為を続けていたことが明らかになり、6月末、学校側は教諭を担任から外した。さらにその後、教諭が男児に自殺強要まで行なっていたことが判明する。「血の穢れている人間は生きている価値がない。早く死ね、自分で死ね」と脅したため、男児は自宅マンションから投身自殺を図ったことさえあったという。

福岡市教育委員会は、調査の結果、教諭が児童に対しいじめと虐待を行なっていたことを認め、全国初の「教師によるいじめ」を認定、8月22日、教諭に対し、停職6か月の懲戒処分を言い渡した。しかし、事件はこれで一件落着とはならなかった。

男児は、教諭によるひどい虐待の結果、体の震え、嘔吐、腹痛などが止まらなくなり、9月上旬から小学校を欠席せざるを得なくなった。直後に、非常に重度のPTSD(外傷後ストレス障害)と診断され、自殺の恐れもあったため、大学病院の精神科閉鎖病棟に長期入院する事態となる。

ここに至って男児の両親は、PTSDを理由に、教諭と福岡市を相手取って約1300万円(拡張申し立てにより、最終的には約5800万円)の損害賠償を求める民事訴訟を10月8日、福岡地裁に起こした。

訴訟の先頭に立ったのは、元裁判官で、福岡県弁護士会「子どもの権利委員会」委員長を務める大谷辰雄弁護士。前例のない児童虐待事件に持ち前の正義感をたぎらせた彼は、手紙やインターネットなどで全国の弁護士に呼びかけ、約550人もの大弁護団を結成。記者会見の席で、「男児にしたことを考えれば教師失格。教職を去るべきだ」と怒りを露にした。

12月5日。マスコミ注視の中で第1回口頭弁論が行なわれた。以後、法廷の場で、教師による児童虐待という前代未聞の事件の全貌が暴かれ、この「殺人教師」に正義の鉄槌が下されるはず、だったのである。

ところが裁判は、大方の予想に反して、回を重ねるごとに思いもよらない展開を辿り、驚愕の事実が次々と明らかになっていった。

第1章 発端 「血が汚れている」

事件の舞台となったA小学校は福岡市の西部、室見川の下流域に位置している。

この地域は、昭和30年代半ば頃までは純然たる水田地帯だったが、それ以降、急速な宅地化が進み、現在では、立ち並ぶ新しいマンションの間にわずかな水田が残る新興住宅地となっている。ざっと眺め渡したところ、庭を構えた一戸建て住宅も比較的新しいものが多く、歴史を偲ばせるような古い木造家屋は少ない。

そんな新興住宅地に囲まれたA小学校の創立は昭和53年。事件が起こった平成15年当時の生徒数は780名で学級数は22学級である。規模からしても、福岡市内ではまずは平均的な部類の小学校といえる。

川上譲(仮名)は、平成10年からこのA小学校に勤務している中堅どころの教師で、平成15年には46歳である。彼は大学卒業後一般企業に就職したが、その後小学校教師への転身を志し、非常勤講師を経て、平成5年から福岡市立小学校の教諭を務めている。

平成15年は4月から4年3組の担任となり、児童32名を受け持っていた。

担任の最初の大仕事は家庭訪問である。川上も、5月6日から13日までの間に32名全員の自宅を回る予定を組んでいた。日程は、最大限、保護者の都合を優先して決められる。

ところが、家庭訪問もあと1日を残すのみとなった5月12日のことである。川上はその日、5名の児童の家庭訪問を終え、そのまま午後6時半頃帰宅した。服を着替えてくつろいでいるところに、6時40分頃、同僚の男性教諭から突然電話が入った。あわてた声である。

「今、浅川さんから学校に電話があったんですよ。先生がまだ家庭訪問に来ていない、裕二君のお兄さんが怪我をしたので病院に行かねばならず、先生と行き違いになるかもしれないって言ってますよ」

川上は驚いた。

(えっ、浅川宅へは13日のはずだが)

あわてて日程表を確認すると、やはり13日になっている。不思議に思いながらもすぐに浅川の携帯に電話をかけた。

「川上です。今、学校から連絡が入りました。浅川さんの家庭訪問は13日ではなかったでしょうか。日程表にそう書いてあるんですけど」

すると、意外に落ち着いた声が返ってきた。

「12日にお休みをもらっているので今日ですけど」

(おかしいな)

浅川裕二(仮名)の自宅へは当初、5月9日の4時15分から4時30分を予定していた。ところが、裕二の母親、和子(仮名)から学校へ電話連絡が入り、「5月9日は都合が悪い。13日に変更をお願いできませんか」と言う。

川上はちょっと考えて、「13日なら午後5時過ぎはどうですか?」と返事をした。その日は7名の家庭訪問の予定があったが、最後の訪問を4時50分までに終えることにしていたので、5時過ぎなら時間が空くからである。「それでけっこうです」。和子が承諾したので、この日時に訪問することを約束したのだ。

川上はさっそく、家庭訪問の日程表の9日の欄に書き込んでいた「浅川」という名前を、矢印で13日の欄まで引っ張ってメモをしておいた。

だから間違いはないはずだと思いながらも、川上は譲歩した。

「そうですか、私の方で12日を13日に勘違いしていたようです。申し訳ございません」

彼は、ここで保護者と、どちらが正しいかを巡って言い争いになるのは避けたいと考えた。そこで、保護者の言い分を尊重して詫びを入れ、改めて都合を聞いたのだ。

「今から浅川さんの所へ伺うとすると、もう時間も遅いので夜になってしまいます。ご都合は?」

川上の自宅から浅川のマンションまで、車でもおよそ50分ほどかかる。自宅でくつろいでいるところを出かけるのは億劫である。正直、別の日にしてほしかったが、和子は、そんな担任教師の思惑など頓着せずにこう言った。

「私は夜遅くなっても構いませんよ。今日しかあいていないので、今日の方が都合がいいです」

川上は再度念を押した。

「今からだと8時ぐらいになりますけど」

「構いませんよ。今、お兄ちゃんを病院に連れて来ているので、8時だと大丈夫です。家に戻っています。いいですよ」

「わかりました。では8時にお伺いします」

川上は、さっき脱いだばかりのスーツをあわてて着込み、車に乗り込んだ。

彼が浅川のマンションに到着したのは8時頃だった。見たところ、マンションはまだ築年数の浅い、平均的なクラスの造りである。インターホン越しに名前を告げると、「どうぞ」という声がしてドアが開いたので、エレベーターで2階まで上がり、浅川宅のチャイムを鳴らした。

すると、長いストレートの髪を地味な茶色に染め、色白の顔に大きな目が印象的なほっそりした女性が姿を現した。和子である。

「どうぞ、お上がりください」とダイニングルームに通された。

余計なものが一切なく、いやにがらんとした部屋、清潔なキッチン――。家庭訪問に訪れると、その家庭特有の生活臭や生活感が隠しようもなくにじみ出るものだが、浅川家にはそれがなかった。キッチンにははね飛んだ油染みや汚れた皿のひとつも見あたらず、料理を作った形跡がない。

勧められてソファーに座ったところで、川上は口を開いた。

「どうもすみません、初めまして。川上と申します。1年間よろしくお願いします。浅川さんから電話があった時、日程表の13日に矢印を引っ張っていたので、13日とばかり思っていました。私の勘違いで申しわけなく思っています。すみませんでした。お兄ちゃんが怪我をしたそうですね。大丈夫ですか?」

「今日の休み時間に遊んでいて膝を打ったみたいです。学校から連絡があって、診察を受けるために病院に行っていたんですよ」

(物静かな人だな。話し方も淡々としているし)

それが、彼女に対する川上の第一印象だった。裕二の兄はもとから膝が悪く、膝の皿を手術しなくてはならなかったが、今回は少し痛めただけなので手術は見送ったという。

“手術”と聞いて川上はびっくりした。

「お忙しかったでしょう。どうもすみません」

川上は改めて詫びを入れた。

「病院に行っている間に、先生と入れ違うのが気になっていたんですよ」

和子は嫌な顔は見せなかった。

「どうもすみません。浅川君のことなんですが、まだ1か月ぐらいしかたっていないので詳しいところまで言えませんが、友達も多いし、仲良くやってますよ。学力の方もこの前、3年生までの計算問題についてテストをしたんですが、掛け算などの計算問題は、理解できているようです。漢字もがんばって覚えているところです。サッカーをやっている子供たちと仲がいいですね」

「学級の中には、サッカーをしている子が多いですね」

「そうですね」

川上は相槌を打ちながら、児童の名前を2人上げた。すると和子も、数人の子供の名前を言い、裕二を含めたサッカークラブの子供たちの話をひとしきりした後、唐突に、

「私は、他のお母さんたちと違って、変なおばちゃんと思われているんですよ」

と言い出した。

「家に来て遊んでいる時、もし子供が悪いことをしたら裕二も叱りますし、遊びに来ている子供たちも叱ります。よその子だろうと正しいことをきちんと言います。だから遊びに来る子供たちからは、変なことを言うおばちゃんやなと思われているんですよ」

「そうですか」

「でも、それでも子供たちはうちに遊びに来ます。後になっておばちゃんの言うことが正しいとわかってくれるからです」

(いまどき珍しいお母さんだな。自分の子以外の子供を叱るなんてなかなかできないが)

「そうですか。学級の中では小田君と仲がいいですね」

「裕二と小田君は幼稚園の時からずーっといっしょに遊んでいる仲良しです。小田君は良くできるので裕二の身の回りのお世話をしてくれているんですよ」

小田とは、裕二と同じマンションに住む幼なじみの小田克也(仮名)のことである。和子のこの言葉で川上は、終業時の裕二の様子を思い浮かべた。

裕二は全くと言っていいほど帰り支度をしない。後ろの棚からランドセルを取ってくることもせず、学習道具をランドセルにしまうこともしない。ほとんどいつも、この小田か、ないしは隣のクラスのKがやってきて手伝う。その間、裕二は遊んでいる。

「優しいですね。確かに小田君はランドセルに道具を入れたりしてますよ。4組のK君もよく手伝ってくれてますね」

「K君もサッカークラブに入っているんで仲がいいんです」

和子の言葉を受けて、川上はまた思い出した。

「そういえばこの前、裕二君とK君が遅刻をしてきました」

「えっ、家では8時に出してますが、遅刻したことがあるんですか?」

和子はびっくりした顔をした。

「なんか、同じマンションのS君の家で、モーターがついているキックボードで遊んでいたとかで遅れてきたようです」

「そうそう、この前裕二が話してくれました。先生は遅刻をしても褒めてくれるんだよって」

「ああ、ありました。裕二君たちには、遅れてきたことは悪いと注意しました。でも、遅れても堂々と学校に来ることは偉いね。みんなの中には、学校に遅れたからと言って行きたくないと言う子がいるかもしれない。でも、気にせずに、今日の裕二君たちのように堂々と学校においでよと話してます」

和子が話題を変えた。

「裕二は、学校では友達とどうですか?」

「サッカーをやっている友達が多いので、その子たちであまり固まらないように気をつけて見ています。裕二君は優しいので友達になりたいと言ってくる子供もいますよ」

最後の言葉ははっきり言ってお世辞である。裕二が優しいなどとは到底言えないからだ。実際川上は、この家庭訪問までに少なくとも2回、裕二がクラスメートを一方的に叩いたり蹴ったりしているところを目撃して止めに入っている。

だが彼の性格では、保護者と初対面の場で、いきなり厳しいことを言うのはためらわれた。

「うちでは子供とよく話すんですよ。子供たちは、一日のできごとや学校のことなど、自分から進んで話してくれます」

和子は、若干得意そうな口ぶりでこう言い始めた。

「うちでは9時までがファミリーの時間で、子供たちと、一日あったできごとを話し合ったりしてます。9時からは自分たちの時間、夫婦の時間と決めているんです。だから子供たちは自分の部屋に行って好きなことをしています。テレビを見てもいいし、ゲームをしてもいい、疲れていたら寝てもいい。私たちは夫婦で話をします。自分たちの時間として過ごしているんですよ」

「そうですか、いいですね」

家族と言わず“ファミリー”と言うところに、ちょっともったいぶった感じを受けたが、川上はしかし悪い気はしなかった。むしろ、きちんとした家庭なのだという印象を持った。

「うちの子は片づけが悪いですけど、どうですか?」

和子が聞いてきた。

「そんなに悪くありません」

川上はまた気を遣ってこう答えた。まさか、「非常に悪いです」というわけにはいかない。教室でも、裕二の整理整頓の悪さは度を越している。裕二の机の周りにはいつも、教科書やノート、鉛筆や消しゴム、脱いだ洋服などが散乱しているありさまである。

すると和子がこんなことを言い出した。

「私、心理学を勉強したんですが、裕二は学力には影響はないけれど、ADD児ではなかろうかと思うんです。注意力欠損児童。何かにものすごく集中していると、周りのものが見えなくなってしまう。道具なんかが見えなくなってしまう。だから、自分の周りに道具が落ちていても気にしない。それで片づけができないと思われてしまう。裕二が小さい頃は叱りつけながらやってきたんですが、効果がなかなか現れてこない。なんでだろう、裕二が落ち着かない、おかしいなとずっと思っていたんです」

川上にはADD(注意欠陥性障害)という言葉は初耳だった。

「ADHD(注意欠陥多動性障害)は聞いたことがあります。ADDですね」

確かめるように言った。

「ADD児は片づけが悪く周りから誤解されやすいんです。できていないと思われてしまう」

(誤解? ああ、そういえば……)

川上は、以前の勤務先の小学校に在籍していた軽度の障害児を思い出した。バス通学しているその子は見た目は普通なのだが、料金を払わずに降りてしまうことがしばしばあり、その都度運転手に叱られていた。一見、健常児に見えるために、さまざまな誤解を受ける。

(あの子と似たようなケースなのかな?)。川上は思った。

「心理学の本を読んでいたら、あっ、うちの子はこれに当てはまる、うちの子はこれにそっくりだと思ったんですよ。それからは、叱らないで待ってあげることにしました。そうしたら裕二はだんだん落ち着いてきたんですよ。やっぱりこの子は待ってあげることが大事なんだなと」

「わかりました。気をつけておきます。ところでお母さんはお忙しそうですけど、お仕事は何をされているんですか?」

川上が突然こう聞いたのにはわけがあった。2週間以上前の4月24日、和子が川上に不可解な電話をかけてきたからである。確か午前中の中休みの10時半頃のことだった。

「浅川ですけど、裕二のことなんですが」

そう名乗って彼女はしゃべり出した。

「22日の夜8時頃、私が仕事で帰るのが遅くなって自宅に電話を入れたんですよ。そうしたら誰も出ないんです。心配になって裕二の友達のところに電話をして聞いたら、小戸公園(西区にある海に面した公園)に子供たちだけで遊びに行っていると言うんです」

「えっ?」

川上は驚いた。A小学校の校区から小戸公園までは、子供の足では20分以上かかる。そんな遠いところへ子供だけで行っているのか。

「それであわてて小戸公園に行ったら裕二がいたんですけど、体が濡れているんです。わけを聞いたら、浮浪者にサッカーボールを取られて海に投げ込まれたと言うんです。そのボールはサッカーチームの監督から貸してもらっている大事なボールなので、裕二は海に入って拾おうとしたらしいんですが、ボールは潮に流されて拾えなかったんですよ。大切なボールなのに……」

川上には、和子が何を言いたいのかよくわからなかった。

(生活指導をよろしくという意味なのか?)

川上はその時、生活指導を担当していた。そこで、「いっしょにいた他の子供の名前を教えてください」と尋ねると、「先生はその子たちを叱るんですか?」と切り返され、「じゃ、もういいです」と電話を切られてしまったのだ。

(あの電話は一体何だったんだろう?)

ともあれ、和子がこの時、「仕事で帰るのが遅くなった」と話していたことと、家庭訪問の日程について「12日にお休みをもらっている」「今日しかあいていない」等言ったため、彼女は夜遅くまでかかる仕事をしているのだと思い、参考までに仕事の内容を尋ねたのである。

すると和子はこう答えた。

「通訳や翻訳をしています」

「英語ですか?」

「英語です。私の祖父が、裕二にとってみればひいお祖父ちゃんがアメリカ人で、今、アメリカに住んでいます。私も小さな頃に向こうに住んでいたんですよ。日本に来て日本語がしゃべれなくて初めは困りました。今では話せるようになりましたけど」

(アメリカか。アメリカといっても、せいぜいカリフォルニアぐらいしか知らないな)

それでつい、川上はこう聞いた。

「アメリカのどちらに住んでいらっしゃったんですか? カリフォルニアですか?」

「フロリダです」

「だからですね。アメリカの方と血が混ざっているから、裕二君はハーフ的な顔立ちをしているんですね。目や鼻がはっきりしているんですね」

「3世代目ですから特徴が出ているんでしょうね」

「なるほど、アメリカにいた。だから、置いてあるものもアメリカのものが多いんですね」

部屋の中に、ジーンズの生地でアメリカの国旗を描いたナプキンのようなものが置いてあった。

「翻訳より通訳の方がやりやすいですね」

和子は英語の話に話題を変えた。

「英語ですか。私は英語が苦手でした」

「私は、裕二を英語に慣れさせるためにもインターナショナルスクールに通わせたいと考えているんですよ」

「インターナショナルスクール、ああ、ありますね」

それが、早良区の海に面した百道浜にあることは川上も知っていた。

「インターナショナルスクールには友達のところも行かせています。裕二も、英語の発音が気になるので行かせたいと思っています。でも、インターナショナルスクールは日本の義務教育ではないので、日本の高校卒業の資格はできない。それでちょっと考えているところです」

「そうですか」

「大検を受けて高校卒業の資格を、と考えています」

「そうですか」

この時、電話のベルが鳴った。和子は受話器を取ると、

「はい、浅川です。今、家庭訪問中。先生が来ているので後で電話を入れます」

簡潔に言って電話を切った。いい頃合だとばかり、川上は切り出した。

「すみません。もう9時を過ぎています。食事はまだなんでしょう? 裕二君もお腹をすかせているでしょう?」

和子の延々と続くおしゃべりを打ち切って川上はもう帰りたかった。ところが、

「裕二には軽い食事を食べさせています。お腹の方は大丈夫ですよ。夕方に食べさせています」

そう言われてしまい、彼は「そうですか」としか返せなかった。

(おいおい、いいかげんにしてくれよ。まだしゃべる気なのか)。川上は内心うんざりした。それでも、保護者がせっかくいい気持ちで話しているのを遮って辞去する勇気もなかった。

和子がまたしゃべり出した。彼女は英語の話になるとよけい饒舌になる。

「アメリカの子供たちは発音の練習でABCDを、エー、ビィ、シー、デーとは言いません。アメリカの小さな子供たちは、アー、ブゥ、クゥッ、ドゥと教わります」

「なるほど、アー、ブゥ、ですね」

「Aがアー、Bがブゥ、Cがクゥッと言うんです」

「アー、ブゥ、クゥッ」

「Dがドゥ、Eがイー、Fがフゥッ」

「フゥッて言うんですか。フゥッですね。エフはフゥッて言うんですね」

「Gがグッ、Hがフゥー」

「なるほど、アー、ブゥ……」

「クゥッ」

「クゥッ、ドゥ、イー、フゥッ、グッ、フゥー」

お互いの立場が逆転してしまったかのような問答である。とても家庭訪問中の会話とは思えない。だが、英語が苦手で一度も海外に出たこともない川上は、素直に感心してしまった。

(確かにエービィーシーと教わっていたんじゃ、しゃべれないな。へーっ、向こうの子供はそう習うのか。さすが帰国子女の言うことは違う)

和子の英語談義はなおも続いた。

「アメリカの子供たちは、小さな時にこう発音の練習をするんです。だから子供でも、言葉が並んでいても発音できるようになります」

「そうか、日本の言葉と同じなんですね。アー、ブゥ、クゥッと実際の発音を教わっているから、新しい単語が出てきても、そのまま読めるようになるんですね。26個でしたか、28個でしたか」

「26個です」

「アメリカの子供たちは26個のアルファベットが並んでいても言えるようになるんですね。日本の子供が日本語を覚えるように。日本の英語は難しいんです。主語がSでSVOの形になったり、SVOCの形がどうのこうので、目的語が来たりして、まず文法から入るので難しかったです」

川上の話を受けて、ひとしきり、日本の英語教育を批判した和子は、英語の正しい発音を妨げているという理由で、日本のローマ字教育批判にまで話が及んだ。

「ところで、お父さんもアメリカの方ですか?」

川上は聞いた。

「熊本の天草の出身です」

「そうですか。私と同じですね。私も熊本の出身で八代です。私は熊本で育ったからアメリカについて知らないことが多いんです」

「フロリダにはさまざまな人がいるので差別問題があります」

「差別のことで言えば、いろいろありますが、学校で取り組んでいるものは同和問題を中心に扱っています」

その時インターホンが鳴った。和子は部屋のドアを開けて、

「お兄ちゃん、出て。荷物を受け取ってきて」

子供部屋にいるらしい長男に頼んだ。ちなみに裕二は次男で、兄と二人兄弟である。裕二より6歳年長のこの長男もA小学校を卒業しているが、川上は1、2度顔を見た程度である。ただし、この長男が6年生の3学期に起こした騒ぎのことはよく知っている。

ある日、長男が登校してこなかったため担任が自宅に連絡すると、いつも通り家を出たと言う。それで学校中大騒ぎになり、担任らが八方手を尽くして探し回った。ところが、当の長男は、学校の心配などどこ吹く風で、昼過ぎぐらいには自宅に帰ってきた。なんでも、“思い出作り”とかいう理由で、遠くに出かけていたらしい。

和子は、この長男のことに絡んで、今度はA小学校のPTA批判を始めた。

「お兄ちゃんが1年生の時、PTAの役員決めをした際の話なんですけど、皆さん、PTAの役員になれない理由を言ってくる。アメリカのPTAは、皆さんやる気があった。積極的だった。自ら進んで役員を引き受ける。私も日本に来てPTAに積極的に参加していこうと思っていました。でもA小学校では役員になれない理由を言っている。幼い子供がいるからとか共働きをしているからとか、自分のプライバシーを言っているんですよ。何でそこまで自分のプライバシーを言わなくてはならないのかなあと、聞いていて思いました。

私は自分のプライバシーは言いたくなかったので、『役員はやりたくありません。自分の子供は自分で守ります』と言ったんです。そうしたら、家に帰って苦情の電話がかかってくるんです。『なんであんな場所であんなこと言うの。あんた、この地区におられんようになるよ。子供さんがいじめられるよ』と言ってくる人がいるんです」

「そんなことを言う人がいるんですか?」

(何だか意味が通らないが。でもこれもアメリカに長くいて、日本人離れしているせいなのかな。はっきり物を言うところといい、オープンに家庭のことをしゃべるところといい)

川上は軽い違和感を覚えたが、和子が、「アメリカのPTAは」などと言い出したために、川上もそれにつられる形で、欧米と比較した日本人の民族気質にまで話が及んだ。

「ラジオで聞いたんですが、タイタニックに乗っていて、救命ボートが足りないために命を捨てなくてはならない男性を説得する言葉というのが、国によって違うらしいんです。イギリス人だったら『紳士』、アメリカ人なら『英雄』、そして日本人には、『みんながやっているから』と言うと海に飛び込むそうです。PTAでも、みんなと同じ意見だったら安心して、みんなと違う意見だったら不安になる。そういう傾向があるんですかね。

日本人には今、精神的な支柱がないと思います。江戸時代には儒教などの教えが精神的なものとしてあったようですが、戦争によって柱になるものが壊されてしまった。アメリカ文化の根底はキリスト教と思うのですが、キリスト教をされているんですか?」

「ええ、しています。裕二も時々ミサに行ってます。教会に行ってお祈りもしているんですよ。聖書も読んでいます。日本製ではなくアメリカ製の聖書を与えています」

川上は最後に、雑談めいた話をした。

「なるほどですね。アメリカならば家内がハーバライフの販売をしています。ハーバの製品はアメリカで作られているそうですが、アメリカでも有名ですか?」

ハーバライフとは、アメリカの健康食品である。主にダイエット食品の製造販売で知られているが、その販売方法がいわゆるマルチ商法であるとして、一部に批判もある。

「場所によっては有名なところもあります。ハーバは知っています」

「家内がしているんですけど、私もハーバの製品でダイエットしたんですよ。今日は長い時間、ありがとうございました。夜遅くまですみませんでした」

腰を上げた川上は、廊下に出てから、「裕二君の部屋はどちらですか?」と聞いた。

すると和子は、ダイニングルームの隣の部屋のドアを開け、テレビを見ていたらしい裕二に、

「先生、帰られるわよ」

と声をかけた。すると裕二は、はにかんで軽く頭を下げたように見えた。

「ごめんね、長い時間。先生、今から帰るね」

時計の針はすでに10時半を指していた。

(やれやれ、やっと帰れるな)

ほっとした気持ちで川上は浅川家を後にした。

(まあ、日時のことでトラブルになりかかったけど、お母さんがこれだけ長時間、家の中のことをオープンに機嫌良くしゃべってくれたんだから、このお母さんとは何でも話ができるような関係ができたかな)

川上はハンドルを握りながらそう思った。

それから3週間たった6月2日の朝のことである。8時20分頃、川上は職員室で、いつものように教室に行く準備をしていた。4年3組の朝の会が8時30分から始まるからである。すると、教頭が近寄って来て耳打ちした。

「川上先生、話があります。校長室へ行ってください」

なにやら改まった口調である。何だろう。(あっ、でも朝の会は?)。そう言おうとした途端、教頭は察して、「(朝の会は)他の先生に任せてありますから」と言う。いやに手回しがいい。一体何だろう。教頭の後をついて校長室に向かいながら、川上の胸中をかすかな不安が掠めた。

部屋には、4月に赴任したばかりの校長が待っていた。

「先生を呼んだのは浅川さんの件なんですけど」

校長はこう切り出した。

「5月30日の午後7時過ぎに、教頭先生がまだ学校に残っていたところ、浅川さんが先生のことで抗議にやってきたんですよ。そして昨日、浅川さんがご夫婦で来校して、今度は私と教頭先生とで話を聞いたんです」

(浅川から抗議? 何のことだろう)。川上には皆目見当がつかなかった。

すると校長が、くだけた福岡弁でおもむろに尋ねた。

「先生は、浅川さんのところの家庭訪問、遅くなったっちゃろ?」

「ええ」

「何時頃までかかりましたか?」

「3週間前のことなのでよく覚えていませんが、夜の8時から10時半頃までかかったと思います」

すると、校長の顔が曇った。

「なぜ遅くなったんですか? それも2時間半も」

わずかに詰問調である。

(ああ、このことなのか? でもあの家庭訪問は、向こうの希望であの時間になったのだし、長時間かかったのも、あの母親が延々しゃべり続けていたせいだが)

訳がわからないまま彼は、浅川和子が家庭訪問の日にちを間違えていたため、急きょ、12日の夜遅い時間に行かざるをえなくなった経緯を、3週間前の記憶を呼び起こしながら、できるだけ正確に説明した。

校長はしかし、この説明にも渋い顔をしたまま、

「夜遅くに行ったのですね。それも長い時間、何を話されたんですか?」

「浅川さんの奥さんがいろいろ話されて遅くなりました。考えがしっかりしているなと思い、感心していたんです」

「その中で、“血”について話をされましたか?」

血? 唐突に言われて川上は首をひねった。

(そんな話をしたかな? ああ確か、アメリカ人の祖父がいるとかって話になって)

川上は思い出した。

「アメリカの方と血が混ざっているので目がはっきりしているし、鼻が高い……」

「血のことについて言っているんですね」

決めつけるように校長が言う。川上はあわてて説明する。

「どんなお仕事をしているんですかと尋ねたら、『通訳や翻訳の仕事をしています。私の祖父、つまり裕二の曾祖父がアメリカ人でアメリカに住んでいます』と言われたので、『だからですね、アメリカの方と血が混ざっているから目がはっきりしているし鼻が高いし、ハーフ的な顔立ちをしているんですね』って言いました」

「やっぱり言っているんですね」

校長は傍らの教頭に確認を求めるように念を押した。

「血について言うことは重大なことなんですよ」

さして広くない校長室の雰囲気がだんだん重くなってきた。

「家庭訪問で血について話したり尋ねたりするものではない。血は重大な問題です。家庭訪問で言うべきことではない。それに私たちは、家庭訪問が夜になったなんて聞いていない。なぜ相談しなかったんですか?」

さも重大な落ち度だと言わんばかりの校長に、川上は畏まった。

「他の日は都合が悪い。この日しか都合がつかないと言われたので行きました」

「相談をしていれば、その日でなくとも家庭訪問はできたはずです」

「はい……」

川上はうなだれた。小さくなっている川上に校長は驚くべきことを言い出した。

「浅川さんのところのお子さんは裕二君と言うのですか? 血が汚れたと言って悩んでいるそうです。サッカーに行くと友達にうつると言ってサッカーに行きたくないと言っているそうです」

(えっ?)。川上は思わず顔を上げた。

(あの元気いっぱいで人一倍腕白なあの子が、自分がふと口にした言葉で悩んでいる? まさか、そんなつもりで言ったのではないのだが)

彼はあわてて弁明した。

「アメリカの方と血が混ざっていると言いましたが、顔立ちがはっきりしていて目が大きいし、鼻が高いからそう言っただけですが」

「血について言うのはおかしい。それだけ問題が重たいのです。血というのは家庭訪問で言うべき言葉ではない」

校長は川上の弁明に取り合おうとはせず、紋切口調で繰り返す。

「浅川君は血について悩んでいる。友達にうつるからと言っている」

(裕二には混血のコンプレックスがあるのか。自分の何気ない一言がそのコンプレックスを刺激してあの子を傷つけてしまったのか?)

校長の言葉を真に受け、裕二に対して負い目を感じた川上は何も言えなくなってしまった。

続きは本書でお楽しみください。