表題作特別公開(1)

県民には買うものがある(1)

林田くんは今日もチャックのついた薄手のパーカを着ている。全体は紺色の無地で、フードの裏に青を基調としたチェック柄があしらわれたものだ。イオンで買ってん、と言うその服はまだ寒い今の季節における彼のデートコーデを支え続けている。

丸い眼鏡、古着のニット、ニューバランスのスニーカー。林田くんはそういった類のものが一切似合わない。彼は、不細工ではない。むしろ顔立ちはそれなりに整っているほうだろう。ちょっと垂れ目ぎみで、唾の照る八重歯があるけれど、黒い髪は会社員らしく清潔に整えられていて感じがいいし、背も高い、歳もまだ25歳で若い。それでも彼は、文化的な流行りものを身につけられる世界線にいなかった。たったそれだけだけど、これは彼自身も気付いていない世の中との大きな断絶だと思う。

「それ、気に入ってんな」

シートベルトを締めながらパーカについて言うと、隣で運転している林田くんはいつもと変わらず嫌につんけんして、「まあな」とだけ返す。少しもこちらを見ないでアクセルを踏み、車は静かに駅前ロータリーから発進する。

林田くんは生まれてからの25年間ずっと、この滋賀で育ってきた。彼の家の近くにはICカードも使えないローカル線のボロい駅しかなく、高校は家から自転車で通える距離にある、そこそこ頭のいい進学校に通っていたそうだ。高校を卒業し、就職したのは県内にある企業の営業職。就職と同時に免許も手に入れた彼は、今や自分の車まで持っている。種類とかよく知らないけど、とにかく真っ白ででかい車だ。

その車で今日もドライブに来ていた。おそらく湖岸道路から琵琶湖大橋方面に走らせ、そのまま何てことのない顔をしてラブホテル街に流れこむところまで、今日もあの日と同じだろう。それは滋賀じゅうのあらゆるカップルが繰り返し通ってきたお決まりのルートで、私たちも週末になるとコピー&ペーストするように何度もそこをなぞっていた。

林田くんとは2ヶ月前、SNSの「滋賀県コミュニティ」で知り合った。

「暇やったらメールしません?(笑った絵文字)」というメッセージがきたのは深夜の1時半で、3時頃にはすでに電話をしていた。何度かのつまらなく長い通話をしたのち、すぐ会うことになったのだった。会ったその日に、した。

駅前まで迎えに来た林田くんは今日と同じパーカを着ていて、そのくせ黒い革のシートでは映画に出てくるマフィアさながらにどっしり構える姿が印象的だった。それにこちらへ向けられる、自分のものを見るような目も。

でも彼の態度は間違ってはいない。滋賀ではミニシアター系の映画を好むとか、外国のインディーロックに詳しいとかは、魅力のポイントとして成り立たない。そういう文化度の高い男より車を持っているほうが強いし、その強さにときどき私も負けてしまうことがあるから。そもそもダサいパーカを着る林田くんとこうやって会ってしまうのも、毎週末私から連絡しているせいだ。

その日の私とヒロミちゃんはやたらに寂しくて、放課後きたハンバーガーチェーン店でフェラでも何でもいいからしたいと嘆いていた。

「あたしはな、どきどきしたいねん、とにかく」

エビフィレオを頬張り、タルタルソースを口の端につけてヒロミちゃんは言った。私と同じ「中くらい」の女子グループだけどギャルの子とも仲良くできるヒロミちゃんは、私の前だといつも手放しでセンチメンタルになる。私という穴に、日常会話では聞かないようないやに壮大な言葉を、どさどさ落としていく。

「夜中に待ち合わせて、名神高速乗ってさ、夜風に吹かれたいねん。そんで、朝焼け見てしあわせーってなりたい、刹那的な、かんじ!」

しきりにパチパチ瞬くヒロミちゃんのつぶらな目に気圧されながら、私は相槌をうち続ける。ヒロミちゃんは大仰だし、安っぽいことをすぐ言うけど、彼女の気持ちは私にもよく分かった。

高校3年の2月に入ったところで、受験を終えた私たちのもとには若さを持て余してしまったような、漠然とした後悔が押し寄せていた。私とヒロミちゃんにはそれまでろくな男性経験がなく(ヒロミちゃんは中学のときフェラまではいったらしいが)、このまま高校生ではなくなってしまうことが忽ちむなしく思えた。

不良じゃない、学校の男子に興味を持たれるほど可愛くもない、だからって援交とかはちょっとできない。自分たちのそういう微妙な立場なんてとっくに全部分かっていて、そんな微妙な私たちでもあと2ヶ月も待てば大学に入るし、そしたらそれなりに女として扱ってもらえるようになる、って想像もできた。ただそれまでの2ヶ月間は、頭の上から足の先まで吸い出されて何か大事なものを失ってしまいそうな、訳のわからない恐ろしさがあったのだ。

自分で言うのもなんだけど、私はパッケージが可愛いコスメも、女性作家の書いた大人っぽい小説も、小洒落たセンスいい音楽も、女子高生のうちにやっておこう見ておこうっていうものは、とりあえず口いっぱい掻っ込んできたつもりだ。なのに男を知らないというその一点で、自分だけ画素の粗い世界にいるようなまごつきはいつまでも消えてくれなかった。

たとえ大学に入ってすぐセックスできたって意味はなく、ヒロミちゃんもそれは同じように思っていたらしい。

「JKでヤってないってさぁ、それだけで絶対なんか取りこぼしてるもん」

そんなんあかんもん、とヒロミちゃんは顔をしかめて言った。取りこぼしてる、という言葉を、今しがた吸ったシェイクの甘みとともに私も唱えてみる。

ヤる、なんて乱暴に言うけど、彼女も私もセックス自体が重要ではないはずだってことは何となく分かっていた。ただ、男と二人でこの世に存在するということ。それが今は呼吸の次くらいに大事な気がしてしまう。だって私たちは、女子高生の感性という一見豊かに育ちそうな土壌を耕す間も無く、もうすぐ手離さなければならないのだ。

「あたしらもう、18やん」

「うん」

「でもまだ、女子高生やろ」

「うん」

そうして私たちの冒険心はささやかにはじけた。

今しかない、と思った人間はときどき自分の想定以上に突飛なこともやって退けてしまう。私とヒロミちゃんはスマートフォンを使って、それぞれ適当な相手を探すことに決めた。

流行っていてユーザー数も多いネットサービスではなく、今では寂れてしまったコミュニティ型SNSってところが味噌だった。私もヒロミちゃんも「冬の匂いがすき」コミュニティや「実は寂しがりや」コミュニティに入るだけ入って、受験期間はずっと放置していた。ひさびさに開いたアプリの中はフレンドの最終ログインが軒並み1年以上前で廃墟みたいだった。

地元にずっといるから車とお金はあるけど、趣味がなくて暇な、若い男。このサイトの「滋賀県コミュニティ」あたりに、そういうのはまだうじゃうじゃいるはずなんだと、ヒロミちゃんは私に力説した。彼女はときどきこういった勘が冴える。

ポテトを食みつつ、ヒロミちゃんはこんな風にも言った。

「そういう人らはな、あたしのこと『ヒロミ』やなくて、女子高生としてしか見いひんから」

やからぴったりやろ、と。私はチーズバーガーを咀嚼している最中だったので無言でうなずくことしかできなかったけど、彼女の言ったことは演技じみてるわりに、恐ろしく的を射ている。

何より相手は、こちらが消耗させられるような魅力ある人ではいけなかった。私たちが求めるのは一人の素敵な男性ではなく、あくまで夜中に待ち合わせる時間や、車での移動や、口内にある性器の感覚、そういうものを提供してくれる「人間」だ。必要なのはそれだけで、それと自分たちの「女子高生」を等価交換するのみなのだ。

ヤバい人には引っかからんようにしよ、とお互いに言いながらナゲットをぽいぽいつまんで口に入れた。衣が青みがかった紺のプリーツスカートにこぼれて、私たちはそれを手で払う。

「なーんかさみしいなぁ、ほんま」

ぱん、とスカートを払いながら出る彼女の身も蓋もないようなことばは、考えあぐねて繰り出される壮大な言葉たちより、ずっとずっと良い。

私たちがそんな風に雑に人を求めるのは、とにかく荒療治でもいいから、今のうちに誰かと感情を潤ませたり、荒立てたりしなければいけないと思っていたからだ。滋賀って高校生がただ一人で存在するには耐え難い場所だ。自転車と電車だけでは可動範囲も狭すぎるし、感受性に訴えかけるようなものがなさすぎて、一人でいるとカラカラに乾いてしまいそうになる。

ヒロミちゃんはそうならないように、ときどき私という穴に自分の感性を乱暴に放り投げてきた。自分はこんなに多くのものを享受しているのだと、一気に絞り出してみせる。

ヒロミちゃんはそうならないように、ときどき私という穴に自分の感性を乱暴に放り投げてきた。自分はこんなに多くのものを享受しているのだと、一気に絞り出してみせる。

ヒロミちゃんは高校に入ってはじめてできた友達だった。

「あたし、電信柱とか空が好きやねんなぁ、なんか切なくなる」

そう話す彼女のことを、こういうこと人に言って気持ちよくなる子なんだ、って最初のうちは思っていた。でも、彼女がセンチメンタルなことを言うときは何だか切迫したかんじがあることに、私はだんだんと気付いていった。

いつも彼女は手先をひらひらと動かし、瞳をぱちぱち瞬かせ、まるでディズニー映画のお姫様みたいな所作で話をする。だけど心の中ではまるでゲロを吐くときみたいに涙ぐんで、情けないって自覚して、嗚咽しながらすべてを吐き出しているのかもしれない。そして目の前の私が相槌をうつことで、枯渇しそうな彼女の感性に、潤いがほんの少し取り戻されているのかもしれない。

そう思えてきてから、私は彼女のことを疎んだりはできなくなった。それに彼女が私の肯定を求めていることに、私のほうが潤わされていたのも事実だったから。

林田くんは、もうすでに滋賀で干からびきってしまったほうの人間だ。

彼は高校を卒業するまでの間、若さや感受性のすべてを地元で浪費してきた。飲食店とクリーニング屋と薬局がいっしょになったスーパー、看板が店全体を覆ってしまうのではないかと思うほど大きいホームセンター、どこから行っても遠そうなファミレス。その程度しかないあの街でだ。彼を潤わせるものは毎週月曜の週刊少年ジャンプとモバゲー、あとはセックスくらいのものだった。

初体験は15歳のときだと言っていた。初めて付き合った同じクラスの彼女と、近所の神社の裏で。それからは毎日ヤりまくって、彼女と別れてからもいろんな人とヤって、幸せだった。らしい。

林田くんの気持ちも想像できない事はない。こんなに構成する要素が少なくて、きめの粗い世界でも、誰かとセックスできれば何だかぜんぶが上等になるような気がする。夜の風が冷たかったり、稲の匂いがしたりといった、一見何でもないようなことがちゃんと心に音階をもたらすようになる。安っぽいと分かっていてもここではそういう気持ちになれることがなにより貴重で、なかなか手離せない。

でも、あくまで安っぽい上等だと気付かないままそこに頼っていると、彼みたいにイオンのパーカをずっと着てしまうことになる。しまいには車で女をものにした気になってしまう。彼の世界ではいつの間にか丸眼鏡やニューバランス、それ以外にもいろいろな文化が存在すらしないことになっている。

「エクレアいらんの」

聞くと、チョコ嫌いやねん、と林田くんは言った。私はしょぼくれてエクレアをかごに入れ、彼はペットボトルのC.C.レモンとソーセージの挟まった長いパンを入れる。林田くんとは食べものの趣味だって少しもあわない。ホテルへ行く前、いつも寄るコンビニではことごとく違うものを選ぶし、それが笑いに昇華されることもない。

「私、ちょっと払う」

「いや、ええよ」

私が財布を出すのを遮りながら、林田くんはいつものようにすかさずポイントカードを出した。彼はいつ何時だってカードを出し忘れない。もう2000ポイント貯まっているのだと、この前自慢げに話していた。私もコンビニのカードは持っているけど、たいがいモタついて出しそびれてしまう。後から出してもつけてもらえんねんで、ポイント。林田くんは教えてくれたけど、出せなかったらもういいか、って私は思う。

林田くんは会計を済ませるとありがとう、と笑顔で商品を受け取った。店の人には、いつだってすごく愛想がいいのだ。

今日は春の陽気でよく晴れた。彼が運転している間、私は助手席でがさがさ袋をあけ、買ってもらったツナマヨおにぎりを食べる。林田くんはツナもだめらしい。ふと車内で見る海苔の黒さになんだか驚いてしまう。エアコンの下についている時計を見ると、時刻はまだ12:30だった。

「……琵琶湖でも見てくか」

ぎこちない声を出しながら林田くんはくるくるとハンドルを回し、道を逸れた。ホテルのサービスタイムが始まる13時までの30分をつぶす為だが、滋賀県民はその所在ない時間を「琵琶湖を見る」のに費やすことが許されている。湖岸道路を走れば常に琵琶湖は見えているけど、この場合はその脇に点在している駐車場に停めて一息つくことを言う。林田くんと会うようになってから学んだことだ。

ローカル局のびわ湖放送ではアイラブマザーレイク、守ろうマザーレイクとしきりに謳われていて、実際に滋賀県民はわけもなく琵琶湖が好きだったりする。私だって好きだし、そしておそらく運転する彼も同じだろう。それにヒロミちゃんも。私たちは三人とも、住む街が琵琶湖から離れている。

県外の人には滋賀ならどこからでも琵琶湖が見えると思われがちだけど、私たちの生活にただようその気配はとても薄い。だからこそ琵琶湖は、幼少期から近場のレジャースポットとしてたいへん重宝する。親戚と湖岸でしたバーベキューのにおいや、家族とのドライブで通った夜の琵琶湖大橋のきらめき、そういう浮かれたりさみしくなったりという滋賀県民のちょっと特別な記憶は、たいてい琵琶湖と結びついているものだ。

たとえ何もない滋賀でも、このどうしようもなく広い湖を前にすると私たちは心がすこし柔くなって、そのままの自分を抱きしめられてるような心地になった。ただ、自転車や電車でここまでたどり着くことは難しい。だから毎週末、琵琶湖のそばまで連れて行ってくれる男の車へ乗り込むなんてことをしてしまう。終いにはセックスしてもいいような気にすらなる。琵琶湖の空気は、そんな風に私たちを狂わせる。

高校に入ってから確信したことだけど、琵琶湖が生活圏内にあるところで育った子とそうでない子では、人間の質が違う。どちらが良い悪いではなくって、そうでない子にはほんの少し、普通にしていれば気付かないくらいの憐れさがあるのだ。琵琶湖が遠くにあるということに由来する、底のほうにある揺らぎ。信じるものが確かではないような感じ。

大人になれば消えてしまいそうなものなのに、林田くんにはまだかすかにその憐れさが残っている。

「めっちゃ晴れとる」

シートを深く倒し、林田くんは頭の上で腕を組んでいた。車内にはBluetoothで林田くんセレクトの音楽が飛ばされていて、アニメのエンディングになっていた男性ボーカルの曲が小さなボリュームで流れている。目の前の琵琶湖は陽に照らされ、ひそやかに白い輝きを放っていた。

「明日から大学やろ」

カフェオレを飲もうとビニール袋に手を伸ばすと、林田くんがすでに先回りして袋の中から探り当てていた。それを手渡しながら大して興味がなさそうに聞いてくる彼に、まあ何とかなるんちゃうーと私は間伸びした声で答える。ストローを飲み口へでたらめに突き刺す。

「ほんまお前、アホっぽいな」

そう言って林田くんは、今日初めて私に笑ってみせた。いつものように口もとをヒッと吊り上げ、目は白目を見せつけるように見開いた、いびつな笑い。わざとなのか気付かずそうなってしまうのか、どっちか分からないけど、この顔を見るたび私は心がひゅんと縮む。

「アホ、ちゃうし」

低い声を出すと今度はにやにやした顔に変わり、彼は私の頭を撫でた。浅黒い手のひらは必要以上にしっとりしている。カフェオレがこぼれそうになるのがわずらわしく、ドリンクホルダーにいったんおさめる。林田くんはそのままのっそりと私のシートに身を運んできて、首に噛みつくようなキスをした。

彼は私をとことん馬鹿にしてからでないと、「いちゃいちゃ」へ導くことが、できない。

林田くんと抱きあうといつも、給食に出た黒糖のパンを思い出す。林田くんの身体のにおいはやけに甘い。服からするのだと最初思っていたけど、性器からも同じにおいがしたから、どうやら彼そのものから放たれているらしい。

「林田くんいつも甘いにおいすんなぁ」

すべてを終えた私たちは、ホテルのベッドで寝転がりテレビを眺めていた。シャワーを別々に浴びた後で、火照った身体がシーツの中で冷まされていく感覚が心地いい。なんとなく気分も緩む。

「そうけ? 自分ではわからん」

林田くんはくんくんと自分の腕を嗅いだ。ラブホテルって窓がなくて電気も暗いし、いつ来ても夜みたいに思える。昼のなかにある夜っぽさは、ちょっと不健康な感じだ。

テレビでは外交問題について大人たちがしきりに議論しているところだった。中国、ギリシャ、ロシア、韓国、アメリカ、国の名前が次々に飛び交う。何を言うてんねん、という関西弁の怒号も。ふと冷やしておいたエクレアのことを思い出し、ベッド脇の冷蔵庫を開ける。薄暗いオレンジ色の灯りに照らされたエクレアを見ると何となく食べる気が失せてしまい、やはり家へ持ち帰ることにした。林田くんはごくごくと喉を鳴らしながらC.C.レモンを飲んでいる。

テレビを見ながら彼は、外交問題について自分の意見を主張しはじめた。いかにも、私には到底理解できないだろうと言いたげに。滋賀から出たことのない私に、滋賀から出たことのない林田くん。私たちは今だって同じベッドの上にいるのに、驚くほどばらけている。

ホテルには3時間半滞在したのち、チェックアウトした。

湖岸道路、近江大橋、その側で煌々と輝くイオンモールを通り過ぎ、国道1号線を走り抜ければ私の家の最寄りの駅へはすぐに着く。この帰り道こそが、林田くんと会う時間のなかで私にはいちばん重要だった。夕暮れどきの琵琶湖を車の窓越しに見るとつい、隣にいる林田くんのことを昔から知っているような感じになってしまうのだ。親戚としたバーベキューの記憶に、林田くんという人のかたちがいつの間にか浸透して、まじりあう。湖岸の風に乗ってただよう炭のにおいが思い出される。私にとって林田くんは、ノスタルジーを発動させてくれる便利な装置になっていた。

駅前に着くと私たちはあっさり別れる。エクレアの入ったコンビニ袋を手にさげ、つかつかヒールを踏みしめ、ロータリーを歩く。

スマートフォンを取りだしてインスタグラムを開くと、ヒロミちゃんが夕空と電信柱を写した写真をついさっきアップしたところだった。

表題作特別公開(2)

県民には買うものがある(2)

相手を探しはじめてから1週間と少しした頃、私はヒロミちゃんと二人で地元のイオンモールへ遊びに行った。こちらはまだ林田くんと深夜に電話を交わしていた頃だったが、彼女はすでに二人の男と会った後で、何となくあの時の私たちはどちらもへらへらして締まりがなかった。

「一人目な、近江八幡まで会いに行ってんか、あたしが。舐めるまではしてんけど、でもちょっと無理ってなって、その人とはそこまでやわ」

イオンモールでオムライスを食べながら、私たちは報告会を行っていた。ワンコインのオムライスは鶏肉が少なくて器もダサいが、それでも充分においしい。琵琶湖が望めるフードコートの窓際に座り、2月の透きとおった日光を浴びながらの食事だった。

〝一人目〟の送ってきた自撮り写真を見せてもらうと、なるほど確かにちょっと無理、な感じだ。

「二人目はどうやったん」

「それがさぁ、ちょっともう、聞いて」

手に持ったスプーンをぶんぶん振り、ヒロミちゃんは興奮ぎみに話してくれた。

彼女が二人目に会ったのは23歳大卒、社会人1年目の男性で、名は斎藤さんという。

もともとの出身は大阪だが、滋賀の大学に進学したのと同時に下宿して、京都の出版社に就職した後もこちらに住み続けているらしい。SNSのアルバムから引っぱってきたという写メには細身の青いシャツに身を包んだ黒髪の青年が、人の良さそうな笑顔で写っていた。さわやかで、でも微妙な気だるさもあって全力じゃない感じ。歯並びが抜群にいいと思った。彼の周りには大学の友人と思われる数人の男女がいて、いずれも楽しそうにふざけている。彼らの見た目は派手じゃないものの、文化的な趣味で括られた人間たち特有のスマートさを放っていた。ニューバランスのスニーカーを履いている人が、確認できるだけでも三人はいる。

「あぁ、ヒロミちゃん好きそう」

「そう、めーっちゃ好み」

ヒロミちゃんは基本的に、インテリっぽくて細身で黒髪で、みたいな人がタイプだ。ただしオシャレすぎたり趣味が高尚すぎたりするとすぐ気後れするから、あくまで雰囲気の話。

「あたしからメッセージ送ってん、向こう全然ログインしてはらへんかったから。そしたらすぐ返事来て、いい感じやったし、昨日会ってきた」

「ほおー」

「草津のスタバやけどな、アルプラの」

彼女はかすかに鼻で笑い、スプーンですくったオムライスを口に運ぶ。

アル・プラザ平和堂、通称「アルプラ」は滋賀の駅前には大抵あるジュニアデパートのことで、滋賀の中高生はしょっちゅう放課後アルプラへ赴き、それぞれに青春を形成している。系列店舗で使えるHOPカードというポイントカードも存在し、「滋賀の人ならみんな持ってるわ」などと言って笑うのが地元のおばさんたちは大好きだ。

ゆえに、スタバはスタバでもアルプラにあるそれは、ヒロミちゃんにも鼻で笑われてしまう。

斎藤さんとスタバで会った結果、彼女は彼に対し「もうめっちゃ好き」な状態にあるらしかった。優しいし賢いし面白いし、カッコイイから。

「でもなぁー」

さっきまで惚気ていたのと地続きの口調でヒロミちゃんは切り出す。私の神経が尖る。

「洋楽とか、好きやねんて」

そういってヒロミちゃんは、きっと私にしか見せないであろう柔弱な笑みを浮かべた。

私は安堵とも、同情ともつかない妙な気分になる。ああ、ヒロミちゃんは、この人と望むようなセックスができるか、不安になったんだ。それを今、私にそれとなく打ち明けたのだった。

「洋楽かぁー」

ロックバンド系の音楽にいまいち疎く、むしろ自分から避けているようにすら見えるヒロミちゃんにとって、洋楽なんてジャンルの途方の無さは恐ろしく映るはずだ。きっと気後れしまくっていることだろう。

「ま、話してて楽しいねんけどな」

私が何か言う前に、ヒロミちゃんはまた曖昧に笑って言った。

「えぇー、じゃあよかったやん、イケメンやし」

「そやねんそやねん」

それからは二人とも何となく脱力しながら斎藤さんを褒めた。頭では「ヒロミちゃんはきっと、斎藤さんといるとたくさん磨り減るだろうな」と考えていたし、それはヒロミちゃん本人も同じようなことを思っていたんだろうけど、二人とも何も言わなかった。彼女は斎藤さんとセックスできても、むしろ、してしまうと、自分が負けることを知っていた。斎藤さんは車を持っていないらしい。

フードコートでオムライスを食べ、プリクラを撮り、ヴィレッジヴァンガードをうろうろした後は、二人でスタバに入った。

「あ、さっき見せるん忘れてた」

オレンジのランプの下でフラペチーノが出来上がるのを待つ間、ヒロミちゃんはそう言って愉快そうにスマートフォンの画面を見せてくれた。映し出されていたのはツイッターのスクリーンショットで、私はそれを目で追って読む。

『武彦@takehiko0205:今マクドで隣の女子高生2人が「フェラでも何でもいいからしたい」って話してはった。今のJKすごいな。

『武彦@takehiko0205:今マクドで隣の女子高生2人が「フェラでも何でもいいからしたい」って話してはった。今のJKすごいな。

リツイート:2080 いいね:1907』

読み終えた私は、思わず噴き出してしまう。同時に出来上がったキャラメルフラペチーノを受け取り、だらだらと適当な席に着く。

「こないだタイムラインに流れてきてん」

緑のストローをさしながら、ヒロミちゃんは得意げに言った。

「タケヒコ、やってくれたな。しかもけっこう拡散されてるし」

「ああ、これなぁ」

私たちは当然takehiko0205というユーザーが誰かなんて知りもしないし、あのとき隣にどんな人物がいたかも覚えていない。ただ、私たちの実際していた会話が「女子高生」という付加価値をつけて切り取られ、たとえ良い印象でなくともネットの海をほんの少し揺るがせているのは愉快なことだった。リツイートやいいねが4桁台というと、結構ちゃんと生身の人間たちに触れられ、面白がられたことを表している数字だ。

でもそんなツイートで4桁いくって、有名人なんかな。タケヒコ。私がつぶやくとヒロミちゃんは幾分か苦い顔をし、今度はまた違うスクリーンショットを見せた。これがさ、という言葉を口のなかでもごもご押しつぶすように発しながら。

『シロタP@shirota:俺ならその場で「しゃぶれ」って自分のモノ突っ込んでるわ>RT

リツイート:2406 いいね:2330』

真っ白いボブヘアの少年が美麗に描かれたイラストのアイコン、そしてその名から「シロタP」がニコニコ動画やそのあたりで有名な人物であろうことは推測できた。そのツイートの下にも、似たようなアイコンからの返信がいくつも連なっている。

『シロさん、さすが俺らのネ申www』

『おまわりさんこちらです』

『私もJKになってシロPのチンポしゃぶりたい』

その瞬間、長い年月をかけて伸びた氷柱が一瞬で折られてしまったような衝撃が、全身に行き渡るのがわかった。

画面に映し出された文字列は私たちの会話が「オタク」の「神」の変態っぷりにハクをつけるため、ただそれだけのためにしか消費されないことをじゅうぶんに知らしめた。返信する人間たちもみな自らの神に縋るかたちで、自分のからだに嬉々として薄っぺらいラベルを貼っている。少しでもネットで面白い人間として在りたいがためのラベルだ。

そんなはりぼてのために、画面ひと触れで簡単に利用されてしまう私たちの会話の軽薄さ。ネットに飛び出しても、結局は滋賀と大差ない、矮小な世界で埋もれていってしまうくすぶり。気が遠くなるような嫌悪感が、頭の後ろから煙をあげるようだった。ざくざく。ヒロミちゃんがフラペチーノの凍った部分を崩す音が耳をかすめ、私の意識はようやくスタバへと引き戻された。私たちは目を合わせ、けらけら笑ってから、シロPのチンポねぇ。という言葉でその会話を終わらせた。

林田くんのいいところをひとつ挙げるとすれば、私のことを決してそんな風には消費しなかったことだろう。

彼はインターネットのなかで自分を誇示しようという気持ちは微塵もない人間だ。自分のことをつぶやくなんて恥知らずだと言い、ツイッターも登録せずにいる。知り合ったコミュニティ型SNSでの自己紹介文も、「滋賀住みの25です、よろしく(歯を見せて笑ってる絵文字)♪」といった簡素なものだった。

彼が私を消費するとしても、それは「ヤれる若い女」以外の意味を持たなかったし、私からしても彼は「車を持っている男の体」以外にはなり得なかった。だから私たちはお互いを本気で不満に思う余地さえ持たず、誰にも自慢できないようなセックスを繰り返すことができたのだ。

表題作特別公開(3)

県民には買うものがある(3)

家に帰ってからしばらく迷って、結局エクレアは食べずに捨てた。食べようとしてしばらく見つめてみたが、ラブホの冷蔵庫でたたずんでいたところや甘いにおいのする林田くんの性器が思い出され、どうも心証が悪かったのだ。代わりに冷凍庫にもとから入っていた安いミルクアイスバーを一本手に取る。母の立つキッチンのほうからはコロッケの揚がるにおいが漂っている。夕飯ができるのを部屋で待つ間、林田くんとはもう会わないような気が何となくしていた。

この春休みで私は週1のペースで林田くんに会い続けて、ヒロミちゃんと話していた「男と二人でこの世に存在する」ことを達成した。自分でも驚くほど、自らを磨り減らすことはなく、だ。

車内での居住まい。コンドームのにおい。ことの最中、たくさん声を出すと何となくお互いに愛おしいような気がしてくる感じ。たとえ相手が林田くんでも、手に入れたそれらの感覚は今まで目にしてきた滋賀の景色や、滋賀に編み上げられてしまった私の感性をちゃんと上等なものに変えていった。以前よりは、世界の画素数が高く、生きている心地もたしかにある。そんな気がする。安っぽい上等だという自覚はある。でも、じゃあ、安っぽくない上等って何かと問われると今の私にはよく分からない。

ヒロミちゃんはというと、私が想像していたよりひどい結末は迎えなかった。と、思う。彼女はあの後斎藤さんから、まるで息をするみたいにヤり捨てられて終わった。

春休み中の、ある土曜のことだった。夕方ごろ、たまたま斎藤さんと暇が重なったヒロミちゃんは、彼のアパートまで駅からバスを乗り継いで行き(斎藤さんは原付を持っているが迎えに来るのを面倒くさがった)、着いた後は会話もそこそこに、オーケー・ゴーのかかる部屋で短いセックスをしたそうだ。壁際にはベースが置いてあり、浅野いにおの漫画が全巻揃えてあり、ビームスの紙袋がいくつも散らばっていた。

アパートまで意気揚々と乗り込んだヒロミちゃんだったが、目に飛び込むその全てに、彼女は途方に暮れてしまったという。それを電話口で聞きながら、私も心底ぞっとしていた。あれだけ派手で安っぽい言葉を吐いていたのに、彼女はここにきて「途方に暮れてしまった」としか言わなかった。斎藤さんにとってヒロミちゃんは女子高生どころか、花粉のように部屋へ舞い込んできて、すこし鼻をかすめて去っていくような存在にしかならなかったのではないか。そんな考えが過ぎるも、本人には言えない。かわりにエッチ気持ちよかった? と聞くと、なんかもーわからんなぁ、と電話の向こうでヒロミちゃんは力なく笑っていた。「なんか取りこぼしてる」と言った彼女があれだけ強く求めていたものって、結局何だったのだろう。その声を聞きながら私はぼんやり思った。

冬が終わり、春になる前の、空気がゆるんで妙になれなれしい時分の電話だった。それから程なくして斎藤さんからの連絡は途絶えたらしい。もしあれからずるずるとセックスを続けたり、斎藤さんに恋愛ごっこを仕掛けられたりしたら、それこそ彼女の完敗になっていたことだろう。

先ほどインスタグラムにアップされていた夕空と電信柱の写真には、キャプションでこう添えられてあった。

『ちょっと前までここには書けんくらいどん底やったけど(笑)大学いい感じやし、地元の空はきれいやし、月曜からもたのしみっ:)周りに感謝。』

私はすかさず指先で「いいね!」のマークをタップする。本当に「いいね!」と思ってのことだった。彼女はある意味ヤり捨てられた過去、どん底だった春休み、という冠を女の身体で買ったのかもしれない。ヒロミちゃんはそういう残酷さに負けない人だし、何よりセンチメンタルの才に長けている。オーケー・ゴーとか浅野いにおといった小骨みたいな苦々しさに、ずっと揺るがされることはない。そういえばヒロミちゃんのそういうところが好きだったなと思い出したのだ。あと、ギャルと仲良くできるところも。

その晩私はコロッケをたらふく食べ、電話帳から林田くんの名前を消し、次の日大学へ履いていくため、ニューバランスを玄関におろしてから眠った。

それから2ヶ月が経った。私は滋賀の女子高生から京都の大学生になり、恋人までできた。

この恋人というのがまた、まぼろしのような精彩さを持った人で、私はときどき彼が本当に自分の恋人なのかと疑いたくなる。名前はミチルくんといって、大学は違うけれど、同じ映画研究会に所属しているひとつ上の男の子だ。スピッツが好きで、二眼レフの古いカメラを持っている。主に古着を着ていて、シロクマの描かれたトートバッグを愛用中である。彼の地元は京都だ。移動は大体ロードバイクでするらしい。

大学に入ってからの私はニューバランスのスニーカーを履き、無地のワンピースをさらりと着て、ときどき丸眼鏡もつけて登校している。今の私なら、ヒロミちゃんが見せてくれた斎藤さんの写真に混じっても違和感がないだろう。そういう人間になるための努力をしたのだ。主にネットショップなどを利用して、そういう人間たちに負けないように。

大学に入ってからの私はニューバランスのスニーカーを履き、無地のワンピースをさらりと着て、ときどき丸眼鏡もつけて登校している。今の私なら、ヒロミちゃんが見せてくれた斎藤さんの写真に混じっても違和感がないだろう。そういう人間になるための努力をしたのだ。主にネットショップなどを利用して、そういう人間たちに負けないように。

努力の甲斐あって、映研の新入生歓迎会ではちやほやされたし、huluで流し見した付け焼き刃の映画の知識でもボロは出なかった。見た目がそれらしいと、人は言動への疑りまで鈍くなるのかもしれない。いい気になって薄いカルアミルクを飲んでいたところ、ミチルくんから声をかけられた。全くのまがい物のはずなのに、私は京都でも案外通用してしまうのだった。

連絡先を消したあの日から、林田くんが連絡して来ることはもうなかった。

「ねぇ、ミチルくん」

「なあに」

「私ね、空とか電信柱がすき」

「あは、じゃあ今度いいところ連れて行ったげるね」

林田くんと言葉を交わしていたときとは真反対に丁寧なことばを、私はミチルくんに使う。彼には林田くんと違って、私を不満に思う余地があるから。彼も彼で、私の多少派手な言葉づかいを疑うことはなく、むしろそこが魅力だと思っているらしい。ヒロミちゃんの言葉を拝借してみても、この通りご機嫌になってしまうほどだ。

私は「そっち側」になるため、部屋が段ボールで埋もれてしまうほどネットショップを利用しまくったけど、ミチルくんはそんなことをしなくとも、地肌に古着のニットが貼っついていてもおかしくない感じがする。自分は古着やニューバランスを身につける人間であると、生まれたときから知っていたのではないかと、ときどき思えてしまうくらいに。例の斎藤さんなんかも、その類の人だったのではないかな、とたまに思い出す。

ミチルくんとのセックスは未だ遂行できていない。もうすぐ付き合って1ヶ月になるから、そろそろ時期ではないか、と思っている。彼とは林田くんのときよりもう少し上等な世界を見られるかもしれない。ミチルくんは林田くんと違うから。何が違うのかって、ぜんぶが違うのだ。私に求めていることとか、そこからの広がりとか、すべてが。

人に自慢できるようなセックスを今度こそする。心のうちでこっそり決心して、ロードバイクに跨る彼と烏丸通りで別れを告げた。遠ざかっていく完ぺきなその背中を見届けながらふと思った。人に自慢できるようなセックスができたら、私は何になるんだろう。

そして家へ帰ってきた今、私はミチルくんの「ネット用」のツイッターアカウントを偶然見つけてしまった。

ポエミーな内容をぽつぽつとツイートするアカウントらしく、名前も「mtr」とぼかされていて、大学の人とは誰も繋がっていない。フォロワーは、2000人もいた。

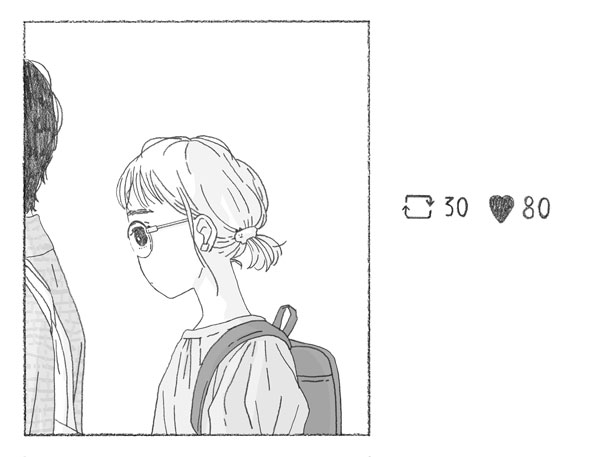

『mtr@326:電信柱が好きなこいびとと行きたい場所を、Googleマップでみている。

リツイート:4 いいね:17』

『mtr@326:こいびとが緑のワンピース着てる日、いいことあったり、なかったりする。

リツイート:30 いいね:80』

遡ると何度も何度も出てくるこの「こいびと」とは、紛れもなく私のことであった。一見惚気のようだけど、遡れば遡るほど、シロタPのツイートを見たときと同じ、むしろそれ以上に不気味な衝撃に私は侵食されていく。

いくら私が滋賀のマクドの不埒な女子高生を脱したとしても。丸眼鏡やニューバランスの世界の人間になったとしても。丁寧で派手なことばを使ってみたとしても。それらの努力は全て、男一人のインターネットでの在りようを彩るため、「mtr」のまなざしの素晴らしさを浮き彫りにするためだけに、むなしく消費されているのだった。

いくら私が滋賀のマクドの不埒な女子高生を脱したとしても。丸眼鏡やニューバランスの世界の人間になったとしても。丁寧で派手なことばを使ってみたとしても。それらの努力は全て、男一人のインターネットでの在りようを彩るため、「mtr」のまなざしの素晴らしさを浮き彫りにするためだけに、むなしく消費されているのだった。

また消費された。私は部屋のベッドでしばらくうずくまる。

林田くんはイオンでパーカを買っていた。ヒロミちゃんは大学に入ってから髪を茶髪にし、今まで興味なんて無さそうだったサマンサタバサの鞄を買った。私は古着屋に行くのが恥ずかしくて、流行っているテイストの服と小物を大量にネットショップで買った。私たちは、ばかみたいに意志のない購買行動を、繰り返している。

それは私も、ヒロミちゃんも、そして林田くんも、自分が何の人であるかいつまでも不確かだからだ。いろんなものを買って身につけるけど、いつまでも底にある揺らぎが消えない。いくら買ったものを貼り付けてみても、その揺らぎが透けて見えるようだ。

シロタPやミチルくんのように、自分が何の人間であるか強く主張し、その上他人が必死につくりあげた価値を、自分にそのままコピーして貼り付けるような乱暴ができたら、どれほど良いだろう。

私が琵琶湖から離れた滋賀ではないどこかで産まれていたら、こうはならなかったんだろうか。何かを強く信じたり、没頭したり、主張したりして、他人に貼り付けられない人間になり得たのだろうか。

むかつく。私の服も靴も丸眼鏡も、読む本も聞く音楽も、ことばも思想もくすぶりも、全部は私のためにあるはずなのに。ミチルくんが「mtr」であるために使われていいものなんかじゃないのに。ミチルくんは、ただ私の女の身体だけを、どうぶつみたいに消費してくれたら、それで良かったのに。

画面をスワイプすると、ミチルくんの新しいツイートが更新されて上に乗った。

『mtr@326:こいびとは、湖の近くに住んでいる』

私はツイッターを閉じ、インスタグラムを開く。ミチルくんが今日撮った私たちの足元を写した写真の下に、ヒロミちゃんの空の写真がアップされていた。夜空の写真だ。暗くて、あまり上手くは撮れていない。

『こういう日は、夜風に吹かれて、せつなくなるに限るよね。地元の空が、すきだなあ。』

いつになくシンプルなキャプションだったが、ああゲロを吐くみたいなときのヒロミちゃんだ、と私の心は仄かにゆるんだ。乱暴にいいね! をタップしてから、林田くんのことを考えてオナニーをし、眠った。

「県民には買うものがある」 了