[試し読み]はじめに

はじめに

「このままグリズリーを刺激しないで、通り過ぎるまでやり過ごすか。それともこの散弾銃を撃って、小屋に近づかないように警告するか。ただ、昨日試し撃ちで2発撃ってしまったから、弾が2発しか入っていない」

トニーが小声で私に言う。巨大なグリズリーが、私たちが滞在している小屋の前を通ろうとしている。アラスカ「名物」のハイイログマだ。この大きさなら体重500キロを超えるだろう。何かを探しているように、目の前の植物の匂いを嗅ぎながら、ゆっくりと確実に私たちの方に歩いてくる。

トニーの隣でクマよけスプレーを構えている私は、グリズリーのあまりの大きさに圧され、答えることができない。

「まじか……」

すぐ後ろにいる私の研究室の大学院生も囁く。

「デカ過ぎるだろ……」

ここアラスカには10年以上にわたり発掘調査に入っているが、これだけ大きなグリズリーをこれだけ間近で見ることはない。人間を見慣れていないため、いつもなら遠ざかっていくのだが、いまは私たちの何かに興味を持ち、近寄ってきている。

やがて10メートルという距離まで近づいた時、グリズリーは私たちの姿に気づき、一瞬動きを止める。縁取りのある真っ黒な右目で、こちらを見ている。瞳孔が開いているのがわかる。鼻をクイッとあげ、辺りの匂いを嗅ぎ始めた。私たちを確認しているようだ。

5秒ほどそうした後、大きな体を90度方向転換し、こちらへと体を向けた。頭を地面近くまで下げ、上目遣いで、そして両目でしっかりと、私たちを見ている。

また一歩を踏み出す。そしてまた一歩。ゆっくりとした動きだが、頭の位置は変わらない。私たちの緊張が高まっていく。時が止まったかのような感覚の中、これまで聞こえていた波の音や小鳥のさえずりも聞こえない。私たちは、グリズリーの動きに全神経を集中する。

クマスプレーを持つ自分の手が、汗ばんでいる。私は視界の端で手元を見て、指がしっかりとレバーにかかっているかを確認、吹きかけるタイミングを考えていた。なるべく近くまで引き寄せて、スプレーを少し地面に向けながらレバーを引かなければならない。頭の中で何度もその瞬間を練習していた。

距離が7メートルほどに近づいた時、散弾銃を構えているトニーは、声を震わせながら言った。

「ヘイ、ベア……」

その声は恐怖にあふれていた。本来なら大声で叫ばなければいけないのだが、私たちの先頭に立つトニーにとって、その声は精一杯振り絞ったものだった。トニーの声を皮切りに、私たち全員は、狂ったように大声で叫び始めた。

「ヘイ! ベア? ヘイ! ベアァァ?」

可能な限り大きな声を出そうとするあまり、声が割れてしまっている。声帯が震えすぎて、痛みが走る。それは、グリズリーを追い払うためというよりも、獲物と化した私たち自身の恐怖をかき消すためのものだった。

必死な声が聞こえていないのか、聞く気もないのか、グリズリーが次の一歩を踏み出す。私は、クマスプレーにかけた指に力を込める。トニーは散弾銃の安全装置を素早く外す。

次の瞬間、大空には銃声が鳴り響いた。

* *

最北端にアラスカ州を有するアメリカ、カナダ、モンゴル。この3カ国と日本を行き来しながら、私は恐竜の研究をしている。1年の3分の1はこうした野外のフィールドで調査をしながら、新しい恐竜化石を探す。

化石の発掘調査。じつは発掘というのは、恐竜研究の一部にすぎない。だが結論を言えば、恐竜研究の醍醐味はここにある。自分の足と手、目を使って発見をする、抜群の面白さだ。

これまでとは違う人々と関わり、思ってもみない風景のなかへ踏み出せば、何かが見つかる。ひとつ見つかれば、そこから様々なことが分かってくる。この楽しさは尽きることがない。

敢えて言おう。もし進化の研究をしたければ、恐竜を研究する必要はない。いま生きている生物を対象にするほうが、観察もデータ獲得もうんとしやすいはずだ。

姿を消してしまった恐竜を研究する面白さは、恐竜そのものに挑むことにある。圧倒的に少ないデータを、自分の力で増やしていくのだ。

約2億3000万年前、恐竜が地球上に現れた。長い時間をかけて恐竜は身体の形を変え、大繁栄していく。背中に大きなプレートを持つステゴサウルス。全長35メートル、体重70トンにもなった巨大恐竜アルゼンチノサウルス。頭に長い角を3本備えたトリケラトプス。そして超肉食恐竜、ティラノサウルス。

恐竜は1億7000万年にわたって繁栄した。この間に地球上で生まれた恐竜の数に比べれば、いま見つかっている恐竜はたった1%に過ぎないかもしれない。偶然が積み重なって化石となった個体は非常に希少で、そのうち発掘されたものはさらに少ないからだ。だからこそ恐竜学者は、どんどんフィールドに出て化石を取りにいかなければならない。

現在までに1000種類を少し超える恐竜に名前(学名)がついている。そのうち75%はたった6つの国から発見されていることはあまり知られていないだろう。アメリカ、カナダ、アルゼンチン、イギリス、中国、そしてモンゴル。つまり化石が出る国は極端に限られている。

この6つの「恐竜王国」に、残念ながら日本は入っていない。だが日本には異常ともいえるほど恐竜ファンが多く、人気が根強いのはなぜだろうか。勝手な想像だが、もう50年も前から「怪獣もの」が作られてきたことと関係しているかもしれない。ゴジラやウルトラマンを愛する文化がベースになって、恐竜という存在が受け入れられやすかった。実際、今でも怪獣と恐竜を一緒くたに考えている人もいる。

そして近年、フクイラプトル(1988年)やフクイサウルス(89年)、タンバティタニス(2006年)、本書でもお話ししていく「むかわ竜」など、日本で恐竜が発掘されるようになってからは、驚くほどの変化が出てきた。講演会や担当するNHKのラジオ番組「子ども科学電話相談」で出会う子どもたちからは、恐竜を生物として理解しようとする新たな熱気を感じる。そんな彼らにも、自分で発見することの喜びを伝えられたらと願う。

誰もまだ見たことのない身体を持ち、考えてもみない生態で暮らしていた恐竜の痕跡は、まだまだ見つけられるはずなのだ。

ではどうやって見つけるのか。どんな場所へ行くのか。時おり命がけの瞬間もやってくる発掘の日々を、論文や図鑑には書けないこともまじえて語ってみたい。

[試し読み]第1章

第1章 恐竜学者と「化石コレクター」のはざまで

アラスカの自然保護区へ

2018年7月。私たちはアラスカ州キングサーモンに来ていた。アラスカ州の太平洋岸から南西に伸びるアラスカ半島の根元に位置する、人口400人ほどの町だ。名物料理を期待したくなるような名前の町だが、実際にあるのは一軒のレストラン「エディーズ」だけ。ここで私とトニー、そして同行した2人の学生院生はハンバーガーにかぶりついていた。

「このハンバーガーをいつまで食べ続けるんだろうね。一日も早くこの町を出て、調査に出発できることを願おう」

トニー・フィオリロ博士が、ナプキンで口の周りについたケチャップを拭きながら言う。トニーは、アメリカのテキサス州ダラスにあるペロー自然科学博物館に勤める恐竜研究者だ。彼は2007年からアラスカで一緒に調査している仲間であり、親しい友人でもある。

この地へ3年連続で調査に入っている狙いは、北極圏という厳しい環境を克服し、北米からアジアに移動した恐竜について調査することだ。恐竜時代のアラスカは、いまよりも面積が大きかったと考えられている。ただしアラスカが北米大陸とアジア大陸をつなぐ中間地点であったことはいまもかつても変わらない。

私たちがこれから向かおうとしているのは、フロート水上機(小型飛行機)で飛んだアニアクチャック国定天然記念物・自然保護区だ。3700年前に爆発してできたカルデラが中心になっており、カルデラから流れ出るアニアクチャック川が美しい。40キロほどの川は、太平洋に面するアニアクチャック湾へと流れ出る。

広大な保護区内には、訪問客のためのリゾートやホテルはない。店も病院もない。あるのはアニアクチャック湾の海岸に建つ、小さな無人の小屋だけである。コンクリート製だったらどれだけ頼もしいかと思うが、現実には木造だ。ここには滑走路がないため、水上から離発着するフロート水上機か、海岸に着陸できるセスナ機に乗らなければならない。

アクセスするのが困難なため、ここを訪問する人は少ない。また、巨大なグリズリーがたくさんいることでも有名である。

天候が変わりやすいのも特徴だ。キングサーモンからの距離は200キロほどだが、こちらの天候が良くても、アニアクチャックは悪いということはよくある。このような時は、飛行機が飛ばない。

私たちの出発予定の朝のキングサーモンは、飛行日和だった。予定通りに荷物を詰め、コーヒーを飲みながら待機する。しかし予定時刻になっても、連絡がない。しびれを切らしたトニーと私は、国立公園管理局の事務局へと向かった。そこには、気象レーダーの画面を見つめるスタッフがいた。

「アニアクチャックに低気圧がかかっている。視界も悪いし風も強いようだ。もう少し様子を見るから、宿泊施設に戻って待機してくれるか」

いつものことだと、私とトニーは肩をすくめる。

「もう一杯、コーヒーを買いに行くか」

こういう時は、気長に行くしかない。「待つ」のは発掘調査につきもので、いかに待機時間をイライラせず過ごすかは大事なことである。その一方で、いつでも出発できる態勢を常にとっていなければいけない。

私たちは「エディーズ」に寄り、コーヒーを買った。宿泊施設まで戻ると、さっき国立公園管理局の事務局にいたスタッフが私たちに駆け寄ってきた。

「どこにいたんだ? もう出発するから早くナクネック川の離水デッキに行ってくれ!」

突然の出発命令。いつもこんなものである。話によると、数時間だけ低気圧の切れ目ができたようで、今だったらアニアクチャックに入れるそうだ。

急いで大きなバックパックや荷物をトラックへ積んで川へと向かった。

「落ちないように祈りなさい」

去年も乗ったフロート水上機の側には、巨大なクマのような操縦士が待っていた。このビーバーという小型飛行機のフロート(水上に着陸するためのソリのような脚の部分)は空洞になっており、そこに荷物を詰める。蓋を開けて、操縦士は器用に荷物を詰め込んでいく。さっきまで山になっていた荷物が、あっという間に詰め込まれ、準備が整った。

ライフベストとヘッドフォンを渡され、いつもの安全説明を受け、早く乗り込めと指示される。この安全説明はいつも一緒で、要約すると「落ちないように祈りなさい。落ちた場合は、グッドラック」ということだと思う。

機内に私と学生たちが乗り込み、トニーが助手席に座る。操縦士は、デッキに結びつけられたロープを外し、その大きな体を運転席に押し込む。大きな体で狭いビーバーはいっぱいになり、後部座席に座った私は、全く前が見えない。

「離水するぞ」

操縦士は私たちに親指を立てて合図し、エンジンの回転数をあげる。フロートは川の波を切って発進、大きな音が私たちに緊張感を与える。離水と同時に、水を切る音は消え、エンジンの音だけが機内に響く。防音用のヘッドフォンをしていても、エンジンの音と振動が体に伝わってくる。

前方の視界を塞がれた私は、横にある窓の外を見ながら、アニアクチャックまでの90分間を過ごすことにした。地上からは100メートルほどだろうか、まるで芝生のように広がるツンドラ地帯。そこに時折現れる湖は虹色をしていて美しい。

白色をした鳥の群れが、ビーバーの飛行音で驚いたのか一斉に飛び立って行く。次第に、エンジンの音は、子守唄のように聞こえるようになり、風にあおられる機体もゆりかごのように揺れ、私たちの眠気を誘って行く。私たちの足止めをしていた低気圧は、一体どこに行ってしまったのだろうか。

突然の大きな揺れで眠りから覚めた。目の前にアニアクチャック川が流れていた。操縦士の肩越しに見える僅かな隙間からは、アニアクチャック湾が見える。調査地に着いたようだ。アニアクチャック湾に入ったビーバーは、湾の上を旋回しながら着水場所を探す。目の前には、1キロほど伸びる綺麗な海岸も見えた。

「みんな、いいニュースと悪いニュースがある。いいニュースは、湾の海面が穏やかで着水には問題ないことだ。悪いニュースは、今は引き潮の時間ということだ。濡れる準備はいいか?」

操縦士は操縦桿を左に倒し、ビーバーを傾けながら言った。

予定では満ち潮の時間に到着するはずだった。しかし出発が遅れたせいで、引き潮が始まってしまったのだ。引き潮だと、ここは遠浅の湾のため、ビーバーは海岸に近づくことができない。

操縦士が言う通り、湾の波は静かだった。羽毛がふわりと地面に落ちるように、ビーバーは着水する。操縦士はエンジンの回転数を落とし、ゆっくりと海岸へ向かって行く。それもほんの束の間、操縦士はエンジンを切った。機内には、静かな波の音だけが響く。

「えーと、悪いがここまでだね。長靴は持っているよね?」

ここから荷物を運ぶのか。海岸まではかなり遠い。これから10日間滞在する小屋も小さくしか見えない。ドアを開けると、透き通った海水の奥に底が見えた。軽く、膝を超える深さだ。長靴は持ってきたが、これでは役に立たないのは明らかである。ズボンを捲り上げ、サンダルを冷たい海水につける。夏といえどもここはアラスカ。海の水は、凍るほどに冷たい。躊躇していると、操縦士がすかさず言う。

「俺も早く帰らないと。低気圧がくるから急いでくれないかな」

確かに仰る通りだ。私たちは覚悟を決め、一気に海に入った。荷物を担ぎ、できるだけ早く海岸へと向かう。凍りそうな足は無視だ。1人につき5往復ずつくらいだろうか、ようやく荷物を運び終えた私たちを確認して、操縦士はさっと離水した。

潮が満ちてくる前に、荷物を小屋まで運ばなければいけない。10日分の食料を詰めたドラム缶に、日用必需品と調査用具だけで軽く40キロを超える。恐竜の足跡化石の型を取るための調査用シリコンを含めたら1人あたり60キロだ。そして忘れてはいけないクマよけスプレーとショットガン。

小屋は、海岸から10メートルほど入ったところに建っている。半分腐っているデッキまでたどり着くと、そのすぐ横には大きな爪痕が残されていた。グリズリーだ。この小屋まで来ていたのか。

小屋の窓には、釘をたくさん打ちつけた板がはめ込まれている。もちろんグリズリー対策だ。トニーと私は、小屋の周りを一周してこの板を取り除いた。一枚外すごとに、真っ暗だった小屋の中に、陽が差し込んで行く。小屋には入り口が2つある。誰もいないときはどちらのドアも鍵がかかっているはずだが、鍵どころかメインのドアは壊れ、半分開いていた。

「このドアは腐って閉まらないんだな。ここはこのままにして、もう片方のドアを使おう」

トニーは独り言のように言った。

調査の開始

小屋に荷物を運び終えた私たちは、各々の寝場所を決め、荷物を広げる。食べ物が入ったドラム缶はメインのドア付近に、散弾銃とその弾が入った箱はドラム缶の上に。

「ちょっと待って。弾を込めておこう。準備は大事だろ? それよりも、今からどうする? ちょっと海岸を歩いて調査の足慣らしをしておこうか?」

私は頷いて、学生たちに準備をするようにと伝えた。彼らも、長旅の末にようやく調査が始まると興奮しているのだろう、嬉しそうに笑みを浮かべた。

まもなく4人で小屋の前のデッキに集合した。バックパックには、発掘作業のための「七つ道具」をはじめ、様々なものを詰め込んでいる。いつもと違うのは、首から単眼鏡を下げ、腰にはクマよけスプレーをぶら下げていることだ。単眼鏡を使って常に周りにグリズリーがいないか確認し、万が一出会ったらいつでもスプレーを取り出して噴射できるようにする。

「アンディアーモ!(行きましょう、の意味)」

イタリア系アメリカ人のトニーの声と同時に、私たちは海岸へと降りた。1キロ続く海岸の先に、延々と岩が露出した崖が続く。その崖に、私たちが探し求めているものがあるのだ。海岸を歩き始めた瞬間、学生が足を止め、地面を指差して聞いてきた。

「これって?」

真っ先に見つかったのは大きさ30センチくらいのグリズリーの足跡だった。海岸の向こうまで足跡が続いている。

「どうも先客がいるようだね。随分新しいから、朝の散歩じゃなく、昼過ぎの散歩かな? とにかく周りに気をつけて進もう」

私たちは、その足跡をたどるように、夕暮れが近づく海岸を歩いて行った。

足跡化石から分かること

アニアクチャック自然保護区には、チグニック層という約7000万年前の地層がある。この時代は恐竜時代の白亜紀の終わりに当たり、2つの点で注目されている。1つは、恐竜が絶滅したのは6600万年前なので、恐竜が絶滅する「直前」の時代であるということ。もう1つは、誰もが知っているティラノサウルスがいた時代だということだ。ティラノサウルスは、恐竜繁栄の象徴とも言える超肉食恐竜。その恐竜が生きていた時代なのだ。

今回調査したいことは、幾つもある。ここにどのような恐竜がどのように棲んでいたのか、どのような世界が繰り広げられていたのか。その恐竜は北米タイプなのか、アジアタイプなのか。じつはここアニアクチャックからは、恐竜の骨はまだ発見されていない。だががっかりするのは早い。足跡化石や植物化石が、数多く見つかっているからだ。植物化石からは当時の環境が、足跡化石からは恐竜の生活や行動が読み取れる。

私とトニーはこれまで、アラスカ州にあるいくつかの国立公園等で調査をしてきた。デナリ国立公園、ランゲル・セントエリアス国立公園、ユーコン・チャーリーリバー国立自然保護区、ゲーツ・オブ・ジ・アークティック国立公園周辺地域、そしてこのアニアクチャック。それぞれに特徴があり、アラスカにいた恐竜について多くのことを教えてくれた。

地層は、「層」と言うだけあって、シート状に伸びる層が積み重なってできたものだ。通常は、水平に砂や泥が積もっていく。当然ながら下の層が古く、上の層が新しい。水平に積もった層は、長年の間に石へと変化し地層になる。そして私たちの想像を超える大きなエネルギーによって地殻変動が起き、それに伴って水平だった地層は、斜めになったり、逆さになったりする。さらには、グネグネと曲がったり(褶曲という)、スパッとナイフで切れたようにずれる(断層という)ことがある。

このアニアクチャックでは、地層が緩やかに斜めになった状態で海岸に露出している。小屋に近い地層は古く、小屋から離れて歩き出すとどんどん新しい時代へとタイムスリップしていくかたちだ。どのくらいの時間を旅することができるのかは、まだ正確にわかっていないが、海岸を歩きながら、数十万年程度の旅はしているのではないだろうか。

意外かもしれないが、私たちが調査するまで、アニアクチャックで恐竜化石調査を行ったのはトニーしかいなかった。実際、アラスカ全体としても、アクセスや補給の難しさが理由で、広大な土地がまだ手つかずのまま残されている。

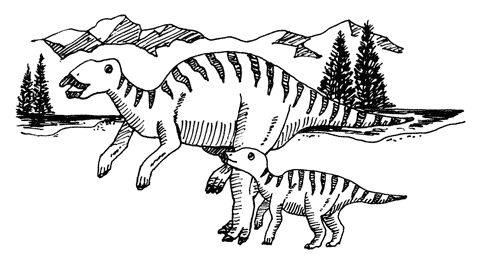

2016年から始めた本格的な調査では、数十個の恐竜足跡化石と恐竜以外の生痕化石を発見した。多くの足跡化石はハドロサウルス科と呼ばれる、植物を食べていた恐竜だ。

ハドロサウルス科の恐竜は、恐竜時代の終わりに大繁栄をした。口の中で植物繊維をすりつぶすことができ、特に植物を食べることに優れていたのだ。大繁栄して植物を「モグモグ」していることから、「白亜紀の牛」とも言われている。

発見した足跡化石のなかには小さな足跡もあった。大人になった個体と子どもの個体が生息していたということを教えてくれる。「親子で仲良く暮らしていました」ということまで断言できないが、少なくとも「ハドロサウルス科の恐竜は、アラスカという厳しい環境でも確かに暮らしていた」ということは言える。

普段隠している「顔」

「トニー、ここに立ち木が化石として残っているよ」

私は、目の前にある地層の崖を指差して言った。

「木の幹が垂直に立っていて、根っこまで残っている。木が立った状態で、土砂に埋もれ化石になったものだね。この根っこと同じ層から植物の葉っぱの化石がたくさん出てくる。こんな綺麗な葉っぱがたくさんあるよ。もしかしたら、この木に生えていた葉っぱが落ちて化石になったのかもしれない」

私は、葉っぱの化石を集め始めた。立ち木の化石付近からたくさんの葉っぱの化石が見つかる。まるで宝探しのように夢中になる。より良いもの、より多くの種類を探したいという欲が湧いてくる。恐竜学者として普段は隠している、子どもの時の「化石コレクター」の性格があらわになっていく。

いつもは化石を見て「これは○○という種類の仲間で、これまで発見されている場所は○○。世界的にも非常に貴重な化石と言えるでしょう」などと科学的な感想を述べるのが仕事だ。対して、「化石コレクター」の発言の基準は、自分にとっていかに綺麗か、いかにレア物かというところにあると思う。「化石コレクター」のモードになってしまうと、出て来るのは「スゲー! カッケー!」という感想になってしまう。

夢中になった私は、葉っぱの化石が出る層をたどっていった。すると、何か異変を感じた。葉っぱが落ちていた地面は水平だ。その層が大きく曲がってくぼんだようなものの断面になっている。

「変な形してるなー」

そう言いながら、その先を見ると、さらにもう一つくぼみの断面があった。くぼみの大きさは二つとも同じ、40センチ程度。

「あ、これ恐竜の足跡の断面だ! スゲー!」

心の叫びが口から漏れ出た。この崖には、当時生えていた木の化石とその葉が化石として残っている。その森を歩いていたであろう恐竜の足跡も残っている。もしかしたら、この恐竜がこの葉を食べていたかもしれない。その光景を7000万年後のいま発見できるなんて、なんてドラマチックなのだろうか。

「トニー! すごいよ。これは恐竜時代のスナップショットだよ」

「当時のアニアクチャックには植物が茂り、それを餌にしていたハドロサウルス科の恐竜が親子で群れをなしていた。そんな風景が目に浮かぶよね、ヨシ(筆者のこと)。岩の堆積の様子を見ると、ここは河口付近で、海の近くだったっていうことがわかってきた」

恐竜化石調査では、宝くじを当てるように、運が大発見に結びつくことがある。後の章でお話しするような「全身化石、発見!」というのがその代表だ。その一方で、足跡や植物など地道な情報を収集することで浮かび上がってくる事実が大発見であることもある。このアニアクチャックでの調査は、まさに後者であり、3年間の調査データを蓄積することによって、当時の恐竜世界を明らかにしようという試みだ。少しずつ謎が解けていき、バラバラのパーツが一つとなり、大きな像が明らかになる。このジワジワ感も最高である。このアラスカにどんな恐竜がいたのか、まだほとんど何も分かっていないのだ。

調査後の絶品料理

あっという間に、10日間は過ぎて行った。

最終日の調査を終えた私たちは、釣りをすることに決めた。アニアクチャック川にはサーモンやマスが泳いでおり、それを釣って晩ご飯にしようという計画である。釣竿は2本で、釣りをしたい人数が4人。そこで私たちはチームを組んだ。トニーと私、そして学生たちだ。トニーが釣っているときには、私が監視役。学生たちも必ず1人が監視役になり、近くにグリズリーがいないか確認し、安全を確保する。

1990年代に「リバー・ランズ・スルー・イット」という映画があった。ロッキー山脈を流れる川でフライフィッシングするシーンが美しい映画だ。フライフィッシングではないが、私たちはルアーでキャスト(投げ込み)し、獲物を狙った。キャストするときにしなる釣竿。そこから投げ出されるライン(釣り糸)。川面に反射する光。その奥には美しい山々。その様子を見ているだけでも癒される。おっといけない、いまは監視役だった。

釣果は私が1匹、学生が1匹。体長50センチにもなるマスをその場で捌く。小屋周辺に魚の匂いを残さないために、頭と内臓を切り取るのが鉄則だ。

私たち3人が小屋に戻ると、少し前に戻っていたトニーが海岸に立っていた。その手には散弾銃。トニーの体が後ろへ揺れる。少し遅れて銃声が鳴り響く。

近づいて行った私たちにトニーが笑いながら言った。

「最終日だから、もう散弾銃は使わないだろう。少しでも荷物を軽くするために弾を使ったよ。散弾銃の中には、あと2発残っているから大丈夫」

それでもあと1日あるのにな、と私は心の中でつぶやいた。トニーは続ける。

「2匹も釣ったのか? 俺も、さっきオイスターリーフを摘んでおいたからサラダもバッチリだよ。今夜はご馳走だ」

オイスターリーフは、北半球の北部の砂地に生えるムラサキ科の顕花植物で、食べると少しネットリとして牡蠣の味がする。このオイスターリーフを、オリーブオイルと醤油、わさびを入れてかき混ぜるとびっくりするぐらいうまい。

マスの調理にも取りかかる。アルミホイルにぶつ切りにしたマスを並べる。オリーブオイルをたっぷりと垂らし、イタリアン風にミックスされたハーブの粉と塩をかける。アルミホイルで包み、薄く水をひいたフライパンに乗せて、弱火をつける。あとは火が通るまで待つのみ。簡単ではあるが、最高の料理だ。最高の場所で、最高の仲間と食べる「アニアクチャック風、マスを添えたオイスターリーフサラダ」。

食後、料理の余韻を楽しんでいると、テーブルの上から強い香りがするのに気がついた。マスは食べきったはずだがと近づくと、それはテーブルに置いたままのマスの骨だった。学生2人に言う。

「これだと匂いに気づいて、グリズリーが小屋に来ちゃうよ。骨を海まで捨ててきてくれる?」

「ちょっと暗くなって怖いです。海までいかなきゃダメですか? 海までいかなくても、そこにちょっとした小川が流れているからそこでいいですか?」

「なるべく遠くに捨ててきて」

じつは小屋から海岸に向かうには、生い茂った草地の先にある砂の段を降りなければいけない。高さは1メートルほどだろうか。周囲には明かりなどない。2人は、クマスプレーと懐中電灯を握って、外へ出ていった。

巨大グリズリー、出現

次の日、穏やかな出発の朝。これからフロート水上機が迎えにくるはずだ。気になるのは天気だが問題ないだろう。小屋の外で空の様子を見ていた私が、海岸の方へ目をやると、遠くに大きなグリズリーが2頭歩いているのが見えた。茶色の毛並みをしたものと、灰色の毛並みをしたものの2頭だった。どちらもかなり大きいのは遠目ながらもわかった。

「グリズリーだよ!」

最後にいい写真が撮れるかもと、小屋に戻ってカメラを掴んだ。しばらくカメラを持って待っていると、グリズリーは徐々に近づいてくる。すぐ手前の海岸まできたところで、生い茂った草が邪魔でグリズリーが見えなくなった。

「いいところまできたのにな。もう見えなくなったよ」

諦めて、荷物をまとめようと考えて、小屋の中に戻ろうとした時だった。

「あ、やべぇ」

学生の小さな声がした。振り返るとすぐそこには巨大な、茶色の毛並みのグリズリーがいた。2頭のうち1頭が海岸からまっすぐ上がってきたのだ。

「トニーを呼べ! 散弾銃持ってくるように言え!」

私は、2人に向かって叫び、クマスプレーを手にとった。

そして、トニーが放った散弾銃──。

すぐにグリズリーは、動きを止めた。しかし驚いた様子はない。また、高く顔を上げ、周りの様子を窺っている。

散弾銃には、残り1発しかない。私は、散弾銃の弾が入っている新しい箱を開け、近くのドラム缶の上にばらまいた。グリズリーはもうすぐそこだ。弾を込める時間がない。クマスプレーで時間を稼ぐ間に、弾を補充してもらうか。

グリズリーが、また1歩近づいてきた。

「ヘイ! ベアァァーッ!」

叫びながら、トニーはグリズリーの頭上の空に向けて最後の1発を放った。本当に撃つわけにはいかない。グリズリーは保護の対象だし、危機を理由に撃ったとしても散弾銃でこのグリズリーを倒すことは不可能だ。

空になった銃を手にしたトニーはゆっくりと、壊れたドアを閉めた。何なのか、現実逃避なのか。なぜか「やってやったぜ!」という表情だ。でも壊れたドアは半分開いていて、その気ならグリズリーはいつでも入ってこられる。そう、グリズリーはよりによって壊れたほうのドアに近寄ってきていたのだ。

3秒もしないうち、我に返ったトニーはドアをそっと開け、顔だけ出して外を見た。すると、グリズリーは海岸へと降りて行くところだった。さっきの緊迫感がウソのように、静けさが戻る。運がいいとしか言いようがない。学生たちがデッキに出て見張る。私とトニーは、平静を装って小屋の中に入って言った。

「トニー、ヤバかったね……」

「俺も手が震えているよ」

危機を呼んだ「理由」

グリズリーの衝撃がようやく冷めたころ、トニーが衛星電話を手に取った。

「ビーバーがキングサーモンを出たそうだ。みんな、すぐに荷物を詰めて海岸へ運ぼう」

すぐに撤収を始める。気になるのはさっきのグリズリーだが、幸い、海岸には大きな足跡が残っているだけだった。足跡は小屋から海岸へと降り、すぐ近くに流れる小川に続いている。そこで何度も踏みしめた跡がある。

「あれ? もしかして、君らがマスの骨を捨てたのって、あそこ?」

「はい……」

海と違い、この小川では骨は流されないままになっていたのだろう。グリズリーは、私たちの食べ残しを嗅ぎつけて小屋までやってきていたのだ。

「まあ、終わりよければだけどね。今度は、ちゃんと海まで捨てに行こう」

海岸に積み上がった荷物。そのそばでビーバーを待つ私たち。青空が広がり、心地よい風が吹いている。小さく低い「ブーン」という音がする。耳を澄ますと、明らかに音が大きくなり、山の向こうからビーバーが現れた。安心した私はバックパックに手をかける。

「調査はどうだった?」

クマのような操縦士は聞く。

「最高だったよ。いいから、早く出てくれ」

それを聞いた操縦士は、エンジンをかける。水を切って走るビーバー。水を切る音が消えると同時に、ふわりと空中へ飛び立った。アニアクチャック湾を旋回しながら上昇していく。海岸を見下ろすと、10日間お世話になった小屋、そして200メートル離れたところに灰色の点が見える。動いている。目を凝らしてみると、それはもう1頭の灰色の毛並みをしたグリズリーだった。もう1頭も、すぐそばにいたのだ。

ビーバーはどんどん高度を上げていく。アニアクチャック川の河口も見えてきた。

「ヨシ、これだよ。この風景だよ。俺たちが調査した、恐竜時代のアニアクチャックの風景。海に流れ出る河口付近。深々とした緑に覆われ、生命豊かな環境。今あそこにグリズリーが歩いているけど、あのグリズリーを恐竜に置きかえると、ここは恐竜時代の風景そのものだったんだね。追い求めていた恐竜時代は、まさにこのままなんだ」

「そうだね、これだね、トニー」

私は、スイッチの入っていないヘッドフォンのマイクに向かって言った。

(続きは本書でお楽しみください。)