はじめに

二〇一五年に小中学校の「道徳」が教科に格上げされ、教科書も検定教科書が使用されるようになった。あるとき、その小学「道徳」教科書の一部を見る機会があったのだが、意外に日本史上の人物の言行が多く採り上げられていることに驚いた。

はたしてこれらの人物が「道徳」教科書に採り上げる価値のある人物かどうか、さらにいえば、そもそも「道徳」という教科が必要あるのか、という問題はあるのだが、それはひとまず

そこで紹介されている人物は、いずれも質実、家族愛、立身、学究、憂国など、わが国で「道徳」的と考えられている徳目に合致する逸話や発言を(それが事実であったかどうかはともかく)残している者たちである。それに対して、まことに残念ながら、私に

本書で扱う日本の「中世」とよばれる時代は、一般的には平安時代後期(院政期、十一世紀後半)から始まって、鎌倉・南北朝・室町時代を経て、戦国時代の終わり(十六世紀中頃)まで、をさす。それぞれ、平清盛の政権や鎌倉幕府、室町幕府、戦国大名など、武士権力が大きな力をもった時代である。だから、この時期を「武士の時代」とイメージする人も多いだろう。しかし、現実には、この時期には武士だけではなく、天皇や公家、僧侶や神職たちも同じく支配階層として君臨していた。

東国に鎌倉幕府がある一方で、西国には天皇を戴く公家政権が存在し、地方社会は彼らが支配する荘園によって分節化されていた。また、中世の終わりには、各地に戦国大名が割拠して、それぞれの支配地域を独立国として支配していたことは、ご承知のとおりである。そのうえ、庶民たちは「村」や「町」を拠点にして、独自の活動を展開していた。そこでは幕府法、公家法、本所法(荘園内の法)、村法など、独自の法秩序があり、幕府法が村法より優位ということは必ずしもなく、それぞれ等価に併存していた。それを考えるなら、中世は、日本の歴史のなかでも前後に類がないほど“分権”や“分散”が進行したアナーキー(無秩序)な時代だったといえるだろう。

さらにいえば、彼らは、自分の利害を守るために「自力」で暴力を行使することを、必ずしも“悪”とは考えていなかった。やられたらやり返す。場合によっては、やられてなくてもやり返す。しかも、そうした衝動の発露を美徳とするようなメンタリティーを、彼らは持ち合わせていた。それは武士だけに限ったものではなく、僧侶や農民にまで通底するものであって、彼らは常日頃から刀を身に帯びて、往来を

そんなアナーキーでハードボイルドな価値観をもった人びとが、現代の「道徳」教科書に載せられるわけがない! 「

リーダーの主導のもと社会が統御されることもなく、異質で多様な価値観が拮抗して、先行きが見えない物騒な時代――。しかし、それは考えようによっては、特定の「主役」や、予定調和の「筋書き」や、お説教じみた「教訓」のない、躍動的な群像劇の時代ともいえる。また、彼らがまったく非常識で、非道徳的だったかといえば、そんなことはない。彼らには彼らなりの「常識」や、彼らなりの「道徳」があって、みなそれに従って行動していた。現代に生きる私たちの「常識」や「道徳」と、彼らの信じるそれが異なるだけであって、実は両者のあいだには優劣はないのだ。それどころか、ときには彼らの側の「常識」や「道徳」のほうが、私たちが奉ずるそれよりも優れていることすらある。中世を生きた人びとの最大の魅力は、同じ日本列島に住みながら彼らが私たちの「常識」や「道徳」から最も遠いところにいる存在であるという点にあり、彼らの社会を学ぶ面白さは、そんな私たちが安住している価値観を揺るがす破壊力にあるといえるだろう。

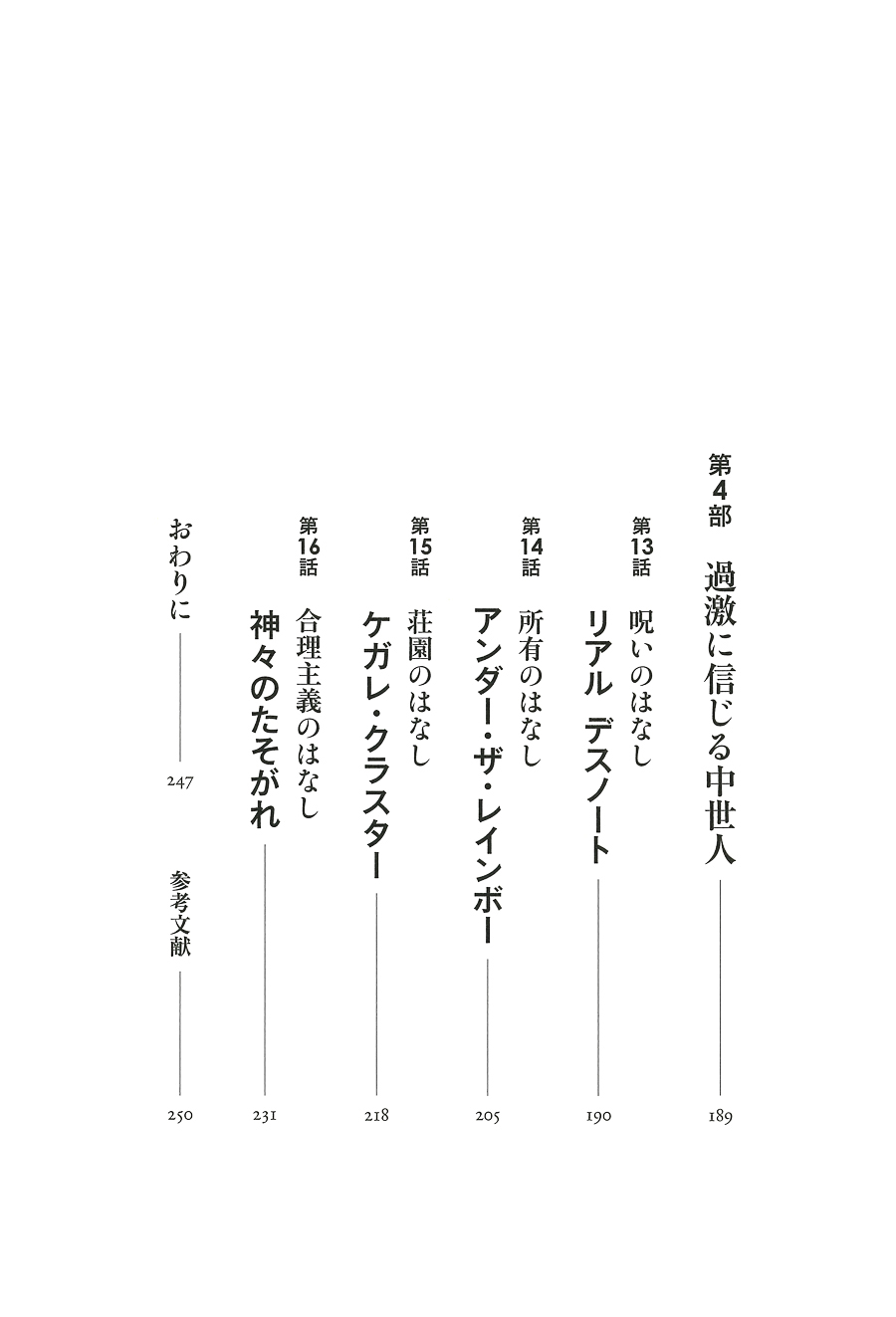

以下、本書では、日本中世の特徴を物語る一六のテーマを、それぞれ「自力救済」「多元性」「人びとのきずな」「信仰」を主題とする四部に構成してお話ししていきたい。内容は、私が日々の生活で感じた現代と中世との相違や、出会った中世史料の詳細を紹介したエッセイなので、どこから読んでもらっても構わない。これ一冊で日本中世社会の概略が理解できるよう、扱う話題はなるべく多様なものを取り上げたが、そのために執筆では多くの先学の研究成果に依拠させてもらうことになった。それぞれのテーマを、より詳しく知りたい方は、ぜひ巻末の参考文献をご参照いただきたい。ただ、先学の学説をそのまま紹介するだけでは能がないので、その場合、なるべく先学も触れていない新史料をもとに解説を行うことを心がけた。また、すでに先学によって紹介されている既知の史料を紹介する場合は、その解釈や評価に私なりの多少のアレンジを加えることにも努めた。一般読者にとってはどうでも良いことかも知れないが、私の研究者としての

では、皆さんを戦慄させる中世人の衝撃的な逸話の数々を紹介していこう!

第2話 山賊・海賊のはなし

びわ湖無差別殺傷事件

インドの山賊

いまから三〇年近く前の学生時代、インドに一ヶ月ほど旅をしたことがある。そのとき、ある地方の街まで向かうのに、夕方から翌朝まで、現地の長距離夜行バスに夜通し乗らなければならなくなった。道はほとんど舗装されていないため車内の揺れは尋常ではなく、隣りの男の体臭も強烈で、真っ暗な車内で私はほとんど一睡もできなかった。窓際の席でもなかったから、退屈しのぎに夜空や夜道を眺めることもできない。しかも少し眠りに誘われると、きまって検問所や料金所にバスが停車して、せっかくの眠りが妨げられる。そんなことが深夜に何度も繰り返される。えらいところに来ちまったなぁ、と思いながら、翌朝、バスはどうにか目的の街に到着した。途中で何回か支払った有料道路代は運転手が頭割りに計算して、最後のバスステーションで乗客一人ひとりから追加徴収された。

数日後、再び来た道を同じ長距離バスに乗って帰ることになった。行きの反省から、帰りは朝に出発して夕方に着く昼間の便に乗車することにした。ところが、乗っていて、行きの道とのある違いに気づいた。数日前、あれほどあった検問所や料金所がぜんぜん無い! バスは休憩用のドライブインまで、ほとんどノンストップである。ここは有料道路じゃなかったのか? 不審に思ったので、ドライブインで運転手にかたことの英語で問いかけてみた。すると、返ってきたのは驚愕の答えだった。

「ああ、あれは正規の料金所じゃないよ。山賊が勝手に建てた料金所なんだ。ここらには山賊があちこちにいるんだ。やつらは明るくなると警察の摘発を恐れて、ゲートや守衛小屋を片付けちまうんだ。だから、昼間はカネは取られない」

えぇ〜! あのときの係員は「山賊」だったのか! 「山賊」といえば、私のなかでは髭づらで毛皮のベストを着た荒くれものという「まんが日本昔ばなし」に出てくる、あのイメージだったが、彼らはどうみても「有料道路公団職員」という

「いやいや、決められた料金を支払わないと、やつらは仲間を呼び集めてきて、大勢でバスを襲撃する。殺されたくなかったら、料金はそのつどちゃんと支払わないといけない。そのかわり料金さえ払えば、やつらは夜中でも安全にナワバリのなかを通してくれるんだ」

頭がクラクラしてきた……。山賊は料金所職員であり、料金所職員は山賊でもある。通行料は

ちなみに、辺境ノンフィクション作家の高野秀行さんとの対談で、この話をしたところ、高野さんによれば、世界の辺境地域ではこんなことはいまも決して珍しい話ではないらしい(共著『世界の辺境とハードボイルド室町時代』集英社文庫)。

海賊は日本にもいた

そんな大学生の私が大学院に進学して「日本中世史」を勉強しはじめて、いちばん驚いたのは、このインドで経験したのと同じようなことが中世日本でも起きていたということだった。

室町時代の応永二七年(一四二〇)、日本にやってきた朝鮮国の使節

この土地には東と西に海賊がいる。東から来る船は東の賊一人を同乗させて行けば、西の賊はこれを襲わない。西から来る船は西の賊を一人同乗させて行けば、東の賊はこれを襲わない。

そこで、彼の船を引率していた博多の商人は銭七貫文を東の賊に支払って、東の賊のメンバー一人を船に同乗させて、その地を通行しようとした。七貫文は現在の貨幣価値にすれば、およそ七〇万円ほどであるから、決して安い金額ではない。交渉が成立すると、小舟が近づいてきて、東の賊の一人が彼らの船に乗り込んできた。その海賊は「私が来た以上はもう大丈夫。お役人方はご安心なされよ」と語ったという。

海賊や山賊というのは、いつの時代も、やみくもに掠奪目当ての荒っぽい暴力を振るうばかりの集団ではなかったのだ。だいいち、いつもそんなことをやっていてはビジネスとして効率が悪すぎる。多くの場合、関所のように、彼らのナワバリの通行を許可するかわりに通行料をせしめるというかたちで、金銭を徴収していた。瀬戸内の海賊の場合は、通行証明兼用心棒として海賊を同乗させるというシステムになっていた。これを当時の言葉で「

中世日本には、こんな怪しい関所や慣習があちこちにあった。当時、京都と大坂を結ぶ水運の大動脈だった淀川には三八〇ヶ所もの関所があって、それぞれ通行料を徴収していたといわれている(六一六ヶ所という史料もある)。もちろん地元の連中が勝手に建てたものである。淀川の京都〜大坂間の流路距離はわずか約四〇キロ。単純に計算すれば約一〇〇メートルに一ヶ所の割合で関所があったことになる。「インド人もビックリ」という言葉は、こういうときに使うのが正しいのだろう。ただ、さすがに一〇〇メートルごとに料金を徴収されてはかなわないので、おそらくさきの東の賊と西の賊の話のように、どこかの関所にまとめて通行料を支払えば、その系列の関所はフリーパスというシステムになっていたのだと思われる。

では、彼ら山賊・海賊たちはまったく無法なゴロツキ集団で、なんの根拠も無く他人の財産や命を奪っていたのか、というと、そういうわけでもなかったようだ。彼らが徴収する金品は、その土地の神々への捧げ物としての意味があったと考えられている。その土地を通行する以上は、その土地の神々に一定の金品を奉納するのが当然だというのが、彼らなりの言い分だったらしい。

たとえば、瀬戸内の海賊として最も有名なのが、村上海賊である。彼らは瀬戸内を通行する船に対して、一定の金銭の見返りに

この過所旗の「上」の字については、一般的には「村上」氏の「上」の字と理解されているようだが、「上」の字は動詞で「たてまつる」と読む。また、中世では神への捧げ物のことを「

琵琶湖の「海賊」

当時、数ある海賊集団のなかでも、村上海賊と並んで有名だったのが琵琶湖に面した

それは滋賀県の地図を眺めてもらえれば、すぐわかる。琵琶湖は縦に延びた日本最大の湖で、中世では北陸から京都に向かう物資は、みな琵琶湖上の水運を利用して運搬された。しかし、この琵琶湖は堅田付近で、まるで

堅田自体は小さな町ながら、この立地を活かして、当時「湖九十九浦

大量殺人、そして……

さて、この町に

こともあろうに兵庫は、その彼らの所持金に目をつけ、強盗を思いたったのである。その計画は非常に巧妙かつ残忍なもので、船が堅田を過ぎ、五〜六キロほど南の対岸、烏丸ヶ崎(現在の草津市)に差し掛かったところで、手下の者たちの武装船を送り込み、一気に彼らを皆殺しにするというものだった。

かくして、山伏一行の

人目のない岬の陰にまわりこんだところ、船は突如、不審な海賊船に進路を

最後に船上に残ったのは、出家を予定していた少年と、その後見役の僧侶の二人だけだった。死を覚悟した僧侶は、海賊たちに対して次のような懇願を行った。

「船頭殿に申し上げる。私の命はもはや惜しくはない。そのかわり、ここにいる、まだ一三歳の少年の命だけは助けてほしい……」

これを聞いた船頭は「心得た」とはいったものの、次の瞬間、僧侶も少年も二人ともに殺害してしまう。なんたる非情だろう。現代であれば、琵琶湖周航船の運営会社が組織ぐるみで乗客一六人を船上で皆殺しにして金品を奪ったようなものである。被害者のなかに命乞いまでした未成年の男児も含まれていたとあっては、間違いなくたいへんなニュースになるであろう。山賊・海賊にもそれなりの正当性があり、社会的にもその存在は必要悪として許容されてはいたものの、やはり、ひとつ間違えば、このような悲惨な事件が日常的に起こりうるのが、中世社会の実態だったのだ。しかも、現代のような警察機構もなかった時代、被害者を皆殺しにしてしまえば、事件自体を闇に葬り去ることも可能だった。

しかし、「悪事、千里を走る」とは良くいったもの。皆殺しにしたと思っていた山伏たちのなかに一人だけ、死んだふりをして辛くも窮地を逃れた者がいた。彼は現場から逃げ出し、必死で二〜三キロ南の

事態の推移に

「他人の身代わり、ましてわが子の身代わりに、わし一人が腹を切って、その首が京都に上ることになれば、堅田に災いが降りかかることもあるまい……」

そういって弾正は堅田に急いで戻ると、自分の屋敷に戸板や畳を用意して、冷静な様子で切腹を行い、みずから命を絶った。彼の首はすぐに京都に届けられ、これにより聖護院の怒りは

しかし、自分の浅はかな行いによって父の命が失われたことを知った当の兵庫の衝撃は大きかった。世の無常を思い知った彼は、そのまま俗世を捨てて、遍歴の旅に出てしまう。そして近江の

「日本版梁山泊」を束ねた浄土真宗

以上は、堅田の本福寺(浄土真宗本願寺派)に伝わる戦国時代の記録『本福寺

そもそも何の罪もない旅人を一六人も殺害しておいて何とも思わなかったのに、たった一人の身内の死によって世をはかなむとは、最後まで兵庫は自分勝手が過ぎるだろう。しかも、仏道への帰依の根本的な動機も、罪のない人々の命を奪ったことへの反省ではなく、父を死なせてしまったことへの後悔、もしくは自身の後生への不安があったようにしか思えない。要するに、最後まで彼に海賊行為への反省はうかがえないのである。しかし、それは彼ひとりの独善的な思考でもなかったようだ。その証拠に、この話を記録した本福寺の僧侶も、これを心温まるイイ話として紹介しており、そこに作者の

思うに、当時の人々にとって、人間の生命というのは、つねに等価とは限らなかったのだろう。生活空間の外部からやってきて通り過ぎていくだけの山伏や旅人のような人たちは匿名的な存在であり、通り過ぎれば、二度と生涯、出会う可能性もなかった。彼らがそのさきどうなろうが、知ったことではない。これに対して近隣住人や家族との間には、いまの私たち以上に濃密な関係が築かれていた。いざというとき、いちばん頼りになるのは同じ村や町の近隣住人や家族であって、彼らはつねに村や町あっての私、家あっての私だった。当然、彼らにとって、外来の旅人と内輪の知人では、その命の価値はおのずから異なるものとなった。旅人を何人殺しても悪びれるところのなかった兵庫が、たった一人の身内を失っただけで自我の不安に

とはいえ、私たちもそんな彼らの人間観を野蛮なものと軽蔑することは許されないだろう。海外の見知らぬ国で大規模なテロや事故が起きた際、決まって「この事件での日本人の犠牲者は確認されませんでした」などと

なお、この事件を起こした兵庫が、最後に心の拠り所にした浄土真宗は、鎌倉時代に

しかし、一方でそこに身を投じていった人々は、兵庫のような殺人をものともしない真の「悪人」で、しかも水運業に

第7話 人身売買のはなし

餓身を助からんがため……

能「自然居士」

ある日、京都東山の

じつは彼女は、自分の身を人買い商人に売って、それで得た代金で小袖を買い、両親のための読経を依頼しにきたのだった。両親の供養のために我が身を犠牲にするとは、あまりにも切ない。この日がイベント最終日だったことを考えると、ここ数日の彼女の時間は、小袖を買うために方々に頭を下げてまわる金策に費やされたのか。あるいは、数日間の

そんな彼女のお布施がわりの小袖を受取った自然居士は、一瞬でその深い事情を察知する。「これは少女がわが身を売って手に入れたものにちがいない」。しかし、彼にはどうしてやることもできない。小袖に添えられた手紙には、「こんなつらく恨めしい世など早く離れて、亡き父母とともに極楽の同じ蓮の花のなかに生まれ変われたら……」との哀切な思いも記されていた。

と、そこへ非情な二人の人買い商人が少女を捜しに現れる。少女はわが身を売った後、少しの時間が欲しいといって、雲居寺の説法会に出向いたのだった。しかし、彼らはそのまま彼女に逃げられてはかなわないと、しびれを切らして連れ戻しにきたのである。少女を見つけた人買いたちは、説法も聴かせず、そのまま無理やり彼女を引っ立てる。それを見ていた自然居士は、まわりが止めるのも聞かず、説法を中断して、そのまま小袖を手に彼らのあとを追って飛び出していく。

ところ変わって、琵琶湖のほとりの大津(現在の滋賀県大津市)。人買いたちは少女を

「返してやりたくても、そうはいかない。オレたちのなかには『

これに対して自然居士も「それならば、私たちのなかにも『大法』がある。『こうして身を滅ぼそうという者を見かけたら、それを救出しなければ、ふたたび寺には帰らぬ』という『法』だ」と、反論する。腕っぷしが自慢の人買いたちは一歩も引かず、逆に自然居士は命も危ぶまれる状況に陥る。かくして、「そなたの法をも破り申すまじ、またこなたの法をも破られ申し候ふまじ(そちらの法も破るわけにはいかない。また、こちらの法も破るわけにはいかない)」。両者はにらみ合いの形勢となる。

中世の日本社会は、朝廷や幕府などの定める「大法」とはべつに、様々な社会集団に独自の「大法」があって、それが

能「自然居士」は、その後、人買いたちの求めるままに自然居士が即興でみごとな舞をまってみせて、彼らを感嘆させ、少女の解放に成功するというハッピーエンドで終わる。しかし、これはあくまでフィクション。現実の人身売買の現場では、そうはうまくいかなかっただろう。まして人買いたちの行為は、「大法」によって守られていたのである。今日は、そんな人身売買という中世日本のダークサイドの実態と、それを成り立たせていた社会の実像を考えてみよう。

東国はフロンティア

室町時代の文芸作品で人身売買を主題にしたものは、他にも意外に多い。なかでも有名なのは、能「

この作品の場合は、「自然居士」と違って、みずからの意志で身売りするのではなく、人買い商人に騙されて売られてしまったケースであるが、似たような能は「

「自然居士」でも「隅田川」でも、売られた先で彼らを待ち受ける運命は詳しく描かれていないが、当時、売られた男女は「

鎌倉後期、

また、同じく鎌倉後期、安芸国の

こうした富豪による大土地経営が大規模に展開されたのが、とくに東北地方だった。当時、畿内や西日本は政治・経済の中心地であったということもあり、田畑の開発は限界近くまで進み、飽和状態に近かったが、東北地方はいまだ未開の荒野が広がるフロンティアだったのである。そこにはまだ土地は無限にあり、労働力を投下すればするだけ、富を生み出す余地があった。当然ながら、東北地方での労働力需要は高かった。

さきの「自然居士」で、少女を売り飛ばそうとした人買いたちが大津から琵琶湖を渡ろうとしたことを思い出してほしい。彼らは少女を最終的には陸奥国へ売り飛ばそうとしていたのである。また「隅田川」でも、かどわかされた梅若丸はやはり都から武蔵国へと連れられていった。その他、「桜川」の桜子は、生国の

そのためか、陸奥国の戦国大名

飢饉は法を超える

それにしても、人間をまるでモノのように売買する「人身売買」などと聞くと、現代に生きる私たちは、まったくおぞましい忌むべき話にしか感じられない。ところが、話はそう簡単に善/悪で割り切れるものではなかった。

延応元年(一二三九)四月、鎌倉幕府は次のような法令を出している(現代語訳)。

一、

寛喜の大飢饉とは、日本中世を襲った飢饉のなかでも最大級のもので、当時「全人口の三分の一が死に絶えた」(『立川寺年代記』)といわれたほどの大災害である。わが国では古代以来、原則的に人身売買は国禁とされていたが、このとき鎌倉幕府は時限的に超法規措置として、人身売買を認可したのである。その理由は、餓死に瀕した者を養育した主人の功績を評価して、とのことだった。

もちろん、それは表向きの理由で、実質はこの機会に貧乏人の足元を見て下人を買いあさり、経営を拡大しようとする富豪たちの利益を幕府が保護しようとした、と考えることもできる。しかし、幕府法以外でも、飢饉における人身売買は特例である、という意識は思いのほか社会に浸透していたようだ。次に紹介するのは、この頃に父母がわが子を他人に売却したり、質入れした人身売買文書のなかの一節を現代語訳したものである。

*「去る寛喜の大飢饉のとき、父も息子二人も餓死寸前であった。このまま父子ともに餓死してしまっては意味がない」(一三歳と八歳、代四〇〇文と一一〇文、一二三六年、『嘉禄三年大饗次第紙背文書』)

*「この子は飢餓で死にそうです。身命を助けがたいので、右のとおり売却します。……こうして餓身を助けるためですから、この子も助かり、わが身もともに助けられ……」(八歳、代五〇〇文、一三三〇年、『仁尾賀茂神社文書』)

*「今年は飢饉で、このままではわが身も子供も飢え死にしてしまうので、子供をご家中に置かせてもらいます」(九歳、代二〇〇文、一三三八年、『池端文書』)

これは現代まで残された人身売買文書の一部に過ぎないが、いずれも飢饉でやむを得ずわが子を売却するのだ、という親の心情が切々と

しかし、それでも飢饉時の人身売買は幕府も黙認せざるを得なかった。理由は、これらの文書に綴られているとおり、「

こうした当時の人々の意識に押されて、鎌倉幕府も飢饉下の人身売買には目をつぶらなければならなかったし、本来違法である人身売買でも、その売買契約書に「飢饉下である」旨が記載されていれば、合法扱いとされたのである(さきに挙げた人身売買文書の一節も肉親の情愛が

人買いの「正義」

さて、そう考えると、冒頭で紹介した「自然居士」で、人買い商人たちが主張した「人を買い取ったら、ふたたび返さない」という「大法」も、あながち不当な言い分とはいえなそうである。さきの延応元年の鎌倉幕府法の前段では、飢饉下では特例として人身売買を公認したと述べていたが、その後段では、「しかし、その後になって、身売りした者を飢饉のときの安い物価で買い戻そうというのは、虫の良すぎる話である」という文章が続いている。これは、人買いたちのいう「人を買い取ったら、ふたたび返さない」という主張によく似ている。

日本を揺るがした未曾有の大飢饉が収束して八年、当時、破格の値段でわが子を手放した親たちが自身の生活を立て直し、あのときに手放したわが子を買い戻そうという動きが全国で現れていた。しかし、問題なのは、その際の値段交渉である。飢饉下では貧乏人の足元をみて二束三文に買い叩いておきながら、飢饉が収まったら、常識的な相場でないと返さないなんて、あまりに

だとすれば、もし飢饉収束後に飢饉当時と同価格での買い戻しが認められてしまったら、下人を購入した主人たちは、将来への投資として彼らを養育しておきながら、その投資をまったく回収できないことになってしまう。これでは、バカをみるのはタダ飯を食わせた主人たちである。不景気のときは平身低頭して身売りしておきながら、景気が良くなったら恩を忘れて、現在の物価を無視して買い戻そうとするなんて、ありえない。これは、主人たちの側の当然の言い分だろう。鎌倉幕府法で飢饉当時の価格での買い戻しを禁じているのも、それなりに意味のあることだったのである。

現存する人身売買文書のなかには、「飢饉のため当時(=現在)の二〇〇文は、日頃の二貫文にも当たり候」という一文を書き加えているものもある(『池端文書』)。これも、後日、購入価格が不当であるというクレームをつけさせないために、購入者側の要望で加えられた一文なのだろう。おそらく「自然居士」の人買い商人たちが「人を買い取ったら、ふたたび返さない」というのも、購入時の相場と買い戻し時の相場の激変があることを見越して、そうしたトラブルを未然に防ぐために生み出した法慣習と見るべきだろう。「正義」の反対は「悪」ではない。「正義」の反対には「もう一つの正義」が存在していたのである。

悲劇の誕生

東京都墨田区の隅田川沿いの公園に、

室町時代は飢饉や戦乱で人身売買がさらに盛んに行われた時代だが、唯一の救いは、そうしたなかで、「自然居士」や「隅田川」など人身売買を「悲劇」とする文芸が多数生まれたという点だろう。一方では鎌倉時代以来の「餓身を助からんがため」人身売買を許容する風潮も根強くあったが、時代はしだいに人身売買を「悲劇」として語るようになり、人々に「人身売買は克服すべき

天正一八年(一五九〇)四月、小田原北条氏を滅ぼし天下統一を果たした豊臣秀吉は、関東の大名たちに宛てて人身売買の全面禁止を命じている。とくに東国は、人身売買が野放しの土地柄だった。「東国の習いとして女・子供を捕えて売買する者たちは、後日でも発覚次第、成敗を加える」(真田昌幸宛て朱印状)。中世から近世へ、時代は人身売買を必要悪として黙認する社会から、それを憎むべき悪弊とする社会へと変化していったのである。

しかし、残念ながら現代の日本社会においても、「奴隷」は存在している。借金で縛られ、あるいは口ぐるまに乗せられ、体罰や脅しによって自由を奪われ、売春や不当な低賃金長時間労働を強いられる人々は、明確に「奴隷」と定義される。国際NGOのウォーク・フリー・ファンデーションによれば、その数はわが国だけで三万七〇〇〇人にものぼるという(二〇一八年現在「世界奴隷指標」)。人間を隷属させることを「悲劇」とする発想を中世日本人は獲得したものの、いまだそれを完全に克服した社会は訪れていないのである。まだ私たちは長い歴史の発展途上にいる。この事実のもつ意味は、重い。

第9話 婚姻のはなし

ゲス不倫の対処法

女たちの復讐

「みなさんは“うわなり打ち”って聞いたことありますか?」

この問いかけで始まる授業を、私はもう何年繰り返しただろう。大学の教壇に立ってかれこれ一〇年以上になるが、毎年、大教室の講義で話題にすると妙に盛り上がるのが、このネタである。漢字で「後妻打ち」と書いて、「うわなりうち」と読む。その内容を簡単に説明すれば、こういうことになる。

妻のある男性が別の女性に浮気をする。というのは、好ましいことではないにせよ、現代でも時おり耳にする話である。しかし、これが「浮気」ではなく「本気」になってしまったとき、悲劇は起こる。夫が現在の妻を捨てて、べつの新しい女性のもとに走る。そんな信じがたい事実に直面したとき、現代の女性たちならどうするだろうか? ただ悲嘆に暮れて泣き明かす? 証拠を

これが平安中期から江戸前期にかけてわが国に実在した、うわなり打ちという恐るべき慣習である。夫に捨てられた前妻(古語で「こなみ」という)が仲間を募って後妻(古語で「うわなり」という)を襲撃するから、その名のとおり、うわなり打ち。今日は、そんなうわなり打ちの習俗を題材にして、日本史上の女性の地位と婚姻制度の関係について考えてみたい。

ハレンチ代官の罪状

その凄惨な事件は、室町時代の中頃の

代官の名前は、

この手の告発状の常として、書かれていることのすべてが真実とは限らない。とくに告発状の最後で守護細川氏による荘園侵犯の危険が述べられているくだりは、光心の存在が自分たち百姓だけでなく、それを放置すれば荘園領主にとっても害悪になりうるということを

嫉妬に狂う未亡人

さて、この告発状のなかでも、とくに目を引くのが、禅僧にあるまじき光心の

しかも、彼は長脇殿の未亡人のもとにお忍びで通う、その往復の道筋で、カワウソを見つけては斬り殺し、代官所でその肉を食べるのが日課だった。現在、ニホンカワウソは絶滅したとされているが、当時は岡山県あたりにも普通に生息していたのである。彼はよほどのカワウソ好きだったらしく、食べきれない分の肉は

そのうえ彼は、この長脇殿の未亡人を

しかし、悪事も長くは続かない。このことが、たまたま内縁の妻である長脇殿の未亡人の耳にも届いてしまったのである。百姓の女性に浮気をするというだけでも許しがたいのに、自分よりも遥かに身分の低い下女と通じているということに、彼女のプライドはズタズタに傷ついた。嫉妬の念に駆られた彼女は、ついに長脇家の

ちなみに、百姓たちの告発をうけたセクハラ代官光心は、東福寺によって、この年をもって代官契約を打ち切られ、クビになっている。当然といえば当然の話で、彼の

“女傑”北条政子

うわなり打ちを行った人物として、おそらく史上最も有名なのは、北条政子(一一五七〜一二二五)だろう。源頼朝(一一四七〜九九)の“

まだ頼朝が平家を滅ぼす以前の話。頼朝と政子は親の反対を押し切って駆け落ちのすえゴールインしたとされる相思相愛の夫婦だったのだが、ただひとつ、頼朝には浮気性の悪癖があった。頼朝は政子という妻がいながら、かねて

ところが、この浮気の事実が出産を終えた政子の耳に入ってしまったから、大変である。怒った政子は、寿永元年(一一八二)一一月、

この事件を聞いて顔面

「政子を大事にするのは大変けっこうなことだ。ただ、政子の命令に従うにしても、こういう場合は、どうして内々に私に教えてくれなかったんだ!」

要するに、頼朝も政子の命令に従ったこと自体は責められないのである。いいたいことがあるなら政子に直接いえば良いものを、それがいえないから実行犯である牧に怒りをぶつけているわけである。頼朝、男として、かなりカッコ悪い。

ちなみに頼朝は、このあと文治二年(一一八六)、政子の次女出産のときにも

さて、この逸話、北条政子の“男まさり”を語るエピソードとして歴史ファンのあいだには有名なもので、過去に大河ドラマなどでも、何度か映像化されている。ただ、そこでのこの

しかし、さきの室町時代の上原郷の逸話を思い出してもらえばわかるように、ここでの政子の行為は明らかにうわなり打ちである(頼朝は亀の前に乗り換えたわけではないので、その点は厳密にはやや変則例ではある)。夫を奪った女性に対して復讐を行うことは、なにも政子に限らず、中世の女性には当たり前に許されている行為だった。だから、この逸話を政子の“男まさり”を物語るための材料として使うとしたら、それは不正確で、それをいうなら、政子に限らず、中世の女性はみんな“男まさり”なのである。

女の敵は女?

以上、「控えめでお淑やかな日本女性」という伝統的なイメージを

男に浮気された上原郷の未亡人も、北条政子も、怒りの矛先が何か間違ってはいないだろうか? 彼女たちの怒りは、本来ならば浮気相手の下女や亀の前ではなく、すべての原因をつくった色情狂のハレンチ代官や、妻の眼を盗んでセコイ浮気を繰り返す頼朝に向けられて然るべきである。なのに、なぜうわなり打ちは浮気夫本人ではなく、浮気相手の女性をターゲットにしてしまうのだろうか?

私の授業では毎時間、学生にリアクションペーパーを配って、その時間の感想や質問を求めているのだが、そんな疑問を授業で学生たちに投げかけると、男女を問わず、いろんなコメントが返ってきて、こちらも勉強になる。以下は、その一例である。

「いちど好きになった人は、その人がどんなに悪くても憎めないと思います。(1年女)」

——なにか哀しい実体験を踏まえているのだろうか……?

「高校でクラス公認のカップルが破局したとき、クラス中の女子が彼氏の新しい彼女の陰口をいうのをみた。女とは、そういうものだと思う。(1年男)」

——キミの女性観の歪みが心配です……。

「男性は浮気をされるとパートナーを恨み、女性は浮気されると浮気相手を恨むと、脳科学の本に書いてありました。(2年男)」

——それ、ホントか?

もちろん全員ではないが、男女を問わず、浮気相手に怒りが向かうのを自然と考えている大学生がいるのが、私としては衝撃だった。なかには怪しげな「脳科学」の成果を信用して、それを生得的な女性の本能であるかのように理解している子までいるのは、少々心配である。しかし、このうわなり打ちの歪みは、どうも、それが成立した時代と、大きく関係しているらしい。私も歴史学者だ。この問題をあくまで歴史的に分析しよう。

現在、確認される限り、うわなり打ちの最古の史料は、平安時代の中頃のものである。寛弘七年(一〇一〇)二月、摂関政治の全盛期を築いた藤原道長(九六六〜一〇二七)の侍女が、自分の夫の愛人の屋敷を三〇人ばかりの下女とともに破壊している(『権記』)。この侍女は、翌々年二月にも別の女の家を襲撃しており、そのときの事件は道長自身の日記にも、ちゃんと「

女性史・家族史の研究成果によれば、この一〇〜一一世紀という時期は、ちょうど貴族層を中心に婚姻形態が確立してきて「一夫一妻制」が出来上がってくる時代とされている。俗に前近代の日本社会は「一夫多妻制」だといわれるが、厳密にいうと、それは正しくない。戦国時代や江戸時代の権力者が正妻以外の女性と関係をもつことを許されていたのは事実であるが、それは決して「妻」ではないのだ。あくまで正式の「妻」は一人であって、それ以外の女性は「

しかし、それは必ずしも女性の幸せにはつながらなかった。当時は「一夫一妻制」といいながら、実態は、男性にだけ不特定の女性との非公式な性交渉をもつことが許される「一夫一妻多

うわなり打ちの習俗は、この時期に一夫一妻制(実態は一夫一妻多妾制)が成立したのと軌を一にした現象だったのである。だから、うわなり打ちは必ずしも当時の女性の「強さ」の表われではなく、むしろ大局的には「弱い立場」の表われと見るべきなのかも知れない。彼女たちの嫉妬や怒りの方向性は歴史的に形成されたものであって、同性に嫉妬するのが女性の脳の構造に由来するなどというエセ科学の説明は、まったくナンセンスな話なのである。

復讐から儀礼へ

うわなり打ちは、その後、江戸時代にも受け継がれていく。

ただ、享保年間(一七一六〜三六)に書かれた『

いかがだろうか。一〇〇人近い女性が怒りにまかせて家財道具を破壊する光景を想像すると凄まじいものがあるが、中世のうわなり打ちと比べると、やや牧歌的な印象がぬぐえないのではないだろうか。鎌倉〜室町のうわなり打ちは相手の命までが狙われたが、ここでは刃物は自主規制されており、事前通告や和解のルールも整っていて、さながらゲームのような趣きである。授業を聴いた女子学生のなかには、「これなら私も参加してみたい」という子までいたぐらいである。ターゲットが台所というのも、当時、台所が“女の城”と考えられていたことを思えば、そこを破壊することは物質的な破壊を目的にしたというよりも、象徴的な儀礼としての意味合いのほうが強そうな気がする。うわなり打ちは、江戸時代に入って〈復讐〉から〈儀礼〉へと姿を変えてしまったのである。

しかし、この時期、べつに江戸幕府から「うわなり打ち禁止令」なる法令が出された形跡はない。むしろ当事者たちのあいだで、憎悪の感情に任せた復讐を自主規制する動きが現れてきた結果、うわなり打ちはその姿を変えたと見るべきだろう。中世から近世へ、時代は〈復讐〉や〈暴力〉をネガティブなものとする方向へと確実に変化しており、それにともなって、うわなり打ちも姿を変えていったのである。

この逸話を載せる『八十翁疇昔話』も、すでにこの話を「百二三十年以前」の話として紹介しており、同時代である享保期にはすでにうわなり打ちは行われないものとなっていた。一夫一妻多妾制の弊害はなんら克服されてはいなかったものの、その怒りを同性に暴力で向けるような行為は、もはや時代遅れのものになっていたのである。

そういえば、いまでも思い出す教室の光景がある。「考えてみれば、浮気をしたパートナーに怒りをぶつけず、浮気相手の女を恨むのって、筋違いだと思いませんか? 本来、悪いのは浮気した男のはずですよねえ。みなさん、どう思います?」。大学の教員になった初めての年、私が教室でうわなり打ちについての問いを投げかけたとき、前のほうの席でひたすら首を横に振っていた女の子がいた。「え? そこのキミ、納得できない? やっぱり悪いのは奪った女のほう?」。そう尋ねたら、その子は険しい顔で、ただ強くうなずいたのだった。「……(冷汗)」。たぶん彼氏と、いろいろあったんだろうな……。

あの場で、教員としてうまい返しができなかったのが、いまでも少し悔やまれる。大学教員は古文書が読めるだけではダメなのだ。それ以来、女性の嫉妬をどう学問的に説明するか、試行錯誤の講義を重ねた。あれから一〇年、教員として多少の実力もついた。いまならあの女子学生にも、もう少しマシな返答ができるかも知れない。

第13話 呪いのはなし

リアル デスノート

ワラ人形、あります

最近のネット通販の便利さには、つくづく感心させられる。欲しいんだけど、どこの店に買いに行ったらいいのかわからない。自分で作ることもできるんだけど、時間もないし、すぐに手に入れたい。そんな誰にでも良くある悩みが立ちどころに解決する。

先日も、ネット通販のアマゾンで「ワラ人形」を売っていることを発見した。「本、ファッション、家電から食品まで」と

長年、人生を歩んでくると、きれいごとばかりでは済まなくなる。ときには「あいつさえいなくなればいいのに……」、「あいつが死んでくれればいいのに……」というどす黒い願望を抱くこともあるだろう。いや、むしろ、そうした思いを抱いたことが一度もない聖人君子のほうが、世間的には稀なのではないだろうか。とはいえ、まさかそれを実行に移すわけにもいかない。だから、そうした暗い思いをうけとめて、ネット上では、今日もワラ人形が売られ続けている。

ちなみに現在の日本の法律では、ワラ人形を使用して、憎い相手を死に追いやっても、決して殺人罪には問われない。相手の死と

ただし、くれぐれも五寸釘を刺したワラ人形を相手の家の玄関先に

ともあれ、現代社会においては“呪い”と“殺人”のあいだには“科学”という大きな壁が立ちはだかり、その隔たりは決して小さくない。いま挙げた諸注意さえ守れば、呪詛自体が罪に問われることはないし、そもそも呪詛したところで、その効果があるかどうかは保証の限りではない。ところが、五〇〇年前の社会において、呪いはきわめて効果あるもの、と考えられていた。

今日は、そんな「呪い」をめぐるお話。

室町の最終兵器

京都の南の郊外にある醍醐寺は、平安時代に

その醍醐寺で、応仁の乱の真っただ中の文明元年(一四六九)一〇月に事件は起きた。

その頃、醍醐寺の周辺はまだ田畑に囲まれ、多くの村人たちがそこを耕作して、収穫の一部を醍醐寺に年貢として納めていた。醍醐寺は、その門前の集落のことを「

「半済」とは、荘園領主への年貢の納入を半分だけにすること。残りの半分は、その土地を実効支配している者の手に委ねられた。有名なのは、高校の日本史教科書にも載っている、室町幕府が出した「半済令」だろう。室町幕府は南北朝の内戦中に味方の武士を増やすため、幕府側についた者には土地の年貢の半分をあたえるという出血大サービスの超法規措置を命じたのである。この半済令というお墨付きを利用して、各地の武士が力をつけ、かわりに収入の半分を失った寺社や公家が

しかし、今回は武士ではなく村人たちが「半済」を主張しはじめたのである。しかも、べつにこのときは室町幕府から半済令が出された形跡はない。「半済」というと聞こえはいいが、彼らは内戦下の混乱を利用して、事実上の年貢半減要求を醍醐寺に突きつけたのである。しかも、彼らはこの要求を貫徹するため実力行使に出て、寺に対して様々な「

お坊さんやお公家さんというと、質実剛健なサムライたちとちがって軟弱で、こんな事態が起きたら、オロオロするばかりで、てんで頼りにならない、というイメージが読者の方々にはあるかも知れない。しかし、このときの醍醐寺はビックリするほど毅然としている。

まず醍醐寺の僧侶たちは、この事態を放置すれば「一寺の滅亡」であると一歩も引かず、全山あげて村人たちに対する徹底弾圧に乗り出した。そのときの様子は、みな僧侶であるにもかかわらず「

やがて

時は、文明元年一〇月一〇日。僧侶たちは

やがて、その効果はてきめんとなって表れた。まず首謀者であった村人数人はすぐに捕らえられ、寺の僧侶たちによって

その後、他の「御境内」の村人たちにも「病死」、「病悩」(重病)、「餓死」、「

一つの村を、老若男女・牛馬

そんなバカな話があるか。と思われるだろうが、これは真実なのである。いや、少なくとも、当時の人々はこれを「真実」と考えた。こともあろうに醍醐天皇も祈願所とした霊験あらたかな大寺院に刃を向けた愚かな村人どもは、当然の報いとして、一村滅亡の災厄に見舞われることになったのである。その後、仏罰の

「これは本尊の威力であり、すべては皆の

一連の出来事を書き残した醍醐寺の僧侶は、右のような誇らしげな言葉でその文書を結んでいる(「三宝院文書」、『大日本史料』八編三巻所収)。

名前を書いたら、その人が死亡

本来なら人を救済するべき僧侶が、その死を念じて呪詛を行う。しかも、その効果が表れるや、得意満面。宗教者にあるまじき所業というほかないが、これは醍醐寺に限ったことではない。大和国一国を支配した奈良の巨大寺院、興福寺では、それがさらに頻繁に行われていた。

文明一八年(一四八六)三月、仲川荘(現在の奈良市)という荘園の年貢を、地元の武士である

そこで興福寺の僧侶たちは「

神敵・寺敵の輩

山田太郎次郎綱近

文亀二年戌壬十二月二十三日

罪状と名前と日付という、きわめてシンプルな記載だが、この紙片を包み紙にくるんで、表に「執金剛神/

このときも「箸尾為国」の名前は、興福寺の五社七堂に籠められ、寺僧たちは南円堂に群集して、大勢で読経して彼を呪った。しかし、この時点では、彼はまったく悪びれた様子は見せず、むしろ居直って寺の悪口まで吐く始末だった。

すると、どうだろう。翌四月になって、箸尾の支配する村で「悪病」が流行し、一三〇人もの人々が続々と死んでいったのである。そのうえ、箸尾の手下だった村の代官も、妻女とともに病に伏せってしまったという。箸尾自身は死ななかったようだが、ここでも「名を籠める」ことの効果は疑いなかった。

「名前を書いたら、その人が死ぬ」といえば、私などはどうしても人気マンガ『

しかし驚くなかれ、すでに述べたとおり、室町時代に「デスノート」は実在していたのである。死因や死亡時期は特定できないものの、複雑なルールや変な副作用もないので、ある意味で「名を籠める」のほうがシンプルで効率的ですらある。

この他にも、同時代に「名を籠める」制裁は、興福寺を

くだって天正六年(一五七八)八月には、やはり興福寺への「悪逆」の罪で一人の男に「名を籠める」措置がとられた。男には息子が二人あったが、やがて一人は「

こんなわけなので、領民の側も、この「名を籠める」制裁を心底恐れていたようである。大和国

また、さきに紹介した平清水三川は、その死後、名が籠められたことが寺僧たちにも忘れ去られ、気の毒にもそのままになってしまっていた。すると、彼の死から四年後の延徳元年(一四八九)六月、彼の息子がにわかに大病を

このように、「名を籠める」習俗は、寺僧たちはもちろん、領民たちにまでその効果が強く信じられ、宗教的制裁としての

鎌倉〜室町時代というと、鎌倉幕府や室町幕府に集った武士たちが“歴史の主役”で、坊主や神主は“前時代の生き残り”、あるいは武士に比べて“無力な存在”というイメージをもつ人がいるかも知れない。たしかに武士たちがもった“武力”を侮ることはできないが、当時においては僧侶や神官たちがもっていた“呪力”というのも、場合によっては物理的な暴力よりも当時の人々を震撼させる巨大な力であったのだ。

とくに「来世」の存在を信じ、「現世」は「来世」に至るためのステップに過ぎないという価値観をもっていた当時の人々にとってみれば、「現世」での

戦国の梟 雄 、呪詛に敗れる

室町後期に活躍した越前国の大名で、朝倉

そんな目的のためには手段を選ばないマキャベリストの彼は、当然ながら、自身の領内にある寺社や公家の荘園に対しても容赦がなかった。荘園の管理役としての代官職を手に入れると、その権限をテコにして、彼は次々と荘園年貢を横領して、恐れ入る様子もなかった。そのため、当時、孝景の存在は公家や僧侶たちからの

さて、興福寺も越前国内に河口・

寛正五年(一四六四)五月、孝景は興福寺領河口荘のうち、自分の意志に従わない

しびれを切らした興福寺は、ここでついにお得意の“最終兵器”の使用に踏み切る。悪逆無道な孝景の「名を籠める」のである。同年六月二四日、彼の名前を記した紙片は寺内の

さすがの孝景も、これには参ったようである。彼も“中世人”、やはり呪詛は恐ろしい。興福寺で隠然たる力をもっている

八月一〇日、京都の二条家の屋敷に孝景はしおらしく出頭し、経覚はじめ寺僧たちに「今後、興福寺をなおざりにすることはせず、忠節を尽くします」という起請文を提出し、彼らの見ているまえで文書に署判を据え、これまでの不届きの一切を謝罪した。かくして、“最初の戦国大名”とまでいわれた朝倉孝景も、興福寺という中世権力の権威のまえに

「呪詛の時代」の終焉

しかし、である。この一連の出来事を記す経覚の日記などを見てみると、不思議なことに気づく。上杉謙信が「景虎」→「政虎」→「輝虎」→「謙信」と名前を変えたように、この時代の人々が名前を変えるのは珍しいことではない。孝景も、もとは「

ところが、それから一ヶ月余り後の八月一〇日に二条邸に謝罪に現れたとき、経覚の日記のなかで彼の名は「孝景」と記されている。つまり、呪詛をうけた後、この一〜二ヶ月の間に、彼は名前を「教景」から「孝景」に改名してしまったようなのである。あるいは、これは彼なりの「名を籠める」呪詛に対する対抗策だったのではないだろうか?

そもそも、『西遊記』に出てくる、その名を呼ばれて返事をすると吸い込まれてしまう銀角大王が所持する魔法のひょうたん(

では、それを逆手にとって、呪詛された人が改名をしてしまったら、どうなるだろうか。本家の『デスノート』では、そこに名前を書かれたら、絶対に死からは逃れられないという話になっていたが、さすがに対象者が法的に改名してしまった場合のルールは無かったように思う。しかし、その理屈でいけば、彼らも呪詛からは逃れることができるはずなのである。

どうやら朝倉孝景は、現代人が思いもつかない高度な裏技を編み出し、「名を籠める」呪詛を無効化しようとしていたようである。その後の歴史を見てみると、彼は応仁の乱の混乱に乗じて、けっきょくそれまで以上に荘園の侵犯を派手に展開して、ついには興福寺の二つの荘園を「半済」に陥れている。彼は謝罪を完全に

むろん、呪詛を避けるためにわざわざ改名し、律儀にも謝罪の手続きを踏んだことを考えれば、それはそれで彼のなかにも呪詛を恐れる気持ちがあったことは否定できない。その点で、彼のなかには呪詛を不可避なものと恐れる中世以来の価値観と、呪詛すらも合理的に回避しようとする新時代の価値観が同居していたことになる。彼自身が、旧時代と新時代の境界的な存在だったといえるかも知れない。時代は、呪詛を恐れない、呪詛を合理的に回避可能とする人々を、少しずつ生み出していたのである。

さらに、そこから考えを進めるならば、「名を籠める」呪詛は、決して古い時代から連綿と行われ続けたものではないことにも注意をする必要がありそうである。これまで呪詛を中世の宗教権力の特徴であるかのように述べてきたが、じつは領民に対する呪詛の事例はあまり室町時代以前には見られないのである。どうも「名を籠める」をはじめとするエキセントリックな呪詛は、中世も後期に入って、宗教領主の命令に従わない百姓や武士たちが続出するなかで活用されるようになったようである。考えてみれば当たり前のことだが、当時の人々に神罰や仏罰を信じる気持ちがあったならば、そもそも年貢を半減要求したり、横領したりすることはなかったはずである。

だから、「名を籠める」という行為は、当時の人々が迷信に縛られていた証しというよりも、むしろ人々の心のなかから信仰心が希薄化していたことの表われとみるべきかも知れない。支配を継続するために