はじめに

初めて我が子と対面した時、全く人間に見えなくて、愕然とした。

「可愛い男の子ですよー」

助産師さんがにっこり笑う。股間には確かにそれらしきものがついているが、可愛いとか可愛くないとかそういう次元ではない。

「やあ、君だったのかあ。ずっとお腹を蹴ってたのは」

さっきまでいきんでいた妻は、額から汗を滴らせながら微笑み、平然と話しかけている。

ちょっと待ってくれ、僕だけだろうか?

いくら目をこらしても、人間とは思えない。色は赤紫、痩せこけて、ちっぽけで、かすれた鳴き声を発し、ふにょふにょと頼りなく動いている。一体こやつは、何なのだ。

とりあえず「小さな生命体」とでも呼ぶしかない。

「本当に人間になるんだろうか」

ベビーベッドに横たわっている小さな生命体を見つめて呟くと、僕の母親は「何言ってんの、あんたも最初はそうだったわよ」と呆れた顔をした。

信じられぬ。

小さな生命体は、ふだんは何もしない。寝っ転がっているだけだ。覗き込んでみても、目は合わない。どこか遠くをじいっと見ている。

「何を考えてるんだい……」

返答はない。ちょっと口がおちょぼ口になり、すぐ戻った。

小さな生命体は、時々ミルクを飲ませ、おむつを替えてやりさえすれば、それほど不満は言わない。友好的にやっていけそうな気もするが、油断も禁物である。時折、不審げな目つきで僕を見返し、片方の口角だけ微かに上げてへらっと笑うからだ。

「いつ人間になるんだろう」

やはり母親に苦笑される。

「またそんなこと言って。お父さんになったんだから、しっかりしなさい」

そう言われても、僕自身は前と比べて何も変わらないはずだ。僕はお父さんになれているのだろうか。

実感が湧かないのは、妊婦健診の時からである。

お医者さんが、白黒のもやーっとした画面を指さして言う。

「ほら、ここにいますよ」

妻のお腹に、レジのバーコードリーダーのようなものを押し当てながら「うーん、足の長い子ですね」「ちょっと今、あっちを向いちゃってるかな」などと教えてくれる。

言われてみればそうかな、という感じでしかない。

「本当にお腹の中に人間がいるんだろうか」

居間の壁に貼った白黒の写真を見つめて、僕は首を傾げた。

「もう名前決めたんでしょう」

「うん」

ちゃんと考えた。それほど難しい漢字を使わず、読みやすく、かつ珍しすぎないように。画数もしっかり数えた。

でも、まだお腹の中に名前で呼びかける勇気はない。

困っていた僕に、策を授けてくれたのは妻だ。

「こ」

自分の膨らんだ腹を指さして、妻は言った。

「こ?」

僕も同じところを指さして聞く。

「こ。」

妻は頷く。なるほど、「こ」か。それなら呼べそうだ。

「今日、こ、元気?」

「こは、寝てるよ」

「こ、寝てるんだ」

「さっきまでお腹を蹴って、遊んでいたよ」

そういう会話をするようになった。可愛らしくて、ちょっと不思議な感じ。うん、悪くない……そんな毎日にようやく慣れてきた頃、「こ」はお腹の中から出てきてしまった。

小さな生命体は、もう「こ」というほどファンシーな存在ではない。生々しいのだ。きりっとした顔でカニミソみたいなうんちを出すし、ぷくぷく太ってできた二重顎は毎日洗ってやらないと埃が溜まるし、半目を開けて口からは舌を出し、怪しい顔で熟睡していたりする。

親戚も看護師さんも、みんなが小さな生命体を名前で呼んでくれる。役所に出生届を出しに行ったら、窓口の人は「様」までつけてくれた。

でも僕だけがまだ、名前で呼べない。

僕の考えた名前は、人間の名前なのである。この小さくてむちむちした生き物を呼ぶにはそぐわない気がするのだ。

どうしたらいいのだろう。解決してくれたのは、やはり妻だった。

「ただいま。今日は何してたの」

妻は布団にくるまっている。その腹の上で、小さな生命体が無表情で毛布にくるまっている。二人共、こちらを見ている。

「ちんたんと、一緒に過ごしとった。さっきパイあげたとこ」

「……ちんたん?」

「ちんたん」

妻が小さな生命体を指さす。

「全然、名前と違うけれど」

「でも、ちんたんって感じよ」

「ちんたん……」

言われてみれば、確かに。

「ちんたん、おはよう。今朝もオムパンかな」

「あ、もうオムツ替えといたよ。パンパンだった」

「ちんたん、どうして泣いてるの」

「自分のおならにびっくりして泣いてる」

そういう会話をするようになった。

友達が子供を「まあくん」とか「みいちゃん」とか呼んでいるのを見て、ずいぶん溺愛しているんだなあと思っていたが、少し気持ちがわかった気がする。

こうして「ちんたん」との生活が始まった。

少しずつ、ちんたんは大きくなっていく。目で物が追えるようになり、おぼつかないながらも手で何かを掴んだりできるようになってきた。

僕は時々新入りに気を使って、「調子はどうだい」などと話しかけてやったりする。しかしちんたんはそのたびに眉をひそめ、不審げにこちらを見返してくる。

自分の巣に我が物顔で現れる、この大きな生き物は何なんだ。そう言わんばかり。

「たねみたいだよね」

「たねってなに」

「植物とかの」

「あー、種……」

「ほら。髪の毛がここだけひょろっと生えてて、発芽玄米みたい」

妻にぎゅっと抱きしめられると、ちんたんの表情が心なしか険しくなる。あさっての方向を見て、何やら小さく唸っている。

「頬ずりすると可愛いよ」

「そうなの」

促されるままに、僕はちんたんを抱っこして、頬と頬とを近づける。なるほど、すべすべのもち肌で、何だか胸がほわっとなる。だが油断してはならない。ちんたんが、ぐわっと首を曲げ、僕の唇を奪いにくるからだ。妻が警告する。

「パイ飲みたいときにほっぺに触れると、唇をパイと勘違いして吸いついてくるから、油断するとちうになる」

ちう。それも、「ディープ」寄りの、ちうだ。

飢え、渾身の力で頬を吸い上げようとするちんたん。必死に避ける僕。たね、たねと一人呟く妻。

全員噛み合っていない。これが家族でいいのだろうか。

やがて、僕はノートに記録をつけ始めた。

彼は本当に人間になるのか、なるとしたらいつなるのか、確かめたいのである。当分先だろうと覚悟していたが、ちんたんの人間らしさは、ほどなくして現れ始めた。

一歳と少しくらいの頃。

その時彼は、すごく怒っていた。ぎゃあぎゃあと泣き叫び、顔を真っ赤にしてこちらを睨みつけていた。どうやら、両手のミニカーをどちらも手離したくないが、離さないとTVのリモコンを持てないのが我慢ならないらしい。僕のせいじゃないのに。

そこでふと思いつき、彼が気に入っているディズニー映画「ターザン」のテーマ曲を流してみた。

アップテンポのリズムが流れ始めると、彼はぱっと笑顔になり、嬉しそうに体を左右に揺すった。そしてすぐに我に返ると、ぎゃーっと叫んでミニカーを足元に投げつけたのだ。

僕はわが目を疑った。

これは、ノリツッコミではないか。流れ、タイミング、ともに完璧だった。しっかりお笑いを学んだ関西人だけの技術だと思っていたのに。一歳児にも備わっているのなら、人類普遍の能力であり、逆に関西人以外が何らかの理由で封印している可能性がある。

これは、検証に値する問題だぞ。

好奇心を刺激された僕は、それから彼が

だが、それ以来一度も反応なし。あの鋭いツッコミも、完全に影をひそめてしまった。彼の中の関西人は、その全盛期を終えてしまったのだろうか。

それからもたびたび気になる問題にぶち当たるのだが、だいたい結論が曖昧なまま終わってしまう。ちんたんが言葉を話し始めてもそれは変わらなかった。

実家で古いアルバムをめくっていた時のこと。三歳ぐらいの僕の写真を指さして、彼は「あ、ちんたんだ!」と言ったのである。

妻は「勘違いしてて可愛いねー」と笑っているが、僕は気になってしょうがない。

なぜ、それがちんたんなのか。

顔が似ているから間違えたのか。だとしても、行ったこともない場所で僕の両親と写っているというのに、そのあたりは疑問を持たないのか。もしかして彼にとって「ちんたん」は、三歳くらいの人間全般をさす言葉なのかもしれない。

「ちんたん」とは何なのか?

とにかく、検証してみるしかない。

アルバムをあさり、五歳のころ、十歳のころ、十五歳のころの自分の写真を持ってくる。どこまで「ちんたん」に入るのか。それから、僕の妹が三歳のころの写真も持ってきた。これを「ちんたん」と呼ぶかどうかは、重要なヒントになる。外国の子供ならどうだろう? 子犬や子猫も、「ちんたん」だろうか?

写真をそろえ、並べる。さあ実験の準備は整ったぞ。満を持して問いかける。

「これ誰か、知ってる?」

しかし、彼の興味はすでに、紙粘土をいかに大量に鼻に詰められるかに移ってしまっている。なだめすかして写真を見せる。

「これ誰か、知ってる?」

ちらっと写真に目を向けたちんたんは、考え込んだすえに、こくんと頷いた。

「あした、しってるよ」

そしてそれ以上、写真を見てくれなかった。僕は一人、頭を抱えた。

また別の日にはこんな会話もした。

「ちんたん。今日は幼稚園で何したの?」

「えっとね、おともだち、した!」

「おともだちと何したの?」

「うん! そう」

唐突に会話終了。それでも僕は懸命に食らいつく。

「あの、何したかっていうのは、具体的にどんな遊びをしたのかっていうことなんだ。教えて貰えるかな」

「……いいよ」

「どんな遊びをしたのかな。おともだちと」

「うん」

「……何をしたの」

「そうだよ」

ああ、だめだ。どうしても聞き出せない。これほど取材が難しい相手は初めてである。

ちんたんも、日々物事を観察し、学んではいるようだ。

「お父さん、はなも、かみのけなの?」

「鼻毛のことかな。そうだよ、毛が生えるんだよ」

「ちんたんのはなも、かみのけ?」

「たぶんね」

「ちんたん、見てくる!」

ドスドスドス、と足音を立てて洗面所に走っていく。やがて戻ってくると、嬉しそうに言った。

「ちんたんも、たくさんあった!」

彼の好奇心は止まらない。

「お母さん、あしのかみのけが増えたら、お父さんになるの?」

すね毛のことだろうか。僕は頷いてみせた。

「そうだよ。お母さんも、お父さんになるんだよ」

「ならないでしょ?」

「なるよ。ちんたんもなるよ」

「ちんたんはならないよ。だいじょうぶ」

何が大丈夫なのだろうか。

ともあれ、彼は確かに人間らしくなってきた。

ある日、僕は冷凍の焼きおにぎりをレンジで温め、皿に載せてテーブルに置いた。ちんたんの好物だ。

「僕はちょっと洗濯物を干すから、君はこれでも食べていてくれ」

そう伝えてベランダに出て、シャツをハンガーにかけていると。

「あちちだよ、これ、あちち」

悲鳴が聞こえてきた。すまんが、一人で何とかやっておくれ。

「ふーふーしてよ。ふーふー」

ダメだったらしい。焼きおにぎりをテーブルに置いたまま、彼は泣きそうな顔で、僕のそばまでやってきた。

「悪いが今、手が離せないんだ」

「ふーふーしてください。ふーふー」

仕方ない。

「ふー、ふー」

僕は濡れたバスタオルを手に、その場で口から息を吹いてみせた。彼は安心したように笑い、頷いた。

「てんきゅー」

そして焼きおにぎりのところまで戻ると、大人しく口に運び始めた。「うん。ぼくこれ、ぜったいすき」などと呟きながら。

また、家族の一員としての自覚も出てきたらしく、しばしば協力的である。高い椅子に乗せてやる時、「よいしょっ」と気合を入れて持ち上げたら、ちんたんも「ふんっ」と全身に力を込めていた。

謎の生命体だった頃に比べると、目覚ましい成長ぶりなのである。

そのうち不思議なことが起きるようになった。

「お父さん、この色なんだかわかる?」

差し出されたのは色鉛筆。

「緑だよ」

こくんと満足げに頷き、ちんたんは言う。

「じょーず」

あれ、なぜか僕の方が子供扱いされている。まだ半人前のちんたんに。

いや、待てよ。そもそも僕はちゃんと一人前なのか?

わからなくなってきたのだ。

ちんたんがティッシュを大量に使っている。鼻水が出ているのだが、ティッシュを一枚取り、ぴっと軽く鼻を拭いただけで放り出す。また一枚取り、軽く拭いて放り出す。何度も、何度も。このままではひと箱一気に使い切りそうな勢いだ。

「こら、ちんたん。ティッシュがいくらでもあると思ってるだろう」

そう注意して、はたと思った。

僕に偉そうなことが言えるのか。よく電気を点けっぱなしで寝てしまったり、読めもしない量の本を買い込み、押し入れに入れっぱなしにしていたりする。同じではないか。

「こら、お前。地球資源がいくらでもあると思ってるだろう」

そう𠮟る存在が、僕にはいないだけだ。

ちんたんはいつ人間になったと言えるのか、僕はちゃんとした人間だと言えるのか。わからない。ちんたんと僕と、何が違うのか。ちんたんに僕は、どんな風に向き合ったらいいのか。僕はちゃんとお父さんができているのか。わからないことが増えていく。

検証しようにも、うまく実験できない。

ちんたんは日によって機嫌も言うことも変わる。日本語は通じているようで通じてなかったり、その逆だったりする。よそのお子さんと比べようにも、個人差が大きすぎて比較にならない。科学が通用しないのだ。

代わりに記録のノートばかりがどんどん溜まる。まとめて読むとちょっと微笑ましいのだけど、そこからはっきりした結論は見出せない。何か深遠なる真理が潜んでいるような気もするし、全くもって空っぽのような気もする。

もしかして、こういうのを文学って言うんだろうか?

そうこうしているうちに、二人目の小さな生命体も生まれてきた。これで比較検証できると思ったのも束の間、かえって謎は深まるばかり。そもそもこの記録も、ちっとも客観的ではなく、僕の一方的な物の見方に過ぎないように思えてきた。

というわけでいっそ皆さんにも見てもらい、一緒に考えてもらえないだろうか、と思ったわけです。

1 夜になったら寝ておくれ

うちには小さな生命体が二人いる。

一人は、長男の「ちんたん」。もう四歳半になる。

もう一人は、〇歳九ヶ月の次男である。本名をもじって「たっちゃん」「たっくん」などと呼んでいたのだが、どうもしっくりこない。「たっちゃん」はどこか「ちんたん」と同格の響きが感じられるが、それにしては小さすぎるのである。二人並べると、まるで豆粒のようだ。ということで思い切って縮めて、「タッ」と呼ぶことになった。これなら違和感がない。

たとえば妻との会話はこうなる。

「タッ、たった三秒くらいだったけど、立ったよ」

「タッ、立ったんだ。やったね、タッ」

彼も、「タッ」と呼ぶとこちらを振り返る。

ただし、「トッ」とか「ポッ」とかでも振り返る。「ピョーッ」では振り返らなかった。「ピョーッ、ピョーッ」と何度も繰り返しているとゆっくり振り返り、眉をひそめて怪訝な顔をした。

小さな生命体が二人になってからは、我々大きな生命体たちもかなり忙しくなった。夕方には作戦立案が必要になる。

まずは僕がタッをベビーバスで洗って、次にちんたんと一緒にお風呂に入り、その間に妻が夕食を作る。風呂上がりにみんなでご飯を食べて、一休みしたら寝かしつけ。よしこの段取りで行こう。それでは各員行動開始、というように。

たいていは予定通りに進まない。ベビーバスの準備ができたところでタッが熟睡していたり、ちんたんが「お風呂、お父さんと入りたくない」と急に指名を変更したりする。毎日が戦場というと言い過ぎかもしれないが、雑誌編集部くらいではあると思う。

そして僕たちをもっとも困らせるのが、寝かしつけという任務だ。

「このひとたち、なんで寝ないんだろう……」

暗闇で天井を仰ぎ、ぼそりと妻が呟いた。九時前には床についたというのに、もはや時計の針は零時を回ろうとしている。

ちんたんは寝転がったまま、足を上げたり下げたりを繰り返し、歌らしきものを口ずさむ。「夜は歌わないよ」と注意するといったん口を閉じてくれる。しかし、少し経つと本人も無意識といった様子で、小声でハミングを始める。そしてだんだん盛り上がっていく。

「どんどん出てくる~ゥ、はたらく車~♪ はい! 緊急出動です! 赤信号、ご注意ください!(セルフ合いの手)」

タッがそれに呼応してキャッキャと叫んだり、ヘッドバンギングしたり、短い手足を振り回して暴れる。オーディエンスにちんたんも勇気づけられるのか、声は大きくなり、やがて全力のシャウトになる。止めない限り。僕は呆れて呟く。

「人間って、生まれながらにライブハウスの作法を知ってるんだね」

妻は答える気力もないようだ。

ルールを守らないバンドマンを何時間も注意し続ける。

夜になるたびにこれでは、大人の体力がもたない。

そこで僕と妻は、それぞれに考えた。

「構ってもらえると、嬉しくなっちゃうんだと思うの。注意されるのも含めてね。だから、とにかく無視しないと」

妻が考案したのは、「死んだふり作戦」だ。

「目を閉じて寝っ転がって、無反応を貫く。相手が諦めるまで」

やってみると、意外と難しい。

揺らがぬ心が必要になる。ちんたんがまるで妖怪のごとく、言葉で探りを入れてくるからだ。

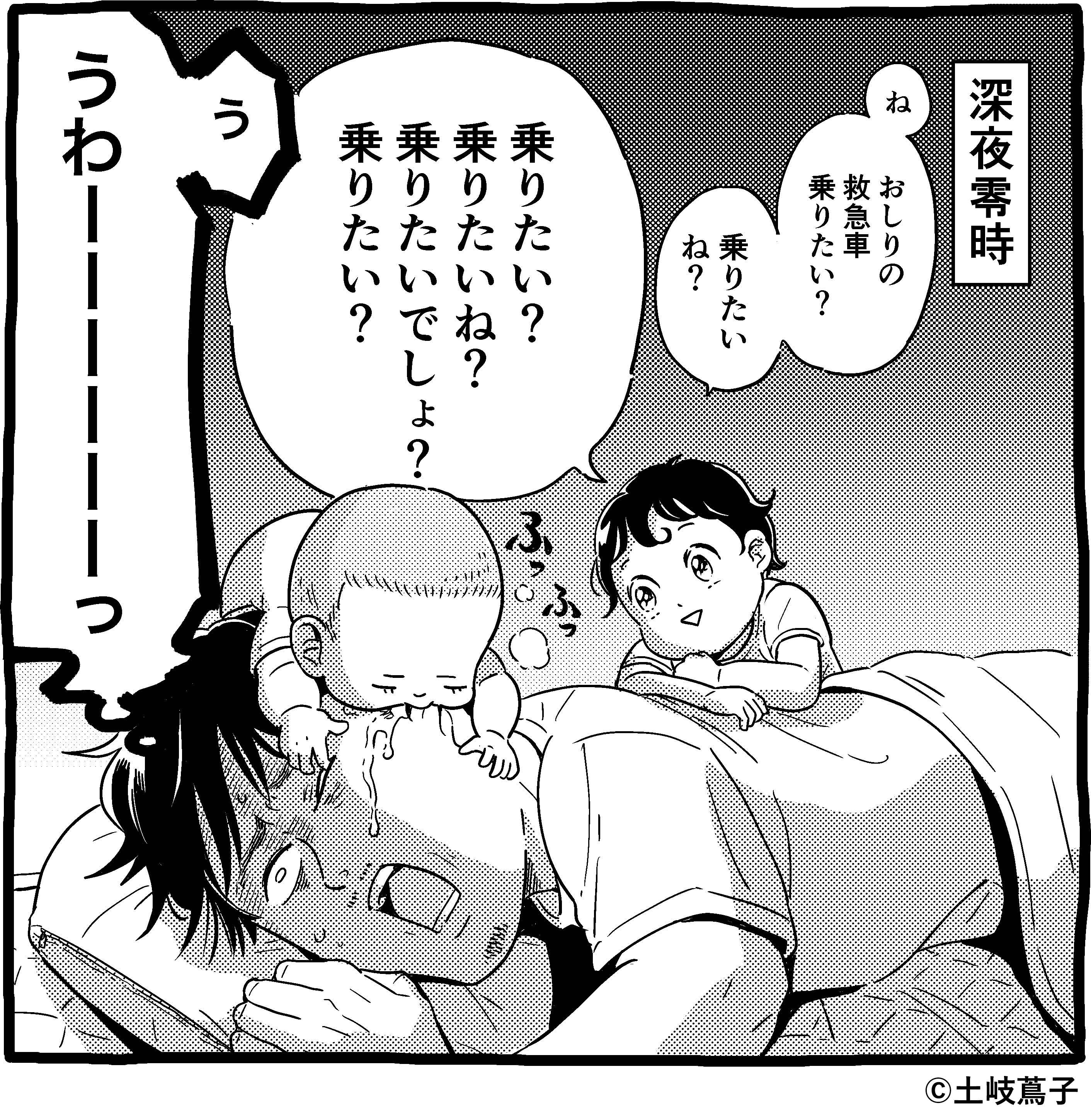

「おしりの♪ 安全♪ まもるよ救急車~♪」

ちょっと歌詞が間違っているくらいは序の口。

「ね、救急車乗りたい? 乗りたいでしょ? 乗りたい? 乗りたいね? 乗りたい? 乗りたいね? 乗りたい?」

突如として繰り出される「同意待ちラッシュ」。

「うん、乗りたい」と言えば終了させられるのだが、無言で耐えきるのはかなりの精神力を要する。なお答えない限り、彼の気分次第で連打は続く。五分くらい続くこともある。

「ちんたんはね。へんなところに行って、見てきたんだ……」

脈絡なく始まる、先が気になる話。

「それでね。しゃしんと、むしが来たんだ……知ってた?」

引き込まれてはいけない、詳しく考えてもいけない。相手のペースに

「知ってた? 知ってた? 知ってたでしょ? 知ってた? 知ってたね? 知ってた? ね、知ってたよね?」

再び連打に耐える。

一方、タッはまだちんたんのようには話せない。彼が使いこなせる言葉は、ほんの数種類、「へうー」と「うぇー」と「ふうーう(後半にアクセント)」だけ。それぞれどう使い分けているのか、わかるようでわからない。

そんなタッの寝室での振る舞いだが……まず、登ってくる。

タッのサイズからすれば、大人の肉体はちょっとした山に近いはずである。それでも、彼は少しもひるまない。骨の隙間や、筋肉の間に小さな手と足を引っかけ、うんしょうんしょとよじ登る。時々失敗して転がり落ち、仰向けのまま途方に暮れていることもあるが。

これが、とにかく恐ろしい。

想像してみてもらえるだろうか。目を閉じて横たわっているあなたの体を、のし、のし、と何かがよじ登っている。どこから登山を始めても、ほぼ正確に顔に向かって登ってくるのだ。

はあ、はあと息が聞こえる。近づいてくる。湿った空気が、顔にかかる。ごすっ、と頬骨に硬いものが当たる。ぐりぐりぐり。何かを擦りつけられている。と思いきや、「へしっ」と突然のくしゃみ。飛沫が顔面に雨のごとく降りかかる。「へうー」と獣の溜め息に似た声がする。しばらく無音で、動きがない。柔らかいほさほさした毛が、そっ……と顔を撫でていく。脂っこくて甘い体臭。次の瞬間、いきなり耳元、大音量で「へうー」。はあ、はあ。熱く激しい吐息、唾液と母乳の混じった、口の中の匂い。

僕の場合はこの辺から、「うわー」と心の中でずっと叫んでいる。

……ぼたっ。

生温かい液体が、顔の表面に落ち、たらりと流れていく。

うわー。

そして前触れもなく、いきなり小鼻を掴まれ、ひねり上げられる。それが落ち着くと、眉間に柔らかい唇で取りつかれ、吸われる。まだ歯もない口の、驚くほど強力な噛みつき。

う、うわーっ。

タッの探求心は旺盛で、一切の

「うわーっ!」

声を上げたら負けだ。

妻は、この「死んだふり作戦」をしばしば実践している。耐えきれば三十分くらいで二人とも寝てくれるので、まあまあ効率がいいと言うのだが……。

寝かしつけ中の寝室に、後から入ったことがある。

そうっと扉を開ける僕。暗闇で大の字になって横たわり、ぴくりとも動かない「死んだふり」中の妻。その顔面に群がる小動物が二匹、さっとこちらを振り向いた。目が、光を浴びてらんらんと輝いている。

ジャングルに迷い込んだかと思った。

僕がよくやるのは「ひたすら抱っこ作戦」である。

自分でも思う。こんなものが作戦と言えるのかと。しかし、たくさんの作戦が次々に失敗に終わっていく中で、生き残った数少ない一つではあるのだ。

読んで字のごとく、寝るまでひたすら抱っこするだけなのだが、大事なポイントが二つ。立ったまま、上手に揺らす。これである。

抱っこ紐でタッを抱え上げ、軽く膝の力を抜いて立てば、準備は完了。ここから全身を使って揺らしていく。

ピッチが早すぎても、遅すぎてもいけない。多少の緩急をつけつつ、その日の機嫌や体調に合わせて、ちょうどいい塩梅を探っていく。激しく揺らしすぎたのか、タッを吐かせてしまったこともある。人生初の乗り物酔いは、父の胸の中。かといってのんびり揺すっていてもいけない。なぜかテンションが上がってしまい、暴れたり叫んだりし始める。

初めはなかなか寝なかった。本当に寝なかった。こうなったら根くらべだ、いくらでも付き合ってやると腹を括ったら、朝まで寝なくて泣きそうになった。

しかし、人は成長する。

何ヶ月もかけて、僕は感覚を掴んでいった。

むずかるタッの腕の動き、Tシャツに擦りつけられる

「うん、この感じなら……」

僕は目を閉じ、感覚を研ぎ澄ませる。そして目を開き、妻に宣言した。

「あと十分で寝ると思う」

言葉通りになった時、妻が感心したように呟いた。

「職人や」

うまく揺らしさえすれば、部屋が

時折、タッがふっと顔を上げることがある。僕が下を向くと、タッと目が合う。無表情だ。何を考えているのだろう。

(誰が抱っこしているかと思えば、お前か)という感じだろうか。

(おう、保護者。ちゃんとそこにいたな)という風にも見える。

(こいつ、髭が濃いな……)と、観察しているかもしれない。

そういう時、タッはとてもゆっくり瞬きしている。通常の瞬きがパチッ、だとしよう。ぱ……ち……。くらいの速さだ。睫毛がほんの少し震えている。その瞳に僕の顔が、そっくり収まっている。

なかなかの威力を発揮する「ひたすら抱っこ作戦」なのだが、タッにしか使えない。すでに体重十四キロにもなったちんたんを抱っこして揺らし続けると、膝や腰が悲鳴を上げるのだ。いったん痛み始めた膝は、三日ほど休まないと治らない。一日寝かすのにこれでは、割に合わぬ。ちなみにタッも八キロくらいあるので、そこそこ苦しいのだが。

そして寝かしたらそれで終わり、ではない。布団の上に置いて、ようやく任務完了だ。

眠っている人間を、眠ったまま布団に載せる。

こんなに単純なことが、どうしてこんなに難しいのだろう?

僕はいつも、入念にタイミングを見計らう。タッの全身からすっかり力が抜けていて、すうすうと規則的な寝息を立てていて、頬を多少引っ張ったり、額に髭を擦りつけても起きないことを確かめる。よし、間違いなく深い眠りに入っている。今なら行ける!

そう確信して布団に置いても、二回に一度は起きてしまうのだ。そして号泣し始める。また揺らすところからやり直しだ。

置くと同時に妻のパイを吸わせれば、成功率はもう少し上がるが、それでは職人として情けない。妻が熟睡していて、頼むのが忍びない時もある。

こうなったらもう、耐えるしかない。すっかり重くなった「寝タッ」を抱えたまま、何時間でも立ち続けるのだ。「降ろしてよし」が永遠に出ない重量挙げ選手みたいな気持ちになってくる。たまらず椅子に腰を下ろしてみるが、なぜか五分以内に起きてしまう。立つしかない。

タッが眠って体力を回復している間、僕の体力は失われ続ける。

みんなの眠りを支えながら、立ったまま書いた原稿がある。その文字は、僕の涙と砕けた膝の皿でできている。

我ながら頑張っていると思ったので、ちんたんに聞いてみたことがある。

「ちんたん、お父さんのこと尊敬してる?」

彼はちらり、とこちらを見た後、答えた。

「してもいいよ」

さて、タッがやってきて、ちんたんはお兄ちゃんになった。これまで両親を独り占めできたのが一転、後回しにされるようになったのだ。タッは何から何まで世話してもらえるのに、ちんたんは「お着替えは一人でできるかな」「トイレは一人で行けるよね」と、言われてしまう。

「嫉妬するんじゃないかなあ。私だったら、するかも……」

「様子を見て、たまには甘やかしてやらないとね」

僕たちの心配をよそに、ちんたんはあっさりとタッの存在を受け入れたようである。ある日突然増えた家族を見るちんたんの目は、警戒というわけでもなく、特別に優しいというわけでもなく。しいて言えば「なんか、いる……」という感じ。

弟ができたね、これからはお兄ちゃんだね、などと伝えてもいまいち反応がない。関心がないのだろうか。

そんなある日のこと。

居間で、妻はタッを抱っこしてパイをあげていた。半分夢心地という感じで、タッは目を閉じて口をもごもご動かしている。その様子を、僕とちんたんはぼーっと眺めていた。ふと、タッの尻がぶりっと音を立てる。便を出しおった。

ちんたんがきりっとした顔で立ち上がる。小さな人差し指をすっと立て、タッに歩み寄った。そして「ここから……こうなって……こう……」とぼそぼそ呟きながら、妻の乳房、タッの唇、喉、お腹、尻、と順番に指さしていった。そしてその指が、臭いを放っているおむつへと辿り着く。

「うん」

真剣な表情でひとつ頷いた。

仕組みを理解して満足したらしい。彼の興味は、テレビ画面に戻ってしまった。

これがちんたんとタッの最初の触れ合いだった。

それから少しずつ、ちんたんの振舞いは変化しつつある。

おむつの隙間を覗いて僕が言う。

「タッ、うんちしてる」

すると、すぐさま注意される。

「違うよお父さん! タッじゃなくて、たっちゃん。うんちじゃなくて、ぶりだよ!」

かなりの剣幕である。仕方なく言い直す。

「たっちゃん、ぶりした」

「うん。そう」

言葉の使い方には厳しい。

彼は僕の質問にも答えてくれる。

「ちんたん。タッどこにいるか知ってる?」

「知ってるよ。お母さんのとこ、いるよ」

「じゃあお母さんどこにいるか知ってる?」

「知ってるよ。おっぱいのとこ、いるよ」

「あ、うん。お母さんとおっぱいが別々にいるってこと、あるのかな」

「……ないよ」

夜遅くまで原稿を書いて、後から寝室に入った時。みんなすっかり寝ているようだったので、僕はこっそりと布団に潜り込む。ちょっと安心したかったので、隣で眠っている妻のTシャツをそっとめくり、へその上に手を載せた。

妻の腹は適度に温かく、触っていると安眠をもたらしてくれる不思議な場所だ。

しばらくそうしていると、ちんたんが闇の中でむくり、と起き上がった。目を何度かこすりながら、がさごそ、と近づいてくる。妻を挟んで反対側あたりで、また寝転んだ。すると妻の腹の上で、小さな手が、僕の手に当たった。ちんたんが僕の方を覗き込んで、そっと聞いた。

「……つかってる?」

僕は感動した。

これまでのちんたんは、邪魔なものはただ、ぐいぐいと押しやるだけだったのに。

「いいよ、使いな」

そう、僕が半分ほど場所を空けてやると、ちんたんはへその上に手を載せ、やがて静かに寝息を立て始めた。

ちなみに二人とも、妻には許可を取っていない。

このように、ちんたんはぐっとお兄ちゃんらしくなってきた。

最近では、泣いているタッの背中をそっと撫でてくれたりもする。

「よーし、よーし。たっちゃんよーしよーし」

優しい声色には、母性(?)を感じる。ふと思いつき、僕は近くで寝転んだ。そして、泣き真似をしてみせた。

「うわーんうわーん」

するとちんたんは、タッを片手で撫でたまま、もう片方の手を僕の背にそっと当ててくれたのだ。

「よーし、よーし、お父さんよーしよーし」

小さな紅葉の形が、背中の上を動いている。それは温かくて、柔らかくて、落ち着く。寝られそうだ。

「うわーんうわーん」

妻まで泣き真似を始めた。ちんたんは両手で代わる代わる、三人を撫でてくれる。

「お父さん、お母さん、二人ともよーし、よーし」

「ちんたん、優しいねー」と妻も感心している。

だが、数分ほど続けていたら。

「お母さん! お父さんのよーしよーし、ちんたん大変なんだよ、やって!」

そう言って、妻の手を掴んで無理やり僕の背に当てた。

ちょっと楽しかったので、今でもたまに聞く。

「ちんたん。お父さん、また赤ちゃんになっていい?」

するとちんたんは、とても理知的な目で答えるのだ。

「あのね。みんなの赤ちゃんだから。お父さんの赤ちゃんはあいてないよ。だからお父さんが赤ちゃんは、むり」

それにしても不思議である。

ちんたんもタッに優しくしてやりなさいとか、泣いていたら背中を撫でてやりなさいとか、僕は一度も言った覚えがない。それなのにどうしてちんたんは、お兄ちゃんらしくなったのだろう。どうして泣いているみんなを撫でてくれたのだろう。

「今日、取材行きたくなーい」

朝ご飯にトーストをかじりながら、僕はわめいていた。僕は子供の前でも、わりと正直に弱音を吐く方だ。

「うまくインタビューできる自信ないもん。下調べはしたけど、不安だし。っていうか人前に出るのが嫌だ。怖い」

ちんたんは幼稚園の制服を着たまま、黙って焼きおにぎりをまくまくと食べている。彼の視線の先には昨日ブロックで作った救急車がある。

「あー行きたくない。行きたくなーい」

いいなあ、お前は。仕事はしなくていいし、生活費の心配もない。少々恨みがましく、ちんたんを眺めていた時だった。

「ちんたんが、いっしょにいってあげる」

救急車を見つめたまま、言った。

「え? 一緒に行ってくれるの?」

「うん。いってあげるよ」

淡々としていたが、真剣な声色だった。元気づけようとか、なだめようとか、そういう感じでもない。一人で行きたくない人がいたら、一緒に行ってあげる。それはちんたんにとって、ごく自然なことなのだろう。

僕は苦笑し、ため息をついた。

四歳児にそう言われてしまっては、是非もなし。

妻が差し出してくれた鞄を持ち、立ち上がった。そろそろ出なくては、電車に間に合わない。

「じゃあ、行ってきます」

振り返ると、妻が手を振っている。タッは下唇を噛みながら、ぼーっとこちらを見ている。ちんたんが、エールを送ってくれた。

「お父さん、じょうずに歩いてねー」

ともあれ、気遣いができるのはいいことである。

ある日の夕方、揚げたてのフライドポテトをお皿に盛り付け、テーブルに持ってきたところで、妻が言った。

「あ、先に食べてていいからね」

そして席を立つと、トイレに向かった。僕がポテトに手を伸ばすと、ちんたんが「待って」と制止する。そのまま僕の目を真っ直ぐに見て、優しく言ったのだ。

「お母さんがきてから、たべようね」

もっともである。

「よし、そうしようか」

二人で頷き合った。

妻はなかなか戻ってこない。ちんたんは呟く。

「お母さん、おそいねえ」

「そうだねえ」

ちんたんは肩を落とした。そして廊下に顔を向けたまま、滑らかな動作でポテトを摘むと、口に運んだ。

「えっ。食べてるじゃん」

ちんたんはポテトを飲み込んでから、はっと顔を上げる。そしてにこっと笑った。

「わすれちゃってた……」

将来どんな紳士になるのか、それともうっかりさんになるのか、ゆっくり見守っていきたい。