購入する

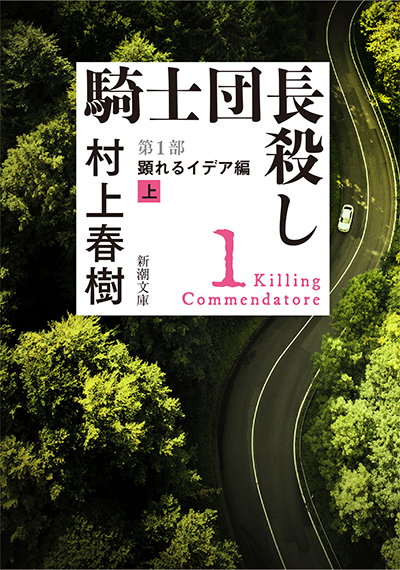

『騎士団長殺し』試し読み 第4回

購入する

『騎士団長殺し』試し読み 第4回

美大に通っていた時代、私はおおむね抽象画を描いていた。ひとくちに抽象画といっても範囲はずいぶん広いし、その形式や内容をどのように説明すればいいのか私にもよくわからないが、とにかく「具象的ではないイメージを、束縛なく自由に描いた絵画」だ。展覧会で何度か小さな賞をとったこともある。美術雑誌に掲載されたこともある。私の絵を評価し、励ましてくれる教師や仲間も少しはいた。将来を

もちろん好きな絵を描くだけでは生活していけなかったので、大学を卒業してからは生活の

肖像画の依頼を専門に引き受ける小さな会社が

ただ純粋に労働としてみれば、いわゆる肖像画を描くのはけっこう楽な仕事だった。大学時代しばらく引っ越し会社の仕事をしたことがある。コンビニエンス・ストアの店員をしたこともある。それらに比べれば肖像画を描くことの負担は、肉体的にも精神的にもずっと軽いものだった。いったん要領さえ

しかし一年ばかり淡々とその仕事を続けているうちに、私の描く肖像画が思いもよらず高い評価を受けているらしいことがわかってきた。顧客の満足度も申し分ないということだった。肖像画の出来に関して顧客からちょくちょく文句が出るようであれば、当然のことながら仕事はあまりまわってこなくなる。あるいははっきり専属契約を打ち切られてしまう。逆に評判がよければ仕事も増えるし、一点一点の報酬もいくらか上がる。肖像画の世界はそれなりにシリアスな職域なのだ。しかしまだ新人同然だというのに、私のところには次から次へと仕事がまわってきた。報酬もそこそこ上がった。担当者も私の作品の出来に感心してくれた。依頼主の中には「ここには特別なタッチがある」と評価してくれる人もいた。

私の描く肖像画がなぜそのように高く評価されるのか、自分では思い当たる節がなかった。私としてはそれほどの熱意も込めず、与えられた仕事をただ次から次へとこなしていただけなのだ。正直なところ、自分がこれまでどんな人々を描いてきたのか、今となってはただの一人も顔が思い出せない。とはいえ私は仮にも画家を志したものであり、いったん絵筆をとってキャンバスに向かうからには、それがどんな種類の絵であれ、まったく価値のない絵を描くことはできない。そんなことをしたら自分自身の絵心を

村上春樹メールマガジン登録