虚空へ

605円(税込)

発売日:2025/10/29

- 文庫

- 電子書籍あり

言葉の氾濫に対して、小さくてもいいから詩の杭を打ちたい──。生前最後に編んだ遺作詩集。

暗がりのなかで蛍火のように点滅する詩もある。今の夥(おびただ)しい言葉の氾濫に対して、小さくてもいいから詩の杭を打ちたい──。誰よりも巧みに言葉を操りながら同時に疑いつづけた谷川俊太郎が、最晩年に渾身の願いを込めて編んだ十四行詩・88篇。誕生の不思議、いま生きて触れている感覚、世界の恐ろしさと愛おしさ、そして死の向こう側。生前最後の詩集にして、現代詩の到達点。(解説・俵万智)

*

椅子を引き

気配が

老いて一日は

じっと

明日より今日が

世間の罅

夜 座っている

目が覚める

此処がいい

微かな生きものの

意味ではなく

海を見下ろす崖

*

ミエテキコエテ

赤児の笑みが

オナカそれとも

自然に生まれ

言葉にならないそれ

遠く離れた

日々の現実だけが

刻々の今を

私が

言葉の殻

分別の罪を

書いた言葉を

文字で

育んだものは

どの一生も

ゆっくり

有ると無いが

目覚めない朝を

黄昏は

もし死が

*

手で書き

静寂が沈黙を

これを

誰もが私なのに

本を閉じる

悪は

言葉は騙り

気持ちが

悲鳴と喃語

自他の

夜 瓶は

自然に帰依して

自然に帰依せず

昼と夜の

秋 落ち葉の

昨日は嘘

本にひしめく

事実が

言葉が落としたもの

記憶にないのに

*

裸の足で

青空は

意味よりも

昨日は

いつでもどこでも

無限に抱かれて

知ラナイノニ

音楽の束の間に

生まれる前の

問いがそのまま

寂しさに入る

永遠が恵む

あなたと

天から

自然は語らない

沈黙に

問いに

*

どこ?

なんでもない

欲は涸れず

死は私事

残らなくていい

死の色は

無はここには

水平線で

小さな黄色の花

姿なく

昨夜から

私は今ここに

そこにいつまでも

拾遺

諦め故に

足は地を

ひと足

二月

無恥

いのちの無言

あとがき

解説 俵 万智

書誌情報

| 読み仮名 | コクウヘ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 望月通陽/装画、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-126628-2 |

| C-CODE | 0192 |

| 整理番号 | た-60-6 |

| ジャンル | 詩歌 |

| 定価 | 605円 |

| 電子書籍 価格 | 605円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/10/29 |

書評

言葉との新しい契約

天性の詩人はいつまでも幼子のような感性を失わないと思ってきた。幼子に新しい世界が次々と空から舞い降り、地から湧き上がってくるように、詩人には言葉が空から、地から色とりどりに降りかかる。言葉によって詩人が紡ぎだす世界は生命力に満ち溢れ、それでいて現代社会の盲点を突き、隙間を広げて私たちに自由の翼を与えてくれた。しかし、言葉の無限とも言える可能性を駆使して世界を創造しているうちに、やがて詩人は言葉の虜になる。言葉なしに世界を感知できなくなり、言葉の限界を知るようになるのではないか。では、そんな詩人が老境に達した時、どんな言葉を紡ぐのか。言葉とどんな関係を結ぶのか。谷川俊太郎はそれに一つの答えを出した。言葉の数を少なくして、新たな契約を結んだのだ。

私の大好きな詩がある。1974年に出した『空に小鳥がいなくなった日』に収録されている「朝」である。

また朝が来てぼくは生きていた

夜の間の夢をすっかり忘れてぼくは見た

柿の木の裸の枝が風にゆれ

首輪のない犬が陽だまりに寝そべってるのを

百年前ぼくはここにいなかった

百年後ぼくはここにいないだろう

あたり前な所のようでいて

地上はきっと思いがけない場所なんだ

いつだったか子宮の中で

ぼくは小さな小さな卵だった

それから小さな小さな魚になって

それから小さな小さな鳥になって

それからやっとぼくは人間になった

十ケ月を何千億年もかかって生きて

そんなこともぼくら復習しなきゃ

今まで予習ばっかりしすぎたから

今朝一滴の水のすきとおった冷たさが

ぼくに人間とは何かを教える

魚たちと鳥たちとそして

ぼくを殺すかもしれぬけものとすら

その水をわかちあいたい

私は京都大学の総長になって初めての入学式に臨んだ際、この詩を朗読して学生諸君に伝えた。悠久の宇宙と、生物の世界と、そして人間の歴史が、何とも言えぬ清冽な響きによって浮かび上がり、自分という存在の中に結びつけられていく。この詩を作った頃、詩人は40歳代の初め、生命力にあふれていたと思う。これに対して、『虚空へ』に収められた詩の群れはとても静かだ。ゆっくりとした、しかも方向を定めない時間の流れを感じる。

言葉にならないそれ

それと名指せない

それ

それがある

いつでもどこにでも

なんにでも

誰にでも

癒しながら

傷つけるそれ

決して失くならないそれ

名づけてはいけない

それを

惑わしてはいけない

言葉で

(『虚空へ』より)

言葉は世界を切り取って意味を伝えるために生まれた。詩人はその言葉を集めて風景を作る。しかし、この詩集のどの詩にもはっきりした風景がない。言葉を少なくすることで意味が薄れ、風景が溶けていく。表も裏もなく、善も悪もない。名前がなくなっていく。いや、詩人はあえて名前を呼ばない。名付けてはいけないと言う。それは個というこだわりを捨てて、全体へ、無へと向かうこと。

思い出したことがある。十数年前に私はあるゴリラに会いにアフリカへ旅したことがある。タイタスという名のオスゴリラで、26年ぶりの再会だった。初めて会ったとき、タイタスは6歳、人間でいえば中学に上がったばかりの少年である。私は苔むした森の奥の小屋に住み、ほとんど人間と接触せずに、毎日のようにタイタスと会って暮らしていた。それは研究者にとって至福の時間であり、私は言葉をしゃべらないゴリラと気持ちを通じ合わせる術を学んだ。約2年間をゴリラと一緒に過ごした後、私は帰国したが、だんだん現地の政治情勢が悪化して内戦に発展し、研究者は森に入ることができなくなってしまった。20年以上たって平和が戻り、タイタスが健在だという知らせが舞い込んだ。もう彼は34歳になっていて、人間ならば老境に達している。この機会を逃すともう会えないなあと思い、何とか都合をつけて現地へ向かったのである。

森に入ってすぐにタイタスの群れを見つけた。彼はすっかり老いていたが、十数頭のゴリラの群れを率いる威厳のあるリーダーだった。現地のルールに従って私は8メートル離れてタイタスと接し、観察を許された1時間、彼の注意を引こうとしてみたが、彼は私に気づくそぶりを見せなかった。無理もない、26年もたって昔の遊び仲間が、老けた顔で突然現れたのだ。そんなに簡単に記憶が戻るはずがない。

しかし、その2日後に再び会いに行ってみると、今度は様子が違った。タイタスは私を見つけると真っ直ぐにやってきて、私の顔をまじまじと見つめたのだ。私があいさつ音を出すと彼も同じ声で答えた。彼の表情が瞬く間に少年のように変わり、彼は昔のようなしぐさであおむけに寝転んだ。そして、近くの子どもゴリラを捕まえると無邪気に笑いながら遊び始めたのだ。

あっけに取られた私は、でもこれがゴリラにとって記憶を戻すということなんだと理解した。言葉を持たないゴリラは風景を切り取ったり、意味を与えたりしない。きっと記憶は何枚もの絵になって頭の中に収められているんだろう。その一枚が取り出されると、ゴリラはその絵の中に入り込んでしまう。それはタイタスのように、過去の時代に体ごと戻るということになる。

人間でも、年老いると記憶の中の時間のつながりが薄れていく。言葉の意味があいまいになり、ゴリラのように言葉を介さずに風景だけが静止画のように出てくるようになる。タイタスは私という昔の仲間に会ったことを触媒にして昔の自分に戻った。言葉を放棄すれば、人間でも同じことが起こるのだ。

谷川俊太郎が言葉と結んだ新しい契約は、言葉の強さを和らげ、身体で感じてきた世界との関係を取りもどすことにあるのではないか。言葉によって言葉の力を変える。これは新しい言葉の実験であり、この詩人にしかできない挑戦である。ゴリラと人間の間に生きてきた私には、その偉大さがよくわかる。

(やまぎわ・じゅいち 人類学者、総合地球環境学研究所所長)

波 2021年10月号より

単行本刊行時掲載

谷川俊太郎さん朗読動画

著者プロフィール

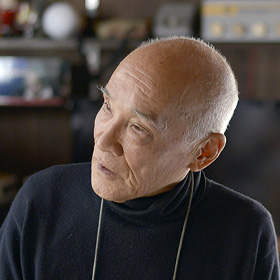

谷川俊太郎

タニカワ・シュンタロウ

(1931-2024)1931年東京生まれ。1952年第一詩集『二十億光年の孤独』を刊行。以来8000を超える詩を創作、海外でも高い評価を受ける。数多くの詩集、エッセイ、絵本、童話、翻訳があり、脚本、作詞、写真、ビデオも手がける。1983年『日々の地図』で読売文学賞、1993年『世間知ラズ』で萩原朔太郎賞、2010年『トロムソコラージュ』で鮎川信夫賞、2016年『詩に就いて』で三好達治賞など。その他の作品に『六十二のソネット』『ことばあそびうた』『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』『定義』『よしなしうた』『はだか』『私』『ベージュ』『虚空へ』など。2024年、92歳で逝去。