歴史を考えるヒント

539円(税込)

発売日:2012/08/28

- 文庫

新潮選書売上部数第1位〈21世紀売上部数〉。「本当の日本史」を読み解こう。「教科書で習った歴史とだいぶ違いますね」――宮崎駿

日本、百姓、金融……。歴史の中で出会う言葉に、現代の意味を押しつけていませんか。「国名」は誰が決めたのか。「百姓=農民」という誤解。そして、聖なる「金融」が俗なるものへと堕ちた理由。これらの語義を知ったとき、あなたが見慣れた歴史の、日本の、世界の風景が一変する。みんなが知りたかった「本当の日本史」を、中世史の大家が易しく語り直す。日本像を塗り替える名著。

書誌情報

| 読み仮名 | レキシヲカンガエルヒント |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-135661-7 |

| C-CODE | 0121 |

| 整理番号 | あ-73-1 |

| ジャンル | 歴史学、日本史 |

| 定価 | 539円 |

インタビュー/対談/エッセイ

素朴な疑問を大切に

「刷り込み」を排して

――思いがけないご病気で手術をなさったと聞き、心配している読者も多いと思います。順調にご快復でしょうか。

2000年3月の定期健康診断で肺ガンがみつかり、4月末に右肺中下葉切除の手術を受けました。全く何の自覚症状もなかったので、本当にびっくりしました。もっとも、十六歳の時からたばこは吸っていたんですよ。戦争中でしたから、他に楽しみもなかったので、たばこを吸わない人の配給の分をもらって、つい吸いはじめました。それからずっとで、多いときは一日二箱以上は吸っていたでしょうね。六十六歳になった時に、喫煙五十周年を記念して(笑)禁煙したのですが、お医者さんからは「それでは遅い」と言われてしまいました。不幸中の幸いで、どこにも転移していなかったのでまだ生きのびており、大分元気になりましたが、体力はやはり衰えましたね。

――たばこは日本にはいつ入ってきたのでしょうか。

北海道の上ノ国町で発掘中の丘陵上の勝山館遺跡で、十六世紀半ば以前のものと考えられるキセルがたくさん見つかっています。梅毒にかかった人の骨、紅をといた皿などもありました。たばこが遊女、遊廓と深く関わっていることは、江戸時代の浮世絵や歌舞伎などからもおわかりでしょうが、勝山館遺跡にもその形跡があります。館(城館)といっても都市のような実態だったといえますね。十七世紀初めの秋田の院内銀山町には、たばこ屋があり、税金を負担していますから、そのころまでにはたばこは栽培され、産業としても発展していたのでしょう。それはともかく、たばこはほどほどにしたほうがいいようですね。私自身は、“一病息災”という言葉があるように、これからは無理はせずに、と思っています。

――今度の『歴史を考えるヒント』(「波」連載の「歴史のなかの言葉」を改題)は、まさしくその「言葉」を扱っておられますね。我々が日常なにげなく使っている「手」とか「自然」「自由」などの言葉にも歴史があって、時代によって意味が異なっていること、誤って認識している言葉もあることをまず指摘されています。

あちこちで申しあげているので繰り返しになりますが、その代表的な事例が「百姓」ですね。いまでもほとんどの日本人は「百姓は農民」と思っているのではないでしょうか。しかしこれは主として明治以降の「刷り込み」で、本来「百姓」は、さまざまな生業に携わっている普通の人々のことを指す言葉でした。また、日本は「孤立した島国」であり、四方の海は国境であるという考え方も近代以降のものです。実際には海の道を使って、東西南北から、活発な人や物の出入りがありました。

アイヌと本州人の関係についても同じような「刷り込み」がありますね。たとえば先ほどお話した勝山館遺跡やその近くの港町から、アイヌ民族と本州人が一緒に住んでいたことの証拠になる遺物が発掘されているんですよ。これまで、アイヌは本州人によって早くから一方的に搾取・抑圧されてきたと考えられてきました。しかし江戸時代までは相互に活発な交易を行い、混住していたと考えられるのです。両者の間に対立、戦争もあったことはもちろん事実ですが、本州でも戦国期には戦争が日常だったわけですから、アイヌと本州人が常に敵対していたという見方は考え直す必要があると思います。

――では、なぜアイヌ民族は激減していったのでしょう?

江戸時代の後期以降、木綿の栽培などが盛んになって、その肥料としてニシンが大量に使われるようになりました。そのため商人が大きな資本を投下して北海道で大がかりなニシン漁を始めたのです。アイヌはその労働力として低賃金で使われ、本州人が持ちこんだ病気にかかって亡くなる人が多かったのです。それでも最近の研究によって江戸時代のアイヌはまだ独自の漁業の権利を持っていたことがわかっていますが、明治以降、政府に農業を強制され、本来の生活形態を破壊されてしまいます。アイヌにとって土地や川には「縄ばり」はあっても特定の個人のものとは考えられていませんでしたから、近代的な土地所有権の強要によってその権利を失っていったのです。こうした問題については、テッサ・モーリス=鈴木さんが『辺境から眺める アイヌが経験する近代』(みすず書房)で詳しく言及されていますよ。

「日本はいつ始まったの?」

――「我々は、『日本』をあたかも天から授かった国名のように、今もぼんやりと使い続けている」とおっしゃっていますが、その通りですね。中国大陸の国名は次々に変わるので周・秦・漢・隋・唐などと覚えたにもかかわらず……。

お子さんに「日本はいつから始まったの?」と訊かれてうろたえてしまったという人がいましたよ。この国名がいつ決まったのか、やはりほとんどの日本人が知りませんね。それにしても、子どもの素朴な疑問は大切ですね。私も、高校の教師をしていたころ、生徒たちの質問にたじろぐことが度々ありました。たとえば、「古代から大陸とは盛んに交流していたと先生は言うけれど、遣唐使は命懸けで、難破した船がたくさんあったんでしょう? 造船技術が退化したのですか」とか「鎌倉時代に優れた宗教家がたくさん出現したのはなぜですか。変革期だと先生は言われますが、変革期は他にもあったでしょう?」というような質問です。とても答えられなくて、「わかりません」と頭を下げました(笑)。でも、そうした質問、特に後者はその後もずっと気になっていました。三年ほど前に刊行した『日本中世に何が起きたか』(日本エディタースクール出版部)あたりでやっと少しは答えることができたかなと思っているところです。

――今度の本で、先生は研究のエッセンスをわかりやすく語っておられます。でも、ここに至る過程、実際の調査は、大変な時間と労力がかかるものなのでしょうね。

しかし、それが歴史を勉強する基本ですからね。調査して発掘した文書を一点一点読んでいくと、感銘を受けることもあるんですよ。たとえば霞ヶ浦の古文書を整理している時など、昔の湖の民の心が伝わってきたような気がしました。彼らはあの広い湖を、今で言う環境保護までも考えながら自治的に管理していたのです。その自治が権力者の圧力で侵されそうになった時の、「協定に違反する者は見つけ次第、打ち殺してもよい」ということを決めた文書がでてきたのです。どんな事件があったのか心配したりしましたが、自治を守ろうとする激しい気持はよく伝わってきました。ただ、時代が違いますから、現代人の感覚で読むと間違ってしまうことがあります。だからこそ言葉を十分に理解する必要がありますし、自分の感情を移入すると間違いますね。しかし、人間同士なのですから、古文書を通して昔の人たちとの感情の交流は確実にあります。それがないと、歴史は死んでしまいます。

たとえば東寺領の荘園の百姓が鎌倉末期、連年、洪水や日照、虫害などを訴えている訴状があるのですが、よく調べてみると、それがはじまったのは、地頭が最強の権力者・得宗にかわったときなのです。百姓たちのしたたかな計算がよくわかってくるのですが、逆に、率直に怒りや苦しみを訴えている書状などからは、当時の人の生の感情が伝わってきます。そうした人々の心の動き、真実の姿を正確に読み解いた上で描かれるものが歴史だと思います。歴史は決して作りものの物語ではありませんからね。

――歴史を物語にする風潮もあるようですが。

「日本」という国号、「天皇」という称号は七世紀末に定まったので、それ以前には存在しません。この動かし難い事実を無視して、天皇が神武以来あったり、「ヤマト朝廷」が古くから存在したかのような「物語」をつくりあげるのは、たとえば「日本の伝統」を大事にしたいなどという思い入れによって事実を歪曲することになり、真実の歴史とは無縁のものになりますね。単純に「日本の伝統」などということ自体が誤りのもとです。実際、日本列島には各地域にさまざまな文化や伝統を持つ人々が生きており、それぞれに豊かな個性を持つ多様な社会だったということを認識しておく必要があると思います。同じようなことは、周辺のアジア諸国に対しても言えることで、たとえば、「韓民族五千年の歴史」などという発言を時々耳にしますが、これは「神武以来の日本民族の歴史」と同じになる危険があります。日本人は「日本」を神話によって絶対化して大失敗しましたからね、その失敗の経験をアジア全体でも生かさなくてはいけないと思います。

――歴史の勉強は暗記ばかりでつまらないという若い人たちへ一言お願いします。

「日本」はいつから始まったのか、日本社会の内部にある差別はなぜ生まれたのか――こうした最も根本的な問題を、正確に理解しておかなければ、自分がなんであるのかも正確にはわかりません。ですから、正確に自己を知るために歴史を学んでいただきたいと思います。でも、これは公式的な言い方で、単純素朴な疑問を大切にして考えていけば、歴史の勉強は間違いなく面白くなるはずですよ。

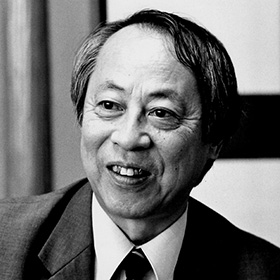

(あみの・よしひこ 歴史家)

波 2001年1月号より

著者プロフィール

網野善彦

アミノ・ヨシヒコ

(1928-2004)山梨県生れ。東京大学文学部卒業。日本常民文化研究所研究員、名古屋大学文学部助教授、神奈川大学短期大学部教授、同大学経済学部特任教授を務めた。専門は日本中世史、日本海民史。著書に『日本中世の非農業民と天皇』『無縁・公界・楽』『異形の王権』『蒙古襲来』『日本の歴史をよみなおす 正・続』『日本社会の歴史 上・中・下』『「日本」とは何か』『歴史と出会う』他多数。