デス・エンジェル

737円(税込)

発売日:2018/04/27

- 文庫

- 電子書籍あり

赴任先の病院で起きる患者の連続不審死。善意に潜む殺意を暴く医療サスペンスの傑作。

この病院には深い闇が潜んでいる――。北海道から研修医として東京の総合病院にやってきた森永慧介は着任早々、不審を抱く。入院点数の付け替え、いびつな診療体制、連続する高齢入院患者の不可解な急死、そして若い女性患者の自殺。同期の女医と共に真相解明に動きはじめた矢先、慧介にも魔の手が忍び寄る。神奈川での入院患者連続不審死事件を予見したと絶賛された医療サスペンス長編。

書誌情報

| 読み仮名 | デスエンジェル |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | DigitalVision/カバー写真、Getty Images/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 432ページ |

| ISBN | 978-4-10-136876-4 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | ひ-30-6 |

| ジャンル | ミステリー・サスペンス・ハードボイルド |

| 定価 | 737円 |

| 電子書籍 価格 | 737円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2018/10/19 |

書評

医療現場の“それぞれの正義”

いきなり暗い話で恐縮だが、老衰、難病、末期がんなど、不治の病に関わる医療は悲惨である。治る病気の患者なら、多少の苦痛も我慢できるかもしれないが、死を待つだけの患者が耐えがたい苦しみに苛まれている状況は、見るに忍びない。それならいっそ、楽に死なせたほうがいいのではないか。そう考える医療者が、暗黙のうちに安楽死を行うと、“慈悲殺人”ということになる。

そこにはおぞましい危険が潜んでいる。はじめは善意で行われた安楽死が、やがて自分の都合による殺人へと変貌するからだ。わがままな患者、手のかかる老人、扱いのむずかしい精神病者などが、次々と“慈悲”の対象にされる。これは実際、一九八九年にウィーンの市立病院であったことだ。

本作「デス・エンジェル」は、研修医・森永慧介が勤務する病院で、連続して起こった患者の不審死を巡る医療ミステリーである。まず驚かされるのは、医療現場の描写のリアルさだ。単に手順や情景が精緻なだけでなく、現場の医療者が肌身で感じている悩みや、致し方ない現実の不合理が的確に描き出されている。

たとえば、自分の迂闊な処置で患者を死なせたかもしれないと考える研修医が、遺族にその内容を説明しようとすると、指導医が止める。そんな誠意は「お花畑」だと揶揄し、「匹夫の勇」を振り回すなと諭す。患者の側からすれば、許せないことのようだが、医学的に確証のない話で遺族を混乱させることは必ずしも望ましくない。

あるいは、「包括医療費」を悪用した診療報酬の二重取り。本院と分院を別の病院として届け出ることで、本院で入院させた患者を分院に移すだけで、新たな診療費を発生させるという手口だ。正義感の強い研修医や看護師は批判するが、ベテランの指導医はこれも病院運営のためには必要な側面があると批判を退ける。

さらには、看護師の深夜勤務の危機的な状況。入院患者が三十九人の病棟で、深夜勤務の看護師は三人。すなわち一人が十三人を受け持つ計算だが、いったん、看護師二人が必要な事態が発生すれば、残りの一人が三十八人を世話することになる。次に何か起こると、とたんに危険な状況になりかねない現実が、実際、多くの病院で日々繰り返されている。

そんな中で、慧介はベテランの栗田桜子医師の指導のもと、台湾から留学してきた女性研修医・黄麗君とともに、診療の腕を磨いていく。ところが、慧介が受け持つ患者が二人続けて不審な状況で亡くなり、さらにはそれ以前にも三人の患者が不自然な状況で亡くなっていることがわかる。慧介は栗田の指示で調査をはじめるが、調べれば調べるほど怪しげな事態が明らかになる。

優秀だが冷ややかな女性指導医、日本人ではあり得ないストレートかつ論理的な発言を繰り返す台湾人留学生、純粋さと気楽さと合理性を兼ね備えた看護師たち、事なかれ主義の事務職員、政治的判断を優先する病院幹部。いずれも善悪どちらにも傾きかねない危うさで、物語を牽引する。加えて状況のリアルさが、この話は現実の病院でも起こり得るのではないかと背筋を寒くさせる。

実際、激務を強いられる現場の医療者は、ついこう考えるのではないか。もっと患者が減ればいいのに。そうすればもっといい医療ができるのに、と。それが禁断の誘惑になる。あまりに忙しすぎると、正常な判断は鈍り、苛立ちと焦りが正義感をいびつに変貌させ、暴走させることもあり得るだろう。

結末で語られるテーマは、“それぞれの正義”という現代的な問題だ。正義はひとつではなく、目先の正義、スパンの長い正義、自己満足の正義、全体のために一部を犠牲にする正義など、さまざまな様相がある。極限状態で自分の信じる正義のために殺人を犯すことも、あり得ないとは言い切れない。医療現場が舞台の場合、その手段が“治療”を装えるところに恐ろしさがある。殺人という究極の悪が、相手のためを思ってする正義の行為にすり替えられるのだから。

(くさかべ・よう 作家・医師)

波 2015年11月号

単行本刊行時掲載

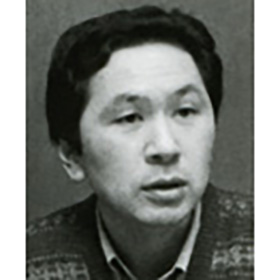

著者プロフィール

久間十義

ヒサマ・ジュウギ

1953(昭和28)年、北海道生れ。早大卒。1987年、「マネーゲーム」で文藝賞佳作入選しデビュー。現実の事件に想を得た問題作を次々と発表し、ポストモダン文学の旗手として注目を集める。1990(平成2)年、『世紀末鯨鯢記』で三島由紀夫賞受賞。『魔の国アンヌピウカ』『オニビシ』等の文芸作品の他、『刑事たちの夏』『ダブルフェイス』『ロンリー・ハート』『笑う執行人 女検事・秋月さやか』等の警察小説・特捜検察ミステリー、『聖(セント)ジェームス病院』『生存確率』『デス・エンジェル』『禁じられたメス』等の医療小説、『狂騒曲』『黄金特急』等の経済小説、『祈りのギブソン』等のサスペンス・ホラーと幅広く活躍している。