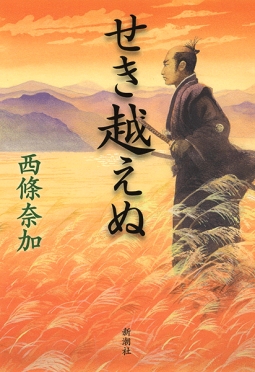

せき越えぬ

1,650円(税込)

発売日:2019/11/20

- 書籍

越すか、越さぬか――。ここは人生の峠を迎えた者に決断を迫る場所。

東海道・箱根の関所には、今日も切実な事情を抱えた旅人がやって来る。西国へ帰る訳ありげな兄妹、江戸から夜逃げしてきた臨月の女、そして命を賭して一人の男にこの国の未来を託そうとする人々――黄昏を迎えた江戸の世で、若い関守の目に映る究極の人間ドラマ。さらに彼自身が迎える最大の岐路を鮮やかに描き出す骨太な時代小説。

氷目付

相撲始末

瓦の

関を越える者

書誌情報

| 読み仮名 | セキコエヌ |

|---|---|

| 装幀 | 浅野隆広/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-300318-2 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 1,650円 |

書評

関所の内側にドラマがある

江戸時代の箱根といえば、関所と名湯。時代劇では、いかつい顔の役人が手形を改めたり、鬼婆のような女改めが女の旅人を裸にひんむいたりと、緊張感あふれる場面になることがほとんどだ。だが、それらはすべて旅人の視線で見た関所だった。『せき越えぬ』は、関所の新米役人たちが、内側から「せき」を見つめる物語である。

主人公は、小田原藩十一万三千石、大久保家の家臣・武藤一之介。通称・武一である。大事な使いを命じられ、関所に赴いたはいいが、二十七歳にしてあまり後先考えない性格の武一はいきなりドジを踏む。夏の道中で大切な手形を汗に濡らしてしまい、印判などが確かめられないと関所役人に出直しを命じられたのだ。ところが、よくよく聞いてみると、同様の出来事が頻発していることがわかる。その裏には関所に潜む陰湿な実態があった。関所の気のいい足軽、岡衛吉の協力を得て、道場仲間の親友、騎市こと騎山市之助や同じ被害にあった巨漢の越坂晋輔、斉藤兵六、松田忠也と関所の暗い影を払拭した武一は、晋輔らと箱根で働くことになる。

逃亡中の盗人、泣いて逃げ出す女、相撲取り、関所で陣痛を起こした妊婦などなど、さまざまな人間たちの「事件」が起こり、武一たちは知恵を出し合い、解決していく。慣れない変装までする姿には笑ってしまった。これはりっぱなお仕事ドラマである。さらに武一は、女改め「人見女」の見習いとなった千野理世を好きになる。来た来た、仕事の次は恋愛ドラマですか? と思ったが、このあたりから、話はぐっとおとなモードになっていくのだ。禁制の日本地図(伊能図)を持ち出そうとしたシーボルトが国外追放・再渡航禁止処分となり、彼を助けた者たちが罰せられた「シーボルト事件」。およそ箱根の関所には関わりなさそうに思えるこの事件が、武一の恋と騎市との友情にも大きく響いてくるのである。夫と離別し、人見女となる理世の思い。家中でも十指に入る名家の跡取り騎市の決意。友の究極の願いを受け止めた武一は、逞しく男っぽく成長する。

ここまで武一を巡る横のつながりを書いたが、この小説のいいところは、縦の人間関係もきちんと描かれていること。武一とおじさん世代との関わりが面白いのである。

たとえば、父、俵兵衛。出世に縁のない武藤家の呑気な父は、四十代の若さで隠居し、碁や謡、釣りに野歩きと趣味三昧の日々を送る。しかし、ただ凡庸な人物かといえば、決してそうではない。武一が十歳のときには、お役差し止めとなったこともある。父の失業の危機に子どもの武一は震えたが、おとなになった今は「一癖ある父のことだ、上役の組頭から不興を買い、それでも恭順する真似を拒んだのだろう」と推測する。飄々としているようで、自分なりの筋を通す父とそれを理解している息子。父もまた、息子の良さを認めている。その父が、武一の弟に伝えた言葉がいい。

「本当に強いのは、負けない者ではなく、何度でも立ち上がることのできる者だと。いつだったか、父上がそのように」

もうひとり、興味深いおじさんは、関所に赴任した横目付・望月嘉門である。家中を監察する目付の中でもことさらの切れ者で、不料簡や手抜かりには容赦がないため、氷目付と呼ばれる望月は、うわさの通りの仕事ぶりを見せる。しかし、望月にもまた、別の顔があった。その顔は謎解きのように現れる。一筋縄ではいかないおじさんだ。

そして、出番こそ少ないが、心惹かれるおじさんがもうひとり。武一、騎市の剣の師範、多木川鷹道である。

「一本の剣の前では、身分も育ちも関わりない。ただ、技と心延えだけが剣に試される」

剣の前では平等。この教えが、どれほど弟子たちの人生を大きく豊かにしたか。

「味のあるおじさんが出てくる時代小説にハズレなし」は、私の説だが、それはこの作品でも証明された。

梅、桜、撫子、夕顔、木蓮、さまざまな花とともに描写される箱根の四季が美しい。締めくくりは春。武一が見る屏風山はまだ冬景色だ。

読後、読者は「せき」の意味を考えるはずだ。せきを越える。そして、生きる。男たちだけでなく、女たちも自分の道を行く。はじめはもっと甘い話かと思ったが、なかなかどうして甘くはない。そこがすごくいい。

(ぺりー・おぎの 時代劇評論家)

波 2019年12月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

西條奈加

サイジョウ・ナカ

1964年、北海道生まれ。都内英語専門学校卒業。2005年、『金春屋ゴメス』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞。2012年『涅槃の雪』で中山義秀文学賞、2015年『まるまるの毬』で吉川英治文学新人賞、2021年『心淋し川』で直木賞を受賞。他の著書に「善人長屋」シリーズ、「金春屋」シリーズ、「神楽坂日記」シリーズ、『上野池之端 鱗や繁盛記』『六花落々』『せき越えぬ』『曲亭の家』『姥玉みっつ』『バタン島漂流記』など多数。