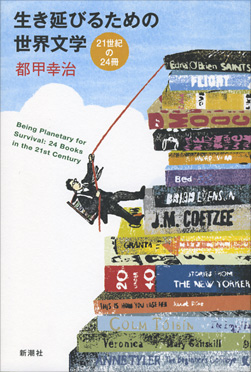

21世紀の世界文学30冊を読む

2,200円(税込)

発売日:2012/05/31

- 書籍

- 電子書籍あり

名作は世界中で日々生まれている! 文学の「いま」の鼓動を伝える最速・最強の世界文学ガイド。

ポール・オースター、トマス・ピンチョンからミランダ・ジュライ、ジュノ・ディアス、そしてアフリカ、中国、ラテンアメリカ、旧ユーゴスラビアの作家まで。未訳の同時代小説をいち早く読み、紹介してきた著者による、明快にして刺激的な世界文学ガイド決定版。ジュノ・ディアスの未邦訳短篇「プラの信条」を特別収録。

1 オタクの見たカリブ海――ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』

2 切なさのゆくえ――ミランダ・ジュライ『いちばんここに似合う人』

3 ミニマルな青春――タオ・リン『アメリカンアパレルで万引』

4 南米文学を捏造する――ダニエル・アラルコン『蝋燭に照らされた戦争』

5 アメリカに外はあるのか――ジュディ・バドニッツ『素敵で大きいアメリカの赤ちゃん』

6 心の襞を掴む――イーユン・リー『黄金の少年、エメラルドの少女』

7 沈黙の修辞学――マイリー・メロイ『どちらかを選ぶことはできない』

8 文明の外へ――ピーター・ロック『捨て去ること』

9 お笑いロサンゼルス――トマス・ピンチョン『LAヴァイス』

10 オースターの新作が読みたい!――ポール・オースター『写字室の中の旅』

11 命を受け継ぐこと――ドン・デリーロ『墜ちてゆく男』

12 引き延ばされた時間――ドン・デリーロ『ポイント・オメガ』

13 監獄としてのアメリカ――フィリップ・ロス『憤慨』

14 世界の始めに映画があった――スティーヴ・エリクソン『ゼロヴィル』

15 サラエボの幼年時代――アレクサンダル・ヘモン『愛と困難』

16 アメリカの内戦――アレクサンダル・ヘモン『ラザルス計画』

17 心の揺れを捉える――チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ『なにかが首のまわりに』

18 外国で生きるということ――ハ・ジン『すばらしい墜落』

19 もう一つの日本――カレン・テイ・ヤマシタ『サークルKサイクルズ』

20 動物としての人間――J・M・クッツェー『悪い年の日記』

21 さまよえるファシストたち――ロベルト・ボラーニョ『南北アメリカのナチ文学』

22 バカの帝国――ジョージ・ソーンダーズ『説得の国で』

23 熱帯の魅惑――デニス・ジョンソン『煙の樹』

24 いてはいけない人々、いってはいけない言葉――リン・ディン『偽の家』

25 これは小説ではない――リディア・デイヴィス『嫌なこといろいろ』

26 認識できない恐怖――ブライアン・エヴンソン『遁走状態』

27 他なるものに出会う――ジム・シェパード『わかっていただけますよね』

28 ノスタルジーの国への旅――マイケル・シェイボン『ユダヤ警官同盟』

29 B級小説の快楽――ジョナサン・リーセム『あなたはまだ私を愛していない』

30 街のにおい――ダン・ファンテ『安酒の小瓶 ロサンゼルスを走るタクシードライバーの話』

[特別収録]訳し下ろし短篇

「プラの信条」ジュノ・ディアス著/都甲幸治・久保尚美訳

あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | ニジュウイッセイキノセカイブンガクサンジュッサツヲヨム |

|---|---|

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-332321-1 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 評論・文学研究 |

| 定価 | 2,200円 |

| 電子書籍 価格 | 1,760円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2015/04/10 |

書評

ほんとかな、と思った

最初はほんとかな、と思った。

「新潮」で「生き延びるためのアメリカ文学」というコラムの連載が始まった頃のことだ。

アメリカでは21世紀になってからどんどんおもしろい小説が書かれているという趣旨で、その実例がずらりと並んでいる。たしかにすごくおもしろそうだ。どの作品もプロットが派手だし、設定が複雑で、社会的かつ人間的にとても深みがあるように見える。それに著者とされる連中の出自もそれぞれに変わっている。

スタニスワフ・レムにありもしない本の書評を集めた『完全な真空』という作品があったけど、これもあの類の企みじゃないのかとぼくは疑った。つまりこの都甲くんなる才気煥発な人物があり得べきアメリカ文学を捏造して、まことしやかに紹介しているのではないか? だって話がうますぎるから。これじゃまるで本当にアメリカ文学がそのまま世界文学になってしまうみたいだ。

しかし、二〇一〇年の九月にこの疑惑の仮説は崩壊した。ぼく自身がこの本で『なにかが首のまわりに』の作者として紹介されているチママンダ・ンゴズィ・アディーチェその人に会って話をしたのだ。だから少なくとも彼女は実在する。となると、他の人々も実在することになる。

都甲リポートによると、今のアメリカ文学はこれまでになく沸騰しているように見える。若い才能が次々に開花して、フィリップ・ロスやトマス・ピンチョンなどの巨匠たちは若い連中以上に新鮮で大胆な作品を世に送り出す。昔、フランス人のクロード=エドモンド・マニーが言った『アメリカ小説時代』という言葉があの頃以上に実現しているように見える。彼女が取り上げたのはヘミングウェイやフォークナー、フィッツジェラルド、ドス・パソスなどだった。あの豊饒の時代は今まで続いていたのか。

当時のアメリカは拡張期だった。今は国家としては衰退期だろう。国際的な影響力は薄れつつある。そういう時の方が文学はおもしろい。

それにアメリカは国として開かれている。移民を受け入れ、不法入国者をコントロールしようとしてしきれず、異質なる者たちの出会いないし衝突が社会のあちこちで起こっている。だからこの本が取り上げる作家の何割かはアメリカで生まれていなかったり、あるいは移民の二世だったりする。ジュノ・ディアス(ドミニカ共和国)、タオ・リン(台湾)、アレクサンダル・ヘモン(旧ユーゴスラビア)、チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ(ナイジェリア)、ハ・ジン(中国)、カレン・テイ・ヤマシタ(日本)、リン・ディン(ベトナム)……

日本で言えば、楊逸やリービ英雄やアーサー・ビナードやシリン・ネザマフィ、古くは金達寿のような文学者がたぶん日本の百倍くらいいるのだ。異文化の人たちが来ればあちこちで衝突が起こる。それを承知で国を開く。異質の要素による活性化の方に賭ける。たとえメイフラワー以来の家系を持つ作家であっても押し寄せる新しいアメリカ人たちと張り合わなければならない。だから、実際、現代アメリカ文学はそのまま現代世界文学になっているのだ。

ドン・デリーロの『墜ちてゆく男』の話は今の我々にとってとりわけ意味が深い。なぜならば9・11の後の状況は3・11の後の状況によく似ているから。

この小説についての指摘、「一度国家の物語に回収されてしまったものを、再び個別の物語にまで微分すること。事態を簡単に理解したつもりになったり、あるいは安易な理由付けや処方箋を与えたりすることを拒み、過ぎ去った人々の顔を決して忘れないこと」って、そのまま東日本大震災に対するぼくたちの姿勢ではないか。

(いけざわ・なつき 作家)

波 2012年6月号より

著者プロフィール

都甲幸治

トコウ・コウジ

1969年福岡県生まれ。翻訳家、早稲田大学文学学術院教授。東京大学大学院修了。著書に『偽アメリカ文学の誕生』、『21世紀の世界文学30冊を読む』、『狂喜の読み屋』など、訳書にスコット・フィッツジェラルド『ベンジャミン・バトン数奇な人生』、チャールズ・ブコウスキー『勝手に生きろ!』、ジュノ・ディアス『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』『こうしてお前は彼女にフラれる』(ともに共訳)、ドン・デリーロ『天使エスメラルダ』(共訳)などがある。