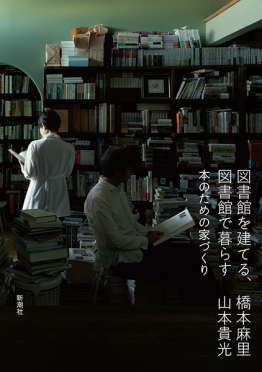

図書館を建てる、図書館で暮らす―本のための家づくり―

3,630円(税込)

発売日:2024/12/18

- 書籍

- 電子書籍あり

図書館に住みたい!

2019年末に建ちあがった、膨大な蔵書を収める家〈森の図書館〉。2人の施主が、普請のプロセスや、そこで過ごすなかで考えたことをつづり、デジタルだけでは実現できない、「本のある空間」の効用をさぐる。書架の写真はもちろん、建築家の寄稿や図面類も多数収録。蔵書と家と人との関係をめぐる実践的ドキュメント。

まえがき 橋本麻里

〈森の図書館〉が建ち上がるまで

プロローグ 〈森の図書館〉へようこそ 橋本麻里

引っ越し魔の住居放浪記 橋本麻里

本と暮らす日々――魔窟のできるまで 山本貴光

〈森の図書館〉を設計することになった 三井嶺

複雑にカーブする屋根との闘い 三井嶺

森へ「帰還」した書架 橋本麻里

雨に泣き、本棚と格闘し、とうとう竣工 三井嶺

本のある空間で起こっていること

本を迎える 山本貴光

書棚をつくる 山本貴光

「本のある空間」の歴史 山本貴光

理想の図書館 山本貴光

本にまつわる仕事

旅人のための図書館をつくる 橋本麻里+山本貴光

書物の展示が可視化するもの――「世界を変えた書物」展 橋本麻里

書物の中に入り込む展覧会 北斎づくし 橋本麻里

自然という書物――博物図譜をあつめる、楽しむ。 橋本麻里

あとがきにかえて

〈森の図書館〉で暮らす 橋本麻里+山本貴光

参考文献・註

書誌情報

| 読み仮名 | トショカンヲタテルトショカンデクラスホンノタメノイエヅクリ |

|---|---|

| 装幀 | 筒口直弘(新潮社)/撮影、白井敬尚+三橋光太郎(白井敬尚形成事務所)/ブックデザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 芸術新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | A5判 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-355991-7 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |

| 定価 | 3,630円 |

| 電子書籍 価格 | 3,630円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/12/18 |

書評

「良き隣人」たちと築く知の宇宙

『図書館を建てる、図書館で暮らす―本のための家づくり―』は、多くの読書家、蔵書家、あるいは積ん読家にとって、まさに憧憬の書と言えるだろう。

私はご夫妻のうち山本さんと先にお会いしているが、初対面で戴いた瀟洒な名刺には「森の図書館司書長」と刷りこまれていた。よく聞いてみると、それは公共図書館ではなく、私立の図書館でもなく、自宅だと。蔵書は約五万冊! 間取りをお聞きして、私は腰を抜かした。自宅に図書館並みの書庫をお持ちのかたは知っていたが、この森の図書館は家全体が図書館なのだ。

書架スペースが膨大にあり、その中央に、天井の高い、しかし本を保護するために陽光は入りすぎない、森の大樹の木陰のように暖かで涼しげな部屋が存在する。メインルームとなる「閲覧室」だ。「ロマネスク時代の修道院の図書室に住みたい」という理想を叶えるべく造られた夢の一室。中世西洋風の“陰影礼讃”の実践である。

しかし書物を「閲覧」するだけがこの空間の目的ではない。そこがこの家最大の特徴でもあるだろう。閲覧室はふたりの仕事場でもある。パソコンを据えて調べものや書きものをする。だから、資料をひろげられるよう大きなロングテーブルが設えられている。そのテーブルの周囲を、古今東西、世界から集まってきた書物が取り巻くさまは圧巻だ。

お互いの専門の日本美術・現代美術、古代哲学や歴史系の書物から、あらゆる人文書、社会科学、サイエンス、国内外の小説、俳句・短歌、音楽、映画などに関するハードカバー、文庫、新書、雑誌、図版本などが犇めきあう。

これら五万冊からなる知の宇宙に抱かれているわけだ。閲覧室は、仕事の打ち合わせの場にもなる。おふたりにとって寛ぎのリビングでもあるし、食事もここでとるという。まあ、おおまかに言って、寝室、風呂、トイレ以外のほとんどの活動の場はこの居心地抜群の一室にあるようなのだ。

橋本さんは、設計の際にリビング・ダイニングはいらないと注文したという。この大胆なコンセプトに痺れる読書家、蔵書家、積ん読家は多いだろう。「書店/図書館に住みたい」という言い方があるが、文字通り「図書館に暮らす」毎日なのだ。

書物というものの魔力に魅入られたおふたりが出会ったのも奇跡の巡り合わせだと思うが、橋本さんが逗子の山の斜面にこの森の図書館を建てるのにうってつけの土地を見つけたのも運命なのだろう。図書館は後背の山と森の緑に抱かれるようにしてその山肌に鎮座している。

まわりの自然との調和がじつに美しい。しかしこのようなむずかしい地形、しかも旗竿地に、地下一階地上二階+ロフトという建物を建造するには、もちろんたいへんな技術と知識と手間が必要なのだった。そのあたりのことは、設計を手がけた三井嶺さんによる本書への寄稿にくわしいので、そこもぜひご堪能いただきたい。

おふたりは書物のキュレーションの信念にも人並外れたものがある。山本さんは以下の文庫は「毎月刊行される新刊をつべこべ言わず全点読むことにしている」という。岩波文庫、岩波現代文庫、角川ソフィア文庫、講談社学術文庫、講談社文芸文庫、ちくま学芸文庫、光文社古典新訳文庫、ハヤカワノンフィクション文庫、平凡社ライブラリー、法蔵館文庫……。

いやはや、すごい。橋本さんの関心領域も同様に広大無辺で深遠だし、一体どうやって日々流入してくる本を分類し書架に収めているのだろうか。ひとつ指針となる理念をご紹介しておく。

それは、大蔵書家で文化史研究家のアビ・ヴァールブルクの言葉を借りた「良き隣人」という概念だ。彼は蔵書を、「図書分類法のようなシステマティックなやり方ではなく、哲学の隣に占星術や魔術の文献を、美術を文学や哲学とつなげるなど、分けるというよりは、分けられたものを再び結び合わせるような並べ方をした」といい、山本さんは本を並べるときこの言葉を念頭においている。

翻訳者である私がここから想起したのは、ヴァルター・ベンヤミンの「翻訳者の使命」の一節だ。翻訳とは元の言語を再現したり模倣したりするものではないと彼は言う。一つの壺がばらばらになったとして、その破片を元通りの形に再建するのが翻訳というものではない。翻訳とは、一つの破片とぴったり合って「調和」し「結びつく」隣の破片を見つけることだとこの大思想家は言うのだ。

そして、このかけらたちが翻訳という営為を通じて一つの大いなる言語を形成していく。それがベンヤミンの夢見た理想郷だった。これは橋本さん、山本さんの図書館を形作る本の宇宙理論と似ていないだろうか?

ちなみに、この図書館設計と建設の源流となったものに、金沢工業大学主催〈世界を変えた書物〉展のシリーズがある。もう度肝を抜かれるような歴史的書物の初版本(実物ですよ、実物!)を綺羅星のごとく展示する企画展だ。コペルニクス『天球回転論』、ケプラー『新天文学』、ガリレイ『星界の報告』、ファラデー『電気の実験研究』、アインシュタイン『相対性理論』、湯川秀樹『素粒子の相互作用について』などなど。同展覧会についても橋本さんが写真入りで記事を寄せているのでお楽しみに!

(こうのす・ゆきこ 翻訳家/文芸評論家)

波 2025年1月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

橋本麻里

ハシモト・マリ

学芸プロデューサー、甘橘山美術館開館準備室室長、金沢工業大学客員教授。1972年、神奈川県生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。草月出版に編集者として勤務したのち、フリー。雑誌等の編集・執筆、文化・芸術に関わるコンサルティング、ゲーム、舞台等の監修など、幅広い領域で活動。NHK中央放送番組審議会、国立美術館外部評価委員会(文化庁)、文化審議会文化施設部会(文化庁)をはじめ、各種委員を務める。著書に『橋本麻里の美術でたどる日本の歴史』全3巻(汐文社)、『京都で日本美術をみる【京都国立博物館】』(集英社クリエイティブ)、『かざる日本』(岩波書店)など。編著に『日本美術全集』第20巻(小学館)、『世界を変えた書物』(山本貴光著、小学館)など。展覧会企画に「末法/Apocalypse 失われた夢石庵コレクションを求めて」(細見美術館、2017年)、「北斎づくし」(東京ミッドタウン・ホール、2021年)、「KUMIHIMO: The Art of Japanese Silk Braiding by DOMYO」(JAPAN HOUSE 2021─2023年)など。

山本貴光

ヤマモト・タカミツ

文筆家、ゲーム作家、東京科学大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授、YouTubeチャンネル「哲学の劇場」を吉川浩満と主宰。1971年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。コーエーでのゲーム開発を経て、教育や文筆に携わる。著書に『文体の科学』(新潮社)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『投壜通信』(本の雑誌社)、『マルジナリアでつかまえて――書かずば読めぬの巻』、『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(ともに本の雑誌社)、『文学のエコロジー』(講談社)など。共著に『脳がわかれば心がわかるか』(吉川浩満と、太田出版)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満と、本の雑誌社)など。訳書にケイティ・サレン、エリック・ジマーマン『ルールズ・オブ・プレイ』全4巻(ニューゲームズオーダー)、DK社編『哲学ってなんだろう? 哲学の基本がわかる図鑑』(東京書籍)など。