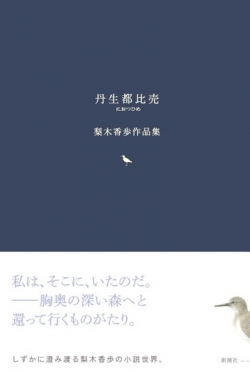

丹生都比売 梨木香歩作品集

2,970円(税込)

発売日:2014/09/30

- 書籍

- 電子書籍あり

胸奥の深い森へと還って行く。見失っていた自分に立ち返るために……。

蘇りの水と水銀を司る神霊に守られて吉野の地に生きる草壁皇子の物語――歴史に材をとった中篇「丹生都比売」と、「月と潮騒」「トウネンの耳」「カコの話」「本棚にならぶ」「旅行鞄のなかから」「コート」「夏の朝」「ハクガン異聞」、1994年から2011年の8篇の作品を収録する、初めての作品集。しずかに澄みわたる、梨木香歩の小説世界。

目次

月と潮騒 2008

トウネンの耳 2008

カコの話 2005

本棚にならぶ 2007

旅行鞄のなかから 2006

コート 2005

夏の朝 1994

丹生都比売 1995

ハクガン異聞 2011

トウネンの耳 2008

カコの話 2005

本棚にならぶ 2007

旅行鞄のなかから 2006

コート 2005

夏の朝 1994

丹生都比売 1995

ハクガン異聞 2011

あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | ニオツヒメナシキカホサクヒンシュウ |

|---|---|

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-429910-2 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 2,970円 |

| 電子書籍 価格 | 1,650円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/05/27 |

書評

波 2014年10月号より 懐しいあの場所へ。

『西の魔女が死んだ』でおばあちゃんはまいに言う。

I know. わかっていますよ。

なんて優しい言葉だろう。子どもというものは、ただでさえ非力で、それを伝える言葉もまだ十分に持ち合わせてはいない。言うに言われぬ思いをいくつも、いくつも胸に抱えている存在だ。その沈黙を侮ってはならない。何も言わないからって何もわかっていないわけじゃない、むしろ子どもの方が大人よりもっと敏感に物事を感じ取っていたりするものだ。

『丹生都比売 梨木香歩作品集』を読みながら、梨木香歩という作家はそんな言うに言われぬ沈黙の中にたたずんでいる子どもに何か語りかけたくて、やむにやまれず筆をとったのだということを思い起さずにはいられなかった。『西の魔女が死んだ』が書かれたのはいじめで自殺する子どものことが社会問題としてニュースに取り上げられ始めた頃のことだった。作家になりたかったわけではなかった。もっと切実な、おそらくは他人事ではないという思いに突き動かされて小説を書き始めたこの人が、作家デビュー20周年の今に至るまで変わらずにその切実さを抱え続けていることに胸打たれてしまう。

この本には、表題作で長く入手困難になっていた『丹生都比売』(1995年)をはじめ9篇の作品が収められているのだけれど、同じ泉から湧き出でた物語であるという印象をあらためて強く感じさせる。冷蔵庫を開けると波の音が聞こえる『月と潮騒』も、図鑑に挟んだままになっていた押し葉から亡き夫との会話を思い出す『トウネンの耳』も、記憶の物語だ。トウネンは鳥の名前だ。トウネンの、耳はどこにあるのだろう。ふとした拍子に堰を切って溢れ出す水のようによみがえった記憶は、思いがけない景色が見える場所までその人を連れていく。『カコの話』で公園の池で釣り上げた人魚が「ええ、私があなたのカコです」と答えた時も、あるいは『本棚にならぶ』で何かとぶつかるたびに体が欠けていく病にかかった〈私〉が「おかあさん、助けて」という声を耳にした時も、考えるよりも早く体の内側でそれに応えているものがある。体が覚えている記憶。とうに忘れてしまったと思っていたそれは、思い出というよりもっと根源的な、人が生まれた時から否応なく抱えてきた哀しみのようなものではないか。

人はどうしてこんなに寂しいのか。寂しいのは人だけなのだろうか。通底音のようにずっと流れている水音に耳を澄ませていくと、ふとそんな思いがひたひたと迫ってくる。『夏の朝』の夏ちゃんも、『丹生都比売』の草壁皇子も、だから大人には見えない、自分だけの友達が必要だったのだろう。

I know. わかっていますよ。

そう言ってくれる誰かが。それを幼心が見せた幻と笑うことは容易いけれど、大人になった今も本当はそこに人はずっと帰りたいのではないか。子ども時代に感じたあの自然との全き調和。風の音に驚き、夜を怖れ、球根が芽吹くことに目を見はったあの頃、人は小さくとも本来の生き物として生きていたのに、いつの間にかそれを忘れてしまう。幼いながらに政争の嵐の渦中にいた草壁皇子は、もの言わぬ少女キサからもらった銀色の勾玉を何度もぎゅっと握りしめる。強くありたいという思いと、変わらずにいたいという思いに引き裂かれながら、人は生きる。遠ざかる景色が胸をしめつけるのはそのせいだ。帰りたい――、記憶は水銀の結晶のように変わらずにそこにある。

無償の愛というのは、本当は親が子に注いでいるのではなく、子どもの方が親に与えてくれたものではないのか。だってどの子もこんなにも懸命にありのままを受け入れようとしている。

9つの物語の中でかそけき音がする。それは遠いはるかなあの場所へと呼ぶ声だ。梨木香歩の描く物語はいつもそうだ。かすかな鈴の音のように、懐かしいあのはじまりの場所へと読む者を誘う。そのせつなさ、その幸福。たっぷりと泳いだ後、寄せては返す波の余韻が消えないように、忘れようとしても忘れがたい記憶はきっと私たちの体にも刻み込まれていて、こだまのようにその声に応えてしまう。

I know. わかっていますよ。

なんて優しい言葉だろう。子どもというものは、ただでさえ非力で、それを伝える言葉もまだ十分に持ち合わせてはいない。言うに言われぬ思いをいくつも、いくつも胸に抱えている存在だ。その沈黙を侮ってはならない。何も言わないからって何もわかっていないわけじゃない、むしろ子どもの方が大人よりもっと敏感に物事を感じ取っていたりするものだ。

『丹生都比売 梨木香歩作品集』を読みながら、梨木香歩という作家はそんな言うに言われぬ沈黙の中にたたずんでいる子どもに何か語りかけたくて、やむにやまれず筆をとったのだということを思い起さずにはいられなかった。『西の魔女が死んだ』が書かれたのはいじめで自殺する子どものことが社会問題としてニュースに取り上げられ始めた頃のことだった。作家になりたかったわけではなかった。もっと切実な、おそらくは他人事ではないという思いに突き動かされて小説を書き始めたこの人が、作家デビュー20周年の今に至るまで変わらずにその切実さを抱え続けていることに胸打たれてしまう。

この本には、表題作で長く入手困難になっていた『丹生都比売』(1995年)をはじめ9篇の作品が収められているのだけれど、同じ泉から湧き出でた物語であるという印象をあらためて強く感じさせる。冷蔵庫を開けると波の音が聞こえる『月と潮騒』も、図鑑に挟んだままになっていた押し葉から亡き夫との会話を思い出す『トウネンの耳』も、記憶の物語だ。トウネンは鳥の名前だ。トウネンの、耳はどこにあるのだろう。ふとした拍子に堰を切って溢れ出す水のようによみがえった記憶は、思いがけない景色が見える場所までその人を連れていく。『カコの話』で公園の池で釣り上げた人魚が「ええ、私があなたのカコです」と答えた時も、あるいは『本棚にならぶ』で何かとぶつかるたびに体が欠けていく病にかかった〈私〉が「おかあさん、助けて」という声を耳にした時も、考えるよりも早く体の内側でそれに応えているものがある。体が覚えている記憶。とうに忘れてしまったと思っていたそれは、思い出というよりもっと根源的な、人が生まれた時から否応なく抱えてきた哀しみのようなものではないか。

人はどうしてこんなに寂しいのか。寂しいのは人だけなのだろうか。通底音のようにずっと流れている水音に耳を澄ませていくと、ふとそんな思いがひたひたと迫ってくる。『夏の朝』の夏ちゃんも、『丹生都比売』の草壁皇子も、だから大人には見えない、自分だけの友達が必要だったのだろう。

I know. わかっていますよ。

そう言ってくれる誰かが。それを幼心が見せた幻と笑うことは容易いけれど、大人になった今も本当はそこに人はずっと帰りたいのではないか。子ども時代に感じたあの自然との全き調和。風の音に驚き、夜を怖れ、球根が芽吹くことに目を見はったあの頃、人は小さくとも本来の生き物として生きていたのに、いつの間にかそれを忘れてしまう。幼いながらに政争の嵐の渦中にいた草壁皇子は、もの言わぬ少女キサからもらった銀色の勾玉を何度もぎゅっと握りしめる。強くありたいという思いと、変わらずにいたいという思いに引き裂かれながら、人は生きる。遠ざかる景色が胸をしめつけるのはそのせいだ。帰りたい――、記憶は水銀の結晶のように変わらずにそこにある。

無償の愛というのは、本当は親が子に注いでいるのではなく、子どもの方が親に与えてくれたものではないのか。だってどの子もこんなにも懸命にありのままを受け入れようとしている。

9つの物語の中でかそけき音がする。それは遠いはるかなあの場所へと呼ぶ声だ。梨木香歩の描く物語はいつもそうだ。かすかな鈴の音のように、懐かしいあのはじまりの場所へと読む者を誘う。そのせつなさ、その幸福。たっぷりと泳いだ後、寄せては返す波の余韻が消えないように、忘れようとしても忘れがたい記憶はきっと私たちの体にも刻み込まれていて、こだまのようにその声に応えてしまう。

(たき・はるみ フリーライター)

著者プロフィール

梨木香歩

ナシキ・カホ

1959年生まれ。小説に『丹生都比売 梨木香歩作品集』『西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集』『裏庭』『からくりからくさ』『りかさん』『家守綺譚』『村田エフェンディ滞土録』『沼地のある森を抜けて』『ピスタチオ』『僕は、そして僕たちはどう生きるか』『雪と珊瑚と』『冬虫夏草』『海うそ』『岸辺のヤービ』など、またエッセイに『春になったら莓を摘みに』『ぐるりのこと』『渡りの足跡』『不思議な羅針盤』『エストニア紀行』『やがて満ちてくる光の』『炉辺の風おと』『ここに物語が』『歌わないキビタキ』『小さな神のいるところ』などがある。

この本へのご意見・ご感想をお待ちしております。

感想を送る