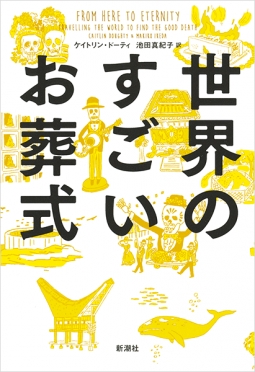

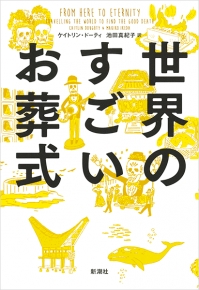

世界のすごいお葬式

1,870円(税込)

発売日:2019/02/27

- 書籍

- 電子書籍あり

簡単安上がり、みんな同じの、葬送のファスト化。人生の終わり、それでいいですか?

かつて自宅で家族の手で葬られた死者は、今やビジネスとして画一的に扱われる存在に。ならばと、葬儀会社を営む著者は旅に出る。インドネシア、メキシコ、ボリビア、スペイン、アメリカ国内、日本――そこで出会ったのは、野外火葬、ミイラとの暮らし……風変わりだが本気で死を悼む優しい弔いの形だった。新しい「死に方」を伝える一冊!

謝辞

参考文献

訳者あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | セカイノスゴイオソウシキ |

|---|---|

| 装幀 | 徳丸ゆう/カバーイラスト、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-507091-5 |

| C-CODE | 0098 |

| ジャンル | ノンフィクション |

| 定価 | 1,870円 |

| 電子書籍 価格 | 1,870円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2019/04/05 |

書評

清々しい葬送紀行

なんだろう、読後のこの清々しさは。

ケイトリン・ドーティ氏の前作は、『煙が目にしみる 火葬場が教えてくれたこと』だ。シカゴ大学で中世史を学んだ彼女は、新卒でサンフランシスコの葬儀社に、火葬技師・葬儀ディレクターとして勤めた。その体験記だが、何しろ時代の最先端をゆく葬儀社だったから、「通販」も行っており、遺族がネットで火葬を申し込んでクレジットカードで支払う。彼女の仕事は、病院から遺体を持ち帰り、火葬して遺骨を粉骨機にかけて灰にし、骨壺を厳重に包装して遺族に送ることだ。「対面時の顔のお支度」として、遺体の髭剃りや瞳へのアイキャップなどの挿入をする(これは、日本でも多かれ少なかれ同様だが)。葬儀ビジネスによって、遺族が死者のありのままの姿から遠ざけられている様に疑問を投げかける言葉が随所に見られ、この人はこの先、どんな歩みをするのだろうと思っていたのだが、天晴れだった。

ドーティ氏は、葬儀や火葬、祈りの在り方を見聞する旅に出ていた。アメリカ、スペイン、インドネシア、メキシコ、ボリビア、そして日本。本書は、世界のユニークな弔いの現場を歩き回り、臨場感たっぷりにまとめられたルポである。

ドーティ氏は、まずアメリカ・コロラド州へ向かった。田舎町クレストンの広野に、非営利団体が古来のスタイルで行う「野外火葬場」がある。参加したのは、早朝に銅鑼の音が一つ、空に響き渡って始まった火葬だ。その町の全住人に近い百三十人の参列者がジュニパー(フレッシュな香りがするヒノキ科の針葉樹)の枝を布にくるまれた遺体の上に載せていく。地平線に朝日が顔をのぞかせたのを合図に火がつけられ、白い煙が渦を巻いて立ち上り、白み始める空へと昇っていく中、息子が「愛してくれてありがとう。僕らのことはもう心配しないで、自由に空を飛んでくれ」と口火を切り、参列者が故人の思い出を語る光景があった。

この野外火葬場を「死や死者との共存という意味でここは理想郷ではないか」と記す一文に頷いたが、プリミティブな地に分け入ると、そんな「理想郷」が、我々の物差しでは到底計れない形式で保たれていたのだった。

インドネシア・スラウェシ島の辺鄙な山間地帯に住むトラジャ族を、ドーティ氏は「アマチュア人間剥製師」だと書く。遺体の皮膚を特殊な茶葉や樹皮で覆い(もしくはホルマリンを注入し)、剥製化させるのだ。家族は「今も生きている」の感覚で、数か月から数年に渡って、自宅で剥製の遺体と共に寝起きする。あるいは、遺体をいったん埋葬して、何年か後に取り出す村もあった。取り出した遺体は、顔を刷毛で払い、干からびた皮膚を剥がし、皆で遺体を囲んで記念写真を撮ってから、新しい服を着せ、水牛や豚を生贄に再び墓に入れる習わしだった。いずれも死が「“絶対的な区切り”でない」という精霊信仰によるものらしい。父親の遺体のケアをする息子が、「悲しいけれど、同時にうれしいです。こうして世話をすることで、育ててもらった恩を返せるんですから」と話すシーンも出てきて、遥かかなたの地のことだと思いながら読んでいても、心が揺さぶられるじゃないか。

メキシコでは、先祖の霊が戻ってくるとされる十一月一日と二日に、賑やかに迎えようとする気持ちがエスカレートして、ガイコツの扮装をした男女が陽気に踊りながら歩く祭りに発展していた。カトリックの国なのに、ボリビアの民家には、個人が所有する六十七個もの頭蓋骨がずらりと並べられ、悩める人たちの祈りの対象になっていた……。

清々しいと感じたのは、見たことも聞いたこともなかった弔いの方法にぎょっとするものの、よくよく読むと、実はそれは死者の冥福を祈る気持ち、もっと言えば「死」というものへの余りある愛の表現だと気づかされたからだろうか。

では、東京ではどうか。アメリカと同じく葬儀が一大ビジネスとなっているわけだが、ドーティ氏には火葬率がほぼ一〇〇パーセントであることが奇々怪々だったようだ。しかし、火葬場で炉から遺骨が引き出され(西洋では粉末状にされる)、遺族が箸で骨上げするしきたりに、あたたかい目を向けてくれたのが、嬉しかったりもした。

以前、私は、葬儀社員、湯灌師、遺体の修復師、火葬場職員らの仕事ぶりと思いを取材し、いずれ「死」をそう怖がらずに迎えられるような気持ちになった。本書で、ある意味、死と仲良くする方法での弔いがこうして行われていると知って、おこがましいが、その気持ちがぐっと大きくなった。「怖いもの見たさ」でもいいから、多くの人に読んでほしい。

(いのうえ・りつこ ノンフィクションライター)

波 2019年3月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

ケイトリン・ドーティ

Doughty,Caitlin

1984年米ハワイ州オアフ島生まれ。ロサンゼルス在住。シカゴ大学で中世史を学び、卒業後、サンフランシスコの葬儀社に就職した。サイプレス・カレッジ葬儀学校にて「葬儀ディレクター」の資格を取得し、複数の葬儀社を経た後、土葬、火葬、直葬、自然葬など多様な、故人や遺族の希望に沿った葬儀を実現する葬儀会社「アンダーテイキングLA」を2015年に設立した。著書に『煙が目にしみる 火葬場が教えてくれたこと』がある。

池田真紀子

イケダ・マキコ

1966年東京生れ。上智大学卒業。ディーヴァー「リンカーン・ライム」シリーズ、ウェルシュ『トレインスポッティング』、フィン『ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ』、グラス『エイリアス・エマ』、アジェイ=ブレニヤー『チェーンギャング・オールスターズ』など、訳書多数。