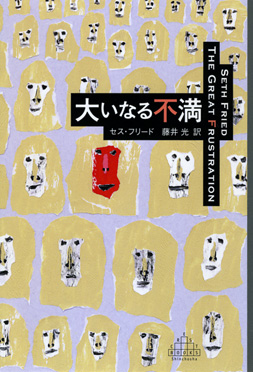

大いなる不満

1,980円(税込)

発売日:2014/05/30

- 書籍

ねじれたユーモアと奇想が爆発する、異色の新鋭によるデビュー短篇集。

古代人のミイラに出会った科学者たちの悲喜劇。なぜか毎年繰り返される死者続出のピクニック。数多の美女と一人の醜男が王に仕える奇妙なハーレム。平均寿命1億分の4秒の微小生物に見る叡智。現代アメリカ文学の新潮流をリードする若き鬼才による、苦くも心躍るデビュー短篇集。プッシュカート賞受賞作2篇を含む11篇。

フロスト・マウンテン・ピクニックの虐殺

ハーレムでの生活

格子縞の僕たち

征服者(コンキスタドール)の惨めさ

大いなる不満

包囲戦

フランス人

諦めて死ぬ

筆写僧の嘆き

微小生物集――若き科学者のための新種生物案内

書誌情報

| 読み仮名 | オオイナルフマン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-590109-7 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文芸作品、評論・文学研究 |

| 定価 | 1,980円 |

書評

波 2014年6月号より 「麻痺的不条理」の最良の使い手

たとえば加速していく不条理がある。風がちょっと吹いたおかげで猫が減り、ネズミの害で穀倉地帯が全滅したりするたぐいの話だ。あらゆることがどんどん手におえなくなっていき、坂道を転げるように言い訳が拡大していく。

たとえば脱臼する不条理がある。何かがどこかで噛み違ってしまったせいで、筋がうまく進行しない。はなはだしくは時間さえもが脱臼する。自分ではまともだと思っている膝は抜けてしまっており、床をのたうち回る羽目になったりするのだ。

セス・フリードの直面している現実をひとまず形容してみるなら、麻痺的不条理とでもなるだろうか。そこでは何かが拡大するでも壊れるでもなく、ただ麻痺したように停止している。たとえば「ロウカ発見」のロウカは氷漬けになっていた七千年以上前の人間であり、研究対象とされている。しかしそこで当面繰り広げられるのは、科学的な議論ではなく、研究者たちの妙に間の抜けたやりとりである。装置や検査の名前は妙に細かいくせに、研究の方向性はすっぽり抜け落ちてしまっている。まるでその世界には科学というものが存在しないようにも見えるわけだが、それならば、そんな装置や薬品が存在している理由がなくなる。科学は存在しているのだが停止している。そうして登場人物たちの誰もそれには気がつくことができないのである。

どこにでも存在しうる不条理なるものにいちいち目をとめていては日常がまず成り立たないから、それが堂々と姿を現すのはやはり非日常ということになる。「ハーレムでの生活」は、ハーレムに所属することになった男の物語であり、「格子縞の僕たち」は奇妙な仕事を任されており、「征服者の惨めさ」の舞台はスペインによる南米侵略、「包囲戦」の舞台は包囲下の街というように、作者の目はほつれ目を追いかけるように非日常を求めて動き続ける。何かが停止している感覚の多くは漠然とした不安として到来するが、舞台が神話時代に置かれた表題作の「大いなる不満」となると、その出現も直接的なものとなる。そこで停止されているのは争いであり、理由は知れず、その地に争いは存在しない。たとえ捕食者と被食者の間でもそうなのである。争いが存在することも存在しないこともそれだけでは不幸でも幸福でもない。石が静止していることとぶつかることの善悪を問われても答えようがないのと同じだ。問題が生じるのは、ここでの登場人物たちが自分たちは木石ではないと知っているところにあって、ただ争いだけを停止されているところにある。争いが停止されるなら、争いを望む本能だって一緒に停止されていなければ困るのだ。

何かが上手く回っていない、なにをしても食い違う、誰が出したのかわからない命令に従わなければならない、掟から脱出することが叶わないというモチーフはカフカ的と呼ぶこともできる。フリードがそこから一歩踏み出すのは、現実を突き抜けた勢いで虚構までをも突き破り、一回りして戻ってきてしまった感のある強い寓話性によってである。「フロスト・マウンテン・ピクニックの虐殺」での、毎年惨劇の起こるピクニックへどうしても参加してしまう人々や、「フランス人」での人種差別ジョークを披露してしまう主人公は、ひょっとするとそのまま、現代文明に対する風刺としか読まれない可能性さえある。説教くさい、ためになる寓話、でも現実味には欠けているよねと評することで押さえ込み、封じてしまいたくなるような不快さを強く伴っている。これはたとえば加速していく不条理がどこまでも突き抜けていくことで笑いに純化されていく様子とはひどく異なっており、現実の胸ぐらを掴んで揺さぶる腕のようなものに近い。そんな抽象的なものに胸倉を掴まれているという事実に思わず漏れる苦笑に似ている。だからその笑いはとても苦しい。

しかし不条理とは他人に伝わるものなのだろうか。不条理は人によって様々であり、その伝え方さえも「筆写僧の嘆き」にあるように、書き手によって様々なのに。そんな答えようのない問いには、こう答えるしかない。セス・フリードは現状でわたしの知る限り最良の麻痺的不条理の使い手であり、藤井光は絶好の訳者であると、わたしは思う。

短評

- ▼Shibata Motoyuki 柴田元幸

-

リアリズム一辺倒に思えた20世紀末とはうって変わって、今日の若手アメリカ作家たちは、いとも簡単に幻想・奇想に入り込んでゆく。多くの場合、奇抜な遊びっぽさと、そこに垣間見える切実さとが作品の身上である。そうした時代の典型でありながら、セス・フリードが抜きんでているのは、途方もない前提を臆面もなく信じて作品世界を丹念に思い描いていくその繊密さと、そこから人間・社会一般をめぐる考察へと無理なく広げていく幅広い思考力ゆえだ。この本に収められている話が奇怪だとしたら、それは人間そのものの奇怪さの反映なのだ。

- ▼Hannah Tinti ハンナ・ティンティ[作家]

-

セス・フリードの想像力はワイルドなまでにユーモラスだ。そして彼は、自己や人間への洞察をクレイジーな作品世界に織り込むためのシャープな技巧と美しい言語をも持っている。セス・フリードは小説の未来そのものである。

- ▼Publishers Weekly パブリッシャーズ・ウィークリー誌

-

彼の文章には悲しみと不安と暗いユーモアが結びついた不条理がある。それが物語に深みを与え、現代性、今日性をもたらしているのだ。

- ▼Kevin Wilson ケヴィン・ウィルソン[作家]

-

楽しさにあふれ、息を呑むような、ひどく可笑しい短篇集だ。闇と暴力に満ち、不幸な結末に気が休まらない。しかしフリードの驚くべき才能にかかっては、完壁に描き出されるその破滅的世界をあなたは愛してしまうだろう。

- ▼Benjamin Percy ベンジャミン・パーシー[作家]

-

心臓の弱い人、妊娠中および授乳中の女性はセス・フリードを読むのを避けること。また、自動車の運転や重機の操作を行う際には読まないこと。なぜなら、彼の物語には中毒性があり、危険なまでに面白いからである。くれぐれも注意されたい。

訳者あとがき

若い才能には事欠かない現代アメリカ文学に、また新しい、ユニークな声が登場した。二〇一一年に本書『大いなる不満』(The Great Frustration)を発表した、一九八三年生まれ、当時二十八歳のセス・フリードのことである。

とはいえ、フリードの作家としてのキャリアの出発点は、そこからさらに遡る。弱冠二十一歳のとき、本書にも収められた短篇「諦めて死ね」が文芸誌に掲載されたのだ。しかもその文芸誌とは、彼にとって憧れの存在だったMcSweeneyʼsだった。

その快挙に後押しされるようにして創作を続けたフリードは、精力的に短篇を文芸誌に発表していく。それぞれの短篇に集中して書いていたある日、それらが全体として一つのプロジェクトとなり始め、最終的に『大いなる不満』として結実した。本書に収められた短篇のうち、中小の文芸誌に発表された文学作品を対象とする「プッシュカート賞」に二作品が選ばれる(「フロスト・マウンテン・ピクニックの虐殺」および「微小生物集」)など、フリード作品は着実に存在感を増してきている。

作家としてのフリードを作り出した文脈は、二十一世紀のアメリカ文学の特徴を凝縮していると言っていい。まず彼のインスピレーションの源となっている「古典」とは、イタロ・カルヴィーノやフランツ・カフカ、ホルヘ・ルイス・ボルヘスといった、アメリカの外に位置する寓話作家たちである。

それと並行して、敬愛する同時代のアメリカ人作家たちとして、エイミー・ベンダーやジョージ・ソーンダーズ、スティーヴン・ミルハウザーといった作家たちを彼は挙げている。いずれも短篇の名手であると同時に、重量級の「アメリカ小説」を書かねばならない、というアメリカ文学の伝統とは少し隔たったところに位置する作風を持つ作家たちである。彼らを手本と仰ぐフリードもまた、今世紀のアメリカ文学の新潮流のなかで生まれたのだし、今度はその流れをリードしていく一人となりつつある。

本書に収められた短篇は、ほとんどが一人称で語られている。語り手(たち)自身は自分から見た世界をきわめて論理的に記述していくのだが、物語は次第に、その主観と外界とのずれや亀裂を発見することになる。それに気付きつつも、語り手はおのれの主観世界をさらに突き詰めていく……。つまり、フリードは「自滅型一人称」の優れた使い手であるのだが、その向かう先が何であるのかは、それぞれの短篇をお読みいただければ幸いである。

短篇集の冒頭を飾る「ロウカ発見」は、七千年前の男性のミイラがヨーロッパの山中で発見されたという設定で幕を開ける。死体そのものよりも、その死体の分析に熱狂するラボの科学者たちが、この短篇の主眼となる。彼らが研究者としての春を謳歌していたところに、第二のミイラ発見の知らせが飛び込み、事態はまた別の展開を見せることになる。

続く「フロスト・マウンテン・ピクニックの虐殺」では、アメリカのある街で毎年開催される、地域をあげての一大イベント「フロスト・マウンテン・ピクニック」が物語の中心にブラックホールのように居座っている。あの手この手で多数の死傷者を出すこの行事を憎みつつも、腐れ縁のように毎年参加してしまう「私たち」の姿を通じ、アメリカに限らず現代社会で「普通の」暮らしを営むことの暗部をえぐり出す物語である。

時代も地域も一気に遠くに飛び、ひょんなことからハーレムで女性たちに囲まれて暮らすことになった一官吏が「ハーレムでの生活」の主人公となる。王の閨房にいつ呼び出されるのかという不安と闘いつつ、彼が次第に人格を変容させていく様子が語られる。欲望についての明晰な考察に貫かれた一篇である。

欲望という主題は、正体不明の科学実験に用いる一匹の猿をめぐるドタバタ劇を描く「格子縞の僕たち」を挟み、今度は新大陸を侵略するスペイン人の征服者を主人公とする「征服者の惨めさ」においても、黄金の獲得をめぐって再び展開されている。さらに、本書の表題作「大いなる不満」で、理想郷のはずのエデンの園に落ちる影が次第に色濃くなっていく様子にも、その主題は変わらずこだましている。

エデンとはまったく逆に、長期にわたる包囲を受けた古代の街での生活を描写する「包囲戦」では、最悪の生活環境において人生や未来について、「我ら」が思索を展開している。それに続く、中学生だったとき偏見に満ちた劇に参加してしまった男(「フランス人」)、呪われているとしか思えない一族に生まれた男(「諦めて死ね」)という二篇も合わせ、自分の人生がコントロールできなくなってしまった状況を冷静に分析する語りが、滑稽さのなかにわずかな寒気を漂わせている。

「筆写僧の嘆き」は、英文学の歴史の源流に位置する古英語詩『ベオウルフ』の写本作りに励む修道院の筆写僧たちを語り手としている。格調高い古代の世界が待っているのかと思いきや、怪物グレンデルと英雄ベオウルフの闘いを実演する怪僧エルフリックの様子を書き留めて写本に仕上げようとする「私たち」の奮闘振りがスラップスティックに描かれていく。

科学、主観と客観の埋めがたい溝、悲しくも可笑しい人生のパラドックスといった、ここまでフリードが展開する主題は、短篇集最後を飾る「微小生物集」に流れ込んでいく。カルヴィーノによる『見えない都市』の生物科学版とでも言うべきこの短篇は、さまざまな架空の微小生物を記述する入門書という体裁を取っている。同種間で容赦なく殺し合う微生物や、存在が一度も確認されたことのない生物など、フリードの奇想が十二分に発揮されていると同時に、その生物たちが逆に照らし出す、人間に対する鋭い観察眼、そして錯綜する記述をときに強引にまとめ上げる語りの手腕も十二分に味わうことができる。

こうして短篇を概観しただけでも、時代も地域も自在に行き来する物語設定の多彩さと、そのすべてに一貫する「人間」への批判的な視線が、フリードの持ち味だと言えるだろう。インタビューでもたびたび語っている通り、この作家にとって「人間」は矛盾に満ち、不条理な、宇宙における孤児のような存在であることを運命付けられている。しかし、「自分たちの不条理を、僕たちは笑うべきだ」(新潮クレスト・ブックス十五周年記念小冊子「物語の生まれる場所」収録のインタビューより)という一言に凝縮されているように、フリードはポップな感性と卓越したユーモア感覚によって、それを笑いのめしてみせる。

どこか数学的な論理性をもって世界や人間を眺める視点と、それが行き着く深淵のような不条理さ。そして、それを前にして、絶望の叫びではなく笑い声を上げる物語のしたたかさ。そうしたフリードの特性を、日本語の読者のみなさんにも味わっていただければ、訳者としてそれ以上の幸福はない。

自分自身は本質的に短篇作家であって、長篇には向いていない、とフリードは繰り返し語っている。いつかは長篇を書くための助走として短篇をとらえるような風潮にはきっぱりと背を向け、彼はもうしばらく短篇の可能性を追求することになりそうである。

本書発表後も、彼は衰えることのない発想力を次々に披露している。オンライン雑誌の代表格であるElectric Literatureには、“The Adventure of the Space Traveler”を発表し、微生物の世界から今度は宇宙を舞台としてみせた。二〇一四年に入っても、Tin HouseやThe Missouri Reviewに新作短篇が続々と掲載され、この作家が次のプロジェクトを進行させていることが窺える。また、イラストレーターとのコラボレーションによる文学的小ネタ集“Factspace”など、ジャンルを越えた創作活動も継続中である。短篇と同じく、次に何が飛び出すかまったく予想がつかないその活動は、息をつく暇なく僕たちを楽しませてくれそうだ。

ダニエル・アラルコンとテア・オブレヒトに引き続き、本書も企画段階から編集まで、新潮社出版部の佐々木一彦さんに導いていただいた。いつもながら、足元のおぼつかない訳者をサポートしていただき、感謝の一言である。また、「微小生物集」を、本書の刊行に先立って『新潮』に掲載する際には、同誌編集部の松村正樹さんから的確なアドバイスをいただいた。「筆写僧の嘆き」の翻訳に関しては、同志社大学文学部の大沼由布先生が訳者の知識不足を補う情報を提供してくださったことを記して感謝したい。

そして最後に、僕の主観世界がフリード的な自滅に向かうことをいつも防いでくれる妻と娘に、愛と感謝をこめて本書の翻訳を捧げたい。

二〇一四年四月 京都にて

藤井 光

著者プロフィール

セス・フリード

Fried,Seth

1983年アメリカ・オハイオ州生まれ。ボーリング・グリーン州立大学でラテン語と創作を学ぶ。「マクスウィーニーズ」「ティン・ハウス」「ワン・ストーリー」「ヴァイス」等の雑誌に短篇を寄稿、2011年刊行の本書は初の短篇集となる。「包囲戦」で2007年にウィリアム・ペデン賞受賞、「フロスト・マウンテン・ピクニックの虐殺」および「微小生物集」で2011年と2013年にプッシュカート賞を受賞。『マクスウィーニーズ短篇傑作選』『プッシュカート賞短篇集』に作品が収録されている。ブルックリン在住。

藤井光

フジイ・ヒカル

1980年大阪生れ。同志社大学教授。訳書にテア・オブレヒト『タイガーズ・ワイフ』、セス・フリード『大いなる不満』、ダニエル・アラルコン『夜、僕らは輪になって歩く』、レベッカ・マカーイ『戦時の音楽』等。2017年、アンソニー・ドーア『すべての見えない光』で日本翻訳大賞を受賞。著書に『ターミナルから荒れ地へ』『21世紀×アメリカ小説×翻訳演習』等がある。