義理と人情―長谷川伸と日本人のこころ―

1,320円(税込)

発売日:2011/10/27

- 書籍

- 電子書籍あり

武士道にも通ずる任侠道の真の精神とは何か? 日本人の奥底にひそむ美徳を再考する。

『瞼の母』『一本刀土俵入』『日本捕虜志』などで知られる明治生まれの大衆作家・長谷川伸。終生、アウトローや敗者の視線を持ち続け、日本人のこころの奥底に横たわる倫理観、道徳感覚に光を当てた。その作品を読み直し、現代の日本人に忘れ去られた「弱者へのヒューマニズム」「含羞を帯びた反権力」の生き様を考察。

一宿一飯

四十七年ぶりの再会

又敵はご法度

仇討の法則

司馬遼太郎の眼差し

『坂の上の雲』とのちがい

師弟関係

主な参考資料

書誌情報

| 読み仮名 | ギリトニンジョウハセガワシントニホンジンノココロ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-603689-7 |

| C-CODE | 0395 |

| ジャンル | ノンフィクション |

| 定価 | 1,320円 |

| 電子書籍 価格 | 1,320円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2012/04/27 |

書評

波 2011年11月号より 時代の風向きが少し変ってきた

本書の著者は宗教学、思想史を専門とする碩学である。日本人とは何か、という年来のテーマを踏まえ、その関心の及ぶところ親鸞から美空ひばりにまで至る。それだけに今回執筆の対象に取り上げた長谷川伸は、作家論というより日本人論の根幹をなす恰好の素材であったに違いない。

長谷川伸は幼少の頃、両親に棄てられたので、その作品のほとんどは孤児体験に裏打ちされている。『一本刀土俵入』のお蔦は品川遊廓の娼妓がモデルであり、『沓掛時次郎』は流浪する土工の男から聴かされた話だ。『瞼の母』は幼時に生別した母への思慕の念から生じた。著者はこれらの作品に通底する、流れ者の〈負い目〉や〈思いやり〉について、さまざまな角度から検証する。

早くから柳田国男の民俗学に造詣の深い著者は、長谷川と柳田の両者に共通する土着の認識について注目する。それがわが国の村落共同体における〈義理人情〉の思想である。思想というより、情緒と言ったほうがいいか。著者はこのことについて、「日本列島という風土に育まれ熟成してきた日本人のヒューマニズムの原形質ではないか」と、思いめぐらす。

長谷川伸の終生の仕事は『日本捕虜志』と『日本敵討ち異相』である。なぜ、あれほど〈捕虜〉と〈仇討〉にこだわったのか。これまた著者の追求するところ、博引旁証をきわめる。

司馬遼太郎の『坂の上の雲』には捕虜の話が多い。著者は司馬が長谷川伸を、とりわけ『日本捕虜志』をひそかに熟読していたのではないか、と推察する。その接点の一つとして、日本海海戦の折、ロシア側の捕虜の扱いをめぐって、参謀秋山真之の執った態度から、司馬と長谷川の捕虜を見るまなざしに若干の違いがあることを指摘する。司馬の目は明治開化期の気流に乗ったものではなかったか、と。

長谷川伸については、さきに映画評論家佐藤忠男の『長谷川伸論』がある。本書もこれに負うところが多い。ともに日本人のモラルの核心に迫って、名著と呼ぶにふさわしい。佐藤は昭和五年、著者は一歳年少の昭和六年生まれ。この両年に長谷川伸は『瞼の母』、『一本刀土俵入』を発表した。以来、およそ八十年、彼の遺志は昭和ひとけた生まれの二人の後輩によって、見事に継承された。

担当編集者のひとこと

義理と人情―長谷川伸と日本人のこころ―

真っ暗闇じゃあござんせんか 言い古されたことですが、本を作る時に編集者が頭を悩ますのが書名と帯のコピー。「絶対にコレね」と、強く書名を指定してくる書き手もたまにはいますが、文芸書以外では稀なことです。

本書のメインタイトルと帯を思いついた時、誤解されやしないかと一瞬迷いました。「この本、あっちの世界の話ね?」と思われたらいやだな、と。「あっち」とは、以下のような世界のことです。

「義理人情」や「任侠」という言葉から私の頭に浮かぶのは、村田英雄バージョンの「人生劇場」の世界や、鶴田浩二、高倉健、菅原文太らの映画「人生劇場・飛車角」「網走番外地」「仁義なき戦い」、長い楊枝を加えた中村敦夫の台詞「あっしには関わりのねえことでござんす」などです。そうした主人公たちの、生きるプリンシプル(主義)は、「義理人情に厚く」「一度受けた恩義は忘れず」「弱者の味方をする」という、まさしく長谷川伸の描こうとした世界でした。そうではあるのですが、銀幕やブラウン管の中で、格好いい台詞を吐く姿があまりにも強烈なため、そちら(うわべ)ばかりに目がいってしまい、ことの本質は語られぬままになってしまいがちでした。

著者の山折さんは「まえがき」で、長谷川伸の評価が低いことについてこう書きます。「近代的な知性や感性にはそぐわないものとして軽視され、侮蔑され、排除されていった。〈中略〉義理人情の世界では個の自立も個人の尊厳も手にすることはできないとか、〈中略〉断罪されてしまったのである。」

さて、「個の自立」を一所懸命、学校や社会で学ばされた末、今の日本はどうなっちゃったでしょうか? 他者との関わりは薄くなり、弱者が切り捨てられやすいシステムが出来上がり、勝ち残りたいのなら自己責任で頑張りなさい、という社会が現出しました。居心地いいんでしょうか、この世界(真っ暗闇じゃござんせん?)。

「だから今、長谷川伸を読む意味があるんです」と山折さんは言います。長谷川伸が、主人公を通して描こうとした本質はなんだったのか。私たちが戦後半世紀をかけて少しずつ捨てていったものはなんだったんでしょう。この本にはその答えが書いてあります。

2016/04/27

著者プロフィール

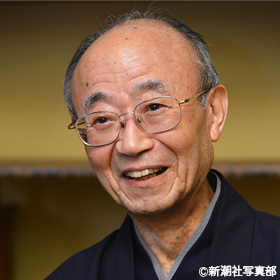

山折哲雄

ヤマオリ・テツオ

宗教学者、評論家。1931(昭和6)年、サンフランシスコ生まれ。1954年、東北大学インド哲学科卒業。国際日本文化研究センター名誉教授(元所長)、国立歴史民俗博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。著書に『義理と人情 長谷川伸と日本人のこころ』『これを語りて日本人を戦慄せしめよ 柳田国男が言いたかったこと』『「ひとり」の哲学』など多数。