宇宙からいかにヒトは生まれたか―偶然と必然の138億年史―

1,430円(税込)

発売日:2016/02/26

- 書籍

- 電子書籍あり

いつか人類が滅んだとしても、地球の上では、生命の進化は続いていくのだ。

私たちはなぜここにいるのだろうか? 宇宙は人類のために誕生したのではなく、たまたま地球がヒトの生存に適していただけなのだ。人間を中心とした地球史観を排し、宇宙創成のビッグバンから地球の誕生、そして生命が生まれ進化していく様を、生物と無生物の両方の歴史を織り交ぜながらコンパクトに描いた初めての試み。

最終章 地球と生命の将来

あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | ウチュウカライカニヒトハウマレタカグウゼントヒツゼンノヒャクサンジュウハチオクネンシ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 272ページ |

| ISBN | 978-4-10-603781-8 |

| C-CODE | 0345 |

| ジャンル | 科学読み物 |

| 定価 | 1,430円 |

| 電子書籍 価格 | 1,430円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2016/08/12 |

書評

地球も人間も主人公じゃない宇宙と生命の本

これまでなんとか理解しようと読んできたけれど、ことごとく中途挫折した数々の宇宙論や生命進化の意味やそのしくみが、この本を読むとぼくの空気頭にもずんずん入り込んできた。宇宙科学と生物学が壮大なスケールで、深く緻密に考察されていく。わかりやすいのは、例えに日常的な現象を的確にひっぱりだしていることが寄与しているように思った。

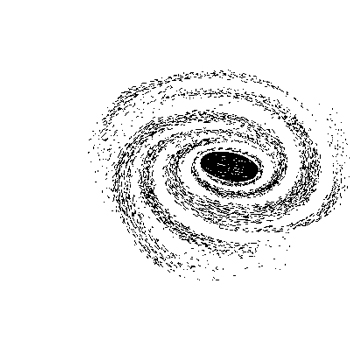

惑星になるための最初の素材である原始太陽系星雲がどうやってできたか、を説明するのに洗面台の水を排水する時、最終的にできる渦巻き現象を例にひく。

出来上がったばかりの地球はおそろしく熱かった。その説明に手から床に落としたボールの話をひきあいにだし、万有引力を語るときには、無人島に落ちていた携帯電話を発見する少年の話をする。

こうした思いがけない例えを的確にひっぱりだせるのは著者の思考が柔軟だからなのだろう。科学者でありながら抜群に文章がうまい、ということも読む者の理解を助けている筈だ。

SFのような光景も随所で語られる。地球ができたばかりの頃はやはりできたばかりの月との距離が二万キロメートルしかなかった(現在は三十八万キロ)。その頃の地球はそっくりマグマに覆われている。つまりはマグマの海だ。それでも月の干渉による満潮と干潮が起きる。ときにはマグマが一〇〇〇メートルぐらい盛り上がったのではないかという推測が語られる。地獄のような恐ろしい光景だが、すさまじい魅惑にも満ちている。

このようにして本書は、膨張する宇宙論から、太陽系の生成に話を集約していき、原始地球がどのようにして大地をつくり、空気をまとうようになったかを、ダイナミックな映像のようにして解きほぐしていく。

そして第三部でいよいよ地球の初期の生命誕生の話が始まる。本書のもうひとつの特徴であり、思えば的確な考え方の基本は「地球」を主人公にせず(主人公というのもヘンだが)特別扱いしていないことだろう。

同時に「人間」も主役ではない。人間は、地球に最初の原始生命が誕生してから四十億年の歴史をつむいできた生き物の主役ではなく、たまたまその歴史のつい最近登場した生物でしかない、という視点を常につらぬいている。

なるほどぼくがこれまで読んできた生物学などの本では常に宇宙の主役は「地球」であり、そこに生きる人間の「視点、視座」からモノを語っていることが多かった。でもよく考えると地球も人類もそんなに偉そうな存在ではないのだ。たまたま地球が「都合のいい状態」になったときに様々な種類の生命が生まれ、その延長線上に存在しているだけにすぎない、と著者は語っている。はかない話だけれどそれが科学者の冷静な視点なのだな、ということにも気がつく。

それにしても、様々な種類の生命の継続を語っていく第四部、第五部の世界は圧倒的である。科学書がこれだけ臨場感を持ってダイナミックに様々な種類の生命とその消長のリレーを描いていることに驚嘆する。面白く、痛快、かつスリリングでわかりやすい。

アメーバは単細胞生物なので分裂はするが死なない。けれどヒトは多細胞生物なので必ず死ぬ。だから著者はアメーバが羨ましいという。そういう切り口からタマホコリカビの例をひいて単細胞生物が(たぶん愚かにも)多細胞生物に進化していく経過をこんなふうにくわしくおしえてくれる。

「タマホコリカビは細菌などを食べながら分裂と成長をくりかえしている。しかし食べるものがなくなるとサイクリックAMPを分泌する。すると周囲のタマホコリカビが十万匹ぐらい集まると、一匹のナメクジのようになって動きまわりエサを食べる。それからナメクジの背中が盛り上がってきて固くなり、胞子を入れる胞子嚢が先端についた子実体を形成する」

説明はまだまだ続く。何が行われているのかぼくにはよくわからないのだがとにかく引きつけられて読みすすむしかない。石炭紀の昆虫やムカデが一メートルぐらいの巨大な大きさになれる理由や、人間の祖先が木から大地に降り、ナックル歩行から二足歩行に進化していく過程など、ある種感動的でさえある。このジャンルの本でこんなに「楽しく」しかも「わかりやすい」というふたつの要素を満たしている本なんてめったにない。

(しいな・まこと 作家)

波 2016年3月号より

著者プロフィール

更科功

サラシナ・イサオ

1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。2022年5月現在、武蔵野美術大学教授、東京大学非常勤講師。『化石の分子生物学――生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に『宇宙からいかにヒトは生まれたか――偶然と必然の138億年史』『進化論はいかに進化したか』(共に新潮選書)、『絶滅の人類史――なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義――感動する生命のはなし』(ダイヤモンド社)など。