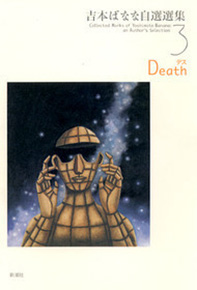

吉本ばなな自選選集 3 Death デス

2,200円(税込)

発売日:2001/01/31

- 書籍

デビュー以来の小説を著者が選び、テーマ別に編集。吉本文学の全貌を全4巻に集成した決定版作品集。

永遠の別れ。残された者の想い。生の実感と喜びのゆくえ。八七年のデビュー作「キッチン」を初め、「満月――キッチン2」「ムーンライト・シャドウ」「N・P」「ハードラック」書下ろし短編小説「野菜スープ」を収録。「わかってはいるけれど、決して慣れることはないこと、それが死です」(著者あとがきより)

2 星

3 音楽

書誌情報

| 読み仮名 | ヨシモトバナナジセンセンシュウ03デス |

|---|---|

| シリーズ名 | 全集・著作集 |

| 全集双書名 | 吉本ばなな自選選集 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 442ページ |

| ISBN | 978-4-10-646303-7 |

| C-CODE | 0393 |

| ジャンル | 全集・選書 |

| 定価 | 2,200円 |

インタビュー/対談/エッセイ

波 2000年12月号より 〔インタビュー〕 吉本ばなな はじめての作品集

吉本 ありがとうございます。

――『不倫と南米』以降も、エッセイ集『ばななブレイク』、短編集『体は全部知っている』、奈良美智さんとのコラボレーション『ひな菊の人生』とたて続けに本が出ていますね。エネルギッシュな活動期に入ったような印象を受けますけれど。

吉本 もう停滞期です、疲れました(笑)。それぞれ連載したり書下ろしていた時期がだいたい一緒だったんですね。がむしゃらに仕事をしていた頃で。親が病気をしたり入院をしたりしたときのために、貯金をしようと思ったんです。貯めた後はもう自分の好きなように仕事をしようと思ってとにかく頑張った。親のことだけではなくて、私が三十五歳になった頃、まわりの同世代の人がバタバタ倒れたんですよ。そんな状態を見ていて、やっぱり自分のペースで小説を書いていくには、まずは経済的な足場をつくらねば、と思ったんです。『ハードボイルド/ハードラック』も同じ時期だから、本当に忙しかった。

――『アムリタ』発表の頃(94年)には、まだそんな状況ではなかったんでしょうか?

吉本 全然。まだ子供でしたし、小説の技術も追いついていなかった。『アムリタ』までは、自分のなかにストックしていた感性とか知識を取りあえず全部提出するので精一杯でしたから。『アムリタ』の後、さっき言ったように周囲の状況が変わってきて、同時に自分が書きたいものを書ける技術がやっとついてきたような気がします。それまでは自分の世界を気に入ってくれる人だけが読んでくれればそれでいい、と思っていましたし。

――『アムリタ』以降、大長編は書いていらっしゃらないですね。

吉本 『アムリタ』は毎月の雑誌連載でしたから、短いものを書いてつなげていって、結果的に長くなっただけなんですよ。だから自分としては長編という意識はあまりない。もともと長編を書く気持ちがあまり強くないんです。中編か短編連作を書くのが自分のやり方ですね。『体は全部知っている』も、まわりの人が倒れて入院して、どうしてそこまでなるまで気づかなかったのか、と考えたのがとても大きくて、精神と身体の相関関係を考えているうちに出来上がっていった仕事です。だからこれもまた連作短編といっていいと思います。

――選集をテーマ別で四冊にまとめようとされたのは何故ですか?

吉本 新潮社の方が「選集を出しませんか」っておっしゃったので(笑)。どうせ出すなら載せたくない小説をどうやって省けばいいかなと考えているうちに、テーマ別編集というのを思いついたんです。同時にオカルト、ラブ、デス、ライフという四つのテーマも。オカルトは別としても、小説はだいたいみんなこのテーマなんでしょうけど、私に限らず。

――作品をどの巻に入れるかは迷われましたか?

吉本 まったく迷いませんでした。『アムリタ』を入れるかどうかは迷いましたけど。でもイタリアにもずいぶん熱心な読者がいるし、梅原猛先生が褒めてくださったし(注・紫式部文学賞受賞)、何かわからないけどいいところがあるのかなと思って。本当はこれ長すぎるから削りたい。もっと削って自分の意に沿うような小説にしたいんですけどね。読む人によってどの作品がいいかは本当に変わるし、何かはかりしれないんですよね、他人が何を求めているのか。だから自分の好みで決めちゃいけないのかなと思うときもあります。

――選集にまず収録される『アムリタ』は、吉本さんをオカルトっぽい小説を書く人というイメージに導いた作品でもありましたね。

吉本 ニューエイジ的なものに凝っている友人、知人は多いんです。でも私はどちらかといえばものすごい現実派なんですよ。親の九州の血筋のせいなのか、育った環境が下町だからなのか、私のオカルトのイメージは何ていうか、もっと泥臭いものです。沖縄・波照間島で殺人がありましたよね。取材記者がテレビでおばあちゃんにインタビューしていて、「ここは神様の島だから、そんな悪いことをした人が早く捕まらないわけがない」っておばあちゃんが大真面目に答えていたんですけど、私にとってのオカルトっていうのは、そんな感じの、人間がもともと持っていたはずの感覚に近いと思います。身内の不幸が勘でわかるとかね。でも、都市生活している人のニューエイジ的なものって、与えるとか受け取るというよりも、もっと前のめりになって「くれ、くれ」って手を差し出しているみたいな感じでしょ。ツキをくれとか、守ってくれとか、何かいいことを起こしてくれとか、なんだかガツガツしている。自分の潜在的な力を外に出していくっていうことの神秘なら理解できるんだけど。私はくれくれっていう気持ちを呼びさます小説は書きたくないなと考えてるんです。趣味のレベルでは、私は二十四時間この世の神秘について考えているところはありますよ。何で夕焼けは赤いんだろうとか、どうして電話しようと思った人からパッと電話がかかってくるのかとか、何で幽霊を見る人と見ない人といるんだろうとか。

――二巻目のテーマは「ラブ」ですね。

吉本 恋愛小説は書くほうとしては苦手なジャンルなんです。トライしようとしていつも失敗するんですね。恋愛小説っていうのは、まったく自分と考え方が違うんだけど惹かれあった赤の他人同士が、いろいろなかたちでコミュニケートしていくものですよね、私はそういうものは人が書いた小説で読むのが面白いんで、自分で書くことには興味がないんです。人の書いたものを読んでいたほうが楽しいんですよ。恋愛小説のもうひとつのタイプは、別れるに別れられない女がいて、妻も家にいて、その上飲み屋のママともやっちゃって、俺はどうすればいいんだ困ったなんて言いながらヤキソバをすするような小説(笑)。こういうのも読むのは大好き。私にとっての恋愛小説はどっちかであってほしい。でもやっぱり自分には書けない。

――二巻目の「ラブ」に収録されている短編「ミイラ」は、究極の愛の姿とも読めますね。

吉本 「あとがき」にも書きましたけど、「好き」だとか「寂しいときに一緒にいてあげたい」とかっていうのは、結局「やりたいだけなんじゃないか」と思っていた時期があるんです。性欲を気高いものですり替えちゃって!と思っていました。そういう嘘っぽさから離れて、「ミイラ」に出てくるようなセックスだけの関係にどこか人間味が出ちゃうというものを書きたかったんです。でもあの短編は、夕方の公園の暗い感じというか、昼でも夜でもない境目の、変な感じになっている淡い墨汁のような空気に大きな筆をたっぷりつけて、ガーッとひと筆で書いた小説ですね。

――「デス」にはデビュー作「キッチン」が収録されていますね。

吉本 「キッチン」を書いた頃は、誰かを失った人がそれにどう対処するのかに興味がありました。あれよあれよという間に自分が変なところにたどりついてしまって「おかしいな、なんで自分はこうなっちゃったんだろう」って思うようなことってありますよね。でもあまりそのことに深刻にはならなくて、虎視眈々とそこから脱出するタイミングを狙っているような、そんな若者を描きたかったんです。「死」について言えば、生きていて残された人が、近しい人の死にガーンと驚いている状態から、その後でどういうふうに人生に対処できるのか、という問題ですね。やっぱりふだんよりそういうときのほうが感受性が鋭敏になっているから、いろんなことを深く考えたり強く感じたりする。そういう人間の姿が私にとっては大きな関心の対象ですね。

――最後の四巻目のテーマは「ライフ」です。吉本さんの小説は、どんなに暗い設定でも、生きていくということについて前向きですよね。

吉本 日常の素晴らしさは、常に訴えつづけているような気がします。そういう意味では絶望的なことはひとつも書いていない。そのあたりは、唯一自分の中に残っている女性性かもしれません。ご飯を食べて寝ちゃえばいいじゃん、という肯定性は、私の日常に対する女性性の現れだと思います。

――全巻に書下ろしの短編も書いてくださいました。これはすべてテーマありきで書き始められたわけですか?

吉本 もうひとつ、実際に起きたことをかならず小説のなかに入れる、という枠も決めていました。四編のなかでもとくに「バブーシュカ」と「野菜スープ」はうまくいったような気がします。ここのところ短編ばかり一生懸命やってきて、やっとここまで来たかなという手ごたえがありました。

――このようなかたちで一区切りをつけられた感慨はありますか?

吉本 今ぐらいの実力でやっと新人小説家といえるような気がします。これまでの作品を書き溜めておいて、たった今デビューできたらなあと。泥縄のようにしてやってきた十三年でしたからね。

――でも書き溜めずに少しずつ作品が世の中に出て行って人に読まれたからこそ、今の吉本さんがあるのではありませんか?

吉本 たしかに腰を据えて二年間カンヅメになればいい小説が書けるかと言われるとそんなことはないですよね。なるべく普通に生きて、サッと書いちゃったほうがいいのかもしれない。でもね(笑)、何かもうちょっとやりようがあったんじゃないかと思う。これまでいろんなことをしてきたことが後で絶対無駄にはならないとわかっているし、これも自分の人生だからしようがないなっていつも考えはするんですけど。もっと大らかな道もあったような気がする。

――最近は読者の年齢の幅が広がってきているような気がしますね。

吉本 私自身が年を経ていくなかで、それぞれの時代の作品をリアルタイムで発表していって、私がおばあさんになると読者もおばあさんになっていて、「まだ吉本さんの小説は読める。面白い」って思ってくだされば最高ですね。「キッチン」は若書きで私としてはちょっと笑っちゃうと思っていても、当時の読者にはもう子どもがいて、その子どもがぴったりした気持ちで読んでくれていたりするのはうれしいです。これからは今までの十三年よりちょっとテンポは緩くなると思うんですけど、自分が年齢を経ながら書き続けていけば、その成長とともにいろんな世代に読んでもらえる可能性が広がっていく……これは唯一、ほんとうによかったなと思います。でも、やっぱり一生に一作ぐらいでいいから、世界中どこに出しても恥ずかしくない、自分が書いたとは思えないようなものを書きたいですね。

▼『吉本ばなな自選選集』は、十一月二十四日より刊行開始

著者プロフィール

吉本ばなな

ヨシモト・バナナ

1964(昭和39)年、東京生れ。日本大学藝術学部文芸学科卒業。1987年『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。1988年『ムーンライト・シャドウ』で泉鏡花文学賞、1989(平成元)年『キッチン』『うたかた/サンクチュアリ』で芸術選奨文部大臣新人賞、『TUGUMI』で山本周五郎賞、1995年『アムリタ』で紫式部文学賞、2000年『不倫と南米』でドゥマゴ文学賞(安野光雅・選)を受賞。著作は30か国以上で翻訳出版されており、イタリアでスカンノ賞、フェンディッシメ文学賞〈Under35〉、マスケラダルジェント賞、カプリ賞を受賞。近著に『吹上奇譚 第三話 ざしきわらし』がある。noteにて配信中のメルマガ「どくだみちゃんとふしばな」をまとめた文庫本も発売中。