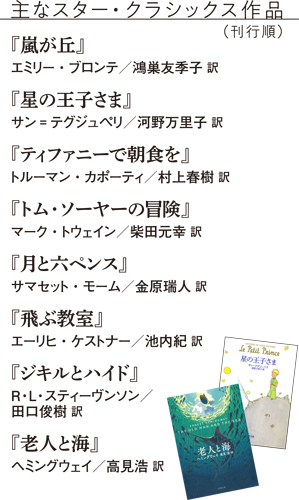

新潮文庫創刊百年にあたる2014年に生まれた「スター・クラシックス 名作新訳コレクション」――永遠の名作という思いを込め、「二十一世紀以降の新訳」を目安に、新刊だけではなく既刊も加えてセレクトしたラインナップである。命名十年を機に、翻訳者・金原瑞人氏、鴻巣友季子氏、河野万里子氏、高見浩氏に聞いた「新訳のすべて」。

世紀の変わり目に起きたブーム

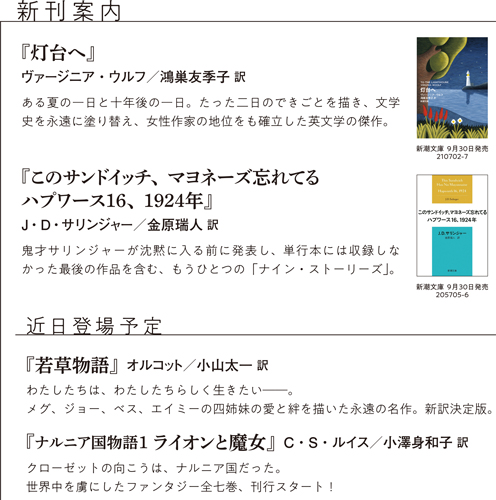

エミリー・ブロンテ『嵐が丘』、ミッチェル『風と共に去りぬ』の新訳を手がけた鴻巣友季子氏によれば、出版界で名作文学を新訳する動きが活性化してきたのは、世紀の変わり目、2000年前後、とのこと。こうした新訳ブームは、一般の読者にとってハードルが高かった海外の古典や名作にあらためて触れるきっかけをもたらした。

村上春樹氏による旺盛な新訳刊行もブームの要因となった。村上訳のサリンジャー『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(白水社・2003年)や、フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』(中央公論新社・2006年)、『ティファニーで朝食を』(新潮社・2008年、のち新潮文庫)などの新訳作品は、海外名作の読者層を拡大させた。

2006年には外国文学の新訳だけを刊行する光文社古典新訳文庫も誕生した。創刊時から刊行された『カラマーゾフの兄弟』全五巻は、ドストエフスキーの難解なイメージを覆す、亀山郁夫氏による読みやすい新訳が話題を呼び、なんと累計百万部を突破する大ベストセラーに。

同時にこの新訳ブームは、「大学の研究者だけではなく、いわゆる職業翻訳家にも古典的な名作の翻訳が開放された瞬間だった」と鴻巣氏は振り返った。特に、新潮社が1990年代から年月をかけて高見浩氏にヘミングウェイの新訳を依頼し、次々と翻訳を刷新していったことは画期的だった。

「もちろん大学の研究者もまた、いっそう翻訳に力を注ぐようになりました。立教大学の教授だった千石英世先生による『白鯨』(講談社文芸文庫・2000年)の新訳は、『メルヴィルのような古典でさえ新訳していいのか』と、古典新訳に対する考えが変わる契機になりました」と鴻巣氏。高見氏も、千石氏の新訳『白鯨』を「わかりやすく、かつ原作の古典的な味わいに新たな息吹を与えた優れた翻訳」と評価している。

翻訳者の作品への愛

スター・クラシックス作品は、編集部から翻訳者に新訳を依頼し本にするケースもあるが、「ぜひとも訳してみたい」という作品を愛する翻訳者の熱意から生まれることも多い。

『月と六ペンス』『人間の絆』など新潮文庫でサマセット・モームの新訳を多数手がける金原瑞人氏は、モーム作品の中でも日本ではそれほど知名度が高くなかった『英国諜報員アシェンデン』『ジゴロとジゴレット モーム傑作選』も翻訳し、その多彩な魅力を紹介した。「モームはシビアで冷徹な人間観察に定評がある作家ですが、意外にセンチメンタルな要素が随所随所に隠されているんです。作品とじっくり向き合うと良さがわかります。モーム自身と付き合いたいとは思わないけど」と金原氏は笑う。

河野万里子氏は、大学一年生のときにはじめて『星の王子さま』の原書に触れた。そのシンプルでやさしい文体と、底に流れている凜とした精神、愛や恋の痛みや高揚に惹かれ、アンダーラインを引きながら読んだ。「原書で読んだ後に、日本語版を読んでびっくり。自分が感じたのとはずいぶん違う感触の言葉や文章が並んでいたからです」。日本語の選び方によって作品自体の印象が変わる、翻訳の不思議さ、面白さを知ったのだそうだ。それからおよそ二十五年後に本作の新訳を担当することになって、今度は人生の不思議さ、面白さをしみじみ感じることになった。

1970年代から翻訳者として活躍する高見浩氏は、エンタテインメント作品を中心に数多の作品を手がけてきた。「自分が心から翻訳してみたい、と思う作品を訳してきたのであって、その作品が娯楽作品か文学作品かという境界は意識しませんでした」と高見氏は語る。

はじめてヘミングウェイを訳したのは、月刊誌「新潮」が1991年に出した臨時増刊「この一冊でわかる20世紀の世界文学」に掲載された短編「殺し屋」。高見氏のヘミングウェイ愛をよく知る「新潮」の編集者からの依頼だった。その後、「殺し屋」も収録された『ヘミングウェイ全短編』を訳したのちに、角川春樹氏の頼みで翻訳した『日はまた昇る』が2000年に角川春樹事務所から刊行(現在は新潮文庫)。

余談になるが、同じ2000年に刊行された、トマス・ハリスの『ハンニバル』も高見氏の訳書。本書の上巻は新潮文庫最大の初版部数、五十万部を記録した大ベストセラーだった(2019年に小野不由美著『白銀の墟 玄の月 第一巻 十二国記』が一位タイで並ぶ)。

新訳と旧訳

新訳である以上は必ず「旧訳」が存在する。新訳を担当する翻訳者にとって、旧訳への向き合い方はさまざまだ。

鴻巣氏は新訳に取り組むにあたって旧訳を読み直すことはまずない。「翻訳って感染力が高いんです。読むと必ず感染して引きずってしまう」。

金原氏も同様の意見だ。「旧訳に関して、いいなと思うところがあっても、それはもちろん使えないわけだから、かえって不自由になってしまう」。そして、児童文学の研究者で翻訳者でもあった神宮輝夫氏の「自分以外の翻訳はすべて気に入らない」という言葉に共感する。

「その作品を自分の色に染めていくことができるのが、翻訳の楽しさですよね。新訳というのは後出しじゃんけんと同じだから、旧訳よりいいものに仕上がっていなければ」と金原氏。

やはり数十年前に翻訳された旧訳に比べて、新訳にはアドバンテージが多数ある。明らかな誤訳や、時代に合わなくなった言葉遣いやセリフを修正し、原作の意図を損なわない範囲で差別的な表現を改めることができる。

だが、もし新訳がどうしても旧訳にかなわない点があるとしたら、それは「タイトル」なのかもしれない。長年にわたって人口に膾炙してきたタイトルは、記憶の重みとともに読者に強く印象付けられている。

『Le Petit Prince』の直訳は「小さな王子」だが、それを翻訳者・内藤濯は『星の王子さま』と訳した。河野氏はそのタイトルの素晴らしさに、新訳してみてはじめて気づいたそうだ。「petitにもいろいろな意味がこめられているのですが、それを『星の』という言葉にしたことで、作品の詩的世界や抒情性が、それこそ星の輝きのように広がって、この物語が日本の読者に愛され続ける大きな一因になったのではないでしょうか」。

また高見氏は、コンラッドの『Heart of Darkness』を『闇の奥』と訳した中野好夫の慧眼に感嘆したという。確かに「暗闇の核心」ではいまいち作品の迫力が伝わらない。

タイトルのみならず、あまりにも有名なセリフや文章をどう訳すか、というところもまた、新訳の翻訳者が頭を悩ませる点だろう。『闇の奥』のクライマックスに登場する有名なセリフ「The horror! The horror!」に接した高見氏もそうだった。「恐ろしい! 恐ろしい!」などいろいろな訳が考えられるが、「地獄だ! 地獄だ!」という中野訳をしのぐ鮮烈さを持つ言葉が思い浮かばず、敬意をもって踏襲することになった。本書を原作としたフランシス・フォード・コッポラの映画「Apocalypse Now」の邦題が「地獄の黙示録」となったのもまた、この訳文の影響だろう。

『星の王子さま』は、日本における著作権が切れた2005年以降、各社がこぞって翻訳書を刊行するいわゆる「新訳ラッシュ」となり、何種類もの日本語訳を読むことができる。当時、それぞれの作品において、王子さまとキツネの関係を表すapprivoiser(英語ではtame)をどのように訳しているか、ということが話題に上った。内藤濯訳は「飼いならす」だが、河野訳は「なつく」。前者だと、王子さまとキツネの従属関係が強調され、後者はより対等な印象を与える。河野氏は別の作品を翻訳する中でapprivoiserの用例に触れ、自然に「なつく」に落ち着いたそう。ほかにもapprivoiserを「仲良しになる」や「馴染みになる」と訳すバージョンも存在し、それぞれ読み比べてみるのも面白そうだ。

ひとつの言葉をどう訳すかによって、その翻訳者が作品全体をどう解釈しているかが浮き彫りになってくる。そのため新訳は、旧訳に対して挑む勝負でもあるのだ。翻訳者にとっては楽しくも緊張を強いられる仕事である。

訳が変われば読みも変わる

高見氏はさらに新訳における利点をこう指摘した。「旧訳が出てから多くの歳月が経って、作品そして著者自身に関する研究も深まっている。その成果を翻訳に活かすことで、より一段と原作の味わいを再現した原作に忠実な翻訳が提供できるようになりました」。

例えばヘミングウェイの場合、かつて浸透していた「パパ・ヘミングウェイ」、いわゆるマッチョなヘミングウェイという偏ったイメージが旧訳にも影響していたのでは、と高見氏は分析する。一例を挙げるならば、ヘミングウェイの初期短編に、「簡単な質問」という作品がある。ゲイと思われるイタリア軍の少佐が、部下も同じ性的指向の持ち主なのではと疑い、質問を重ねる、という内容だ。ところが1960年代の作品解釈では「少佐は当番兵との問答を通じてその兵士が一人前となった成長ぶりを感じる」と読む向きもあって、それが翻訳にも反映されていた可能性もある。「まさか、あのヘミングウェイが同性愛を主題とする短編を書くはずがない」という思い込みも影響していたのかもしれない。

『風と共に去りぬ』を訳した鴻巣氏もまた、有名すぎる映画や旧訳のイメージを更新しようとした。主人公スカーレット・オハラは深窓の令嬢として捉えられていたため、映画や演劇などでは父親への呼びかけも「お父様」と訳されていた。しかし新訳ではこれを「父さん」とした。なぜなら原書では「pa」となっていて、これは父と息子のように打ち解けた間柄のスカーレットと父だからこそ使われている語だ。新訳のスカーレットからは、商才があり、進取の気性を持った自立した女の姿が立ち上がってくる。

さらに鴻巣氏はこんな興味深い話も教えてくれた。

「旧訳や映画に触れたことのない若い世代のなかには、この作品をスカーレットとメラニーというふたりの女性が固い絆で結ばれる『シスターフッド小説』として読んでくれる人たちも増えています。翻訳が新しくなることで、読みも新しくなるのです」

いまは星のように輝いている「スター・クラシックス」作品も、いずれ時代の移りかわりとともに、色あせる日がやってくるかもしれない。だがその時には、さらに新しい「新訳」が登場するはずだ。名作は、何度でも生まれ変わるのだから。

文・新潮文庫編集部

波 2024年10月号より