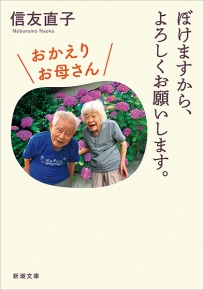

ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん

605円(税込)

発売日:2024/12/24

- 文庫

- 電子書籍あり

ぼけても自宅で支え合う暮らし。前作から4年半。東京で働く一人娘が記録した家族の絆。

広島県で98歳の父と二人で暮らす89歳の母が認知症と診断されて4年半。お漏らしをしても知らん顔で、指摘すると「私はおらん方がええんじゃろ!」と逆ギレする。あの優しくユーモアに溢れた母はどこへ行ってしまったのか。心が揺れる娘をよそに、父はあるがままを受け容れるが、母が脳梗塞に倒れ事態は急変する。東京で働く一人娘が記録した老老介護の切実な現実と、温かく優しい家族の絆。

はじめに

第一章 母の異変

両親の姿をありのままに/母の異変に気づいた電話/母をいたわる父の度量/認知症問診テストでほぼ全問正解した母/祖母に対する後悔の念/大好きだった書道への情熱もくじいた異変/認知症診断でも父の軽妙な返しで笑顔に戻る母/信友家の父と娘の不思議な連帯感/母の認知症で気づいた「父は案外『いい男』」/やっと思う存分、父に甘えられた母/一日の終わりは背中をかいて「お疲れさん」/おすすめは「ヒキ」の視点/思わず笑った衝撃映像/母を安心させた父の率直さ

第二章 認知症と向き合う

にじむ親心が切なくて/失態恐れて人目を避ける/心の内をさらけ出した母/空気を和ませた父の返事/コツのセリフは「おっ母、こりゃどうすりゃええんかの」/家計簿に残る母の矜持/親心につけ込んだ悪人を絶対許せない!/自分の城での「籠城」は娘への思いやり/老夫婦二人暮らしはいよいよ限界に/布団から出ずに寝てばかり……/介護サービスの受け入れにつながった番組化

第三章 我が家に介護サービスがやって来た!

好青年カメラマンの来訪にいろめきたつ両親/え? 河合くんに聞くん?/初めて聞いた父の本音に胸をつかれる/父は介護サービスを受ける決心をしたけれど/背中を押してくれたかかりつけ医/95歳父の自信になった要介護認定「非該当」/きれいも汚いも併せのむ夫婦の絆/ケアマネジャーと好相性にひと安心/介護サービス関係者が信友家に集結/ベテランヘルパーはさすがのおだて上手/「また来てね!」/デイサービス初日、素敵な出会いが/デイサービスを満喫する母に父も「安心」/母のエプロン姿に感動/おいしい「煮しめ」争奪戦

第四章 家族にしかできないこと

「介護はプロとシェアしなさい」/家族の役割は「母を愛すること」/ご近所の温かさに救われる/「別人」になっていく姿に揺れた心/娘の「何で? どうして?」をおもしろがってくれた母/予期せぬ性教育/20年間、毎週届いた録音テープ/心残りは「一緒の旅行」が叶わなかったこと/何度も窮地を救ってくれた母の愛/何でも笑いに変える自虐ネタが闘病の支え/「今思えば」の話/「誰に助けてほしいん? お父さんや直子じゃダメなん?」/頼りにしてきた親の幼児化という恐怖/愛せなくなることの意味

第五章 介護は、親が命懸けでしてくれる最後の子育て

「お母さん好き」を言葉にして自分にも言い聞かす/父の爆発の裏にあった母への思い/母と父、揺るぎないバディ/父と「自宅で暮らし続けたい」が望みだった/防げたかもしれない脳梗塞/私の好きなお母さんが戻ってきた/胃ろうにしてよかったのか?/母と過ごした最期の時/「社会参加」は社会に甘えること

【訃報寄稿】母・文子の死去に寄せて(2020年6月18日執筆)

終章 父といつまでも

101歳の誕生日祝いは母とのデートスポットで/100歳の誕生日に父が流した涙/昔の父とは「手をつないでいた思い出」ばかり?/減給されても娘の登校に付き合っていた!?/大切な妻と娘とのささやかな暮らし/父の健康長寿の秘訣は?

解説 村井理子

書誌情報

| 読み仮名 | ボケマスカラヨロシクオネガイシマスオカエリオカアサン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | (C)2022「ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~」製作委員会/カバー写真、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-104222-0 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | の-19-2 |

| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |

| 定価 | 605円 |

| 電子書籍 価格 | 605円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/12/24 |

書評

認知症の悲しい現実を乗り越えるユーモアの力

「ぼけますから、よろしくお願いします。」――これは2017年のお正月に著者の母親が言った言葉です。当時87歳の母親は、この時すでに認知症を患っていました。当事者が自ら「ぼけます」宣言をするなんて、なんともとぼけたユーモアがあります。

著者はこれまでテレビで数多くのドキュメンタリー番組を手がけてきました。広島県呉市で暮らす両親の老老介護を取り上げ放送したところ視聴者から大きな反響があり、その後ドキュメンタリー映画にもなりました。自ら監督、撮影、ナレーターを務めた「ぼけますから、よろしくお願いします。」は2018年に公開され、全国で20万人を動員するヒットを記録。映画化を機に執筆した本も新潮ドキュメント賞の最終候補作になるなど、高齢夫婦の日常に多くの人が心を動かされました。

前作から4年、待望の続編映画「ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえり お母さん~」が完成し、3月25日より全国で順次公開されています。地元の中国新聞で連載されたエッセイ「認知症からの贈り物」をまとめた本書も、続編公開のタイミングで出版されました。この本で描かれるのは、認知症の母を襲った二度の脳梗塞と最期の日々、そして一人になった父親の日常です。

母・文子さんは2014年、85歳の時にアルツハイマー型認知症と診断されますが、同じ話を繰り返すといったぼけの兆候は、1年半ほど前からあったそうです。心配になって実家に戻った著者に、父親が「直子もお母さんを傷つけるようなことは言うなよ。お母さんが一番不安なんじゃけんの」と釘をさします。父親はとっくに気づいていたのですね。本書で特筆すべきは、父・良則さんのカッコ良さ。ぼけた妻・文子さんをおおらかに受け止め、支え続ける良則さんは、ハードボイルド小説の主人公、フィリップ・マーロウの有名な台詞「しっかりしていなかったら、生きていられない。やさしくなれなかったら、生きている資格がない」(清水俊二訳)を彷彿とさせるような強さと優しさを兼ね備えています。

とはいえ、介護にはきれいごとの通用しない厳しい現実もあります。とりわけ親が幼児返りした姿を目の当たりにするのは、誰にとっても辛い体験でしょう。昔と同じように母を愛せなくなってしまったことを、著者も正直に告白しています。でもこの家族には、そんなネガティブを吹き飛ばす大きな武器がありました。それが「ユーモア」です。冒頭の母親の一言のように、信友家には笑いがあふれているのです。

知性をごくシンプルに定義するなら、それは「物事を客観的に見る能力」ではないでしょうか。ユーモアは人間の知性の産物です。

「人生は寄って見れば悲劇だが、引いて見れば喜劇だ」

著者が大好きな喜劇王チャップリンの言葉は、まさに人間の知性の働きをあらわしています。母親の行動だけにフォーカスすると「何でこんなに変わってしまったのか」と悲しくなってしまいますが、一歩引いて見れば「ぼけたおばあさんと耳の遠いおじいさんの噛み合わないやりとり」が、まるでとぼけた漫才のようにも見えてきます。ユーモアは悲しい現実を乗り越える大きな力になるのです。

本書を読んでもうひとつ強く感じたのは、私たちはもっと社会を信じてもいいのではということ。信友家では当初、文子さんが認知症になったことを周囲に隠していました。ところが認知症を公表した途端、近所の人が口々に声をかけてきました。実はみんな心配していたのですね。人生100年時代となり、いまや誰にとっても認知症は自分事。助けを求め、声をあげることは、決して恥ずかしいことではありません。

文子さんは2020年6月14日に91歳で永眠しました。良則さんは101歳になり、いまもお元気です。身の回りのことは全て自分でやり、周囲の人にも見守られながら生活しています。なんと最近はパソコンにも興味津々とか。信友家の物語にはこの先もまだまだ面白い展開がありそうです。

最後に本書でもっとも心に残った良則さんの名言を紹介しましょう。

「年寄りにとって『社会参加』いうのは社会に甘えることなんじゃのう。かわいい年寄りになって、何かしてもろうたら『ありがとう』言うんが、わしらの社会参加じゃわい」

人生の大先輩が達した境地に脱帽! 僕には101歳の良則さんがフィリップ・マーロウよりもはるかにカッコいい男に見えるのでした。

(しゅとう・じゅんや 書評サイトHONZレビュアー)

波 2022年4月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

信友直子

ノブトモ・ナオコ

1961(昭和36)年、広島生れ。映像作家。東京大学文学部卒。2009(平成21)年、自らの乳癌の闘病記録である『おっぱいと東京タワー~私の乳がん日記』でニューヨークフェスティバル銀賞、ギャラクシー賞奨励賞などを受賞。2018年には、初の劇場公開作として両親の老老介護の記録『ぼけますから、よろしくお願いします。』を発表し、令和元年度文化庁映画賞文化記録映画大賞などを受賞。2022(令和4)年には続編『ぼけますから、よろしくお願いします。~おかえりお母さん~』が公開された。著書に『ぼけますから、よろしくお願いします。 おかえりお母さん』『あの世でも仲良う暮らそうや 104歳になる父がくれた人生のヒント』がある。