アメリカひじき・火垂るの墓

693円(税込)

発売日:1972/02/01

- 文庫

- 電子書籍あり

戦争の残酷さに目を背けないために――戦争を見つめた傑作アニメ、慟哭の原作。

昭和20年9月21日、神戸・三宮駅構内で浮浪児の清太が死んだ。虱だらけの腹巻きの中にあったドロップの缶。その缶を駅員が暗がりに投げると、栄養失調で死んだ四歳の妹、節子の白い骨がころげ、蛍があわただしくとびかった――。戦争に翻弄された浮浪児兄妹の餓死までを独自の文体で印象深く描く「火垂るの墓」、そして「アメリカひじき」の直木賞受賞の二作など、著者の作家的原点を示す6編。

書誌情報

| 読み仮名 | アメリカヒジキホタルノハカ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 288ページ |

| ISBN | 978-4-10-111203-9 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | の-3-3 |

| ジャンル | 文芸作品、文学賞受賞作家 |

| 定価 | 693円 |

| 電子書籍 価格 | 693円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2009/02/13 |

書評

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

国民的説話

二十年たつた。

日本人はみな野坂昭如氏の名篇『火垂るの墓』を何とかして忘れようと努め、しかしつひに忘れることができなかつた。もちろんわたしもまた。

燒跡に生きる可憐な兄妹の物語は、版を重ね、絵本になり、アニメイションになる。忘れたいといふみんなの欲求にもかかはらず、それは国民的説話となつた。

忘れたいと願つたのは、幼女と少年の運命があまりにも哀れだからである。飢ゑて死ぬいとけない二人が心にちらつくのでは、安んじて飽食することがむづかしかつた。

しかしこの短篇小説は生き残つた。人間と歴史の関係の大筋のところを、この上なく鮮明に、むごたらしく示してゐるからだらう。

いや、生き残つただけではなく、いはゆる文学史の枠組からはづれた巨大な存在にならうとしてゐる。やがては、作者が誰だつたのか、民族の記憶が薄れ、ただ説話だけが残るにちがひない。ちようど安寿と厨子王の話のやうに。

*

この文章は、「火垂るの墓」が書かれた二十数年後、「鳩よ!」1992年3月号(特集「ぼくは飢え死したい 最後の無頼派 野坂昭如」)のために執筆され、直筆原稿の写真版が掲載された。この原稿は額装されて、いまも野坂家の応接間に飾られている。「波」編集部

(まるや・さいいち 作家)

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

二つの「火垂るの墓」とふたりの作家

原作「火垂るの墓」は大噓である、と言う小説家。「反戦映画」としてつくったのではない、と語る監督。二人の間で生じた、映画の奇跡――。

戦後八十年、昭和百年の今年、8月15日に高畑勲監督のアニメ映画「火垂るの墓」が、「金曜ロードショー」(日本テレビ系)で放映される。

同作は1988年に公開後、ほかのスタジオジブリ作品と同様、この枠で放映されてきた。しかし、高畑監督が亡くなった2018年を最後に七年間放映されずにいた。

「朝日新聞デジタル」2025年5月26日付記事は、「となりのトトロ」「天空の城ラピュタ」などに比べて、同作の視聴率が低いことなどを指摘している。

一方、Netflix(ネットフリックス)では昨年9月、日本以外の約百九十か国・地域で同作の配信が開始され、多くの反響があった。これを受けて、日本でも7月15日に配信が始まった。

それとともに、野坂昭如の原作にも注目が集まっている。

毎年夏に開催される「新潮文庫の100冊」フェアでは、『アメリカひじき・火垂るの墓』は1976年~1978年、1987年~1994年、そして野坂逝去の翌年である2016年に「100冊」入りしている。

定番の名作やその時々の注目作家の作品で編成される「100冊」だが、戦争文学の比率はそれほど多くない。右の時期に限れば、毎年のように入るのは井伏鱒二『黒い雨』、大岡昇平『野火』、竹山道雄『ビルマの竪琴』、大江健三郎『死者の奢り・飼育』、遠藤周作『海と毒薬』あたりで、吉村昭『戦艦武蔵』も原民喜『夏の花・心願の国』も一、二回しか入っていない。

2020年には『野火』は姿を消し、今年の「100冊」には『黒い雨』と、加藤陽子のノンフィクション『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』、そして復活した『アメリカひじき・火垂るの墓』の三冊になっている。戦後八十年という節目にしては少ない気がするが、それだけ太平洋戦争が遠いものになっているのだろう。

しかし、Netflixで「火垂るの墓」を観た海外の人が「ウクライナやガザの状況と重なる」と感じたように、同作は「戦争」という行為を鋭く告発している。

ここでは、原作と映画の成り立ちをたどるとともに、ふたりの作家がこの作品に込めた思いに迫ってみたい。

★

1988年4月に公開された「火垂るの墓」を、二十歳の私は東京の映画館で観た。

高校生の頃はそこそこのアニメ好きで、宮崎駿のマンガ版「風の谷のナウシカ」も読んでいた。だから、映画化された「ナウシカ」、スタジオジブリ設立後の「天空の城ラピュタ」も映画館で観たはずだ。

「火垂るの墓」と「となりのトトロ」は二本立てで公開された。前二作と異なり、日本の田舎に舞台を移した「となりのトトロ」も面白かったが、続いて観た「火垂るの墓」には衝撃を受けた。劇場全体の空気が一気に重くなった気がした。

原作を新潮文庫で読んだのは、中学生の頃だったか。一文が長く続く文体に最初はとまどったが、清太と節子の兄妹が戦時下に親と離れ離れになり、二人だけで生き、そして死んでいく物語に惹き込まれた。解説を読み、それが作者自身の空襲体験をもとにした作品だと知った。

当時よく読んだ星新一(1926年生)、小林信彦(1932年生)、筒井康隆(1934年生)、遠藤周作(1923年生)、吉行淳之介(1924年生)らのエッセイでは、しばしば戦時中の体験が語られていた。それらは声高に反戦を訴えるものではなく、「カボチャばかり食べさせられて嫌いになった」など身近なエピソードに自然と共感した。

なかでも、野坂昭如(1930年生)は井上ひさし(1934年生)と並んで、戦争についてよく書いていた印象がある。

野坂の『国家非武装 されど我、愛するもののために戦わん。』は、気迫あるタイトルが忘れがたい。

野坂は同書のカバーに「自分自身のこと」という一文を寄せている。

「ぼくは臆病者である、ことさらな卑下自慢をしている訳じゃなくて、何かあるたび切実にこの思いは深い。すぐに逃げたくなるのだが、どうにか立ち止まらせているのは、かつての戦争にまつらう記憶であって、ぼくはとにかく生き残った。こんな風にいえば、たかが銃後の少年が、何を大袈裟にとせせら笑われるかもしれないが、ぼくの世代こそ、切実に戦い、そして敗けたのだ。(略)だからこそ、二度と、若者たちを戦場に追いやる動きには、反対する」

野坂が自称した「焼跡闇市派」の原点は、この「銃後の少年」としての体験だった。つまり野坂にとって「火垂るの墓」は、大人たちに見捨てられた子どもたちの「戦い」を描いたものだったのだ。

★

「火垂るの墓」は、「オール讀物」1967年10月特別号に発表された。偶然だが、私が生まれた年でもある。

この頃の日本は高度成長下にあり、ベトナム戦争が泥沼化していくのをよそに、好景気に浮かれていた。また、翌年に「明治百年祭」が行われるなど、保守的な動きが強まっていた。

この年、野坂は「婦人公論」3月号に「プレイボーイの子守唄」という手記を発表した。二人の妹、とくに下の妹の恵子を戦時中に亡くした体験を描いたものだ。

十四歳の野坂少年は、空襲で養父、養母、祖母を失い、恵子と二人で暮らしたが、食糧不足のため恵子は衰弱していく。蚊帳の中に蛍を放すエピソードもここに出てくる。

当時の話を同誌編集者の水口義朗にしたところ、「それ書いて下さいよ」と頼まれた。長女が四歳となり、幼くして死んだ二人の妹と重なったこともある。このエッセイは婦人公論読者賞を受賞した。

この年の野坂は、小説家として立っていけるかどうかの正念場にいた。

放送作家としてCMソングの歌詞やテレビ台本を書き、歌手としてもデビュー、黒眼鏡のプレイボーイ評論家としてテレビに出演する。

1963年、中央公論社の水口義朗の勧めで書いた『エロ事師たち』で小説家デビュー。その後も短編を書きつづけ、話題の書き手として注目される。

1967年、「オール讀物」6月号に発表した「受胎旅行」で第五十七回直木賞候補となるが、受賞を逃す。水上勉と松本清張だけが同作を支持したが、「この作家は作家として大成する意気をもって取り組んでいるかどうか疑わしいような悪名声がある」(川口松太郎)のように、作家としての姿勢を疑問視された。

受賞作が発表された「オール讀物」10月特別号には、野坂は、グラビア連載「斜眼れんず」とともに、「火垂るの墓」を書いている。すでに売れっ子だったわけだ。

この前月、野坂は「小説新潮」に戦前のエロ出版人・梅原北明をモデルにした「好色の魂」を短期連載するため、新潮社クラブにカンヅメになっていた。その合間を縫って、自宅に帰って書いたのが「火垂るの墓」だった。

タイトルははじめ「蛍の川」としたが、似た名前の作品があるのに気づき、百科事典にあった古語の「火垂る」から空襲をイメージし、「火垂るの墓」と決めた。

「オール讀物」の鈴木琢二は、前回の直木賞落選後、野坂と会議を開く。

「私がいいたかったのはただ一つ、次回は誰からも文句をいわれないテーマで勝負しよう、野坂さんの原点をしっかり見せようというものだった」(「もうひとつの『火垂るの墓』」、「新潮45」2016年2月号)

同作は「別冊文藝春秋」掲載の「アメリカひじき」と二作で、第五十八回直木賞を受賞。「小説で食わなければならない」という野坂の願いが叶えられた。

なお、初出時にあった最終段落(蛍と節子の関係を描いたもの)は単行本化にあたり削除され、現在の形になった。

★

野坂は「火垂るの墓」の後も、『一九四五・夏・神戸』『行き暮れて雪』などの長編で、自らの戦争体験を題材にしている。

それらを読んで不思議に思ったのは、「火垂るの墓」との戦争の描かれ方の違いだ。短編と長編で異なるのは当然だが、長編では二人の妹よりも、養父母との関係や、空襲後に避難した西宮の親戚の娘とのロマンスなどに重点が置かれている。同じ時期の体験を描いていながら、別の物語のような印象を受ける。

これには、野坂の自責の念が関係している。

「プレイボーイの子守唄」で、野坂は空襲で養父母と祖母が亡くなったとしたが、実際には養母は重傷を負いながら生きていた。短編「焼土層」(『アメリカひじき・火垂るの墓』収録)に登場する音信不通のまま亡くなる母は、この養母がモデルだろう。

実際、野坂はその後もこの養母について語らなかった。そのことによって、自らを「あわれな戦災孤児」と位置づけ、妹と二人だけで究極の飢餓を生き抜いたという体験をつくり上げたのだ(清水節治『戦災孤児の神話』教育出版センター)。

また、「火垂るの墓」における兄妹の関係も、(小説では当然だが)実際と違った。

「ことさらかわいそうな戦災孤児の兄妹、舞台は、空襲後二ケ月余り過ごしたあたりに設定。実際の妹は一歳四ケ月、これでは会話ができない。十六年生れということにし、急性腸炎で三日寝つき死んだ、前の妹と同年。あの妹が生きていたらと、はっきり残る面影をしのび、戦時下とはいえ、暮らしにゆとりがあって、ぼくは確かにかわいがった。この気持を、まったく異なる飢餓状況下に置きかえた」(『文壇』文春文庫)

清太は節子に優しすぎるほどだが、実際には泣き止まぬ妹の頭を叩いたり、拳でなぐったりした。妹はそれで寝ついたと思い込んでいたが、ずっと後になって医師に「叩かれたショックで脳震盪を起こした」と説明される。このエピソードは短編「死児を育てる」(『アメリカひじき・火垂るの墓』収録)で使われた。

「『火垂るの墓』は、いかにも自分の体験に基づいているが如く文字を連ね、大噓である。(略)小説家にさえ、これは許されないような気がする」(『文壇』)という思いはずっと残り、野坂はこの作品を一度も読み返さなかった。

野坂は自らを戦災孤児と仮構した「火垂るの墓」で文壇に登録されたことで、亡くなった肉親に顔向けできないという思いを抱いた。その自責の念が、その後も小説やエッセイで戦争について書きつづける原動力になったのではないか。

しかし、同作を映画化した高畑勲は、野坂の自責の念から離れようとする。

映画「火垂るの墓」の実質的なプロデューサーだった鈴木敏夫(当時の肩書は「月刊アニメージュ」編集長)は、こう回想する。

「原作は明らかに、野坂昭如さんの妹への贖罪意識が強く、そのままやれば、清太への感情移入映画になってしまう。『自己憐憫は描きたくない』。高畑さんのつぶやいたセリフを僕は、いまだに強烈に憶えているんです」(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』文春ジブリ文庫)

では、高畑はこの映画で何を描こうとしたのか?

★

1986年、スタジオジブリは宮崎駿監督「となりのトトロ」の企画を進めようとしたが、親会社の徳間書店が難色を示した。鈴木が、高畑勲監督の「火垂るの墓」との二本立てを提案したが、それでもOKは出なかった。

そこで鈴木は、「火垂るの墓」の版元である新潮社に打診。「ビジュアルな分野への進出を模索していた」同社の佐藤亮一社長はこれを受け、同作の製作を決断。「トトロ」を製作する徳間書店との共同プロジェクトが実現した。新潮社が映像分野に進出したのは、これが最初である。

高畑は1935年、三重県生まれ。野坂の五歳年下である。

九歳のとき、岡山市に住んでいた高畑は1945年6月29日未明の空襲に遭遇する。この空襲では千七百三十七名以上が命を落とした。

高畑は家族とはぐれ、小学生の姉と街の中心部に向かって逃げた。爆弾で負傷した姉を助けて、なんとか生き延び、家族と再会する(『君が戦争を欲しないならば』岩波ブックレット)。

「火垂るの墓」には、この空襲で空から降って来た焼夷弾を見た体験が生かされている。焼夷弾は地上に落ちるとコロコロと転がって、意外に静かだという。それが燃え広がって火の海になっていく。映画ではその静寂が不気味に描かれている。高畑は焼夷弾の描き方には徹底的にこだわり、自衛隊にも問い合わせている。

空襲の実態を再現することに執着する一方で、高畑は同作を「反戦映画」としてつくったのではないと語っている。

高畑は「清太の生き方に今の若い人が共感できるはず」だと云う。戦時中の隣組や人間関係に耐えて生きるのではなく、節子と二人の世界で生きることを選ぶ。それは、原作者の野坂が、二人の関係を「心中」「道行」と評したこととも関連する。「末期の目」で見たからこそ、「二人にとって誠に充実した時間の流れ」が生まれたのだ(高畑勲・野坂昭如対談、『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)。

野坂のそういう視点に賛同する一方で、高畑は原作で野坂がつかざるを得なかった「噓」に気づいていたようだ。製作に関わった新潮社の村瀬拓男は、高畑が「これでは映画にはなりません。清太と節子は死ぬはずがないのです」と云ったと証言している(DVD「火垂るの墓」リーフレット)。ロケハンや資料にあたるうち、原作の矛盾に気づいたのだろう。

その矛盾を解決するために生み出されたのが、清太と節子の幽霊だったのではないか。この幽霊に関しては、多くのすぐれた論考があるのでここでは触れない(たとえば、細馬宏通「火と幽霊」、中丸禎子ほか編『高畑勲をよむ』三弥井書店)。

なお、美術監督の山本二三が監督から「詩人の黒田三郎さんの詩を読みなさい」と指示されたと回想している(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)が、これは父と娘の生活を描いた『詩集 小さなユリと』(夏葉社より復刻)を指している。高畑は、詩を通じて小さな女の子の心情に迫ろうとしたのではないか。

★

原稿が遅く編集者を泣かせた野坂に対して、「火垂るの墓」での高畑も遅れに遅れた。

新潮社の名編集者だった新田敞に「いろんな作家とつきあってきたけど、あんな人は見たことない」と嘆かせた高畑は、佐藤社長に「公開を延ばしてください」と云い放った。

そしてついに、二つのシーンの色を塗らないままで公開したのだ。この事実は今回初めて知った。劇場で観たときに気づかなかったのか、それとも完成版を観たのだろうか?

なお、「4歳と14歳で、生きようと思った。」というキャッチコピーは、糸井重里が手がけたもの。糸井は1984年から「新潮文庫の100冊」のコピーを担当。「となりのトトロ」では父親役で声優デビューもした。その後の十数年、ジブリ映画のキャッチコピーを手がけることになる。

新潮社では公開に合わせ、田村隆一の詩を収録した『絵本 火垂るの墓』、『「火垂るの墓」メモリアルアルバム 節子』などを刊行。新潮文庫版のカバーもアニメの絵を採用した。日本文学研究者の越前谷宏はカバーの文字からも裏表紙の解説からも「アメリカひじき」が消え、「火垂るの墓」が前に押し出されたと指摘する(「野坂昭如『火垂るの墓』と高畑勲『火垂るの墓』」、「日本文学」2005年4月号)。

現在では、文庫版は八十刷、百四十万部に達している。映画化によって、「火垂るの墓」は名実ともに野坂昭如の代表作となり、新潮社の財産になったのだ。

映画を観た評論家の加藤周一は、「一九八八年の想出三つ」 というエッセイで次のように書いた。

「この世の中でいちばん確かなものは、少女が笑ったり、駈けだしたりするときの『生きるよろこび』であり、いちばん不確かなものは、彼女を殺したいくさを正当化するようなすべての理屈だろう、と私は思う」(『ジブリの教科書4 火垂るの墓』)

この言葉こそ、原作と映画の「火垂るの墓」をつくったふたりの作家に共通する思いだったに違いない。

(なんだろう・あやしげ ライター/編集者)

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

再訪と初探訪――「火垂るの墓」との四十年

映画「火垂るの墓」(1988)を観ることは、ずっと避けつづけてきた。この作品が公開されたのは私が高校を卒業した年の春だが、原作はそれ以前に読んでおり、悲惨な展開であることは承知していたから、映像で追体験したいとは思えなかったのである。たびたびのテレビ放映にも背を向け、逃げ切るつもりだったが、この一文を依頼され、数日考えたすえ執筆および鑑賞の覚悟を据えた。

心がわりには理由があって、先般、阪神淡路大震災三十年に合わせて、『冬と瓦礫』(集英社)という作品を上梓したことが大きい。神戸市出身である私自身の体験をもとに、あの震災を描いた小説である。すでに文学史上の存在というべき作家と作品に対して僭越になってしまうかもしれないが、やはり神戸に暮らし、みずからの戦争経験から「火垂るの墓」を創り出した野坂昭如と重なるところを感じた。

そこで四十年ぶりに原作を再読し、然るのちDVDで映画を観た。

まず原作について。饒舌体ともいわれる独特の文体は、高校生のころ読みにくいと感じたが、その後さまざまなものを読んだせいか、思いのほかすんなり入ってきて、心地よささえ覚えるほどだった。この作品の魅力は、一にも二にもこの文体だろう。

主人公・清太が十四歳であるのは野坂本人と同じだが、四歳という設定の妹・節子は、じっさいには満二歳に充たず、養子どうしで血のつながりはなかったという。さらに、亡くなったのは疎開先の福井だから、事実とはずいぶんことなっている。

想像でしかないが、これは小説上の効果を狙ってのことという以上に、「こうあってほしかった」という作者の願望を投影したものだと感じる。「ぼくは、作中の少年ほど、妹にやさしくはなかった」と野坂は記しているし、どうせなら神戸で死なせてやりたかったという思いがあったのではないか。そう考えるのは、じぶんも似たような改変をおこなっているからである。

拙作『冬と瓦礫』の場合は七割がた事実だが、とうぜん脚色はある。例えば、東京で暮らしていた主人公が、震災の報を聞いて神戸に駆けつけ、現地の友人から頼まれた薬を調達しようとするくだり。作中の主人公は手を尽くしてどうにか薬を入手するが、実際の私は断念してしまった。そうした無念さを小説のなかで果たしたかたちである。『冬と瓦礫』は、そもそも故郷の被災時、その場にいなかったという、ことばにしがたい思いが出発点となった作品だから、同一ではないにせよ、喪失感や後ろめたさというベクトルには近しいものを感じてしまう。

そして、避けつづけてきた映画に関していうと、たしかにつらい物語ではあるものの、アニメーションならではの映像美もあり、救われるような心地を覚えたのも事実である。戦争という非常時下にもあった日常の喜びがあやまたず捉えられているし、霊というわけでもあるまいが、死んだあとの清太と節子が、ふたりして過去のじぶんたちを見守っているという映画独自の構図も、おなじような効果を醸している。

それでいて、私が恐れていた悲惨さもあますところなく描かれていた。空襲で焼けただれて包帯だらけになった母親や、痩せ細り虚ろな眼差しになって死んでゆく節子の描写は目を覆うばかりで、避けつづけてきたのも、あながち間違いではない。インターネット上では、「二度と観たくない傑作」などという評も目にしたが、うまいことをいうものである。

そして、原作と映画に共通しているのは、かすかに、だがはっきりとただようエロティシズムだろう。むろん、どちらもあからさまに性的な場面などないが、野坂も、「(本作は)心中物」と発言しているし、高畑勲監督もその意図を汲み取り、追い詰められた兄と妹ならではの濃厚な結びつきを臆せず表現している。清太が蚊帳のなかで節子に抱きつくシーンは原作にもあるが、映画版のほうに、よりどきりとさせるものがあった。原作と映像のみごとな連係プレーというべきである。先に「二度と観たくない傑作」という評を紹介したが、私自身は、もう一度くらいなら観てもよいという気もちになっている。

(すなはら・こうたろう 作家)

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

サブスク時代の若者が観る「火垂るの墓」

書評やエッセイを頼まれるとき、依頼書にはよく「若い世代のリアルな感覚、感性で書いてください」という言葉がくっついている。この書評もそうだ。戦後八十年を迎え、「戦争は遠くなった」と言われる現代において、若者がスタジオジブリのアニメ映画「火垂るの墓」、そして原作の野坂昭如による小説「火垂るの墓」をどのように観て、どう捉えるのか。

しかし、そう直截に「若者の感性で」なんて言われると、鼻白むものがある。

あなたたちとそう立場は変わらんでしょう、と思ってしまう。これを読んでいる読者の方々が何歳かはわからないけれども、編集者はわたしとせいぜい二十歳くらいしか変わらないはず。戦後六十年でこの作品に触れる人と、戦後八十年で触れる人、そんなに違いがあるだろうか――なんて臍曲がりなことを考えていたら、バチが当たった。

出版社から送られてきたDVDプレイヤーがパソコンに接続できず、うんともすんとも言わなくなってしまった。友人のパソコンでも試したところ、通電はしているが再生はできない……Mac非対応だ! 慌てて大学図書館のAVブースに走った。映画もドラマもサブスクで、しかもスマホで観てしまうから、我が家には再生機器がない。DVDだって一枚もない。ビデオテープ? なんかおばあちゃんちにあった! 自分の現代っ子っぷりに寒気がしてきた。さすがに認めざるを得ない。サブスク時代の若者なりに「火垂るの墓」を観てみようじゃないか。

ご存じのとおり、「火垂るの墓」は、太平洋戦争末期の神戸を舞台に、空襲で母を亡くした十四歳の清太と四歳の妹節子が、親戚の家を出て横穴で兄妹ふたりで暮らし、やがて餓死に至るまでを描いた作品である。

読んではじめに思ったのは、「戦争文学っぽくない」ということだった。もちろん(わたしが語るまでもないことだが)、本作は戦争に翻弄され餓死する兄妹の等身大の喜びと悲しみ、互いを思い合う心が切々と胸を打つ好編である。声高に戦争反対と叫ぶ人物を登場させずとも、痛ましい状況に置かれる兄妹を見て、読者は自ずから「戦争を二度と繰り返してはいけない」と沁み入るように感じる。ではなぜ「戦争文学っぽくない」のか。

戦争文学を語れるほどの知識も読書量もないが、たとえば大岡昇平『野火』『俘虜記』、原民喜「夏の花」といった昭和二十年代の作品を振り返ると、そこには圧倒的な「非日常」がある。太平洋戦争末期のレイテ島で極限状態に置かれた人間の心理描写も、原爆投下後の広島の凄惨な風景描写も、現代のわたしたちには理解できない、という距離感をもって見つめてしまう。それはまさに、いま、この瞬間にも世界で起こっている紛争や戦争の写真や映像をスマホの画面越しに見て、なぜこんなことが、なにができる、できることなど、と数秒の葛藤とともにスワイプし、次に流れてきた友人の投稿にいいねを押すくらいの軽薄さで。フィーリングで語ることが許されるなら、「戦争文学っぽい」は、遠いってことだ。

でも、「火垂るの墓」は違う。

戦時下にありながら、清太の心理や行動パターンは、現代のわたしたちのそれと驚くほど重なる部分がある。ゆとり世代だとかZ世代だとか、好き勝手呼ばれる我々だけれど、結局のところ上の世代が言いたいのはいつの時代も同じ。「若者は甘ったれ」ってことだ。

この感覚については、本誌にも掲載されている1987年当時の野坂との対談で、高畑勲がいみじくも言い表している。

(清太は)おばさんにイヤ味を言われると、その屈辱に耐えないでパッとそこから身をひいて別の行動をとる。ガマンをしない。そういう清太の気持ちは、むしろ、いまの子どもたちの方がよくわかるんじゃないかと思うんです。

もし清太がもっと我慢強い、いかにも「戦時中の子ども」らしい人物だったら、現代の読者はここまで共感できなかったかもしれない。警報が鳴っても〈清太の年なら市民防火活動の中心たるべしというのだが、一度あの落下音と火足の速さを肌で知れば、一機二機はともかく、編隊に立ち向かう気は毛頭ない〉と防空壕を避け横穴に入り、小母さんの嫌味に耐えかね兄妹ふたりで横穴でのままごとめいた共同生活をはじめる。清太の行動は、当時の十四歳の少年にしては「甘ったれ」と映るものであることは作中の小母さんが明言している。

しかし、その清太のありようこそが現代的で、わたしたちも清太の行動に気持ちを重ね合わせることができてしまう。戦争の光景は「非日常」であるのに、清太と節子の心情は「日常」の地続きにあり、ふたりの笑い声にふらふらと付いていくうち、いつの間にか戦争の悲惨さが身に迫ってくる。

7月15日から、スタジオジブリ「火垂るの墓」がネットフリックスにて配信開始される。いまごろはきっと、わたしのような家にDVDプレイヤーがない、サブスク時代の若者にも清太と節子の非日常であり日常でもある日々が届いていることだろう。

(かみむら・ゆたか 作家)

インタビュー/対談/エッセイ

[戦後八十年と「火垂るの墓」]

映画「火垂るの墓」をめぐって

「清太と節子の見た“八月十五日”の空と海はこの上なくきれいだった」

8月15日、映画「火垂るの墓」が金曜ロードショー(日本テレビ系)で放送されます。

野坂昭如が自身の体験をもとに書いた原作を、高畑勲が圧倒的な描写力と迫真の時代再現力によって映画化した本作は、多くの人たちに「戦争」について考えさせてきました。

この特集では、原作者と監督の対談を再録し、合わせて、世代の異なる四人による「火垂るの墓」についての文章を掲載します。

この夏に、見てほしい、読んでほしい名作への思いが詰まっています。

『火垂るの墓』をいま、

あえて映画化することの意味

――最初に、この作品をいま、 なぜ映画化するのか、高畑監督、話していただけますか?

高畑 小説を初めて読んだとき、主人公の清太が、戦時中の中学三年生としては、随分感じが違うなあと思った。そこがすごく面白かった。あの時代の少年というと、ともかく力強く生きぬくみたいな感じがあって、そのためにはガマンもしなきゃいかんと、そういうことが戦争中から戦後の復興、あるいは高度成長にかけてずっと変わらなかったという気がするんです。やることは変わっても、人を支えている気持ちみたいなところで変わってなかった。

野坂 そうですね。

高畑 ところが、清太というのは違う。おばさんにイヤ味を言われると、その屈辱に耐えないでパッとそこから身をひいて別の行動をとる。ガマンをしない。そういう清太の気持ちは、むしろ、いまの子どもたちの方がよくわかるんじゃないかと思うんです。あそこでガマンをしなきゃならんと思うのはぼくらの世代です。いまの子どもたちは「ムカつく」なんて言い方にも端的に現れているように、快いか快くないかという判断を基準にして、何かをやろうとする。そういうあり方と、清太の行動とはどこかで通じるものがあるんですね。子どもたちに限らず、時代そのものがそうなりつつあるような気がして、この時期に映画化できるんだったら非常にいいんじゃないかと思ったんです。

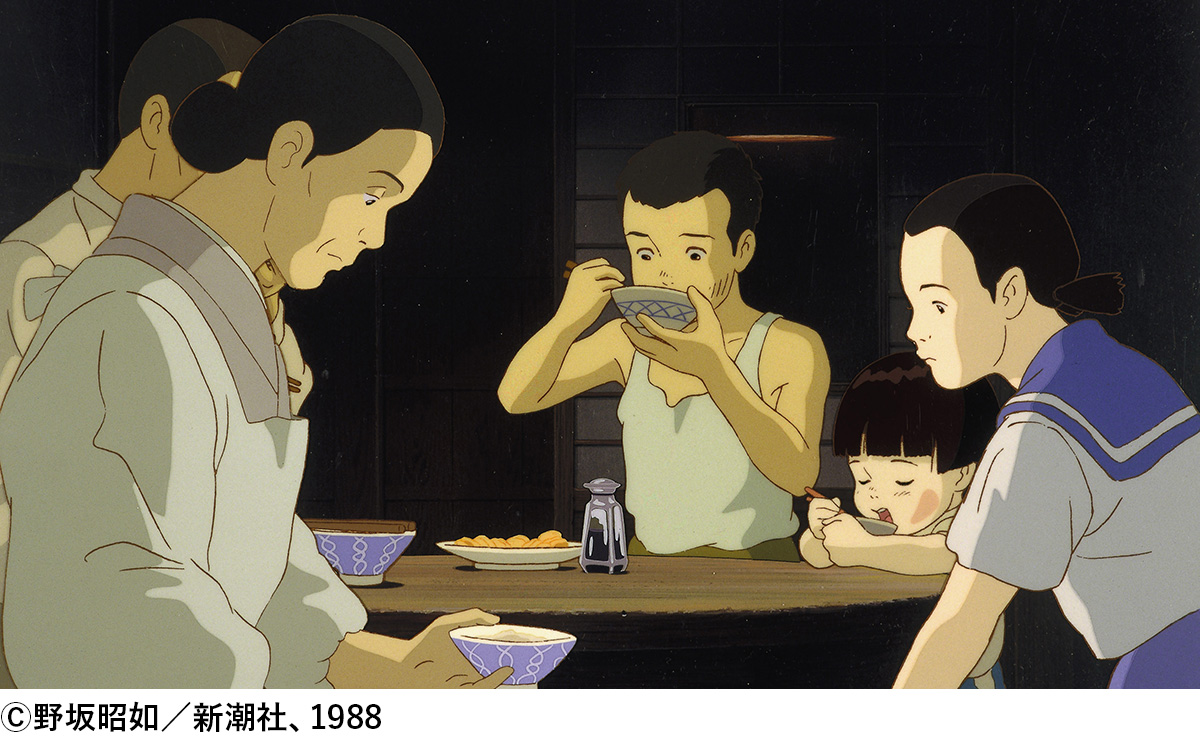

野坂 あの主人公は、戦時中の子どもとしては、どちらかというと、ごく甘ったれの子どもだったわけで、その点でいったら、いまの子どもたちも、同じ境遇におかれたら、あっという間にああなっちゃうだろうとぼくも思いますね。で、結局、あの兄妹は、二人だけの所に閉じこもることでしか、あの苛酷な中を生きていくことができなかった。母親という庇護者を失ったとき、兄は全世界を敵にまわしても、自分が庇護者となって妹をかばおうとする。自分自身が妹のための食糧になってもかまわないというところまで思いつめる。それはかなりの悲劇であると同時に、一方では大変幸せな境遇でもある。清太としては、世界中で二人っきりの天国を築こうとしてるわけですね。

高畑 非常によく分かります。

野坂 あれは心中物だから……。

高畑 そうですね。それは最初に読んだときに非常に強く意識しました。近松の心中物とか、そういうものを感じまして。構成からいってもそうだという気がしたんです。主人公たちが死ぬことを前提にして、その死に到る道筋をずっと追っている。ただその、いま天国っておっしゃったのはその通りだと思うんです。映画でもそこをきちんと描きたいと思っています。

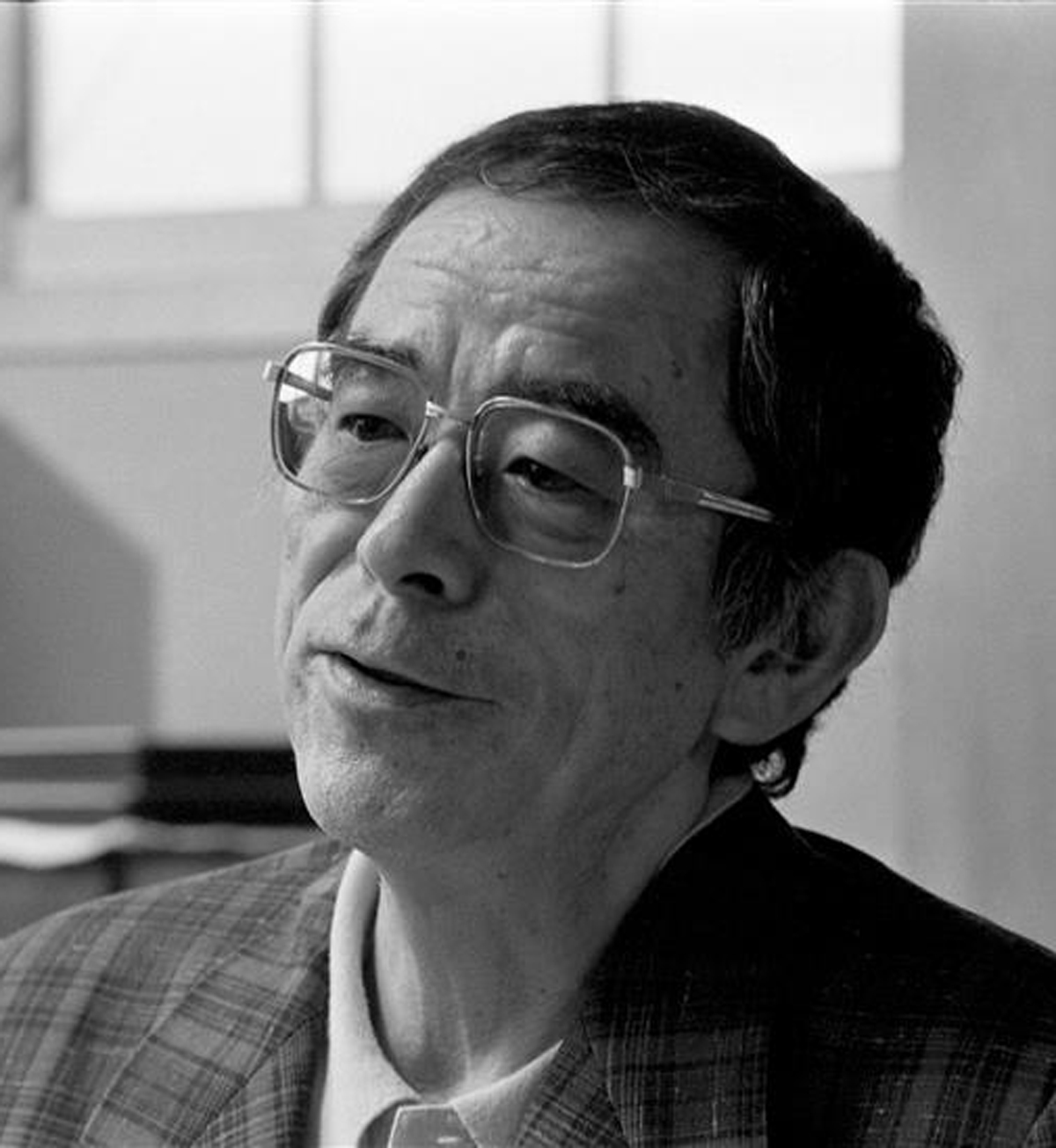

野坂昭如(のさか・あきゆき)(1930~2015)

神奈川県生れ。小説家。占領下の世相に取材した「アメリカひじき」、戦争体験を描いた「火垂るの墓」で直木賞を受賞。

野坂 現実問題として、あの男の子だってそんなロマンティックなことを考えてるわけじゃないんで、実際、おなかがすいちゃうわけだし。でも、節子の四歳という年ごろは、 客観的にみて、女の子がいちばんかわいい年ごろでしょう。それから十四、五歳の少年といえば、自分が男であるということに、つまり自己というものに気がつき始める年代なんです。そういう二人が、二人っきりの生活にとじこもるわけですから、そこには明らかに近親愛みたいなものがある。自分とことばを交わす人間といえば妹しかいないわけで、血のつながりという非常に強い絆もあるけれども、一方においては女の子として好きになることは完全にさえぎられているという状況で、彼の感情というのはきわめて高まってくる――純粋化してくるわけです。

高畑 ええ。

野坂 妹の方も、環境の変化と、兄の変化というようなものに影響されて急速に大人になり、結局、兄に対して、母親の立場になったり、恋人の立場になったりする。圧倒的に保護されているんだけれども、逆に精神的な支えにもなっているわけです。で、妹が肉体的にはどんどん衰えていくときに、その「衰え」というものを、兄は美しくなっていくという形で見ざるをえない。少年の日の甘美な妄想というか、そういうものがあるんですね。結局、あれはもう、死に到る毎日が道行なんです。

アニメーションだからこそ

映像化できる世界

高畑 ぼくは、小説を初めて読んだときから、これをアニメーションでやりたいと思っていたんです。今回、その夢が実現したわけですが……。

野坂 あの小説についての映画化の話は何度かあったんですけど、いつも実現しなかったんです。それは、舞台となる焼跡の茫漠たる焦土を再現するのはまず無理だろうというのと、それから生身の身体でやった場合に、いまの子どもは絶対主人公を演じられないと思っていたんです。お腹がへってる少年が出てきて、その少年がブクブク太ってたらやっぱりおかしいわけですよ。大人だったらそこらへんを芸達者な所でカバーして、これはこしらえ物であるというかっこうで済むと思いますが、この小説ではそうはいかない。で、このお話をいただいたときは、非常にびっくりしました。アニメーションで映画化するとはね……。ぼくはアニメーションというと、夏休み向けの楽しい作品というイメージがあって(笑)、少年の冒険とか、勇気ある行動とかね。ですから、こういう悲しいお話がアニメーションになるなんて考えもしなかったんです。

高畑勲(たかはた・いさお)(1935~2018)

三重県生れ。アニメーション映画監督。1985年、スタジオジブリ設立に参加。1988年、映画「火垂るの墓」を発表。

高畑 アニメーション作品に冒険物が多いというのは、自然だし、別に悪いことじゃないと思うんです。ただ同時に矛盾も感じていたんですね。アニメーションということとは別にしても、戦時中の立派なお話は、非常に感動もしますし、涙を流したりもするわけですが、そういうものを読んだり、見たりした若い人たちがすごくコンプレックスを抱いてるわけです。あの時代の人はすごかったんだなぁとか、とても私はあんなことはできないわ、とか。で、なんかそれはおかしいような気がするんです。勇気を与えようと思って作っているのに、見た人がなんか自分とは違うことなんじゃないかと思ってしまうなんてね。だから何かもっと接点みたいなものがないかなとは、この作品に出会う前から考えていたんです。

野坂 いま、スタジオで、あれは何ていうんですか、スケッチのようなものを拝見して、なるほど、これはアニメーションでやるしか方法はなかったんだなと思いました。

高畑 そうですか。

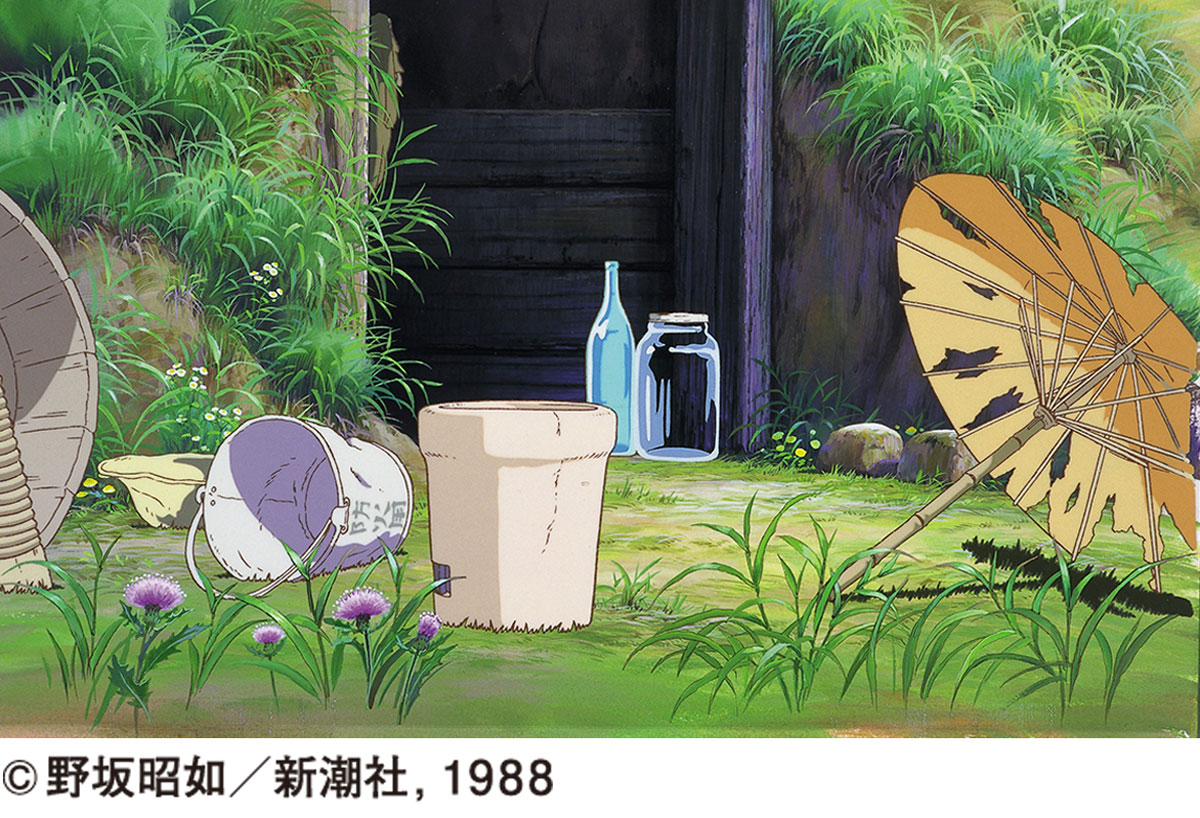

野坂 全く昔のまんまなんですよ。舞台となる田んぼのところから、街並みの様子から。実写で、どこかほかの場所を撮ったんではかなえられないですからね、あの感じは。昔のあのへんの写真というのはぼくも随分さがしたんですが、いまだみつけてないんです。で、さっき絵を拝見して、そっくり再現されているので驚きました。

高畑 ただ、主人公の設定としては、非常にアニメーションにしにくい設定なんですね。十四歳というのは、実際、いまの中学生もそうですけど、みてると無表情というか、いつも不機嫌というか、精神のバランスがとれていない。身体もそうですけど、顔なんかにもそれが出てしまう。ところが、アニメーションというのは基本的に線で描くという、非常に端的な表現ですから、そういう表情を出すのがむずかしい。笑ったときにはケロッとしたいかにも愉快っていう顔で、で、悲しいっていったら一義的にワッと悲しいになっちゃう。そういうふうな、いま泣いたカラスがもう笑うという典型みたいなジャンルなものですから。その中で、こういう思春期の男の子を扱うというのは、とても大きな冒険で、清太像にどこまで近づけるかが、大問題なんです。

野坂 なるほど。

高畑 妹の節子の方も、それ以上にむずかしい。ぼくは実はテレビシリーズで「アルプスの少女ハイジ」というのをやったんですけど、あれはスタートは五歳なんです。あの作品では原作の中の、五歳の少女の一つの理想像みたいなものを作れればいいと思ってやっていましたが、それより歳下の女の子というのは扱ったことがないんじゃないでしょうか。その上“日本”を扱ったことがない(笑)。それは、日本のアニメーションというのは、リアリティーをはっきり押し出した上で日本を扱わせてもらえないんですね、なかなか。外国のことはたくさん調べるんです。「ハイジ」なんかだったらわざわざスイスへ行っていろいろ調べたりする。ところが、日本について、そういうことは、ほとんどできていないんです。

野坂 死ぬことが、全くあたりまえにあった時代的背景というものを描くのも難しいことでしょうね。想像を絶しているでしょう、朝起きたらそこに死体があるというのは。いっぺん夕立ちみたいにワーッと空襲が来たあとには、ごろごろ死体がころがっていて、それまでの町の風景が一変してしまうわけですからね。

高畑 そういうことを描いていくのは非常にむずかしいと思います。ただ、いろんな困難はあるとしても、作画のスタッフには、アニメーションの具体的であるというところを生かしてやっていこうと言ってるわけです。キャラクターにしても、顔だけじゃなくて、身体全体で何を表すことができるか、そこに挑戦したいと思います。節子の節子らしい感じが、どういうふうに出していけるかですね。

原作者自身が体験した昭和二十年の春

――この作品は、野坂さんの自伝的意味合いが強い作品だとお聞きしていますが。

野坂 この作品を書いたのは昭和四十二年なんですが、それこそ高度経済成長のまっさかりの時期でして。こちらからみてるとそのときの世の中が、何かまともじゃないというか、本当じゃないみたいな気がした。それで、本当の人間というのは違うんじゃないかという問いかけで、ちょっと理想化した兄妹の在り方、もっと極端にいえば、男と女の在り方を描きたかったんです。確かに自分の体験をふまえてはいますが、そういう意味では主人公を理想的な背景においたみたいなものです。ぼく自身、十四歳のときまで全く世間しらずで、ふつうの子どもよりダメな子どもでしたけど、ああいう状況に放りこまれたら急速に大人になってしまった。それが自分でもイヤだった。毎日毎日の生活に適応しなきゃならないから、まるでコマ落としで大人になっていった感じなんです。普通は徐々に、さまざまな屈折を経て、人の裏切りにあったり、大人の冷たさにぶつかったりして大人になっていく。こっちはひと月ぐらいの間に十年ぐらいを経験しちゃったわけだから、ぼくの中に内在していた、ずるさとかが猛烈に開き直りみたいに出てきてしまった。そのときに支えになったのは、当時二歳だったぼくの妹だったんです。盗みをしても何をしても、この妹のためにやっているんだからいいじゃないかという感じがあったんですね。急速に大人になっていくときに、自分自身の大人になりたくないという気持ちとか、大人になりつつある過程において、我ながらひどいことをやってるという負い目なんかを、すべて妹の存在が補ってくれたんです。

高畑 ………。

野坂 妹が死んだのは、その部分は小説と年代的にそっくりなんですが、戦争が終わって一週間目の、当時、ぼくのいた福井県の田舎では、ちょうど灯火管制が解除された日です。二十二日だったかな。夕方ね、表から妹の骨を拾って、ボーッとして帰ってきたら、向こうの村に灯がともっている。それを見たときの、驚いた感じといったらなかった。こちら側で妹が死んで、あちら側で灯がよみがえった。灯がよみがえるというのは平和がよみがえるということにも結びつくわけだけど、そのときぼくは、つくづく生きのびたっていう感じがしたし、一方においてはものすごく、こわかったです。

高畑 こわいっていうのは?

野坂 いやつまり、灯がよみがえったところに、ぼくは生きなきゃいけないわけでしょう。まっ暗なところだったら、ぼくでも生きられるような気がしてたんです。ひどいことをしてもね、まっ暗な世の中なら仕方がないわけだから。ところが、灯がよみがえって、一般の市民生活が復活すると、急速に大人びてしまった十四歳の少年がその中でどうやって生きていけばいいのかという、大変な混乱があった。支えになってきた妹は死んでしまったあとだし。

高畑 はい。

野坂 正直にいうと妹が死んでお荷物がなくなったという解放感もありましたよ。これで夜中に泣かれなくてすむとか、おぶってそこらへんをうろつかなくてすむという、大変妹には気の毒だけれど、そういう気も確かにありました。だからあの小説というのは、ぼくはそれがいやで読み返さないんですが、あまりにも空々しい所がある。絶対、あの妹をね、お荷物に思ったことはあるはずですから。

高畑 そうですね。

野坂 この子さえいなきゃ自分はこういうふうに逃げられるとか、絶対、思ったはずですよ。

高畑 そこらへんのことで言いますと、映画化する場合、どうしても節子というのが具体的に出てきてしまうわけです。四歳ともなると、もっとわがままいって手こずらせるとか、そういうことがあるはずだし、それで清太がたまらなくなるようなシーンがあってもいいんじゃないかと思うんですが、やはりそれはそれでむずかしいんですね。物語として成り立たせるのは。

野坂 そこは監督の才能で補っていただきたいところです(笑)。ぼく自身が、ちょっと身につまされて書き切れなかったということがあるんです。書いてる内に、どうしても兄貴の方を美化して書いちゃうんですね。自分自身ができなかった部分をそこで補っちゃうというのがあって。ぼくは決して主人公のようには優しくはなかった。あんなふうにしてあげたいと、頭では考えていたけど、実際にはできなかった。自分のものを食べないで妹にやろうと心の中では思っても、イザ、それを手に持つと、こっちも腹がへってるものですから、やはり食べてしまう。その食べたときのおいしさたるやないわけですが、食べおわったときの苦痛というのもすごいわけです。世の中に俺みたいにダメな奴はいないんじゃないかと思ったりしてね。小説では、そこらへんのことは、いっさい書きませんでした。

全面的に信頼して

監督におまかせしています

――映画化に際して、原作者から監督への要望はあるんですか?

野坂 もう、監督の才能というのを全面的に信頼していますから(笑)。だから、むしろぼくの方としては、いま言ったような、兄貴の方に混乱が随分あったと思うわけで、うるわしい兄妹愛だけじゃなかったという、そこらへんの部分を表していただければと思います。それはよく言う、「原作が描ききれていない部分」を補っていただくということですが。

高畑 うーん(笑)。

野坂 それはまあどんなふうに表してくれても全くかまわないわけで、何の注文もつけません。ぼくのことばにこだわる必要は、ないと思いますよ。いまの人たちがわかればいいわけで、受けとる方がどういう受けとり方をするのか、これもまた自由ですからね。ただ、ぼくは反戦映画というのはなんにしても嫌いなんだ。かわいそう、かわいそうという映画もいやですね。

高畑 映画化に際して、いくつもむずかしい点はあるんですけど、ひとつには、原作の語り口そのものを生かせないかなと思うわけです。あれは、明らかに清太からみている話だと思うんですよね。客観的に書いてある部分でも、やはり清太の気持ちを通してみているんです。そういう意味で、その語り口を何か生かす方法はないかと……。

野坂 それは、やはり時代背景がむずかしいからですか?

高畑 そう、わかりにくい。言わなくてはわからないだろうと思うんですよ。さっきおっしゃった、死が身近にあったということもそうですし、それだけじゃなくて、日常の細かなこともいちいちわからないんです。だいいち、制作しているスタッフがその時代を知らないものですから。小学校四年生だったぼくが経験しているだけで、あとは全く経験していない。絵を描き始めましても、例えば駐在所を描くと、パーッと光がもれてる絵を描いてしまうんです。灯火管制があったとか、ガラスには飛び散らないように何か貼ってあったとか、人から聞いて知っているはずなのに、いざ描くときには、抜け落ちていってしまうんですよね。配給がどうとか、隣組がどうとかそういったことも、どれぐらい作品の中に反映させればよいのかも、むずかしいところです。何も説明する映画を作ろうと思ってるわけではないので、それは必要最小限のことでいいんですが、何か工夫して、そういうことをきちんと取りこんでいかなくちゃいけないと思うんです。

野坂 ええ。

高畑 これを映画化したいと思ったときに、二つも三つも道があったわけで、最初は、いままでぼくたちがやってきたアニメーション映画ではない表現形式なんかを取り入れながらやりたいと思ったんですが、しかしこういうふうなスケジュールが決まり封切りも決まり、その中でスタッフ編成もしてやっていくとなると、なかなかそういう表現上の試行錯誤というのは出来なくて、やはり、自分たちがいちばん得意にしてきたやつを最大限に発揮するという方向で、なおかつ新しいものに挑戦するというそういう作品にしていきたいと思います。ちょっと抽象的ですが(笑)。

野坂 あの二人は楽しんでるでしょう。

高畑 ええ、映画化に当たってもそのつもりでやってます。非常に充実してるということだけでなく、楽しんでるということをなんとか――。

野坂 とてもよく笑ったろうし。何かちょっとしたことが、いちいちキラキラ光ってみえただろうね。海とか、空とか。むやみやたらに、8月15日の空は青かったっていうけれど、あのときのぼくらの目というのは、実によくものが見えていたんです。もう死んじゃうわけですから。末期の目で見てたわけでしょう。なんでもいちいち新鮮にみえたしね。例えばトマトひとつにしても、盗んできて食べるとき、食欲と結びついていたには違いないけれど、トマトなりの生の充実感というものが、こちらへ伝わってきたんですね。すぐそばに死があるわけだから、こちら側の生の充実感たるや、ものすごかった。それは単に、今度いつ食べられるか分からないから、いま食べてるものの味わいがよりひとしお深かったとか、そんなことじゃない。もっと根本的なことなんです。実際、風景も本当にきれいだった。舞台になった町自体、ふつうに見たってきれいなところだったわけです。それがもうじき焼かれるというんで、町全体がおののきながら待っていたんですから、なおさらきれいにみえる。だから非常にきれいな風景の中で展開された、二人にとっては誠に充実した時間の流れが、いまからみると大悲劇であったという――。

高畑 よくわかります。そのあたりのことが伝えられるといいのですが。

野坂 いま、お話をうかがった限り、すべて信頼して、ぼくとしては、バトンタッチしたいと思います。もう、監督の自由にやっていただいて……。当分、吉祥寺(対談当時、スタジオジブリのあった場所)の方には足を向けて寝ないようにしますからね(笑)。

初出「アニメージュ」1987年6月号

(のさか・あきゆき 作家)

(たかはた・いさお 映画監督)

著者プロフィール

野坂昭如

ノサカ・アキユキ

(1930-2015)神奈川県鎌倉生れ。早大中退。様々な職を経て、コラムニストとして活躍。1963(昭和38)年の処女小説『エロ事師たち』で、性的主題を辛辣かつユーモラスに追求、俄然注目される。1967年には、占領下の世相に取材した「アメリカひじき」、戦争・空襲・焼跡の体験を描いた「火垂るの墓」を発表。翌年、この両作で直木賞受賞。1997(平成9)年『同心円』で吉川英治文学賞を、2002年『文壇』およびそれに至る文業で泉鏡花文学賞を受賞する。他の代表作に『骨餓身峠死人葛』『一九四五・夏・神戸』等。