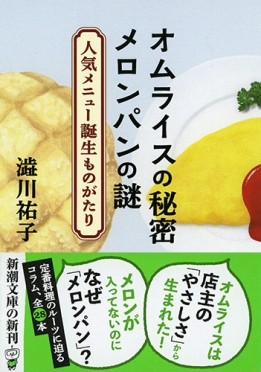

オムライスの秘密 メロンパンの謎―人気メニュー誕生ものがたり―

649円(税込)

発売日:2017/01/28

- 文庫

ナポリタンも冷やし中華も実は日本生まれ!? 好奇心と食欲をそそるおいしいコラム集。

食卓の定番、コロッケやナポリタンのルーツは、本当はどこの国? カレーはなぜ国民食になったのか。肉じゃがは海軍発祥というけれど。からあげは「唐揚げ」か「空揚げ」か。ハヤシライス誕生をめぐる尽きせぬ不思議……。あなたが大好きな料理は、いったいどうして定番になりえたのだろう。埋もれた真実に迫りつつ、好奇心と食欲を刺激するおいしいコラム集。『ニッポン定番メニュー事始め』改題。

日本のカレー文化と江戸の食生活の関係とは?

今はなき渋谷の名店が確立した餃子の食スタイルとは

どんぶりで受け継がれる文明開化の味

ナポリタンこそ日本の正当派スパゲッティだ

世界に冠たるインスタントラーメン

謎に包まれた日本のコロッケのルーツ

花柳界と切り離せないお好み焼きの黎明期

蒸し暑さとおいしい水が生んだ風土料理

アルプスの山々に思いを馳せて自由が丘で誕生

かつての定番は鶏肉にあらず

モンゴル生まれの鍋料理「しゃぶしゃぶ」

由来の説も様々なごちゃまぜ料理

日本人の創意工夫で生まれたオムライス

夏バテにはこれ! 大正時代からあったスタミナ料理

メロンパンの形はどこからやってきたのか

豚肉の炒め焼きが遂げた画期的な進化とは

さかのぼると海軍の味?

洋菓子の定番はどこからやってきたのか

謎多きクリームシチューの歴史

調理法も器具もオリジナル

抹茶、あずき、最中……和の溶け合う独自の氷菓子に

麺は中国、調味料は西洋、調理法は日本オリジナル

「林」か「早矢仕」か「ハッシュド」か

“妙な”菓子パンはどうして忘れ去られたのか

沖縄で生まれたおおらかな夏の料理

日本人のごちそうはやはり日本生まれ

饅頭の進化形として誕生、明治天皇もとりこに

「黒天丼」と「白天丼」はどちらが先に生まれたのか

文庫版あとがき

参考文献

書誌情報

| 読み仮名 | オムライスノヒミツメロンパンノナゾニンキメニュータンジョウモノガタリ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 368ページ |

| ISBN | 978-4-10-120681-3 |

| C-CODE | 0195 |

| 整理番号 | し-82-1 |

| 定価 | 649円 |

書評

これは楽しく読める「食の事典」だ!

澁川祐子さんの『ニッポン定番メニュー事始め』が『オムライスの秘密 メロンパンの謎―人気メニュー誕生ものがたり―』と名を変え、新しい原稿を追加した上で、文庫になった。これまで単行本を何冊か買ったり(人にあげてしまうので)、気になることが出てくる度にそこだけ拾い読みしたりしていたわたしにとって、この本がハンディになったことは、とても喜ばしいことだ。

みなさんもご存知の通り、食文化に関する本は山のように存在する。いわゆる活字の本だけでなく、食マンガもブームだし、それらを原作とするドラマや映画も人気が高い。つまり、わたしたちの周りには、フードカルチャーにまつわるコンテンツが溢れかえっているのだ。

そんな中にあって、本書が個性的だなと思うのは「文献によってできるだけ事実を明らかにしよう」「『元祖』とされる店から直接話は聞かない」という、ふたつの方針を貫いている点だ。巻末の参考文献欄には180冊を超える書名が並んでいるが、なぜ彼女が文献主義を貫いているのかについては、次のように説明されている。「なぜなら、直接証言を得たら、その話に引きずられ客観的な判断が下しづらいからだ。おまけに、そうした証言はとっくにメディアに掲載されており、取材から新たな情報が得られる可能性も少ない」……そう! ホントにそう! この点については、首がもげるほど頷きたい。名店と呼ばれる店についての証言は、雑誌からネットまで、あらゆるところに転がっているが、中身はどれも似たり寄ったり。それが“伝統に裏打ちされた語り”であることは百も承知だが、やっぱりリピート再生のようで、ちょっと飽きるのである。新しい視点でその料理を知ることができたら、もっと好きになれるのに。そんな不満を解消してくれるのが、本書なのである。

タイトルにもなっているオムライスとメロンパンについては実際に本をお読み頂くとして、ここでは試みに「からあげ」のところを読んでみよう。現在の日本でからあげと言えば鶏の唐揚げだが、古い料理書では、鶏よりも魚や豚肉の方が人気。そのことに気づいた澁川さんは、文献を調べまくり、「調べたかぎり、鶏肉のからあげの初出は、1924(大正13)年刊行の『家庭鶏肉鶏卵料理』」であることを突き止める。この本で紹介されているからあげは二種類。叩いて挽肉状にした鶏肉を丸め、片栗粉を混ぜて揚げたものと、薄切りにした肉に片栗粉をまぶして揚げたもの。わたしたちの知っているからあげとは、まだちょっと違うようだ。あのごろごろ&ジューシーなからあげは、戦後の肉用若鶏のブロイラーが生産されるようになってからようやくその歴史をスタートさせる。そう考えると、からあげの歴史って長いようで短いかも……。こうした発見の積み重ねは、巡り巡って、読者に“食の未来”を想像させる。過去から今までの変遷がこうなら、この先は一体どうなるのかと。言うなれば本書は、過去に遡りつつ、未来を予見する書なのだ。

文献を使って身近な食べ物の歴史を探る一方、実際に買って食べてみるパターンも登場する。「シベリア」の回では、近所にある創業60年の老舗パン屋で買ったシベリアを観察し、こう書き付けている。「手に持つと、ずっしりと重量感がある。定規で測ってみると、幅は約7センチ。2センチほどの厚みの羊羹部分が、2・5センチ幅の生地2枚に挟まれている」……なんと、シベリアの厚みを測っている。これは地味に衝撃的だ。わたしも食べ物関係の仕事でシベリアを試食したことがあるけれど、幅を測ろうとは思わなかった。切り口を眺めながら「きれいに3等分されてるな~」とは思ったが、カステラ部分と羊羹部分の厚みの違いまでは気が回らなかった(不覚だ)。

人生初シベリアを測らずにはいられなかった澁川さんは、すごく誠実な人だと思う。最終的に旨い/不味いの話になってしまいやすい食べ物をテーマにしながら、そうした主観に決して寄りかかることなく、あくまで客観的であろうとするその熱意が、彼女に定規を握らせる。その意味で本書はすごく事典っぽい。楽しく読める食の事典。そう捉えるといいんじゃないだろうか。

(とみやま・ゆきこ ライター・早稲田大学助教)

波 2017年6月号より

著者プロフィール

澁川祐子

シブカワ・ユウコ

1974(昭和49)年、神奈川県生れ。東京都立大学人文学部を卒業後、フリ ーのライターとして活動するかたわら、『民藝』の編集にも携わる。近年は食や工芸のテーマを中心に執筆。編集や執筆を手がけた書籍に『最高に美しいうつわ』、『スリップウェア』など。