輪舞曲

825円(税込)

発売日:2023/03/29

- 文庫

- 電子書籍あり

才能ある女優・奔放な人妻・従順なる愛人・子を思う母。そのどれもが、彼女だった――。

私、四十になったら死ぬの。松井須磨子の後を継ぐと目された新劇女優・伊澤蘭奢が、口癖の通り早逝した。集まった四人の男は、愛人兼パトロンの内藤、蘭奢が人妻だった頃からの恋人・徳川夢声、帝大の文学青年・福田、そして生き別れの息子・佐喜雄。彼らそれぞれの蘭奢は異なる顔を持ち、やがて彼らの人生も輪舞曲のように踊り出す。大正時代のモダンと情熱に生きた、ある名女優の肖像。

丸髷の細君

イジャラン

茉莉花

焦土の貴婦人

逆光線

手紙

桜の枝の面影

書誌情報

| 読み仮名 | ロンド |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 装幀 | 加藤木麻莉/カバー装画、新潮社装幀室/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 400ページ |

| ISBN | 978-4-10-121632-4 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | あ-95-2 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 825円 |

| 電子書籍 価格 | 825円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2023/03/29 |

書評

大正時代の「芸術の人」を描く

朝井まかてさん渾身の最新長篇の主人公は、大正~昭和に華やかな光を放ち、劇的な死で短い生涯を閉じた伝説の名女優・伊澤蘭奢。

この小説の背景を川本三郎さんに教えて頂きます。

現在では考えられないことだが、日本では近代になるまで女優は存在しなかった。江戸時代、女性が舞台に出ることが禁じられていたため。

明治から大正にかけてようやく日本にも女優が登場した。舞台女優である。川上貞奴、松井須磨子、森律子らが初期の女優として活躍した。しかし、当時、女優の社会的地位は低く、松井須磨子は大正時代のスターだったが、舞台に立ったという理由で故郷、信州の親類から絶縁された。森律子は弁護士の娘、いわば良家のお嬢さんだったために女学校の卒業者名簿から抹殺され、その弟は学友からからかわれたのを恥じて自殺している(戸板康二『物語近代日本女優史』による)。

伊澤蘭奢は、そんな時代に女優を志し、松井須磨子が、スペイン風邪で急逝した島村抱月を追って自殺したあとの大正新劇界で活躍した女優である。昭和三年、脳出血のため満三十八歳で死去した。その舞台人生は十年ほどしかない。それもあって伝説の女優となっている。

本書は、この名女優を、彼女が関わった男性たちの目を通して描いているところに特色がある。蘭奢の死後、男たちがそれぞれの思い出を語ってゆくという手法を取っている。映画ファンなら、ジョゼフ・マンキーウィッツ監督の回想形式の物語、エヴァ・ガードナー主演の「裸足の伯爵夫人」(1954年)を思い出すかもしれない。

伊澤蘭奢は島根県津和野の出身。古くは西周、森鴎外、下って、永井荷風と親交のあった「校正の神様」といわれた神代帚葉(種亮)、作家の中村吉蔵、さらに近年では画家の安野光雅を生んでいる町。

江戸時代から続く紙問屋の娘として生まれ、同じ町のやはり老舗の薬問屋の子と結婚し、男の子を産んだ。しかし、家庭のなかにいるのが耐えられず、舞台で「復活」を見て感動したのをきっかけに女優になることを決意。夫と別れ、子供を置いて東京に出た。日本のノラである。

前述のように女優の社会的地位の低かった時代に、普通の主婦が家庭を捨てて女優になるとは極めて珍しい。どれほどの勇気がいったことだろう。

しかも、彼女が志した舞台女優(いわゆる新劇の女優)は、経済的に恵まれない。現在でも小劇場の俳優は本業だけではなかなか暮してゆけないが、当時はなおさらだろう。

本書には「貧乏」という言葉がしばしば出てくる。女優というと一見華やかに見えるが、決してそうではない。著者は、伊澤蘭奢が貧乏暮しをしながら新劇女優を続けていったことをきちんと抑えている。

なぜ、貧乏暮しに耐えたのか。彼女には、舞台は「芸術」という強い想いがあった。チェーホフの「桜の園」のラネフスカヤ夫人で好評を博した女優として、芸術に関わることに誇りを持った。彼女はいわば「芸術の人」であることに喜びを見出した。

経済的に豊かになるよりも、芸術ひと筋で生きる。一時、当時隆盛してきた映画に出演したこともあったが、彼女にとっては、あくまでも映画より舞台だった。

ちなみに、この考えは現在でも続いていて、ハリウッドのスターも、ブロードウェイの舞台に立ってはじめて俳優として認められる。キャサリン・ヘプバーンが俳優たちにいまだに尊敬されているのも舞台に立ったから。

蘭奢が活躍した大正時代は、「芸術」に光が当った時代だった。明治が「富国強兵」「殖産興業」の実利の時代だったとすれば、大正時代は、少し余裕が出て、「芸術」の価値が高まった。伊澤蘭奢はその意味で、大正の申し子だったと言える。

蘭奢の没後、彼女を回想する男たちもまた「芸術」を愛する大正の人間だった。四人の男たちが登場する。

パトロンであり愛人でもあった内藤民治、親類にあたる年下の徳川夢声、彼女の崇拝者で東京帝大の学生だった福田清人、そして息子の伊藤佐喜雄。

この四人はいずれも芸術と関わる。内藤民治は実業家だが文芸色の強い「中外」という雑誌を出し、大正期の新鋭作家・谷崎潤一郎や佐藤春夫の作品を掲載した。福田清人と伊藤佐喜雄はのちに作家になる。夢声が活弁士から俳優、さらに文筆家になるのは言うまでもない。

つまり、男たちは蘭奢の「芸術」への想いを確実に受け継いでいたことになる。本書は大正文化史にもなっている。

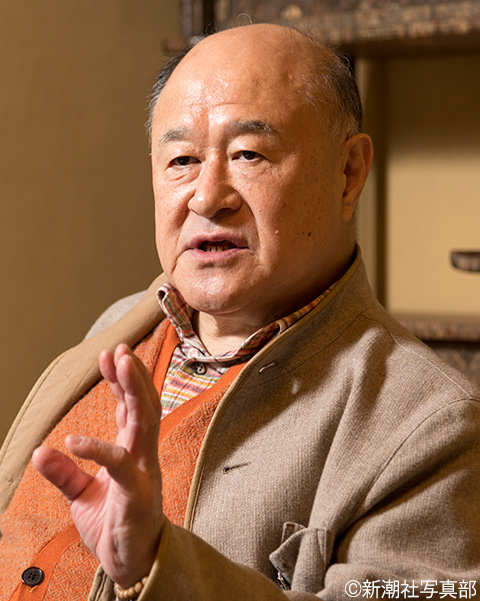

(かわもと・さぶろう 評論家)

波 2020年5月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

舞台に立つことの恐怖と快感

半世紀もの間、舞台に立ち続ける角野さん。『輪舞曲』に描かれた大正の演劇界に思いを馳せると共に今も昔も変わらない舞台の魔力を語って下さいました。

『輪舞曲』には、主人公・伊澤蘭奢の愛人だった徳川夢声が新劇劇団・文学座の設立に参加し、昭和十三年に人気上昇中の女優・杉村春子と第一回公演で共演したという話が出てきます。ある年代の方なら夢声、杉村春子の名前に、蘭奢の生きた時代と現代が脈々と繋がっていることを実感するでしょう。そこで読者がより『輪舞曲』の世界を身近に感じられるよう、文学座で半世紀を過ごしていらした角野さんに、新劇をはじめとする演劇の世界と女優について、ご経験を交えお話を伺います。角野さんは伊澤蘭奢をご存じでしたか?

全く存じ上げなくて、「こういう新劇女優がいたのか!」と面白く拝読しました。非常に劇的な方ですね。章ごとに視点人物が変わり、時間や空間を行き来する小説の形式も興味深く、演劇を観るような読み心地でした。ロジェ・ヴァディム監督の映画「輪舞」を思い出します。

しかし蘭奢とは、すごい芸名を付けましたね。正倉院に「蘭奢待」という有名な香木がありますが、本来こんな大仰な名前は新劇では好まれないはず。それをあえて名乗ったところに、故郷や我が子を振り切って演劇界に飛び込んだ彼女の気合を感じますな。

まして女が女を演じることを取り戻したばかり、女優という職業に対する世間の目も冷たい時代でした。

でも蘭奢さん自身はきっと意気軒高だったでしょう。新劇は明治になって、歌舞伎という旧劇に対抗して生まれた演劇運動で、自分たちは西欧から取り入れた最先端の舞台芸術を体現しているんだと、強烈な自負と矜持を持っていたから。僕たちの世代でも、先輩方からその匂いは感じてきました。ただ、テレビどころか、映画もまだ始まったばかりの時代、生活上の苦労は多分にあったでしょう。

月給制を採っていた島村抱月の藝術座が例外中の例外で、蘭奢のいた近代劇協会の団員たちは内職と質屋通いで生活していたようです。

作中で近代劇協会の上山草人が「本物の貧乏人に新劇の役者はできない」と言うけれど、それは今もまったく変わりません。昨今はまだバイトの種類も増えてきたけど、僕たちの頃でも実家がよほどの金持ちでもない限り、芝居だけでは暮らしていけなかった。読みながら、今の役者たちとそんなに感覚が違わないなあとつくづく思いました。生活水準がそう上がってないというか(笑)。

角野さんが文学座に入ろうと思ったきっかけは何だったんでしょう。

理由は単純。まさに今しゃべったことで、文学座ならすぐには無理でも、行く行くは芝居だけで食っていけると考えたからです。1970年頃の文学座は重鎮・杉村春子に、北村和夫、加藤武がいて、売り出し中の太地喜和子、それに八木昌子、稲野和子といった人気女優がいた。若手女優はNHKの朝ドラやポーラテレビ小説のヒロインに、若手男優は「太陽にほえろ!」「青春とはなんだ」などのドラマに次々抜擢され、映画・テレビ業界と非常に近かった。ここならどうにか食っていけるだろうと踏んだんです。

ただ、僕が研究所に入った時代は新劇を否定する小劇場運動の真っ只中で、若者は唐十郎さんの紅テント(状況劇場)、早稲田小劇場、アンダーグラウンド自由劇場、演劇センター68/71あたりを夢中で追いかけていた。僕も大学時代から早稲田小劇場にのめり込んで、じつは早稲小の入所試験にも受かってたんです。でも、あそこは主義として職業的俳優を認めず、他に仕事を持たなきゃならない。それで悩みに悩んで文学座を選んだわけです。

旧劇に対して新劇運動が生まれ、次はその新劇に対して小劇場運動が生まれる。面白いものですね。

でも杉村さんや加藤武さんは、歌舞伎に対する対抗心だけじゃなく、畏怖の念も強かったですね。武さんは築地生まれということもあり、長い伝統を持つ歌舞伎はすごいものだ、新劇よりずっと上だと敬服していました。一方、杉村さんは、歌舞伎を認め敬いつつも、旧劇と闘って新しい芝居をやるために新劇を選んだ自負があるから、どちらが上か下かではなく「同列の存在になりたい」という思いがあった。先代の松本幸四郎さんと共演したこともあり、それは他流試合のような気持ちだったんでしょうね。

新劇と小劇場も全く交わらなかったわけではなく、文学座でも「小劇場の勢いに乗り遅れるな」という危機感から、後にアトリエ公演で小劇場界のスター作家の芝居を上演するようになったんです。しかし、まさか文学座で別役実、つかこうへい(「熱海殺人事件」はアトリエ公演が初演です)、金杉忠男、清水邦夫といった方々の芝居をできるようになるとは夢にも思っていなかった。

角野さんにとっては幸運でしたね。

本当です。さらに僕が幸運だったのは、座員になって十年の間に、杉村さん主演の「女の一生」「華岡青洲の妻」といった大劇場での商業演劇と、小規模で先鋭的なアトリエ公演という両極端の芝居に集中して取り組めたこと。劇場のサイズや作品の性格によって、声の響かせ方、セリフ回し、見せ方、間は違ってくる。大劇場では遠くまでハッキリとセリフを聞かせる芝居、アトリエは狭い上に、四方に客席がありましたから、声を張らない自然な芝居が必要。特に別役実さんに「表現するな、ただ存在しろ」と言われて身につけた演技は、後にテレビの世界で活かすことができました。

空間によってふさわしい演技が違うんですね。

これは蘭奢さんたちも直面した問題かもしれません。江戸時代から続く書割の背景から西洋家具を置いたリアルな舞台装置に変われば、当然求められる演技も変わってくる。自分たちの手で新劇の演技を作りあげた第一世代ですから、相当な試行錯誤があったでしょう。そりゃ、上山草人みたいにムチを振るう演出家もいますよ。今でもあのタイプの演出家はいる。変わってないなあ(笑)。

「役者は三日やったらやめられない」と言いますが、舞台で得られる快感はそれほど大きいものですか。

役者には、まず恐怖があるんです。でも、初日の恐怖を乗り越えて客の視線を我がものにした時の快感、これはもう「三日やったら」ですよ。恐怖の先にしか快感はないんですね。だいたい公演初日の役者は、その芝居を半分、いや、四分の一くらいしか理解してません。残りの四分の三は幕が開いてからお客さんに教えてもらう。やっていることが正しいかどうか、脚本の本当の面白さなど、客席の反応で僕らは知るわけです。じつは幕が開かないと自分が何をやってるのか、わかっていないところがある(笑)。

舞台がノッている時も客席の集中度でわかります。みんな息を止めて見ていますから。で、集中した場面が終わると一斉に息を吐く。まるで劇場全体が呼吸しているみたいでね。そして全てが順調に回っている時は、不思議なことに上演時間にブレがない。二時間二十分に設計された芝居なら二時間二十分でピタッと終わる。二十二分には絶対ならない。役者やスタッフ一人一人が歯車となり、巨大な機械が滑らかに回るイメージです。

それはやめられませんね!

あの恐怖と快感は蘭奢さんも知っていたでしょう。『輪舞曲』は舞台そのもののシーンは多くありませんが、演劇人の生活感、見る/見られる仕事の精神性、稽古場の空気なんかは僕の経験と照らし合わせてもなかなかリアルです。パワハラな演出家に限らず、徳川夢声さんみたいに一筋縄でいかない男優は実際いるし、蘭奢さんみたいに男を手玉にとってお金持ちから援助を受ける時も卑屈にならない女優も、まあ、いますな(笑)。

同じ俳優でも女優と男優ではメンタリティが違うものですか。

僕が思うに女優って女じゃないですよ。女性は自分自身をまず見られる存在として意識し、次にどうやって見返すかと考えるものだけれど、女優はむしろ能動的に見られる存在になろうとする。その時点で女性の原理を超越しています。そして、自虐を込めて言いますが、見られる存在になりたいと願う男優の方も、やっぱり男じゃない。あえて良くない言い方をすれば「女の腐ったの」です(笑)。

蘭奢は死の前に婚家に置いてきた息子と再会し、母として振る舞いますが、息子の方は、蘭奢が母役を演じていたようだったと振り返る。我が子の前でも演じてしまうのは女優の本能なのでしょうか。

そこはこの母子が長年じかに触れあえなかった力学の方が大きく働いたように僕は思いますけれどね。息子の方だって素直に「お母さん!」とは行けないでしょう。この二人の間が溶けあい、本当の母子らしくなる時間、それは蘭奢さんの死後に訪れたのかもしれませんね。

男優が父になるよりも、女優が母になるほうが難しいのでしょうか。

そうかもしれない。母になることを諦める女優もいますからね。その典型が太地喜和子。彼女は妻になることさえも拒否しました。一度は津坂さん(秋野太作)と結婚したけれど、すぐに離婚しています。まあ十代の頃に既婚者だった三國連太郎さんに惚れて惚れて、俳優座の養成所を放り出してロケ先まで追っかけて行った人だから、そもそも結婚に向かないタイプではあったけれど、「女優の人生は一般人の幸せや常識的な生き方を捨てたところから始まる。普通の幸せを願う者はロクな女優にならない」と公言して憚らなかった。それは強烈な職業意識でした。

角野さんは同じ文学座の倉野章子さんと結婚されています。

僕は、男優でも女優でも、結婚して家庭を持った方がいい役者になれると信じています。子育てもあって十二年間休んでいた妻の復帰後を見ても、間違いではなかったと思う。結婚した時、喜和子には「なんで結婚なんかするの!」って言われましたけど(笑)。

ちなみに杉村さんは二度結婚して二度とも旦那さんと死別しています。「女の一生」の作家・森本薫の恋人だったこともありましたが、やはり森本さんが先に亡くなった。この「結婚したけれど夫と死別」はある意味、喜和子にとって理想だったでしょう(笑)。そのことと関係あるかはわかりませんが、若い頃は杉村さんと正反対の芝居をしていた彼女が、晩年には着物の着方から立ち居振る舞いまで杉村さんソックリになっていたんです。あれは不思議でした。

蘭奢は「四十になったら死ぬの」の口癖通りに数え四十歳で亡くなりました。「マダムX」という芝居で大当たりを取り、再演も決まっていたキャリアのピークでの急死。お芝居のように劇的な最期ですが、角野さんの目にはどう映りましたか。

うーん、僕はこれも水死した喜和子を思い出します。酒・たばこのやりすぎで声はガラガラ、だいぶ生活は荒れていたけれど、彼女もキャリアのピークで亡くなったと言えるでしょう? 蘭奢さんにも果して自然死だったのか自殺だったのかという謎がありましたが、喜和子の場合も腑に落ちないんです。水を張った洗面器に顔を浸けるのも嫌がるほど水が苦手だった人が、船の上から夜の海を見ようと誘われて、果して行くだろうかと。僕はいまだに釈然としていないんです。

ところで「四十になったら死ぬの」みたいなこと、女性はみんな思うものなんですか?

若い自分の容色に自信のある方なら仰ることもあるんじゃないでしょうか。私は思ったことも言ったこともありませんが(笑)。

僕が若い頃に七年間付き合って非常に切ない振られ方をした女の子も「三十になったら死ぬ」と宣言していて……。

えっ、その方は三十歳で……。

いえ、今も元気のようですがね(笑)。その子は、今ある美しさが衰えたら生きている値打ちがない、だから死ぬんだというニュアンスで言っていましたが、僕は今もその感覚がわからない。今回、蘭奢さんの口癖に、ちょっと古傷が痛みました(笑)。

(かどの・たくぞう 俳優)

波 2020年5月号より

単行本刊行時掲載

担当編集者のひとこと

質、量、人気のいずれをとっても歴史・時代小説界のトップランナー・朝井まかてさんの新作は、実在の女優・伊澤蘭奢(らんじゃ)の物語です。

津和野の旧家の主婦だった蘭奢は松井須磨子に憧れ、夫と息子を捨てて27歳で単身上京。ポスト須磨子の呼び声高い名女優となりますが、キャリア絶頂の数え40歳で死去。「四十になったら死ぬの」の口癖どおりの最期を遂げる……と、これだけでも劇的要素てんこ盛りなのですが、朝井さんを執筆に駆り立てたのは彼女を取り巻く魅力的な男たちの存在でした。

パトロンで雑誌社社主・政治フィクサーの内藤民治、不貞の相手だった人気活動弁士の徳川夢声、彼女の信奉者だった帝大生・福田清人(のち作家)、そして婚家に残した息子の伊藤佐喜雄(のち作家)。4人の前で蘭奢はそれぞれ違う顔を見せます。彼女は何者であったのか? 男たちの視点から一人の女を立体的に描き出すと同時に、演じることの意味を問うのが本作です。

テレワークが増えたことで、家族の職場での顔を初めて見たという方も多いでしょう。『輪舞曲』はいくつもの顔を演じながら生きている私たち一人ひとりの演劇性までも露わにする大いなる問題作。是非ご一読賜りますようお願いいたします。(出版部・K)

2020/06/29

著者プロフィール

朝井まかて

アサイ・マカテ

1959(昭和34)年大阪府生れ。甲南女子大学文学部卒。2008(平成20)年小説現代長編新人賞奨励賞を受賞して作家デビュー。2013年に発表した『恋歌』で本屋が選ぶ時代小説大賞、翌2014年に直木賞を受賞。続けて同年『阿蘭陀西鶴』で織田作之助賞を受賞した。2015年『すかたん』が大阪ほんま本大賞に選出。2016年『眩(くらら)』で中山義秀文学賞、2017年『福袋』で舟橋聖一文学賞、2018年『雲上雲下』で中央公論文芸賞、『悪玉伝』で司馬遼太郎賞、大阪文化賞(個人に贈呈)をそれぞれ受賞。2020(令和2)年『グッドバイ』で親鸞賞、2021年『類』で芸術選奨文部科学大臣賞、柴田錬三郎賞をそれぞれ受賞。その他の著書に、『輪舞曲(ロンド)』『白光』『ボタニカ』などがある。