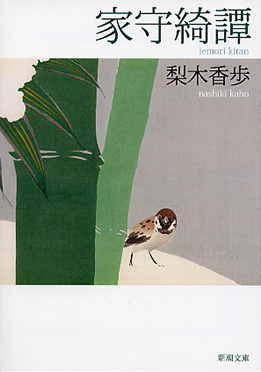

家守綺譚

605円(税込)

発売日:2006/09/28

- 文庫

- 電子書籍あり

日常にこぼれ出る豊穣な気配。花は人を恋い、水は友を招く――。それは、ついこのあいだ、ほんの百年すこし前の物語。

庭・池・電燈付二階屋。汽車駅・銭湯近接。四季折々、草・花・鳥・獣・仔竜・小鬼・河童・人魚・竹精・桜鬼・聖母・亡友等々々出没数多……本書は、百年まえ、天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」=綿貫征四郎と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。――綿貫征四郎の随筆「烏〓苺記(やぶがらしのき)」を巻末に収録。

書誌情報

| 読み仮名 | イエモリキタン |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫 |

| 発行形態 | 文庫、電子書籍 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 208ページ |

| ISBN | 978-4-10-125337-4 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | な-37-7 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 605円 |

| 電子書籍 価格 | 605円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/05/27 |

書評

この小さな本たちを私は手放さない

本好きは、単行本で持っているのに、文庫化された同じタイトルの本を買ってしまうことがある。書店を営んでいるので、ときにその場面に遭遇する。常連さんだと会計のときに気付いてしまい、「その本、持ってますよね?」とつい訊くと、「増補してあるから」とか「解説を読みたい」とか、「持ち歩き用」などといった返事が返ってくる。気持ちはわかる。私は向田邦子全集を持っているのだが、ぼろぼろの『思い出トランプ』の文庫版を手放せないでいる。若くて、住んでいた部屋も狭くて、文庫本ばかりを買っていた頃に手に入れた一冊。向田作品との出会いは、本ではなくてブラウン管テレビを通してだった。小学校に上がる前にはすでに「寺内貫太郎一家」を見ていたから、ませていたのだろう。当時まだ“悠木千帆”だった樹木希林が、身をよじらせて「ジュリー」と言っていた姿を覚えている。

好きな新潮文庫三冊というお題をいただいて、『思い出トランプ』をまず読み返した。1980年刊行の短編集で、家族の話が多く、家父長制がいまよりさらに根強かった頃の物語だから、もやもやするかもしれないという不安があったのだ。だが、案ずることなかれ。人間の持つずるさや弱さ、近しい人に秘密を持ってしまうことのうしろめたさを描く本書には、時代が変化しても変わらず心惹かれた。年を取った分、むしろ面白さが増したような気さえする。

改めて感じたのは、五感に訴える表現が多いということ。たとえば「耳」という一編では、熱を出して欠勤している男に、耳の下で水枕がプカンプカンと立てる音や日向臭い水枕のゴムの匂いが、幼少期の記憶を想起させる。意識せずとも映像が浮かび上がり、音が聞こえ、匂いが立ち込めるようだ。身体ぜんぶで読んでいるから私自身の記憶も思い起こされ、後ろ暗い記憶がよみがえったりする。人間の闇を覗いても不思議と嫌悪感はわかず、人間というものは哀しく愛おしいのだ、という気持ちが読後に残った。

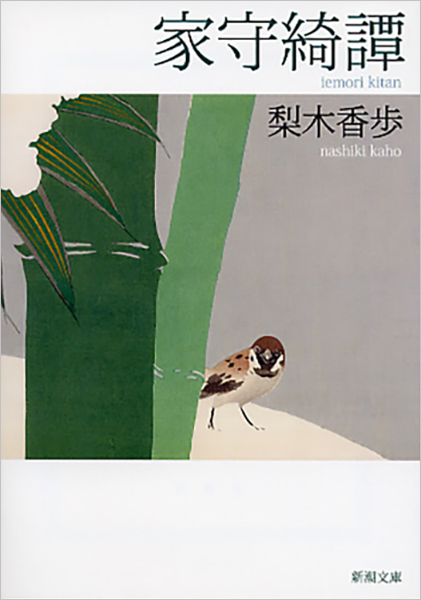

人間だけでなく、草木や鳥や虫、あわいに生息するものの気配に親しみを感じるようになったのは、梨木香歩さんの本のおかげだ。梨木さんの描く世界は生類の気配に満ちていて、読みながら自分もそこに棲みついているような錯覚を覚える。読み終えた後は自分だけはじき出されたようで少しさみしく、濃密だった空気が薄くなったような気になる。現実世界に戻ると、人間を世界の中心にすえてはいけないという思いが増す。

数年前に、山にほど近い、古い借家に越した。家から五分ほどで山に入っていけるので、ときおり散歩がてら植物を見に行く。借家にはこぢんまりした庭もある。大家さんが残した草木にあわせて手をいれながら、植物の名前を少しずつ覚えていった。『家守綺譚』を初めて読んだときは目次に並ぶ植物の姿がさっぱりわからなかったが、いまでは庭に生息している植物も中にはあって、それらを愛でている。先日はコゲラがイチジクの木にやってきて、幹の中にいるカミキリムシの幼虫を探していた。ちょっとだけ、梨木さんの本の世界と現実世界が近づいたかもしれない。いまのところ、サルスベリに恋をされたり、河童に遭遇したり、狸にばかされたりはしていないが、主人公・綿貫征四郎が亡き友やご近所さんから薫陶を受けたように、私もご近所さんに教えを乞うている。

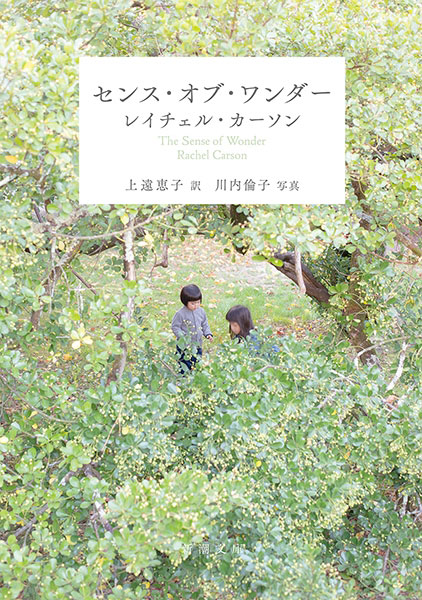

植物をちょっと眺めようと庭に出ると、流れる雲や、昼間の月なんかもついでに見る。鳥の声も聞こえるし、虫の羽音もする。すぐ逃げてしまうが、とかげを観察するのも楽しい。ささやかなよろこびに満たされる時間だ。「センス・オブ・ワンダー=神秘さや不思議さに目を見はる感性」は生涯を通して持続するものである、とレイチェル・カーソンが語っていた通りなのだ。

かつて単行本で読んだ『センス・オブ・ワンダー』が文庫版になり、新たに写真家・川内倫子さんの写真があわさった。光を宿した写真のひとつひとつが言葉を祝福しているように感じる。だが、こんなことを思っていても、日々に流されるとすぐに「ワンダー」を見失う。だからこの小さな本を私は手放さない。

(たじり・ひさこ 「橙書店 オレンジ」店主)

あの辺りの「気」

小説家志望の男・綿貫征四郎が京都の奥、滋賀県に近い一軒家に住まい始める。そこが京都と明記してあるわけではないのだが、山一つ越えたところに湖があり、その湖から引いた疏水が裏山の裾を走っているという記述から、読者は、湖は琵琶湖、住まいは山科辺りと見当をつける。

綿貫の学生時代の親友に高堂という男がいて、ボート部に所属していた高堂は、その湖で行方不明になってしまう。綿貫は町(京都市内?)に残り、英語学校の非常勤講師などしつつ物書きを目差していたが、ある日、高堂の父親から、隠居するので家の守をしてくれないかと持ちかけられる。いくばくかの謝礼も付くこの話に、綿貫は渡りに船と乗り、その暮しが始まるのだが、この小説はそんなことが分かった序の口からあやしく動き出す。すべて植物名の全二十八章から成り立つ第一章「サルスベリ」のそのサルスベリが、ある意志を持って登場するのだ。

のみならず、行方不明になったはずの高堂までがやってくる。その家の床の間に掛け軸があり、それは水辺の葦の風景で、白サギが水の中の魚にねらいを付けている図なのだが、高堂はボートを漕ぎ、掛け軸から抜け出てくるのだ。

高堂は、庭に植えてあるサルスベリの妙な気配を、綿貫にこう伝える。「サルスベリのやつが、おまえに懸想をしている」と。そして綿貫も、その言に妙に納得する。「木に惚れられたのは初めてだ」などと。

のっけから木の人格化であり、幽霊と語り合うという展開である。しかしこれぐらいのことで驚いてはならない。「ヒツジグサ(小さな睡蓮)」の章では、何と河童が出現するのだ。庭の池で見つけた得体の知れないもの、綿貫はそれを持って山寺の和尚に相談を持ちかけるが、和尚ひとつも驚かずそれは河童だと断言し、それを木綿の風呂敷に包んで犬の首にかけ、ずっと先の川へ返してこいと命ずる。ゴローという名のこの犬も自覚的な意志を持っていて、心得たとばかりにワンと吠え、山へ向かって駆け出してゆく。しかしゴローは二日経っても帰ってこない。隣の犬好きのおかみさんが心配するので、わけを話すと、おかみさんはまじめな顔で「よくあることです」と頷く……。

一事が万事この調子である。和尚だと思い喋っていたらそれが実は狸であったり、狐がもう少し手の込んだことをしたり、果ては可愛いとさえ言える小鬼まで出てくる。

隣のおかみさん、山寺の和尚、縁あって住みついたゴロー、時どき訪れる編集者、そして掛け軸から抜け出てくる高堂など、彼らとの交わりの中で主人公綿貫は奇妙な経験を重ねるわけだが、読者がそれに恐怖を覚えるかというとそうでもない。ただ深夜に読んでいて、ふと辺りを見回すということはある。しかしそれは狐狸妖怪、あるいは幽霊を発見するためではなく、そう、「気」を感じたくてそうするのだ。

明治三十年代の後半、つまり百年ぐらい前の話だと見当をつけて読んだ。綿貫の住む家に電気はきているがそれは停電勝ちで、通常は洋燈(ランプ)で暮らしている。そして綿貫は作品を仕上げると町に出かけてゆき、原稿を郵便局から送っている。そんな記述からの推測だが、その時代のあの辺りには「気」が横溢してたはずなのだ。

しかるに著者は「気」に触れない。あえて筆を抑えているかのように。それはつまり、読者自身に、あの時代のあの辺りの「気」を感じて欲しいということなのではないだろうか。そして著者はこれも声高には言わない。親友を亡くしてもケロッとしていて、なおかつその実家にちゃっかり住んでいる綿貫が、実はその死を人一倍悲しみ、哀悼の意味すら込めてその家に住んでいることを。それが読後にジンワリ届いたということは、著者の「気」が読者(私)に伝わったということであろう。

四季が見事に描かれている。圧倒的な自然は怖いものだが、そしてそこでの暮しは不便なものだろうが、一年という限定でなら住んでみたいと思った。失ったものがそこにあると言うと月並であるが、作品世界に根源的な懐かしさを覚えたのだ。

小説家を志す綿貫征四郎は、作家として大成したのであろうか。いわゆる大家にはならずとも、いい短編を三つ四つ残す渋い作家には成り得ただろうとは容易に想像がつくのだが。

(たてかわ・だんしろう 落語家・作家)

波 2004年2月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

梨木香歩

ナシキ・カホ

1959年生まれ。小説に『丹生都比売 梨木香歩作品集』『西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集』『裏庭』『からくりからくさ』『りかさん』『家守綺譚』『村田エフェンディ滞土録』『沼地のある森を抜けて』『ピスタチオ』『僕は、そして僕たちはどう生きるか』『雪と珊瑚と』『冬虫夏草』『海うそ』『岸辺のヤービ』など、またエッセイに『春になったら莓を摘みに』『ぐるりのこと』『渡りの足跡』『不思議な羅針盤』『エストニア紀行』『やがて満ちてくる光の』『炉辺の風おと』『ここに物語が』『歌わないキビタキ』『小さな神のいるところ』などがある。