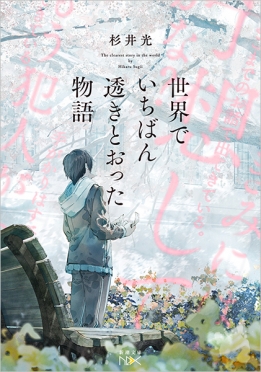

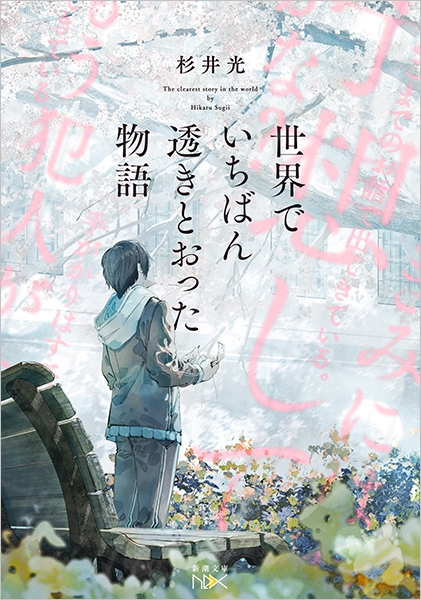

世界でいちばん透きとおった物語

737円(税込)

発売日:2023/04/26

- 文庫

衝撃のラストにあなたの見る世界は『透きとおる』。

大御所ミステリ作家の宮内彰吾が死去した。宮内は妻帯者ながら多くの女性と交際し、そのうちの一人と子供までつくっていた。それが僕だ。「親父が『世界でいちばん透きとおった物語』という小説を死ぬ間際に書いていたらしい。何か知らないか」宮内の長男からの連絡をきっかけに始まった遺稿探し。編集者の霧子さんの助言をもとに調べるのだが――。予測不能の結末が待つ、衝撃の物語。

書誌情報

| 読み仮名 | セカイデイチバンスキトオッタモノガタリ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮文庫nex |

| 装幀 | ふすい/カバー装画、川谷康久(川谷デザイン)/カバーデザイン、川谷デザイン/フォーマットデザイン |

| 発行形態 | 文庫 |

| 判型 | 新潮文庫 |

| 頁数 | 240ページ |

| ISBN | 978-4-10-180262-6 |

| C-CODE | 0193 |

| 整理番号 | す-31-2 |

| 定価 | 737円 |

書評

再読のすすめ

声優を始めて二十年ほどになりますが、職業柄文章を読むことには慣れていても、書く機会はそれほど多くありません。それがこの度どういう巡り合わせか好きな本を紹介する文章を書いてほしいというご依頼を頂きました。

とはいえ数ある本の中から選ぶにあたってなにか手掛かりが欲しいと思い自身の読書スタイルを考えてみました。そこで思いついたのが「再読」です。

昔から気に入った本は何度も読み返して味わうのが癖でした。改めて考えるとそれが今の声優という仕事にも通じているように思います。

そこで今回は「読み返すことで見えてくる面白さ」をテーマにして三冊紹介させていただきます。

『記憶の鍵盤』緒乃ワサビ

過去の記憶の一部を失ってしまった少年、歩人と未来の記憶を持つという少女、沙里。対照的な二人の出会いをきっかけに動き出す恋愛と友情を描いたひと夏の淡い青春譚。

印象的な導入から物語に引き込まれテンポよく読み進めていけるのですが、中盤からはタイトルにもある通り“記憶”が鍵となり登場人物たちの関係に変化が生まれ、さらに深く物語の世界に引き込まれていきます。そして終盤に向けて“記憶”の正体が明らかになり、それぞれの痛みに向き合い前に進もうとする歩人たちの姿に胸が熱くなりました。爽やかさの中に少しの苦みを残す後味は暑い夏にぴったりの一冊です。

ここで“記憶”の内容を踏まえて読み返してみると、特に沙里ともう一人のヒロイン絵莉、この二人の視点から読むと初読時には分からなかった二人の複雑な感情が見えてきて一味違った楽しみ方ができると思います。

さらに本作を原作とするノベルゲームが発売される予定なのでそちらのほうで再読してみても面白いかもしれません。僕も声優として出演しているので遊んでもらえたら幸いです。

『世界でいちばん透きとおった物語』杉井光

電子書籍を利用するようになってずいぶん経ちますが書店を見て回るのも好きで、平積みしてある本の表紙や帯などを見て衝動的に買ってしまうこともあります。この本もその一つで、帯に書いてあった「電子書籍化絶対不可能!?」の文言に目を惹かれ内容も確かめず手に取りました。

結果的にはそれが大正解で、ネタバレなしで読めたのが本当に幸運だったと思います。帯に書かれていた紹介文の意味に気づいたときは鳥肌が止まりませんでした。

ですがそれ故に紹介するのが難しい作品で、とにかくネタバレなしで読んでみてほしいとしか言えません。単に物語を読むだけでなく、紙の本でしか味わえない体験に驚き、きっと感動するはずです。

いわゆるミステリーというジャンルになるであろう本作ですが、結末を知った上で読み返してみるとその構造の特異さ、そしてそれを支える文章の美しさに改めて気付かされます。本作の根幹でもある“謎”が解った状態で読んでも不自然さを感じず、むしろ“謎”の中身を知っているからこそ、物語の美しさや登場人物の心情によりいっそう触れることができるように感じられました。

『ポラーノの広場』宮沢賢治

表題作を含む17編を収録した宮沢賢治の作品集で、宮沢賢治の魅力を堪能できる一冊。その中で最も興味深く未だに何度も読み返しているのが「銀河鉄道の夜〔初期形第三次稿〕」です。

今更説明するまでもない名作・銀河鉄道の夜ですが、何度か改稿されており、一般的に広く知られているのは最終形である第四次稿なんだそうです。実際のところ僕自身も子供の頃から親しんでいたのは第四次稿で初期稿の存在を大人になるまで知りませんでした。

三次稿以前と四次稿の最も大きな違いはブルカニロ博士という人物の有無です。第四次稿には存在しないこの人物は作者である宮沢賢治の代弁者であると見られ、主人公ジョバンニを夢の世界に誘い最終的には生きていく上での指針のようなものを示す役割を持っています。このブルカニロ博士の語る思想を踏まえて読み比べてみると、作中で何度も語られる「ほんとうのさいわい」という言葉に込められた真の意味が見えてくるような気がして、銀河鉄道の夜という作品の奥深さと宮沢賢治という作家の偉大さに改めて感服させられます。

ちなみに第四次稿が収録された『新編 銀河鉄道の夜』も新潮文庫から発行されていますのでこちらも併せてお勧めしておきますね。是非読み比べて何度でも味わってほしい名作です。

(すぎさき・りょう 声優)

学校司書がおすすめする高校生に人気の三冊

埼玉県立高校の司書は県立図書館と同採用で、一校につき一人、ほぼ正規の職員として学校に配置されている。高校司書同士の横のつながりも強く、県内の有志で「埼玉県の高校図書館司書が選んだイチオシ本」など高校生の読書推進の活動をしている。選書は司書にとっていちばん大切な仕事で、出版社のブックガイドは重要なツールになっている。

新潮文庫は毎年春に「ワタシの一行教育プロジェクト」や「中学生に読んでほしい30冊」「高校生に読んでほしい50冊」を発表し、学校図書館に冊子を配布している。「高校生に読んでほしい50冊」は本校でも好評で、掲載本といっしょに展示すると、冊子はすぐに無くなってしまう。新潮文庫と学校図書館のかかわりは意外と深いのだ。

「高校生に読んでほしい50冊2024」の中で、昨年、うちの図書館でよく借りられたのは『世界でいちばん透きとおった物語』だ。なんと、中・高校生がバトラーとして出場するビブリオバトルでもこの本はよく紹介されている。

主人公の藤阪燈真は、校正者の母と大御所ミステリ作家の宮内彰吾との間に生まれた不貞の子だった。宮内に迷惑をかけないようにと慎ましく暮らしていた母子だったが、母がとつぜん交通事故で亡くなり、その二年後に父である宮内彰吾が病気で亡くなったことをきっかけに、燈真の人生が動き始める。宮内の死後すぐに、燈真のもとに宮内の嫡出子である松方朋晃から連絡が来て、宮内が生前書き残していた『世界でいちばん透きとおった物語』というタイトルの小説を探し出したいと伝えられる。その原稿を探すために、燈真は父と関係があった人物を訪ね……。というあらすじなのだが、この本の真骨頂は、「絶対に予測不能な衝撃のラスト。ネタバレ厳禁。紙の本でしか体験できない感動!」という仕掛けがあることだ。中・高校生に人気のこの本をぜひ、読んでみてほしい。

伊与原新さんというと、NHKでドラマ化された、定時制高校を舞台にした『宙わたる教室』、今回、直木賞を受賞した『藍を継ぐ海』が有名だが、新潮文庫の中では『月まで三キロ』をおすすめしたい。6つの短編が収録されているこの本で特におすすめなのが表題になっている「月まで三キロ」と「エイリアンの食堂」。

「月まで三キロ」は死に場所を探すためタクシーに乗った男と、自分も過去に死ぬことを考えた元教師のタクシー運転手とのやりとりがほろりとさせられる作品だ。もう一作、「エイリアンの食堂」は妻を亡くした男が営む食堂に、毎晩同じ時間に定食を食べにくる女性との交流の話。店主の小学生の娘が、研究所に勤める彼女のことを「プレアさん」とよび、宇宙人だと信じていて、店主が彼女に話しかけるところから物語が始まる。思いやり溢れる言葉のやりとりが琴線に触れる。

伊与原新さんは、地球惑星科学が専門で、大学でも教鞭をとっていた研究者。実は、本校が高校生直木賞に参加しているご縁で、高校生向けの講演を拝聴したことがあるのだが、科学的なことをわかりやすく解説される、高校生にぴったりの講演会だった。中・高校生にわかりやすく理系の話をきかせてくれる作家さんはなかなかいない。学校関係者への講演はぜひ、続けてほしい。

最後に紹介するのは、原田ひ香さんの『財布は踊る』。

お金にまつわる人間模様を書かせたら右に出るものはない原田ひ香さんは、女子高校生にも人気の作家だ。「お金について考えるきっかけになるし、勉強になる」と、生徒たちは本を借りている。

平凡な専業主婦のみづほがこの物語の主人公。ルイ・ヴィトンの財布を買うためにコツコツと節約をする毎日を送っている。ところが、夫の圭太の負債を払うためにせっかく手に入れたルイ・ヴィトンの財布をメルカリで手放してしまう。その財布が流れ流れて……。株や投資に精を出す人、奨学金返済に苦しむ契約社員など、いろいろな人の手に財布が渡っていくのだが、最後はいい塩梅で物語が着地し、読者を唸らせる。原田ひ香さんの小説はとても読後感がよく、かつ、お金の知識も学べるので高校生と保護者がいっしょに読めるエンタメ小説だ。新潮社の特設サイトに掲載されている投資家の桐谷広人さんとの対談も、ぜひ、読んでほしい。

子ども達は、身近な大人の話を意外と聞いている。読書離れと言われる高校生も、紹介されれば本を手に取るし、内容がおもしろければしっかり本を読む。学校図書館を本との出会いの場にできるよう、学校司書はアンテナを高くして、本と子どもたちをつなぐ努力をしている。

(きのした・みちこ 社会教育士/学校司書)

『世界でいちばん透きとおった物語』はすごい!

「何を書いてもネタバレになる」「これは予想できない……」口コミから火がついて30万部突破の大ヒット中! 発売直後から本書に驚嘆し、熱烈に支持するミステリ編集者の戸川安宣氏が、その無類の魅力を語る――

推理小説――就中論理性を重んじる謎解きミステリを好む人たちは、趣向を凝らした仕掛け本に目がない。

意想外の結末が待っている小説があると聞けば、それは何という作品かとたずねる。

結末に封をした小説が出たと知れば飛んでいく。

児戯に類すると言われようと、外連に無関心ではいられないのだ。

どんなに年老いても、遊び心を忘れない。実は、騙されるのが好きなのである。それも気持ち良く騙されたら最高だ。

推理小説は百八十年前に、ポオが骨格を作り上げて以来、徐々に進化を遂げてきた。

時には厳しい戒律を定めさえして。

「ノックスの十戒」とか「ヴァン・ダインの二十則」というルールが議論の的となる。

推理小説のあるべき姿が問われ、読者に対するフェアプレイが尊ばれるようになる。

推理のデータはすべて与えられた、論理的に考えれば、唯一の解答に到達することができる、と読者に対して挑戦する作品まで登場した。

「この探偵小説には私が懸賞をだします。犯人を推定した最も優秀な答案に、この小説の解決篇の原稿料を呈上します」と、連載の第一回で大見得を切ったのは坂口安吾であるが、こうなると結末を袋綴じにしてしまおう、と考える著者が出てくるのも当然だ。

さらには、警察における《犯罪調書(クライム・ドシエ)》に似せて証拠品を添付する作品まで出現する。

1936年に刊行された“Murder Off Miami”という作品には、血痕の付いたカーテン生地やマッチの燃え殻などが添付されていて、宛ら証拠品を貼り込んだ調書を彷彿させる造りとなっていた。これが話題を呼び、日本でも翌年に翻訳が刊行されている。原作に比べると調書としての体裁ははるかに劣るが、こういう仕掛けを喜んで、邦訳を試みようとした同邦の士がいたことには感動を覚える。

半世紀近く後、本国で復刻されたときには、日本でも原書通りの体裁で刊行された。

ともに評判は上々だったとみえ、二匹目の泥鰌を狙い英国ではホームズ譚の長編を調書仕立てにし、日本では漫画仕立てや裁判調書仕立てにするなど、工夫が凝らされた。

編集者の遊び心に火が点いたのだ。

そんな中、一〇〇パーセント作者の努力に依って完成した仕掛け本が、日本で生まれた。それがA先生の作品だった。

それこそ本書の著者を感激させ、今回の創作のきっかけとなった二つの作品である。

その初めの作品は昭和六十二年、今から三十六年前に刊行された。

本書と同じ新潮文庫の一冊として、上梓された。

カバーの紹介文に「著者が、この文庫本で試みた驚くべき企て」とあった。直ちに読んで、一読三嘆した。

一体、どうしたらこんなことができるのだろう? 超絶技巧とはまさにこのことだ!

あとでうかがうと、この本の著者は刊行本の字詰めと同じ原稿用紙を造り、手書きで升目を埋めたという。

ところで七年後の平成六年に、A先生はまたしても、とんでもない作品を発表する。

巻頭の一ページ目に「この本の読み方」とある。

トリセツ(取扱説明書)が付いている文庫本というのも、珍しい。

同書の帯の惹句に「世界出版史上に輝く驚愕の書」とある。世界出版史上とは大きく出たもの、と思うが嘘ではない。

全編袋綴じで造られているこの本をそのまま読むと二十五ページの短編小説である。

そこで、袋綴じを開いてみると――

「僕の生涯で最も激しい驚愕を伴う読書体験を与えてくれた」作品を、探してほしい。

ぼくが本書を読んだきっかけは、公立図書館の職員がウェブ上で呟いた言葉だった。

五月三日のツイート――「亡くなった父親?である小説家の遺稿を探すミステリですが……参考文献のあとのページにあぁと思いました」

「本が好きな人にはぜひ読んでほしいです」と結ばれていた。なにか仕掛けがありそうな匂い、そして本好きに勧めるという一言。それまで失礼ながら著者のことを存じ上げず、そういう本が出ていることも知らなかった。己の不明を恥じて、書店に直行した。

慌てて検索してみると、つい数日前に出たばかりの新潮文庫nexの最新刊だった。

推理小説をあまり読まない、という主人公にしては、「ホロヴィッツの『カササギ殺人事件』みたいな」などというマニアックな比喩が使われたりする。だが、主人公はどうあれ、作者はなかなか手練れのミステリ・マニアとお見受けした。全編にわたってさりげなく、伏線が張り巡らされている。ネタバレぎりぎりのところで言うと、巻末の参考文献などは著者が仕掛けた燻製鰊(レッド・ヘリング)の好例だろう。

著者のギミックに感動してこのような駄文を弄したが、己の非力を恥じるばかりだ。

著者が敬愛するA先生の本の巻末で、松田道弘さんが、推理小説ファンは作者のたくらみを楽しみたいのだ、と述べている。そして、たくらみとは、だましの工夫だ、と。

これ以上の説明は必要ないだろう。

本書を愉しまれた方にお勧めしたい作品が、ひとつある。竹本健治さんが2016年に上梓した『涙香迷宮』である。

今は文庫になっているこの作品、仕掛けの質は違うが、創作上の労苦は変わらない。

本書が気に入った方なら、必ずや面白く読んで下さることだろう。

最後にひとつ、これだけは是非言っておきたい。

仕掛けの凄さに目を奪われがちだが、本書は優れた推理小説であり良質のエンタテインメントである、と。

先行する二作品の著者とともに、杉井光さんに深甚なる敬意を! ご苦労様でした。

※この書評は本書を読んだ後に再読すると、さらに楽しめます。

(とがわ・やすのぶ)

波 2023年10月号より

書評動画

ダ・ヴィンチ編集部が選んだ「今月のプラチナ本」2023年8月号

著者プロフィール

杉井光

スギイ・ヒカル

1978(昭和53)年、東京都生れ。電撃小説大賞の銀賞を受賞し、2006(平成18)年電撃文庫『火目の巫女』でデビュー。その後電撃文庫「神様のメモ帳」シリーズがコミカライズ、アニメ化。ほかの著書に「楽園ノイズ」シリーズ、『世界でいちばん透きとおった物語』などがある。