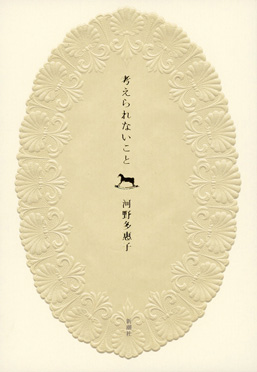

考えられないこと

2,420円(税込)

発売日:2015/06/30

- 書籍

- 電子書籍あり

若き戦死者への鎮魂の思いがこめられた現代日本文学の開拓者による最後の作品集。

大阪大空襲で生家が焼けたことも知らず、終戦から半年後に復員してきた兄。混みあった電車のなかで、「君、結婚は?」と声をかけてきた兄の友人は、すでに戦死していた。誰にも言うなよと言って聞かされたその話を、語っておきたい――。若き戦没者たちを哀しむ表題作など八十七歳で書かれた三つの短篇に、詩三篇、日記を付す。

歌の声

考えられないこと

詩 三篇

日記

書誌情報

| 読み仮名 | カンガエラレナイコト |

|---|---|

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 112ページ |

| ISBN | 978-4-10-307811-1 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | エッセー・随筆、文学賞受賞作家 |

| 定価 | 2,420円 |

| 電子書籍 価格 | 1,936円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2015/12/04 |

書評

水鳥が飛び立ったあと

懐かしい河野多惠子さんの作品集だ。

最後の、ということになるだろうか。

そのためと言っていいのかどうか、河野さん本来の強烈な要素はない。つまり、サディズムもマゾヒズムもないし、幼児愛も、死姦も、スワッピングも、誰かの鼻をかじる話もない。

「好き嫌い」というのはハマ子という名の少女の話で、いちおうは小説仕立てだが、なんとなく自伝のように読める。

その先の「歌の声」と「考えられないこと」はやっぱりエッセーだろう。そして、「詩 三篇」は詩であり、「日記」は水曜日と火曜日だけという間歇的にして簡潔な日記だ。

河野さんは今年の一月に彼岸へ渡られた。その後に遺されたのがこれらの作で、目次を見て、この静かなたたずまいに何か安心するものを感じた。これが未完の大作だったら無念の思いで逝かれたのではないかと気になるところだが、人生のこの終わりかたはまるで大きな白い水鳥が飛び立ったあとに残った波紋のようで、すーっと広がってゆくさまが美しい。その波紋が届くあたりの岸辺にぼくたちファンが居並んでいる。

では、見送るぼくも泰然と構えて、批評めいたことを賢しく並べるのはやめ、ゆるゆると感想をつぶやいて、思い出を少し、雑談を少しということにしよう。パーティーで会って立ち話で「今度のお作はいいですね」と言うように。

何度もお目にかかったけれど、その大半は芥川賞の選考会の席だった。一九九五年下半期の回にぼくが選考委員になった時が初対面。いや、一九八七年下半期に九十八回でぼくが受賞した時、年が明けての授賞式にひょっとして河野さんは出席していらしたかしら。なにしろ新人は緊張しきっていたから何も覚えていない。

後になって聞いたところでは、この選考会の席で河野さんは「この人はいいから、来年のちょうど百回目のときまで取っておいたらどうかしら?」と恐ろしいことを言われたという。これは噂であってご本人に確かめたわけではないから真偽のほどは不明。確かめる機会はもうない。

だが、頂いた選評には「根には、今日の〈偽の現実〉との作者の対決がある。が、時折、理窟や説明に縋る。この作者ならばそれを克服するだけのあと一段の成長を程なく遂げそうなので、私は少し先での受賞を理想と考え、且つ早目の受賞に反対する気持には到らなかった。」とある。危ないところだったのだ!

計算によれば一九九五年の十二月にぼくが任に就いてから二〇〇六年の十二月に河野さんがお辞めになるまで、二十三回の選考を共にしたことになる。

まこと峻厳な姿勢だった。よくないと考える候補作に対しては、「何年も選考に携わってきたけれど、こんなひどい作品に会ったのは初めてよ」と言われて、総論の後でページごとに語法・文法の誤りを一つまた一つと指摘される。これがいつものことなのだ。秋霜烈日とはこのことかと思う一方、身の内に揺るがざる批評の尺度を持っておられるのだと納得もした。

だから推す時の言葉も強い。川上弘美さんの回の選評など、選評文学賞があったら差し上げたいと思うほど美事。自分の分だけでなくこれも紹介しよう──「私は自分が自分の肉体から決して出られないこと、他の人の感覚を決して知りようがないことを時に思うことがある。この作品は、そのような一つの例外もない絶対的な真実を、変身という裏返しの方法によって描いたものとして、興味深く読んだ。文章も自由に作者のものになっていて快い。」

この判断がかぎりなく正しかったことはその後の川上弘美さんの活躍を見ればよくわかる。河野さんは丹羽文雄が率いる同人誌の合評でこの批評力を養ったのだろうか。

文学に厳しい河野さんがオペラと声楽のことになるとこんなに相好を崩される、というのが本書の「歌の力」だ。

ここに出てくる歌手のほとんどをぼくは知らない。それは当然で、気付いてみれば河野さんはぼくの母と三歳しか違わないのだ。母や父の若い時の声楽趣味はたとえば、ボードレールの「旅への誘い」にアンリ・デュパルクが曲をつけてパンゼラが歌うSPというようなものだったから、隔世は当然である。

だから河野さんが愛を込めて語っておられるコンチータ・スペルビアは知らない。若いうちに惜しまれつつ出産で亡くなってしまった。SPで彼女のカルメンを聴きながら、「どうして、お産などするの。よしておけばよかったのに」とこの熱烈な崇拝者は呟くのだ。

その数年後、「セビリャの理髪師」がロンドンで上演された時、客席にスペルビアの姿があるのを何人もの客が見たという話を河野さんは伝える。それはぞくぞくすることですね。

河野さんと気楽にお喋りをしているつもりで、もっと前の世代に関わるジョークを出そうか。カルーソーは一九二一年に亡くなっているからぼくにとっても河野さんにとっても伝説の人。その彼が人気の絶頂期にアメリカに公演旅行に行って、ホテルでチェックインの時、レセプションの係が気付かなかった。彼はちょっとむっとして、「ぼくだよ、有名なカルーソーだよ」と敢えて名乗った。

相手は仰天して、すぐに従業員を集め、「こちらの方こそ絶海の孤島で暮らしたロビンソン・カルーソーさんだ。一同、失礼のないように」と言ったという。

もちろんカルーソー本人が広めた話ですが、河野さん、おもしろくないですか?

お義理で笑ってくれるかな。

「好き嫌い」には隠れたテーマとして、出会った人を好くか嫌うか、その感情がどこから湧くかという問いがある。そうはっきりとは書いてないのだが、「非常に好きだった町田の小父さん」と大立ち回りを演じるほど嫌った飯田君を並べて、「異性に対するほうが、同性の場合よりも、好き嫌いの気持がどうも強いものらしい」と言う。

しかしそれは幼かった時の話で、だから、「その歌そのもののような美しい秋の夕べ、ハマ子に初潮が訪れたのであった」の後に彼女の好悪の感情の基準がどう変わったかは、これがこの作品の最後の一行である以上、わからない。感情と生理をつなぐ遠い回路の存在をほのめかすところが河野さんの文学なのだろう。

「考えられないこと」は大変に淡い一種の怪談である。

まず、昭和二十年の三月から空襲に追われて大阪とその周辺を転々と逃げ回った自分たち一家の日々が行き届いた文章で書かれている。移動の途中で焼けた市街地を歩いてゆくうちに死体の片脚を踏む。あるいは赤ん坊を抱いて死んでいる母親を見る。しかし何の感情も起こらない。「私は余程、異常な状態になっていたのだろうか」と後になって考える。焼け出された一家は六甲のアパートに移り、すぐにまた大阪南部の二戸建ての家に引っ越す。

その家で八月に終戦を迎えるのだが、河野さんは数えで二十歳、女専の二年生だった。終戦のためその年の夏休みは九月末まで続き、十月はじめの最初の登校日には三年生の繰り上げ卒業式があったという(こういう揺るぎない事実が読む者に与える重みの感じの正体は何だろう? フィクションを書く時と事実を書く時で、作家の姿勢はどう違うのだろう?)。

そして中国大陸に渡っていた兄が翌年の春に帰ってきた。二か月ほどで再就職して、次の年には結婚の話がまとまる。

そして、先にぼくが怪談と呼んだ一件は式の二、三時間後に新妻と乗った込み合った電車の中で起こった。その時は普通に応対したが、知らなかった事実を後になって人から聞いてぞくっとした。怪談というほどではなく奇譚くらいかもしれないが本人は恐かったようだ。この話、実はさっきのロンドンのスペルビアにちょっと似ている。

半年ほどたってから兄はこの一件を妹には話したが妻には生涯言わずじまい。そして河野さんもこの話のもう一人の登場人物に対する慮りから誰にも言わないままで来た。それなのに、この作品を書いている六十七年後になって、「この考えられない話をこのまま葬ってしまうほうが、一層申しわけない気持がしはじめてきたのであった」と言う。

これを発表されてから半年と少しで河野さんは他界された。そういう時期だと思われて書いたのかどうか、これも少しぞくっとする話だ。

それはそれとして、「歌の声」には、ヴェルディのオペラ「ナブッコ」の中にあるユダヤ人たちの合唱「往け、わが思いよ、金色の翼に乗って」を聴きながら逝きたいという願いが書いてある。それもLPやDVDではなくSPの音源で。悩みはこれが見つからないことだと言われるが、これはどうなったのだろう? 僕は葬儀に伺えなかったので結果を知らない。

(いけざわ・なつき 作家)

波 2015年7月号より

著者プロフィール

河野多惠子

コウノ・タエコ

(1926-2015)1926(大正15)年、大阪生れ。大阪府女専(大阪女子大学)卒。〔文学者〕同人になり、1952(昭和27)年、上京。1961年「幼児狩り」で新潮社同人雑誌賞、1963年「蟹」で芥川賞を受賞。著書に、『不意の声』『谷崎文学と肯定の欲望』(共に読売文学賞)、『みいら採り猟奇譚』(野間文芸賞)、『後日の話』(毎日芸術賞、伊藤整賞)、『秘事』『河野多惠子全集』など。日本芸術院会員。文化功労者。