真昼の星への旅

33,000円(税込)

発売日:2015/03/31

- 書籍

半世紀に及ぶ撮影行の集大成! モノクロプリントのみで構成した、歴史的写真集。

半世紀にわたって撮影してきた数万カットから、ヴィンテージも含めたオリジナルプリントを原稿に厳選した99点の作品を掲載する大型写真集。デジタル全盛の今だからこそ残しておきたい、これぞ、モノクロプリントの神髄! 限定500部、オリジナルプリント付。

第2章 天空への道 ヒマラヤの氷河

第3章 極地の山 パタゴニアとアラスカ

第4章 水の華 雪と氷の造形

第5章 いのちの聖域 原生林

山とモノクローム 飯沢耕太郎

書誌情報

| 読み仮名 | マヒルノホシヘノタビ |

|---|---|

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 菊倍判変型 |

| 頁数 | 144ページ |

| ISBN | 978-4-10-315232-3 |

| C-CODE | 0072 |

| 定価 | 33,000円 |

書評

真昼の星々への旅

穂高を始めとする日本アルプス、ヒマラヤの氷河、アラスカ、パタゴニアの山々、水の変化の織りなす造形、そして原生林……。本書は写真家・水越武50年の集大成である。

標題にある「真昼の星」とは、写真家が若い頃伝え聞いた神秘的な山岳のエピソードに由来する。嶮しい岩肌のひそみ、陽の光の届かぬ或る場所に、見上げれば昼間でも星の見える空があるというのだ。以来、写真家は穂高で岩壁を前にするたび「夢とも幻ともつかない星」を探し「首が痛くなるまで無窮の空を見上げ」た。確かに星は、昼間でも空に存在しているはずなのである。「見えていない」だけなのだ。色彩あふれる明るさの向こうに真実は隠される。

白と黒、その間の階調だけからなるモノクロームの写真群には、この惑星自体が持つ、生命の律動のようなもの、水越氏が絶えず惹かれ、追い求めていたもの、自然の背後に、あるいは奥深くあって、山を山たらしめ、樹を樹たらしめていたものの気配の正体が、色彩に逃げ込むことなくこちら側に析出してきているのがはっきりと見てとれる。それを引き受けるため、見る者は同等の深度を持った「場」を自分のなかに即座に――1枚の写真と相対した瞬間に――見いださなければならない。そうでなければとうてい対峙できない。そして不思議なことにそれが(自分のなかに)在ることがわかるのだ。自分自身の個人的な歴史や経験値のさらに向こう、もうひとつの時間の支配する領域に、このひたすらに濃密な一枚を自分のものとする作業のための「場」があるのだった。例えば滝谷を。例えばカラコルムを。

それは写真から導かれる、喜びに満ちた発見だ。

日常を表層的に過ぎ行く時間の流れを超えたところに、もうひとつの時間の層がある。世界を押し進める時間軸は実はそのように構成され、人間存在はそのふたつの時間の間でバランスを取って実存している。が、普段そのことに気づく機会は少ない。内部に緊張を孕んで凄まじい張力を感じるような写真に遭遇したとき、ひとは自分がその時間の割れ目に佇んでいることを意識する。

以前、氏の前で「人間もまた自然の一部であり、だから人工物(プラスチックゴミなども含め)もこの時代の生態系の一部であるように思う」と呟いたことがあった。筆者自身の随筆に記したこともある心情である。その賢しらも柔らかく受けとめてくださった上で、ご自分としては「自然そのものに満ちている本来のリズムを大切にしたい」という主旨のことを、氏特有の、謙虚でありながら毅然とした、揺るぎのない口調で述べられた。それが氏の写真に向き合う作法なのだ。写真を見る方にはもちろんなんの「作法」も強いられてはいないが、それでも自分が必然的にある種の「モード」、「場」に入り込んでいくのがわかる。

「吹き抜ける風 穂高岳 1970」、「季節風が吹き抜ける 常念岳 1971」など、ひとつの天体が独り語りしているのを聞くようだ。1998年、パタゴニアで撮られたフィッツ・ロイの姿。山頂には、天と地がまだひとつだった頃の気配が残っているのではないかと思わせる。頂とは、引き剥がされた天空の痕跡であったのだと思う。「午後の大雪渓 白馬岳 1970」は1970年のある日の午後の白馬の姿でありながら、すでに1970年の白馬であることをやめ、太古の記憶の方角を指し示す記号のようである……。

そういう自然本然を感得し受け容れる「場」を、我々人間が我々自身の存在の深みのどこかに備えているということ、これはとりもなおさず人間が「自然の一部」であるからこそ可能な営みなのだと改めて思い至り、感慨を深めている。自然そのものの核心に迫りたいという水越氏の写真作法は、(私が生意気にも言及した)人間の営みも自然の一部であるということと、この深みに降り立てば、なんら矛盾していなかったのだった。

頁を繰る手が空中で長い間止まり、途中で膝の上に下り、気づかぬうちに姿勢まで正し見入っている。

真昼の星々はここにある。

そこへ旅するのは私たちである。

(なしき・かほ 小説家)

波 2015年4月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

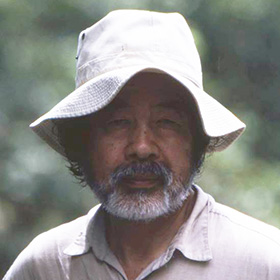

水越武

ミズコシ・タケシ

1938年愛知県生まれ。写真家。東京農業大学林学科中退後、1965年から田淵行男氏に師事。講談社出版文化賞、土門拳賞、芸術選奨文部科学大臣賞など受賞。主な写真集/著書に『穂高 光と風』(1986年 グラフィック社)、『HIMALAYA』(1993年 講談社)、『森林列島』(1998年 岩波書店)、『熱帯雨林』(2001年 岩波書店)、『知床 残された原始」(2008年 岩波書店)、『わたしの山の博物誌』(2009年 新潮社)、『熱帯の氷河』(2009年 山と渓谷社)、『月に吠えるオオカミ―写真をめぐるエセー』(岩波書店 2013年)など多数。