福永武彦戦後日記

2,530円(税込)

発売日:2011/10/31

- 書籍

「僕はここに、嘘を書かなかった」若き文学者夫婦の愛と闘いの記録。

妻と幼子との帯広での疎開生活から、作家として立つ道を探して一人東京へ。だが容易にはかなわず、結核は再発し、先の見えない不安から、詩人でもある妻は精神的に追い詰められてゆく。終戦まもない1945年9月1日から1949年7月31日まで、断続的に、きわめて克明に綴られた、作家・福永武彦誕生の日記。

一九四六年一月三日~六月九日

一九四七年六月十八日~七月三十一日

解説

一九四五年日記をめぐって 三坂 剛

一九四六年日記をめぐって 鈴木和子

一九四七年日記をめぐって 田口耕平

書誌情報

| 読み仮名 | フクナガタケヒコセンゴニッキ |

|---|---|

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 308ページ |

| ISBN | 978-4-10-318714-1 |

| C-CODE | 0095 |

| 定価 | 2,530円 |

書評

日記が文学になる時

父、福永武彦が若い時に日記を書いていたことをぼくは知らなかった。

随筆の中でそれに触れたところもあったのだが、深く気に留めなかった。あると知ったところで刊行されていない以上読めないわけだし、文書のままで残っていたとしてもどこにあるのか見当もつかない。

1979年に福永が六十一歳で亡くなった後、相続が面倒なことになって、父が残したノート、メモ、生原稿、蔵書などはすべてぼくの手の届かないところに置かれた。しかもやがてそれらは実にだらしのない形で市場に流出し、多くが密かにコレクターの所有するところとなり、ぼくの目から見れば散逸してしまった。

ところが2000年になって、福永が1947年に書いていた日記のコピーが存在することが判明した。帯広に住む国文学の研究者田口耕平さんの手元に奇妙な形で届けられたという。彼はこれを活字にして注を施すという形で発表してもいいかとぼくに尋ねてきたのだった。一読したところ非常におもしろい。福永の人生における暗黒時代の始まりの時期で、彼と妻(すなわちぼくの母にして詩人の原條あき子)の悲嘆は察するに余りある。

しかしこの時ぼくは田口さんにこの日記の公開を諦めてもらった。母にすれば辛い時期の思い出であって、そういうものがあるとわかっても見たくもないと言う。この気持ちは忖度しないわけにはいかない。

その母は2003年に八十歳で穏やかに他界した。

それから更に数年の後、ぼくはあの日記はもう世に出してもいいだろうと考え、田口さんに連絡を取った。そうすると、「一九四七年日記」だけでなく、「一九四五年日記」と「一九四六年日記」も存在することがわかった。それぞれ三坂剛さんと鈴木和子さんという研究者の手元にあって、お二人も翻刻と注によってこの計画に参加して下さるという。これで刊行計画がぐっと大きく具体的になった。

この後、細かい経緯は略すが実にスリリングな探索を経て「一九四七年日記」の原本と更にずっと後の時期の日記二巻がぼくの手元に集まった。大量のノートやメモの類も見つかった。

ぼくの個人的な関心を離れてもこれらの日記はおもしろい。まずは戦後すぐの時期の社会の雰囲気の証言として、また後に大成する若い文学者の苦闘の記録として、読むに値するものだとぼくは思う。彼は早く一人前の作家として世に出たいと願っているが、それが実現するのがずっと先のことであるのを後世のぼくたちは知っている。痛ましいアイロニーとしてぼくは彼の希望の言葉を読んだ。

今回はまず初期の三巻の日記を一冊にまとめ、注と解説を付した形で刊行する。1949年から1953年までの日記は同じような形で来年刊行する予定でいる。

文学者の日記がすべて文学ではないだろうが、福永の場合は充分に文学になっている。それは本人が(今回はまだ活字にしない)「一九五二年日記」でこう書いていることからもわかる――「作家にとつて一日一日は貴重であり喪はれたものは帰らないが、日記は書くことのメチエを自分にためす点に効用があるのではない。現実が一度しか生起せず、それを常に意識し、その一度を彼の眼から独自に眺めるために、小説家に日記は欠くべからざるものであるだらう。日々の記録として価値があるのではない。小説家の現実と彼が如何に闘ひまた如何に自己を豊にしたかにその効用があるのだ。」

(いけざわ・なつき 作家)

波 2011年11月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

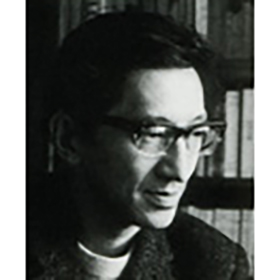

福永武彦

フクナガ・タケヒコ

(1918-1979)1918年、福岡県生まれ。一高在学中から詩作を始める。東大仏文科卒。1948年、詩集『ある青春』、短篇集『塔』、1952年、長篇小説『風土』を発表、注目を集める。1954年、長篇小説『草の花』により、作家としての地歩を確立。以後、学習院大学で教鞭をとる傍ら『冥府』『廃市』『忘却の河』『海市』など、叙情性豊かな詩的世界のなかに鋭い文学的主題を見据えた作品を発表。1961年『ゴーギャンの世界』で毎日出版文化賞、1972年『死の島』で日本文学大賞を受賞。1979年、死去。