生命と時間のあいだ

1,815円(税込)

発売日:2025/07/30

- 書籍

壊しながら保たれる「いのち」の循環を表現し、動的平衡の新たな境地へ。

ダ・ヴィンチ、ダーウィン、ガリレオ・ガリレイ、フェルメール、坂本龍一、手塚治虫、村上春樹、安部公房、丸谷才一……彼らの作品に立ち上がる時間の流れを捉え、世界と生命の解像度を一新する。近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす、著者真骨頂の新たな時間論。【カバー作品:落合陽一『アリスの時間』】

生命にとって時間とは何か

I部 時間論の土台

私の時間論

渦巻文様とダ・ヴィンチ

ダーウィンはビーグル号に乗って

ガリレオ・ガリレイの踏み台

レーウェンフックの観察手記が伝えること

II部 時間を探求した冒険者たち

坂本龍一の時間論、または記憶

『火の鳥』で手塚治虫が描いたもの

生命とは何か

シュレーディンガーの猫の話の先

村上春樹に読む自己と他者のあいだ

「頼りない」ものに心奪われるカズオ・イシグロ

III部 記憶と時間を読ませる

時間と記憶が軸となる『笹まくら』

不思議の時計虫、安部公房

時間と空間のある『ジャッカ・ドフニ』

ドリトル先生の時間論

「今」に接続する『せいめいのれきし』

レイチェル・カーソンが見ていた海

あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | セイメイトジカンノアイダ |

|---|---|

| 装幀 | 「アリスの時間」 Looking Glass Time,2012 落合陽一/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 224ページ |

| ISBN | 978-4-10-332213-9 |

| C-CODE | 0045 |

| ジャンル | 生物・バイオテクノロジー |

| 定価 | 1,815円 |

インタビュー/対談/エッセイ

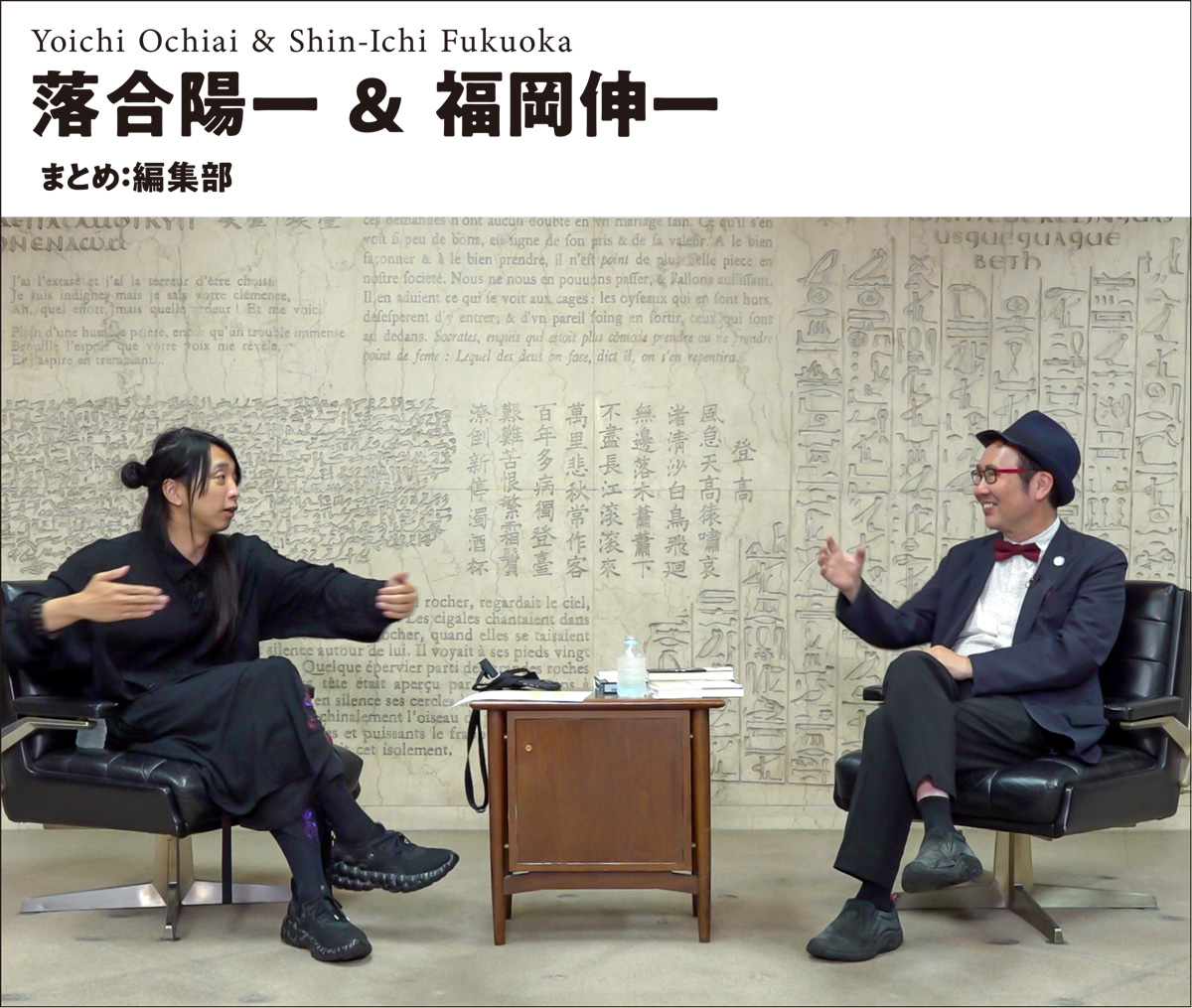

落合陽一さんに、万博で「ご近所」の福岡伸一が聞く

まとめ:編集部

万博で話題のお二人。福岡ハカセの新刊の美しいカバー写真は落合陽一さんの作品、というご縁からの「生命と時間」をめぐる対談!

大阪・関西万博はいよいよ10月13日までとなり、1日の入場者数は最多記録を更新中だとか。中でも人気のシグネチャーパビリオンが「null2」と「いのち動的平衡館」だ。

この人気の2館はなんと斜向かいのご近所。福岡ハカセは最新刊『生命と時間のあいだ』で、近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす時間論を提示したばかり。そのカバーには、落合陽一さんの「アリスの時間」作品写真を装幀したという。

斜向かいの関係とはどんなもの?

万博には「週3、時々週4」で

福岡 対談は二度目ですよね。

落合 万博のテーマ事業プロデューサー8人のうちの2人なので、ここ数年は大阪でお話しする機会が多いですよね。

福岡 プロデューサー会議で30回以上は一緒になっていますね。でもあの会議はまとまった例しがない。それぞれ勝手なことを言っての2時間、しかも時間切れで終わるのが常で。最初は8館で共通のメッセージを集約しようなんていう話もありましたが、それぞれが発信することになって、結果キャラが立って良かった。

落合 総合すると「自然を大切に」といったつまらない話になりがちです。

福岡 どれくらい通われています?

落合 週3が基本で、週4の時もあります。

福岡 私も今日は万博会場から神楽坂(新潮社)です。8人の誰かしらがいなくちゃいけない当番制なんですよね。VIPがいらしたらご挨拶、という万博ならではの任務もあって。

落合 メンテナンスで行く場合も多いです。お金がなくて貴賓室をつくっていなかったのを、やっと8月にDIYでつくったくらいで常に増築中。

福岡 すばらしい。プロデューサーの中でも落合さんがいちばん真面目にやっている気がします(笑)。今日も夜の11時に新潮社で待ち合せだし。お忙しそうですが、食べてますか?

落合 いや、今日なにをしていたかの記憶ももはやないんです。フラグメンタル(断片的)になっていて、時間と記憶が行ったり来たりバラバラです。今日は6箇所くらい回りましたが、もう何をしたか覚えていない。

落合作品がカバーになった理由

福岡 生命にとっての時間なんて、曖昧なものですよね。落合時間にシンクロしたのか、この本の装幀をどうするか、時間を表象する作品や絵をさまざまあたっていたら落合さんの「アリスの時間」に出くわしました(下の写真。Looking Glass Time, 2012)。これが精興社の書体(訪問記は「波」8月号に掲載)やクレスト装の装幀にぴったり合う。使用を許可してくださった後で出会った時に、握手を求められ、喜んでくれたのかと嬉しくなりました。

落合 そうなんです。何しろ思い入れのある作品なんです。2012年、修士1年の頃、東京の府中市美術館で公開制作をつくらないかと声をかけられました。床に時計を置くインスタレーションで、上から光を当てて投影できるよう、リュミエール兄弟のころから使われている古典的なエピディアスコープ(幻灯機)を置いています。12枚の映像をつくるのに、12個の実物の時計と投影機が置かれていて、それぞれの時間の流れが違うことを表現し、アニメーションのようにぐるぐると回して見せています。SNSがはやり始めたころで、人によって違う時間が流れていることを伝えました。

福岡 奥に見えるのがレンズですか?

落合 そうです。府中の後に大きくしたものも作製していて、最初は直径1メートルくらいだったのが、いつしか、大きいのでは5メートルのものも作りました。メディアアートの『レオナルド・ジャーナル』(マサチューセッツ工科大学出版局)という学術誌の表紙も飾り、作品が雑誌のカバーとなる初めての経験となりました。

福岡 それを再録させていただいたのが『生命と時間のあいだ』となるのですね。実は作品の細部を知らずにお願いしていましたが、図らずも、本自体のテーマが、文学作品やフィクションを解体して「人にとって違う時間」の表現なんです。時間が一定だというニュートンの「絶対時間」とは異なり、生命にとっての時間とは可変的かつ可逆的であり、それどころかどんどん記憶の中で散らばっていくということを伝えたかったのでぴったりでした。

写真は世界を微分する

落合 映像と時間の連なりで考えると、ザ・ホース・イン・モーションが参考になるかもしれません。

福岡 イギリスの写真家が1878年に高速度で撮影した連続写真ですね。馬が疾走する際に脚が同時に離れている瞬間はあるのかという議論から始まって、実際に「ある」と証明された。

落合 写真は瞬間の変化を切り取っていく作業で、「微分」だと思うんです。19世紀は写真技術が出てきて、なんでもやってみた時代です。シャッターを切って被写体を高速で撮影できるようになったことで、映す世界が微分されたことが面白いと思って。

福岡 その頃から時間と空間を切り貼りできるようになって、「時間を空間化する」ことも始まった気がします。

一方で、写真こそが真実を映し出していると言われがちですが、絵画の方こそ、微分されずに厚みのある時間を多視点で動的に表現できるとも言えます。例えば、フェルメールの「牛乳を注ぐ女」(1658年頃)で、写真ではあの瞬間は決して撮れません。そこに来る時間とそこから過ぎる時間を同時に描けるのは絵画ならでは。あの時代にはカメラ・オブスクラ(光の直進性を利用して外の景色を映し出す光学的な装置)がすでに出ています。フェルメールは写真的にカンバスを捉えていて、フォーカスする部分は細かく描くのに、周辺に行くとレンズの歪みのようにぼやかして、これが視覚的な芸術になっています。レンズを通した時間の厚みは「絵空事」の方が表現できるのかもしれません。

落合 そうやって、今回の本では時間表現を多様に捉えているわけですね。

福岡 はい。晩年に交流のあった坂本龍一さんは「時間の実存性」を疑ってそれを音楽とされていた。そのことも含め、文章に落とし込みました。

落合さんもアートとして時間を表現されてきましたよね。最近出された『波と景』(KADOKAWA)はこれまでの作品写真が網羅されていて読み応えがありました。

落合 「アリスの時間」は掲載されていませんが、過去作品を「波」「蝶」「華」「鮎」にわけて大判のビジュアル本にまとめました(A4変形判、176ページ)。全部を網羅できなかったのでもう一冊出す予定です。

福岡 私は元・昆虫少年で、特に蝶が好きなんですが、この本にある作品の多くでモルフォ蝶がモチーフになっていてうれしいです。人生のはかなさを表す「胡蝶の夢」という故事成語といい、蝶は幼虫からさなぎ、そして美しい成虫へと、形が劇的に変わるので、時間の経過を伝える存在でもあります。

落合 蝶の成長による形態の変化は、コンピュータでの表現と相性がよいので結構モチーフに使っています。

次の万博での「斜向かい」

落合 アートはロゴス(言葉)で捉えられないからこそ、坂本さんのように音だったり、大きさや視覚効果だったり、これでどうだと見せられる。芸術作品を言葉で説明しちゃう人がいますが、語ろうと思っても語れないものがアートであるはず。万博のパビリオンはアート作品ですが、僕には珍しく「物語」をつくりました。

「null2」は、自身が自己に遭遇する体験をし、自他の境界を越えて新しい知的存在として生きることをテーマとしています。結局、結末を3回変えましたが、この物語を創造するのが結構大変でした。

福岡 展示は、見た人が自分のなかで消化するから時間とともに内面で変わっていきますよね。同時に、1970年の万博とこの2025年の万博のふたつの異なる時間をどう交換していくのかについては、製作の際にみんな考えたことでしたよね。私は、前の万博を実際に見ているので、そこは55年という時間が基本軸になりました。

万博のあとは、どういった方向を考えておられますか?

落合 研究は研究、アートはアート、と分けてこれまでやってきたのですが、万博では研究とアートが一致してきました。アートとして着地したのですが、研究でもあり、論文も書けるなと。身体をもってしか体験できない自然、人工物でもありつつ、なにかしらの儀式が含まれる構造をつくる──人工物とも言い切れないけれど自然物とも言い切れない、身体性をもってやるしかない、そんなことをやってみたいと思っています。

神社がまさにそれだと考えて、最近神社をつくりまして(岐阜県高山市内の「計算機自然神社」)、その方向を進めてみたいです。

福岡 楽しみです。私の「動的平衡」と、どこか近いところ、斜向かいな感じですね(笑)。落合さんには、次の日本での万博にも参加して、時間をつないでいっていただきたいです。

*ダイジェスト版のこの記事、詳細を知りたい方は、本対談フルバージョンを、新潮社公式YouTubeチャンネル「イノベーション読書」で近日中に公開予定です。

(ふくおか・しんいち 生物学者)

波 2025年10月号より

単行本刊行時掲載

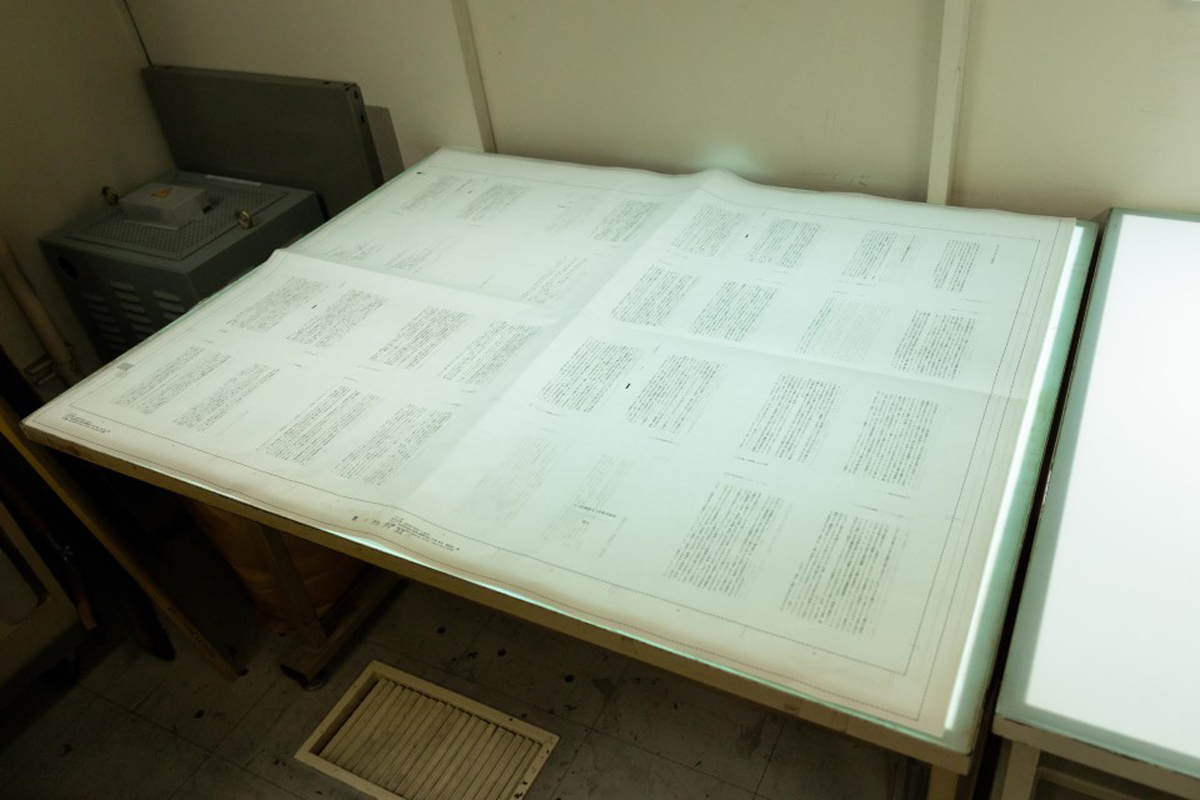

自著印刷中の精興社に見学へ!

(文:編集部)

「時間」を動的平衡で解き明かす、『生命と時間のあいだ』。読みやすく美しい書体での本文、印刷現場の精興社朝霞工場で、福岡ハカセが出会った時間軸とは。

大阪・関西万博の「いのち動的平衡館」が話題の福岡伸一さん。数年前から会場に通いながら綴った文章をまとめた『生命と時間のあいだ』では、ダ・ヴィンチやダーウィンから安部公房に手塚治虫、丸谷才一、最近では坂本龍一や村上春樹まで、彼らの作品に立ち上がる時間の流れを捉え、世界と生命の解像度を一新する。近代科学で見えなくなった時間のパラドクスを解き明かす新たな時間論の一冊は、いかに時間を捉えるかが装幀の肝に。

1998年から継続的に刊行されている「新潮クレスト・ブックス」にあやかり、印刷は、シリーズを全て印刷している精興社に。またカバーは、「デジタルネイチャー」などまた別の生命観を持ち、それを表現されている落合陽一さんの「アリスの時間」という作品写真を使用した。

精興社へは、『生命と時間のあいだ』の本文が印刷されているまさにその時間に出かけた。青梅本社・工場、朝霞工場、神田事業所のうち、今回は朝霞工場へ。ご案内は、精興社営業部の長野茂雄さんと神田澄音さん、そして工場長の芹澤真さんだ。

「6号機」よ、ありがとう

到着したのは7月初旬の昼過ぎ。機を逃してはならんとばかりに、説明もそこそこに印刷機のある工場内へ。

福岡 外が暑いせいか、涼しいです。

長野 紙のために一定の温度と湿度を保つ必要があるので、夏場は涼しくなりますね(大きな紙を差し出す)。

福岡 一枚の大きな紙に何頁分もが両面で同時に印刷されるんですよね。その仕組みが普通はわかりにくい。

長野 大きな四六判の原紙のサイズ(1091ミリ×788ミリ)を扱える印刷機、この「6号機」(精興社内での呼称)で印刷できるように、一枚の四六判の原紙の大きさに出版社からのデータを面付けするんです。

福岡 一枚の紙を二折りにして、またそれを二折りにすると本のようになりますね。でも、平面での印刷の順番を生かすには折った時の順番に置き換えないと折った時にズレてしまう。

長野 四六判の原紙一枚あたりで、書籍では64頁分です。片面ずつ32頁を両面に面付けします。本に綴じたときに出版社の指示通りの順番になるよう、こちらのソフトで面付けし、その上で試し刷りをするんですが、すでに準備済みです。

スタートしましょうか?

福岡 スタートボタンを押すと戻れない(笑)。準備が大変ですね。

長野 ボタンを押すと後はインクの盛りが均等か、といった確認作業はしますが時間的にはそれほどかかりません。押す前の準備段階が大切で、何度も試し刷りをして、ヒゲが出ないかといった確認をルーペでしていきます。

福岡 ヒゲ?

長野 細かくは各文字にインクを載せるわけですが、インクが盛れ過ぎるとヒゲが生えたようになることがあるんです。

福岡 今回は精興社書体でお願いしていますよね。ひらがなの伸びやかさが非常に美しい(下のひらがなの「や」の字を参照)。その辺りの文字の確認ですか?

長野 ありがとうございます。各文字と同時に、全体で見たときにインクの量に差がないか、汚れが出ていないかも確認しています。

福岡 あ、これで?(脇にあった三折りルーペとペン型ルーペを手に)

長野 そうです。ペン型は25倍で文字の細部を見て、三折りは6倍なのでもう少し俯瞰してみます。

福岡 これは欲しいなあ。

と話している間に6号機から、どんどんと、びっしり印刷された原紙が出力されてくる。当然ながら印刷されている文章には全て馴染みがある福岡ハカセ、興奮が止まらない。冒頭は手塚治虫原作の漫画の画像も入った『火の鳥』についての文章面がちょうど出てきたところだ。

長野 この6号機は全長が9メートル、後ろから紙を入れていき、進む過程で印刷していき、前から出力されます。途中にインクをこねて入れる箇所があって、様子を見ながら注入して。

福岡 確かに私の本だ(笑)。6号機さん、ありがとう。

長野 はい(笑)。この本は224頁なので、64頁を3台半印刷します。一時間で12000枚できるところを確認しつつゆっくりで8900枚のスピードでやっています。念の為です。

福岡 編集の人もですけど、印刷所の人も「念の為」ってよく使いますね。

長野 はい、念の為(笑)。

編集校了後に印刷所で行われていくこと

その後、パソコンの並ぶオペレーションルームで、面付けや刷版の流れ、オフセット印刷まで、丁寧な説明を受けて理解の進んだ福岡ハカセ、精興社ではインクの調色もやっており、実際に体験もさせてもらった(下の写真)。カラーの場合、見本と同じようにズバリその色がなければ、絵の具のパレットでやるように色を組み合わせて練って作るのだ。

ハンドリフト(本のパレットを動かす際に使う、倉庫内によくある器具)の使い方まで教えてもらい調子に乗った福岡ハカセ、ついには精興社の歴史や活字類を展示した部屋にまで足を伸ばし、話しこんでいたら滞在時間はなんと4時間。

福岡 色素を目分量で調合する調色の経験は印象的でした。見た目ではかなり濃い色のように見えましたが、実際に紙に印刷してみたら、見本にかなり近い色になった。シンプルにうれしかったです(笑)。専門職の現場の方からも「(許容ゾーンに)入っていますね」とのお褒めの言葉をいただくことができました。

全体としては、編集や校閲の作業工程については何をするかが見えていたのですが、今回、その作業の校了後、本がどう出来上がるかの各工程がよくわかったし、そこに、紙の本に対する愛を感じました。

紙の本には、トポロジーがあると思うんです。トポロジーとは、図形や空間の「形」や「つながり」を研究する数学の一分野で、読書でいうと、空間的な座標軸のようなものができてくることだと思っています。

手にした感覚で、重さとページ数が繫がるし、自分がどこまで読んだかも測れる。手触りというのは貴重な感覚情報でもあります。電子書籍は便利ですし、ブックマーク機能だってありますが、紙の本の持ち味とは全く違う。これが紙の本で育った私の感覚です。それが印刷工程をつぶさに見て具体化してきました。

最後にトラックの搬入口につながる場所で、紙を切る大きな断裁機の作業を見せてもらいました。安全性を確実にしてから「ガッシャン」とカットしていく機械は、迫力がありました。

そこから新しい紙が置かれている搬入口を通ると、真上の高い天井に、何やら傘が吊るされている。聞けば燕の巣があって糞が落ちないよう、傘で受け止めているという。

なぜか精興社さんに好んでやってくる燕も燕ですが、その場の担当の課長さんは、毎朝、燕のために早起きしてシャッターを開けてやるのだとか。

本当なら、紙が命だから、燕の巣は除去する一択になりがちですが、その小さな命を大切にする感覚は、印刷工程にも現れるはず。

そこに私はむしろ、働く人たちの心意気を感じました。紙が届くところからすでに細やかに生命が身近にあって、それは印刷のボタンを押す前の準備段階、押してからの確認作業、全てに現れていました。

活字の本が読者の手に届くまでのきめ細かいプロセス、その一つ一つに人の目や手が入って、活字の信頼性というものが出来上がる。だからこそ燕もここに来るんでしょう。

「本の発明」を知っていますか

福岡 活版印刷というと、グーテンベルクの発明だと言われますし、その通りなのですが、その半世紀後の「本の発明」を忘れてはならないと思います。

10年前にイタリア、ベネチアに行った時に、アカデミア美術館でアルド・マヌーツィオ展に出くわしたんです。この人は単なる印刷された紙を集合体と捉えて「本」の体裁をつくった人です。目次とか索引、文字組などの装幀もそうです。

印刷をした紙を綴じて端を断裁して袋を開けると本になる、ということを生み出した人がいてそれが現在の紙の本を生み出した。

そこには長い時間軸が折りたたまれています。『生命と時間のあいだ』は時間をテーマにした本なので、そういう意味でも本というものに込められた長い時間があるのだと実感しました。機械化されるところはされていますが、その合間合間に生命感あふれる人の目と手が介在している。それが美しい本となっていることを、今日は確認できたように思います。

【精興社の簡単プロフィール】1913年に白井赫太郎により設立。白井は新しい活字書体を活字(種字)彫刻師、君塚樹石に依頼し、精興社書体が生まれた。同社での活版印刷は1995年に終了したが、同書体のオープンタイプはDTPでも活用されている。

新潮社では『流れる』(幸田文著)や『金閣寺』(三島由紀夫著)の初版が刊行された1956年以来のお付き合いの記録がある。印象的なところでは「新潮クレスト・ブックス」のほかに、『三島由紀夫全集』や『小林秀雄全作品』『小林秀雄全集』の本文印刷などでお世話になっている。

(ふくおか・しんいち 生物学者)

波 2025年8月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

福岡伸一

フクオカ・シンイチ

生物学者。京都大学卒。米ハーバード大学医学部フェロー、京都大学助教授などを経て青山学院大学教授・米国ロックフェラー大学客員教授。サントリー学芸賞を受賞した『生物と無生物のあいだ』、『動的平衡』シリーズ、『ナチュラリスト』ほか「生命とは何か」をわかりやすく解説した著作多数。他の著書に『フェルメール 光の王国』『生命海流 GALAPAGOS』『君はいのち動的平衡館を見たか』、訳書に『ドリトル先生航海記』などがある。