住まいの基本を考える

2,860円(税込)

発売日:2019/04/25

- 書籍

これからの時代の普遍的な住まい〈ベーシック・ハウス〉の姿とはーー?

冬暖かく、夏涼しい。一人でも寂しくなく、家族といても窮屈でない。周囲の街並みや自然と調和する。病めるときも、健やかなるときも、私たちを温かく包み込み、前向きな生へと導いてくれる――。住宅建築の名手が今あらためて考える、情緒と機能性をあわせもつ、普遍的な住まいのかたち。近作8軒の写真や手描き図面とともに。

里山に暮らす 里山住宅博 ヴァンガードハウス

古都に暮らす 鎌倉大町の家 *住まい手インタビュー

集まって暮らす 八雲の家 *住まい手インタビュー

郊外に暮らす 秦野の家

大地に暮らす 北杜の家

山に暮らす 池川の家

都市に暮らす 中野のマンション

町に暮らす 河内永和の家 *住まい手インタビュー

書誌情報

| 読み仮名 | スマイノキホンヲカンガエル |

|---|---|

| 装幀 | 堀部安嗣/装画、櫻井久(櫻井事務所)/ブックデザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | B5判変型 |

| 頁数 | 128ページ |

| ISBN | 978-4-10-335292-1 |

| C-CODE | 0052 |

| ジャンル | 建築 |

| 定価 | 2,860円 |

書評

建築は後ろからやってくる

イギリスの作家G・K・チェスタトンは著書『正統とは何か』の中で「絵画の本質は額縁にある」と言っている。

額縁のない絵画など存在しない。特定の枠組みや制約があるからこそ、表現は成立する。我々の表現は、あらゆるものから自由に存在しているのではない。私たちを取り巻く環境によって育まれ、規定され、「型」を与えられている。裸の表現など存在しない。

堀部安嗣は、「額縁」に強い関心を向けてきた建築家である。建築にとっての「額縁」とは、時間と空間による「制約」である。先人の経験値や伝統、街並み、気候風土、地形、場所の記憶、情緒……。自己を超えた存在への畏敬の念を持ち、歴史や環境と呼応しながら微調整を加えること。堀部の建築は、後ろから押される力によって成立している。彼は常に問う。「はたしてそれらは本当に時と場所と状況にふさわしい立ち姿をしているのでしょうか」。

革新的で斬新なものを賞揚してきた近代は、様々な「制約」を克服することに価値を置いてきた。建築家は、自らの能力を過信し、誰も見たことのない斬新な形やデザインを誇示しようとしてきた。しかし、それらは人々の生活に、安らぎを与えてきたのか。平穏な日常を支える住宅を提供してきたのだろうか。

堀部は言う。住宅は「どんな心身の状況にある人でも寛容に受け入れる場所でなくてはなりません。自分自身をもう一度取り戻し、心の底からリラックスできる場所でなくてはならないのです」。

建築は料理と似ている。「刺激的で濃い味はたまに食べれば美味しいのですが、日常的に継続して食べることはできません」。

堀部の建築は、決して「復古」などではない。大切なものを守るためには、変わらなければならない。だから堀部は、新しい技術を取り入れることを厭わない。イノベーションと深いレベルで対話し、歴史の轍の先に位置づけていく。「単に郷愁に浸るだけではなく、最新の技術や素材を使って、性能や住み心地は現代の生活に合わせたものにし、いま新しく家をつくることの意義をしっかりと見出したい」。「いまの空調機などは燃費がよく、環境に与える負荷も少なく、コストパフォーマンスがとても高くなっています。そのような優れたものを利用せずに我慢している状態は不自然といえるような時代になったのです」。

堀部の建築家としての力量は、「“変わらないこと”の大切さ」と「“変わるべきこと”の重要性」の見極めにある。堀部の感性は、両者を統合する平衡感覚に集約される。

堀部が手がけた建築は静謐な美をたたえている。それは彼が建築を「自力」の産物とは捉えていないからだろう。建築は後ろからやってくる。彼はそれを捉え、再構成し、表出する器である。歴史の風が、彼を通り抜ける。その結果として、慎ましやかな「住まい」が現れる。

堀部は「ベーシックハウス」の重要性を提唱する。住宅には程よいサイズがある。大きすぎる家は全体の稼働率が低くなり、バランスを崩す。劣化が進み、次世代が引き継ぎたいという気持ちにならない。住宅の適正規模は「具体的な数値にあらわすと、延べ床面積で百平米前後が一つの基本単位になるのではないか」。

堀部の基本姿勢は、積極的な受動である。彼はそれを「パッシブデザイン」と呼ぶ。「気候風土を無視し、強引にねじ伏せてゆくような“アクティブ”な建築デザインは無駄な費用と労力を要し、そして次第に住まい手も建築自体も疲労してゆきます」。

堀部が求めるのは、「“すわり”がいい」建築だ。そして、「利他的」な建築。常に場所の価値に寄り添い、謙虚に佇む姿が追求される。「懐かしい未来」が現れる。

「設計とはいままで見たことも感じたこともないものをつくり出す行為ではなくて、すでに見て感じたことを、体感の記憶を頼りにいまに再現する行為」である。

これからの建築のあり方を提示する重要な一冊である。

(なかじま・たけし 政治学者)

波 2019年5月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

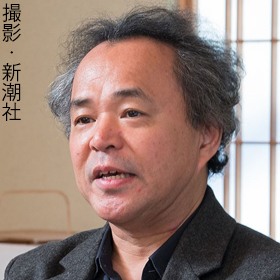

堀部安嗣

ホリベ・ヤスシ

建築家、京都造形芸術大学大学院教授。1967年、神奈川県横浜市生まれ。筑波大学芸術専門学群環境デザインコース卒業。益子アトリエにて益子義弘に師事した後、1994年、堀部安嗣建築設計事務所を設立。2002年、〈牛久のギャラリー〉で吉岡賞を受賞。2016年、〈竹林寺納骨堂〉で日本建築学会賞(作品)を受賞。2017年、設計を手がけた客船〈guntu(ガンツウ)〉が就航。同年、「堀部安嗣展 建築の居場所」(TOTOギャラリー・間)開催。作品集に『堀部安嗣の建築 form and imagination』(TOTO出版)、『堀部安嗣作品集 1994-2014 全建築と設計図集』(平凡社)。主な著書に『建築を気持ちで考える』(TOTO出版)、共著に『書庫を建てる 1万冊の本を収める狭小住宅プロジェクト』(新潮社)など。