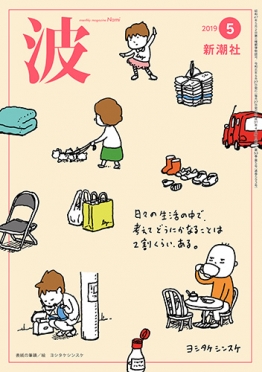

今月の表紙は、ヨシタケシンスケさん。

波 2019年5月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2019/04/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230591 |

| 定価 | 102円(税込) |

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第20回

平山周吉『江藤淳は甦える』

[対談]平山周吉×竹内 洋/「江藤淳嫌い」が治る本

【ヨシタケシンスケ『思わず考えちゃう』刊行記念特集】

[対談]ヨシタケシンスケ×寺島しのぶ/考えすぎてもいいんです!

池谷裕二/人生の応援歌

【赤松利市『ボダ子』刊行記念特集】

[エッセイ]赤松利市/共感されたいとは思いません

岩井志麻子/ボダ親とボダ男とボダ女とボダ子

末盛千枝子『根っこと翼 皇后美智子さまという存在の輝き』

中川李枝子/美智子様の素顔と輝きに触れて

三上 延『同潤会代官山アパートメント』

池上冬樹/「部屋」が育む、かけがえのない家族の思い出

新井素子『この橋をわたって』

矢崎存美/橋を、架ける――新井素子の四十年

原田ひ香『おっぱいマンション改修争議』

三浦天紗子/やり直すか、やり過ごすか

日和聡子『チャイムが鳴った』

池内 紀/自分が自分の道化に……

黒川伊保子『共感障害―「話が通じない」の正体―』

尾木直樹/「認識の違い」が分かれば前進できる

フロイト 、大平 健/編訳『新訳 夢判断』

大平 健/2019年小宇宙の旅

伊藤桂一『兵隊たちの陸軍史』(新潮選書)

笹 幸恵/底流にある兵士たちへの慈しみ

松岡哲平『沖縄と核』

佐藤 優/現実主義的外交と沖縄差別

ドコノコ編集部 、糸井重里

『ドコノコの本 猫と暮らす』『ドコノコの本 犬と暮らす』

浅生 鴨/人間とともに暮らす家族としての犬猫の姿

堀部安嗣『住まいの基本を考える』

中島岳志/建築は後ろからやってくる

【特別企画】

三宅香帆/『万葉集』を読み、のこし続けてきた人たちがいたから

【今月の新潮文庫】

[対談]

上橋菜穂子『精霊の木』×佐藤多佳子『明るい夜に出かけて』

/「原点」そして「これから」

【コラム】

鴻巣友季子『謎とき『風と共に去りぬ』―矛盾と葛藤にみちた世界文学―』(新潮選書)

秋満吉彦/「通説」を覆す「全身翻訳家」の挑戦

とんぼの本編集室だより

福田和也『総理の女』(新潮新書)

福田和也/総理の見栄と誠実と寂しさと

三枝昂之・小澤實/掌のうた

【新連載】

バリー・ユアグロー/オヤジギャグの華

【連載】

ブレイディみかこ/ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 第17回

伊藤比呂美/URASHIMA 第12回

保阪正康/昭和史の陰影 第5回

土井善晴/おいしく、生きる。 第7回

瀧井朝世/サイン、コサイン、偏愛レビュー 第110回

大塚ひかり/女系図でみる日本争乱史 第10回

はらだみずき/やがて訪れる春のために 第5話

川本三郎/荷風の昭和 第12回

曽野綾子/人間の義務について 第4回

編輯後記 新潮社の新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙は、ヨシタケシンスケさん。

◎単行本で読んでいると、文庫本になった版を新たに開くことはあまりなく、自然とあの〈解説〉というものを目にしなくなります。これは損だったなあと痛感したのは、先日窪美澄さんの『ふがいない僕は空を見た』を文庫で再読し、このデビュー作に改めて感嘆するのと同時に、重松清さんの藝も情もある解説に舌を巻いたから。

◎かつて読んだ中では、江藤淳さんが大江健三郎『死者の奢り・飼育』に、筒井康隆さんが星新一『ボッコちゃん』に、久世光彦さんが山口瞳『木槿の花』に書いた解説などはもう文学史の一コマでしょうし、内田百閒『百鬼園随筆』、佐藤優『国家の罠―外務省のラスプーチンと呼ばれて―』、今野敏『去就―隠蔽捜査6―』(全くタイプの違う三冊!)に川上弘美さんが書いた、熱のこもった(やはりそれぞれタイプの異なる)解説も素晴らしかった!

◎キューブリックのDVDを何枚か観たせいで手に取った『ロリータ』(若島正さんによる新訳版)の大江さんの解説も必読もの。冒頭から華やかにあの本を褒め上げます。

◎「二十世紀最良の小説のなかで、この一編には(ウラジーミル・ナボコフ最良の小説とはいわない)、作者がみずから語る次の批評がふさわしい。(他の引用もすべて、二十一世紀最良の翻訳の一冊を早ばやとなしとげてしまった若島正教授による。)《オリンピア・プレスがパリで本書を出版してから、あるアメリカの批評家が、『ロリータ』は私とロマンチックな小説との情事の記録であると書いた。この「ロマンチックな小説」というところを「英語という言語」に置き換えれば、このエレガントな式はさらに正確になっただろう。》」。どうです、この新潮文庫を読みたくなるでしょう?

▽次号の刊行は五月二十八日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。