今月の表紙の筆蹟は、黒柳徹子さん。

波 2025年7月号

(毎月27日発売)

| 発売日 | 2025/06/27 |

|---|---|

| JANコード | 4910068230751 |

| 定価 | 100円(税込) |

筒井康隆/外食・取り寄せ・他 シリーズ第24回

阿川佐和子/やっぱり残るは食欲 第94回

【黒柳徹子『トットあした』刊行記念特集】

窪 美澄/心のなかの湖

南沢奈央/受け取った「言葉」を繋いでいく

【酒井順子『松本清張の女たち』刊行記念特集】

原 武史/専業主婦モデルに抗う清張の女たち

[インタビュー]藤井康栄/限りなく人間に興味のある人

[第38回三島由紀夫賞受賞作]

中西智佐乃『橘の家』

朝比奈 秋/時代の依り代として生きる女性

トルーマン・カポーティ、村上春樹 訳『草の竪琴』

乗代雄介/もうすでに失われてしまったものの儚さ

上田岳弘『関係のないこと』

白井 晃/「世界」を切断する

河合俊雄『謎とき村上春樹─「夢分析」から見える物語の世界─』(新潮選書)

森田真生/臨床心理学者河合俊雄さんに「夢の見方」を教えてもらう

井上弘貴『アメリカの新右翼─トランプを生み出した思想家たち─』(新潮選書)

橘 玲/「トランプ劇場」を理解するための必読書

新名 智『霊感インテグレーション』

宮澤伊織/ITとオカルトは相性がいい

明里桜良『ひらりと天狗─神棲まう里の物語─』

北村浩子/公務員の日常と不思議世界のコラボレーション

池田理代子、芸術新潮編集部 編『「ベルサイユのばら」の真実』(とんぼの本)

高山裕二/オスカルの影、『ベルばら』のロベスピエール

坪木和久『天気のからくり』(新潮選書)

荒木健太郎/気象学者はどのように空を見ているのか

百田尚樹『モンゴル人の物語 第二巻─イスラム王朝との戦い─』

楊 海英/モンゴル人の琴線と共鳴する物語

浜田哲二、浜田律子『80年越しの帰還兵─沖縄・遺骨収集の現場から─』

森 健/フィクションでは書けない驚きと深み

木下いたる、藤原慎一 監修『ディノサンえほん きょうりゅうえんへいこう』

サンシャイン池崎/推しが見つかる「超絶怒濤」の恐竜絵本

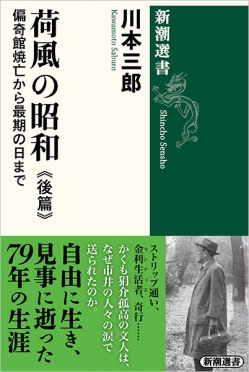

【川本三郎『荷風の昭和 前篇─関東大震災から日米開戦まで─』『荷風の昭和 後篇─偏奇館焼亡から最期の日まで─』刊行記念】

[講演]川本三郎/荷風の愛した三つのもの

【回想記】

和田尚久/前田純敬――父の記憶

【私の好きな新潮文庫】

鈴木博文/国道、畏友、朔太郎

柳瀬博一『国道16号線―「日本」を創った道―』

ポール・オースター、柴田元幸 訳『ガラスの街』

萩原朔太郎『萩原朔太郎詩集』

【今月の新潮文庫】

リチャード・デミング、田口俊樹 訳『私立探偵マニー・ムーン』

小森 収/楽天的な神話の時代

【コラム】

小澤 實/俳句と職業

今道琢也『テレビが終わる日』(新潮新書)

今道琢也/テレビよ、さようなら

[とんぼの本]編集室だより

【連載】

杏/杏のパリ細うで繁盛記 最終回

中村うさぎ/老後破産の女王 第16回

三宅香帆/推しとハレ 第6回

下重暁子/九十歳、それがどうした 第2回

近藤ようこ 原作・梨木香歩/家守綺譚 第34回

古市憲寿/絶対に挫折しない世界史 第15回

大木 毅/錯誤の波濤 海軍士官たちの太平洋戦争 第4回

高嶋政伸/おつむの良い子は長居しない 第16回

内田 樹/カミュ論 第31回

第38回三島由紀夫賞・山本周五郎賞決定発表

編輯後記 いま話題の本 新刊案内 編集長から

立ち読み

編集長から

今月の表紙の筆蹟は、黒柳徹子さん。

◎映画「国宝」の俳優たち、就中主演の吉沢亮(語り継がれること必至)に大興奮しました。極道の家に生まれ、やがて歌舞伎の名跡を継ぐ女形の役ですが、横浜流星(御曹司役を好演)共々実際に様々な歌舞伎を演じてみせます。インタビューによれば、一年半に及ぶ稽古をした上で、監督から歌舞伎の型はうまくやろうとしなくていいと言われ、常に“Don’t think! Feel.”(「考えるな! 感じろ」)で演じた云々。その結果、歌舞伎の人物と俳優の肉体が混然かつ直截に迫ってきて観客を酔わせます。何か原初的な歌舞伎の蠱惑を味わっているような感覚。

◎家に帰って吉田修一さんの『国宝』を再読してみると、映画では大河小説を三時間に収めるために、科白を入れ替えたり場面を圧縮したり脇役を削ったりとあらゆる手を尽したのがわかって嘆息しました。一方、小説『国宝』の読みどころは巧緻極まる語り口にあって、十時間の映画でもとても収まるまいと思えるほど多様な登場人物のそれぞれの物語が次々と情味豊かに語られており、さながら風格ある大きな箱に、魅力的な小さな箱が沢山詰まっているような按配。

◎この語り口で思い出したのは丸谷才一さんの短篇「樹影譚」や「今は何時ですか?」で、作者曰く「一篇の短篇小説のなかに長篇小説の骨子や一部分や短篇小説のあら筋や断片がいくつも含まれてゐて、いはば一種の短篇小説集になつてゐる」(「わたしと小説」『星のあひびき』所収)。ちなみに歌舞伎草創期の挿話から始まる「今は何時ですか?」は逸品ながら単行本に入っておらず、初出の「新潮」(1999年2月号)を今も持っています。この号は渡辺保さんの「歌右衛門伝説」も一挙掲載されている充実ぶり。「国宝」ではあの名女形をモデルにしたらしき人物を田中泯が演じて、これもまた凄艶至極でした。

▽次号の刊行は七月二十八日です。

お知らせ

バックナンバー

雑誌バックナンバーの販売は「発売号」と「その前の号」のみとなります。ご了承ください。

雑誌から生まれた本

波とは?

1967(昭和42)年1月、わずか24ページ、定価10円の季刊誌として「波」は誕生しました。新潮社の毎月の単行本の刊行数が10冊に満たず、新潮文庫の刊行も5冊前後という時代でした。こののち1969年に隔月刊に、1972年3月号からは月刊誌となりました。現在も続く「表紙の筆蹟」は、第5号にあたる1968年春季号の川端康成氏の書「風雨」からスタートしています。

創刊号の目次を覗いてみると、巻頭がインタビュー「作家の秘密」で、新作『白きたおやかな峰』を刊行したばかりの北杜夫氏。そして福田恆存氏のエッセイがあって、続く「最近の一冊」では小林秀雄、福原麟太郎、円地文子、野間宏、中島河太郎、吉田秀和、原卓也といった顔触れが執筆しています。次は大江健三郎氏のエッセイで、続いての「ブックガイド」欄では、江藤淳氏がカポーティの『冷血』を、小松伸六氏が有吉佐和子氏の『華岡青洲の妻』を論評しています。

創刊から55年を越え、2023(令和5)年4月号で通巻640号を迎えました。〈本好き〉のためのブックガイド誌としての情報発信はもちろんのことですが、「波」連載からは数々のベストセラーが誕生しています。安部公房『笑う月』、遠藤周作『イエスの生涯』、三浦哲郎『木馬の騎手』、山口瞳『居酒屋兆治』、藤沢周平『本所しぐれ町物語』、井上ひさし『私家版 日本語文法』、大江健三郎『小説のたくらみ、知の楽しみ』、池波正太郎『原っぱ』、小林信彦『おかしな男 渥美清』、阿川弘之『食味風々録』、櫻井よしこ『何があっても大丈夫』、椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと』、橘玲『言ってはいけない』、ブレイディみかこ『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』、土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』などなど。

現在ではページ数も増えて128ページ(時には144ページ)、定価は100円(税込)となりました。お得な定期購読も用意しております。

これからも、ひとところにとどまらず、新しい試みを続けながら、読書界・文学界の最新の「波」を読者の方々にご紹介していきたいと思っています。