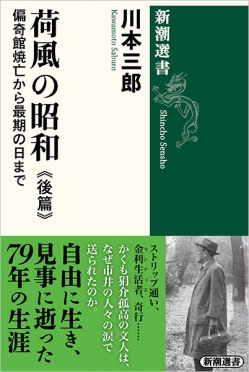

荷風の昭和 前篇─関東大震災から日米開戦まで─

2,860円(税込)

発売日:2025/05/21

- 書籍

- 電子書籍あり

昭和に遊び、昭和に抗った「過激な個人主義者」荷風の生涯!

関東大震災から急激に復興したモダン都市東京、カフェーの女給や私娼などの新しい女たち、テロとクーデターに奔走する軍人……。激変する時代に何を見て、この「最後の文人」は反時代的傑作『ぼく東綺譚』を書き始めたのか? 『断腸亭日乗』など永井荷風の全作品を徹底的に読み込み、昭和をまるごと描き出した文芸評論の到達点!

まえがき

1 偏奇館で関東大震災に遭う

昭和の起点/良き隠れ家、偏奇館/大震災後の東京を歩く/林芙美子の被災/大曲駒村の被災/荷風が「自警団」と遭遇する

2 食と共に復興する東京

「この度の災禍は実に天罰なり」/東京の盛り場が移っていく/復興は食から始まる/銀座の「陳列館」「勧工場」へ

3 作家になるまで

「恋愛と文芸」の底に/「閑文字を弄ぶ」放蕩息子/母恋いの記/文学が認められていない時代に/憧れのフランスで/「変った人間」として生きていく

4 花とオペラと反骨精神

コスモスの種を蒔く/帝国劇場の亡命ロシア・オペラ団/「今日は帝劇」の時代/プラトン社の月刊誌「女性」/日記だから書きえたこと

5 学ぶ荷風――柳北日記との出会い

漢詩の添削を請う/図書館で急死した老人/成島柳北への傾倒/柳北日記を書き写す

6 円本ブーム

曝書の楽しみ/金融恐慌で預金を移す/不況下の円本ブーム/改造社との縁/「大衆」が台頭する

7 私娼という新しい女

銘酒屋が並ぶ盛り場で/「私娼の肩を持つわけじゃないが」/荷風の私娼取材/もっとも艶麗な一夜

8 私娼への思い――「かし間の女」と「ひかげの花」

散娼、「自活」する女たち/「テヨダワことば」の女たち/カフェの女給か、活動の女優か/裏通りの詩情/世の隅にいる二人を

9 銀座復興

時代観察者が市中を散歩する/復興した町の活気と殺気/銀座が繁華街の王者となる/愛妾と提灯行列を見る

10 中洲病院から隅田川へ

荷風のかかりつけ医/復興の魁としての橋/荷風の下町発見/東京、第二の陣痛/共産党への弾圧

11 市川左團次との親交

サラ・ベルナールを見た二人/共同作業への憧れ/ソ連が自由だった頃/エイゼンシュテインも影響を受けた

12 カフェ通い

「カッフェー」の時代始まる/「女給」という新しい女性/不況と「ガールの時代」/「文壇カフェー常連番附」大関の弁/教え子に一本取られる

13 「つゆのあとさき」に描かれた銀座

アドバルーンのある風景/銀座通りの歩き方/カフェの女たち、客たち/アイスコーヒー始めました

14 モダン都市へと出てゆく女性たち

交詢社ビル地下「サロン春」/チャップリンと女給の結婚話/小文字の「昭和」/女給と甘味処で/溝口健二が山田五十鈴に重ねたのは

15 郊外住宅地の誕生

東京が西へ広がっていく/水道の水はまずい/西の郊外を歩く/新開町、渋谷/やがて消えゆく小さな桃源郷

16 犬を飼う、探偵に依頼する

すでにペット霊園がある/ポチの文学史/荷風がシロを飼う/秘密探偵岩井三郎/モダン都市の新しい言葉

17 見え隠れする「暗い昭和」

佐分利公使の自殺/松本清張が推理する/満州へ、満州へ/世の中は明るくなった!/そしてテロとクーデターが始まった

18 小名木川への道

いまも残る江戸の運河/「水の東京」ゆえの工場地帯化/川から川へ/芭蕉の古碑を見つける/現在の向うに歴史を見る

19 荒川放水路のほうへ

「限りもなくわたくしを喜ばせる」/お化け煙突を発見する/放水路という新風景/葛西橋への思い入れ/小津安二郎のアングル

20 満州事変始まる

デパートの商戦にも/ゲンポーとグンシュクの日々/「最高に恰好いい姿」だった/こうして朝日新聞は変化した/天皇への直訴という考え方/荷風が日の丸を買う

21 城東電車が走った町、砂町

世界第二の都市に/路面電車に乗って/城東地区の興亡/モダニズム作家の見た江東/砂町で発見したもの/隅田川以東の地への思い

22 戦争の隣りの平和

小春日和のような日々/「暢気眼鏡」の奥さんのアルバイト/パーマネントが禁止されるとき/文士と麻雀/紙芝居の登場

23 軍人たちの時代

待合とクーデター/「武断政治を措きて他に道なし」/テロリストが賛美されてゆく/五・一五事件とポピュリズム/軍人を肥った豚と呼ぶ

24 貧しい東京、悲惨な東北

「強兵」重視のかげで/四つ木に住む少女/「欠食児童」という流行語/三陸大津波ふたたび/不受不施の生き方

25 私娼たちに「パリ」を見る

「性」を売る町/「ひかげの花」のモデル/パリの娼婦たち/フランスへの「亡命」/時代に背を向ける秘かな楽しみ

26 玉の井への道

玉の井観察/おはぐろどぶバラバラ事件/猟奇的世界から遠く離れて/あらかじめ失われた町へ

27 隠れ里、玉の井

二・二六事件の戒厳令下を/「最低の遊び場」へ通いつめる/荷風の「詩人的配慮」/迷宮を通り抜けた先に/国外脱出の夢、そしてミューズ

28 「ミューズ」、お雪

過去を懐しむ先に/「井戸か水道か」/過去の幻影が立ち現れる/美女と茶漬け/おためごかしの後の自己嫌悪/モーパッサン原作の映画?

29 日中戦争始まる

天皇機関説問題/「個人の覚醒せざるがために」/元愛妾と阿部定の噂話をする/私家版『ぼく東綺譚』始末/出征兵士の別れの挨拶

30 日中戦争下の日々

アッパッパを着た女性/写真機を片手に/ニュース映画の上映館/作家への弾圧が始まる

31 吉原出遊

三十年ぶりの吉原登楼/遊ぶ、見る、書く/「なか」が通じなくなった/没落の遊里取材/「荷風散人墓」/廓内の女たちへの尊敬

32 浅草オペラ館への道

東武電車が浅草に/松屋デパートの屋上から/軽演劇の人びとと交わる/浅草の観客/エノケン、ロッパの去った街へ/「一味の哀愁をおぼえたり」

33 浅草で、歌劇「葛飾情話」上演

「写真を撮ってくれるおじいさん」/オペラへの愛情/ドビュッシイのレコード/荷風歌劇、大入満員/一九九九年の「葛飾情話」

34 第二次世界大戦まで

幻の映画「浅草交響曲」/戦死者が日常的になる/軽演劇のヒトラー/同調圧力にさからって

35 「非国民」の悲しみ

金の国勢調査/パーマの髪と短いスカート姿/「ぜいたくは敵だ!」の時代に/「非国民」同士の共感/パリ落城

36 昭和十五年、「紀元二千六百年」

米穀通帳が始まる/荷風が炭を失敬する/口を開けば「新体制、新体制」/「駅馬車」日本公開の年に/「祝賀」のあと/ひそかな荷風ブームがおきる

37 太平洋戦争まで

遺書を書く/朝鮮の踊子たちが歌う/ある舞姫の物語/荷風の覚悟/「模倣ナチス政治」の世で

書誌情報

| 読み仮名 | カフウノショウワ1カントウダイシンサイカラニチベイカイセンマデ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 576ページ |

| ISBN | 978-4-10-603927-0 |

| C-CODE | 0395 |

| ジャンル | 評論・文学研究 |

| 定価 | 2,860円 |

| 電子書籍 価格 | 2,860円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/05/21 |

書評

荷風を追いつづける姿に戦慄さえ覚える

永井荷風や東京の町に興味があれば、『荷風と東京 『断腸亭日乗』私註』(平成8年)をはじめとする川本三郎氏の著作はたぶん読んでいるだろう。本書は川本氏が四半世紀の時を経て『断腸亭日乗』に再びとりくんだ大著で、結論を先にいえば、読者は本棚の荷風あるいは東京の本があるあたりに、前後篇二冊ぶんのスペースを確保すべきだ。

前篇「関東大震災から日米開戦まで」は、『荷風と東京』が主にあつかった時期。はじめての読者にとっては入門篇といってよく、そうではない人をも唸らす記述が随処にある。『つゆのあとさき』の一節を引いて昭和初期の赤坂には外国車ディーラーが多かったと述べるくだりなど、ちょっとした細部から都市の表情を再構成する著者の手さばきは健在。『大正幻影』とおなじく、花屋の窓ガラスやあんみつ、食品サンプルなどが、町のたたずまいを物語る。『断腸亭日乗』の記述をたしかめる際、関係者の回想記やインタビューを多く引用するのは川本氏独特の方法で、荷風を見つめた人々のまなざしや声が『日乗』の漢語の多い文体をやわらげ、時代の感触を伝えるつくりになっている。挿絵や写真は一切ないが、風俗や地名について引用される黒澤明や小津安二郎の映画、あるいは藤森静雄などの絵が、なつかしさに満ちた東京風景を浮かびあがらせてくれる。

川本氏いうところの「小文字の昭和」、地べたに立った生活者の感覚から荷風の時代を眺める方法は、私家版の小冊子まで入念に集めながらもこちたき批評家や研究家の文体に陥らない、細心の注意と深くかかわるのだろう。ぐっと調子高に時代や文学を論じてしまいそうなところを「踵を返して」まわりこみ、すっと荷風の周囲のほうに戻っていくのどやかな行文は、かえって多面的な荷風の表情を描きだしているようだ。

好色で吝嗇な畸人、といった荷風のイメージを否定し、女性への愛情がある金銭感覚のしっかりした人として作家を描く基本線は変わらない。しかし五・一五事件前夜に青年将校たちのクーデター計画を耳にした荷風が「武断政治を措きて他に道なし」と言ったり(『日乗』昭和6年11月10日)、『ぼく東綺譚』の「作後贅言」で五・一五を「義挙」としたりすることの意味を川本氏が自問自答するように調査をすすめ、しだいに事件の背後にあった農村の窮乏に思いをいたしてゆくあたりに、『荷風と東京』と本書とのちがいがある。『荷風と東京』が街路を歩きまわり「都市の感受性」を敏感にとらえる生活者のポートレイトだったとすれば、本書は荷風とそのまわりの、華やかでもシックでもない暮らしの方に光を当てる。弱くなった荷風をじっと見るまなざしは『老いの荷風』以来のもので、荷風が見ようとしなかったけれども確実にそこにあった風景の数々が、『断腸亭日乗』の世界に新たな陰影をあたえている。空襲のあとで軍隊や消防団、受刑者たちが死体をかたづけたことへの注目は、戦火をくぐった荷風が死体を一切書いていないという指摘につながっているし、戦後の荷風ブームには同じ空襲の被害者である荷風への共感が伏在していたという炯眼も、この姿勢の変化あってこそのものだ。

その意味で、本書の読みどころは後篇「偏奇館焼亡から最期の日まで」、疎開するたびに爆撃を受けつづけてしまった荷風が人に助けを乞うようになり、周囲で荷風を支え迷惑をこうむった人々を一人一人追っていくパートにこそあるだろう。私は荷風にまつわる文章を、描かれた場所に行って「見た」人の文でなければ信用しない。東京、明石、岡山、熱海そして市川と荷風の足跡を踏査し聞きとりをつづける川本氏の行文には、後篇にしばしばあらわれる「余談」とあいまって、長年の経験というだけでは片づかない凄みがある。『荷風と東京』執筆時には国際文化アパートの「飾柱と石段」がまだあったけれども、「現在ではそれも消えてしまった」とある一節は、物に歴史の消滅を見た荷風の文を、さながらに読む思いがした。

耽読しよう、拾い読みでもいい。ページをめくれば、知らなかった荷風と東京の姿がかならず見つかるはずだ。そして川本氏に誘われて荷風の町々に出かけるときは、このごろ文庫本で刊行中の『断腸亭日乗』(中島国彦・多田蔵人校注)を携えてゆかれることをおすすめしたいと思う。

(ただ・くらひと 国文学研究資料館准教授)

揺るぎない孤独な瞳

今、長い旅を終えた余韻に浸っている。起伏に富んだ昭和の時代を、一歩一歩、荷風の足跡をたどって歩く旅だった。その足は、大地の底に堆積する町の時間を汲み上げ、そこに潜む無名の人々の沈黙に声を与える。耳を澄ませているうち、自然と荷風文学の奥深いところから染み出してくる、人間愛の哀しみと温かさに触れることができる。もちろん、川本三郎さんの導きがあってこそ、である。

小説を書く時、荷風にとって大事なのは、人間より先に場所だった。そのために、観察者の目を持って、町を歩き続けた。『断腸亭日乗』をはじめとする多くの作品に残る、観察者としての視点を、川本さんは丹念に引き出し、瞳に映った風景の裏側にまで心を寄せている。

例えば、『ぼく東綺譚』の舞台となった私娼街、玉の井。世間では「魔窟」「私娼窟」と呼ばれ、「最低の遊び場」とみなされていたが、荷風にとっては「迷宮」であった。川本さんはそこに、現実の向こう側にある幻影を見通す、観察者の視線の透徹さを指摘する。揺るぎない孤独な瞳を持っているからこそ、私娼たちの優しいもの哀しさを文学に昇華させることができた。

あるいは、昭和二十年三月十日の東京大空襲で、麻布の偏奇館が消失し、炎の中、逃げ惑うさまを記した文章の冷静さ。長い『断腸亭日乗』の中でも最も劇的な日でありながら、決してここだけが突出していない点に、川本さんは注目している。どんな非常事態にあっても、観察者の自分を見失っていない。文章の力で生き抜く文学者の凄まじさが、伝わってくる。

焼け出されて以降、東中野、明石、岡山へと移動する先々で、不運にも、ことごとく空襲に遭うのだが、必ず、手を差しのべてくれる他人との出会いがある。実社会から遠ざかり、自ら余所者としての生き方を選んだにもかかわらず、窮地に陥って一人ではどうしようもなくなった時、どこからともなく偶然が訪れる。特に印象深いのは、市井の女性陣たちだ。大げさではない、しかし大事な親切をさり気なく見せてくれる彼女たちは、豊かな生命力にあふれている。荷風が徹底的に嫌った軍国主義の正反対にある、人間らしい尊さが、結局は彼を救うことになった。

戦後、友人の相磯凌霜が、岡山の話題になると荷風は眼に涙を浮かべ、いつまでもいつまでも話をされた、と書き残していると知り、岡山出身の私としては尚更胸が熱くなる。このエピソードを知れば、私娼や踊子など、社会の枠からこぼれ落ちそうな場所で懸命に生きる人々にこそ、深く思いを寄せる荷風の文学の源に触れた気持ちになれる。無名な人間の偉大さを、尊敬することができる作家であった証と言えるだろう。

川本さんはもう一つ、現代の日本社会で問題となっている独居老人の在り方について、荷風が図らずも有意義な示唆となっていることに、気づかせてくれる。まず、しっかりした経済観念を持っていた。お金の管理という現実的な事務能力に長けていたために、思う存分文学に没頭できた。そして、自分で望み、選んだ孤独を信じきり、愚痴をこぼさなかった。と同時に、他者に対し、惜しみない愛情を注いだ。自分の名誉などとは無関係に、浅草の踊子たちを慈しみ、親切に生活の世話をしてくれる人々への感謝を忘れなかった。相手を排除するのではなく、こちらから心を注ぐことで、孤独の純度がより高まっているように思える。

昭和三年九月十四日、荷風は吾妻橋から蒸気船に乗る。その船の中で、身なりの貧しい魚売りの老爺が、行商人から絵本を買う場面に出会う。家で待っている孫への土産だろうか、と思う。

“……何となく言ひ知れぬ心地したり”

思ったより魚がよく売れたらしい。その分で可愛い孫のために絵本を買ってやる。孫は喜んで狭い部屋を飛び回り、おじいさんの膝にのって一緒に絵本をめくる。台所からは晩御飯の支度をする音が聞こえている。

荷風の瞳に浮かぶ、そんなささやかな幸福の場面を、川本さんが両手ですくい上げる。二重の視線に包まれた風景は時代の地層の中で、宝石のような結晶になってゆく。

死後までも、親身に寄り添ってくれる川本さんと出会えた荷風は、羨ましいほどに幸せな作家だ。

(おがわ・ようこ 作家)

インタビュー/対談/エッセイ

荷風の愛した三つのもの

私が荷風のことを書き始めたのは、「中央公論」の元編集長で「東京人」創刊編集長だった粕谷一希さん――多くの書き手を育てて〈名伯楽〉と呼ばれた方ですが、その粕谷さんから、「近代の重要な大作家を一人選んで、胸を借りるつもりで評伝を書いて、ライフワークにしなさい」と勧められたのがきっかけでした。私は四十六、七歳でした。粕谷さんの誘いに、私は迷うことなく荷風を選び、『荷風と東京』を書き始めたのですが、これは年齢のせいもあったでしょう。やはり若い頃は、荷風の良さがなかなかわからないんですね。年をとるにしたがって、荷風に惹かれるようになりました。

私が『荷風と東京』を「東京人」に連載を始めたのは1992年1月号からです。その頃はバブル景気のせいで、東京の古い建物や風景が次々になくなり、街が壊されていく時代でした。昭和十九年に生まれ、昭和三十年代に育った者としては、「いやな時代になったなあ」と感じていましたが、そんな不快感を表に出すのではなくて、むしろそんな時代の最中でも好きなことを書こうと思って、辿り着いたのが荷風だったのです。ご存じのように荷風は東京に生まれ、下町を愛し、隅田川を愛した作家です。ちょうどその頃、私も下町や隅田川に惹かれ始めていましたので、行く着くところは荷風、ということになりました。

それまでの荷風は、ほとんどが花柳小説作家、ひどい時は好色作家、エロ作家として論じられていました。尊敬はされていたにせよ、好かれる作家ではなかった。特に女性たちには人気がなく谷崎潤一郎に比べれば、十分の一も女性読者はいなかったと思います。

もっとも、荷風の読者の方が谷崎の読者より、はるかに熱度が高いんですね。ひとたび荷風の愛読者になると、とことん好きになる傾向があります。例えば『ぼく東綺譚』の舞台になった玉の井を歩く、浅草へ行く、あるいは終焉の地になった市川まで足をのばすなど、ゆかりの土地を訪ねる読者は今でも多いでしょう。

十年くらい前のデータですから、今は変わっているかもしれませんが、近代の作家で最初の本から最後の本まで初版本をすべて集めるとしたら、いちばん値段が高くつくのが漱石でも鷗外でも太宰でもなく、荷風なのだそうです。熱い愛読者がつく作家なのですね。

私が荷風に惹かれた頃は、建築の世界で「ウォーターフロント」という言葉が盛んに使われはじめ、〈水辺〉に関心が集まった時代でした。近代の東京は、明治の薩長政府の方針によって、水辺ではなく、陸の方を大事にしてきました。いみじくも汽車のことを「陸蒸気」と呼んだように、陸が薩長政府にとって重要であり、一方、水辺の土地であった下町は見捨てられていきます。荷風は時代に逆行するように「水の東京」を大事にしました。「水の東京」というのは幸田露伴が言い出したことですが、露伴は幕臣の側の人間です。荷風の永井家もそもそもは名古屋の武家ですから当然、旧幕派でした。つまり戊辰戦争で勝った側は陸を重視し、負けた旧幕派は「水の東京」を大切にしていったのです。

私は『荷風と東京』の前に、『大正幻影』(1990年)という評論集を書きました。これは、大正時代に隅田川に象徴される「水の東京」に惹かれた作家が非常に多いことに気づいて、例えば佐藤春夫の「美しき町」、谷崎の「刺青」、あるいは隅田川沿いの両国に生まれ育った芥川龍之介の「大川の水」、そして永井荷風の「すみだ川」などを論じたものです。

この本を書いた後に、粕谷さんから「近代の重要な大作家を一人選んで書け」と言われ、すぐに荷風が頭に浮かんだのです。いま八十歳になって、荷風の没年をこえたわけですが、それでもなお、荷風にこだわって、考えたり、書いたりできる。そんな対象になる作家と出会えたというのは、非常に幸福なことだと思っています。

荷風文学の特色

荷風の文学の特色を、丸谷才一さんが三つ、挙げています。ひとつはフランス文学への憧れ。ふたつめは『源氏物語』などにも顕著な、日本の伝統文化である色好み。三つめは、色好みと正反対のような儒教精神。丸谷さんは荷風をあくまで花柳小説作家として見ていましたから、私と荷風観が異なるところもありましたが、この三つは肯える特色です。

荷風みたいな軟派な作家が儒教の影響を受けているのか、と思われるかもしれませんが、荷風は基本的には士農工商でいえば士、武士の流れにあるんですね。ああ見えて、実はきびしい武家の躾や価値観を身につけている作家でした。文章を見ても、ストイックで硬質な文章です。

丸谷さんの挙げた三つに加えて、私も三つの特色を加えたいと思います。まず荷風は「都市の作家」でした。

『荷風の昭和』のまえがきでも触れたことですが、ノーベル文学賞を受賞したフランスの作家パトリック・モディアノが受賞講演で、「偉大な作家たちの何人かはひとつの都市と結びついています」と言って、バルザックとパリ、ディケンズとロンドン、ドストエフスキーとサンクトペテルブルグ、そして荷風と東京、を例に挙げています。これは正しい意見で、ディケンズとロンドンの関係がそうであったように、荷風は東京という街を愛し、東京と深く結びつき、東京を創作の舞台として書いていった「都市の作家」である。そんなふうに私は考えます。

次の特色は、「老いの文学」ということです。漱石の『三四郎』や鷗外の『青年』、あるいは太宰治や、現在の村上春樹さんもそうですが、青年を描くのが日本文学の主流です。ところが荷風は老人を描くんですね。初期の「すみだ川」では主人公は青年ですが、彼を支え、導く老人がいる。老人がいかに重要かと語っているような小説なんです。これは後年の作品まで共通した特色です。だから年をとるにしたがって、男は荷風好きになるのかもしれません(会場笑)。

一方で、さきほども言いましたように、荷風は女性の読者が少ない作家でした。『ぼく東綺譚』でも私娼を描いているように、カネで女を買うような小説を書く、女性を蔑視している奴だ、あるいは女好きのだらしない好色作家だ、というわけです。でも、荷風をよく読むと決してそうではない。これは『荷風の昭和』で強調したことですが、荷風は女性というより、女性文化を愛した。女性の持つ優しさ、たおやかさをこよなく愛した。これが私の考える、荷風文学の三つめの特色です。

荷風が女性文化を大切にしたのは、戦前・戦中の軍国主義の時代の軍部の横暴ぶりに嫌気がさしたことが大きかったでしょう。武張った文化や大日本帝国の猛々しい帝国主義に対抗するものとして、たおやかな女性文化を大切にしたことは、『ぼく東綺譚』でも、「つゆのあとさき」でも、きちんと読めば、いくつもの箇所で読み取ることができます。

「周縁の風景」を発見する

いま三つ挙げた特色について、もう少し具体的にお話しします。

都市の作家という点で言えば、荷風は散歩が好きで、いま大量に氾濫している「街歩き本」の嚆矢と言っていい、『日和下駄』を著しています。『日和下駄』に限らず、荷風はさまざまな作品で、〈東京の街歩き〉を思索の対象にした最初の作家です。

荷風は歩くことで都市の風景を発見していきます。とりわけ惹かれたのは東京の周縁の風景、例えばそれまで誰も注目しなかった荒川放水路などです。荒川放水路は大正時代に隅田川のバイパスとして作られた人工の川です。

荒川放水路は北区の岩淵水門から始まりますが、荷風はそんな東京のはずれと言っていい土地まで足を運んで、茫漠たる風景に美しさ、詩情を感じています。まさに「風景の発見」をしたわけです。

そして、この放水路の近くにある玉の井の私娼窟――ここは吉原に較べたら三流、四流の、ドブの匂いのするような薄汚い遊び場です。荷風はそんな悪場所にまで何度も足をのばして、街の地図まで描けるようになってから文章に取りかかり、詩情豊かな『ぼく東綺譚』を完成させます。

荷風が愛したのは、東京の風景といっても、東京の中心部ではなく、中心から外れた風景、周縁の風景を発見していきました。これはフランス文学の影響かもしれません。荷風は若年の頃からボードレールに惹かれていましたが、ボードレールは娼婦の佇むパリの裏町、パリの周縁のうらぶれた風景をうたった詩人です。荷風もまた殺風景な、さびれた場所に注目していきます。

小津安二郎監督の「東京物語」をご覧になった方は多いと思いますが、あの映画の印象的なシーンのひとつに、尾道から出てきた笠智衆と東山千栄子の老夫婦が、山村聰演じる長男の家に泊るところがあります。当時はホテルなどほとんどありませんから、上京してきた両親は長男の家に泊るんですね。この家は、東武スカイツリーライン――イヤな名前ですね(笑)――堀切駅の近くにある設定です。東山千栄子が、土手で遊んでいる孫を見ながら、「お前が大きくなる頃には、おばあちゃんはもういないだろうねえ」みたいに呟く、しみじみしたいい場面があります。

この場面は、まさに荒川放水路の土手で撮影されました。なぜ小津安二郎はそんな場所を選んで撮影したのだろう、というのは長年の疑問でしたが、その疑問が解けたのは、小津研究の第一人者である田中眞澄さんが編集した『全日記 小津安二郎』を読んだ時でした。小津の日記を読むと、当時、中央公論社から出たばかりの『荷風全集』で『断腸亭日乗』を毎日のように読んでいます。それは「東京物語」の前年、この映画のロケハンをやっていた頃のことです。小津は荷風の影響を受けて、荒川放水路で撮影したのではないか。

戦後、荷風が浅草で遊んだ踊子の中に、桜むつ子という方がいました。のちに女優になり、戦後の小津映画のほとんどに出演しています。だいたい飲み屋の女将の役で、セリフも少ないのですが、必ず桜むつ子が顔を出す。どうして小津に重用されたのか、私がインタビューした折に訊ねてみましたら、「小津先生は荷風先生を大変尊敬していらしたんです。撮影の休憩時間になると私を呼んで、荷風先生はどういう人だったか聞いてきたものですよ」。

荷風は絵心もある人ですから、昭和七年頃の『断腸亭日乗』には、麻布の偏奇館から東京の北の果ての荒川放水路まで何度も通った記述と一緒に、自分で描いた絵も載っているんです。その絵には、堀切駅の近くから葛飾の方に向かう四ツ木橋を描いている。まさにそこは「東京物語」で東山千栄子がしゃがんで孫が遊ぶのを眺めている場所なんです。小津は明らかに荷風から影響を受けています。

ノスタルジーの作家

荷風における「老いの文学」についてお話ししますと、荷風の作品を読んでいると、必ずと言っていいほど、どこかに老人が出てきます。それも非常に好ましく出てくるのです。

『ぼく東綺譚』を読まれた方は多いと思いますが、冒頭の場面をおぼえてらっしゃいますか? 荷風先生を思わせる老紳士が浅草、そして足をのばして吉原の裏通りを歩いていく。吉原の裏町に一軒知っている店があって、老店主がやっている古本屋なんです。この名前も知らないが顔馴染みの小柄な老人は実に好ましく描かれています。その店でもう一人、禿頭の老人と出会い、あるものを買って、派出所の巡査に怪しまれることになります。

『ぼく東綺譚』は、荷風先生らしき老紳士と、けなげで気立てのいい私娼・お雪との交流を描いているものですが、濡れ場は一切書かれていません。

古本屋の場面からわかるように、老境に入った人間、性欲を脱した枯れた人間の視線で、若くて美しいお雪さんを見ている。そこには、好色というか、いやらしい視線がありません。だから何度読んでも感動できるんですね。

「つゆのあとさき」では、主人公は銀座のカフェの女給で、男をとっかえひっかえします。お雪さんとは全然違うタイプの女性ですが、この小説にも、カフェに出入りする流行作家――菊池寛がモデルだと言われていますが――の老父という形で老人が出てきます。

この老人は学者なのですが、専門はいかにも時代遅れの漢学なんですね。時代から外れてしまった老人が東京の郊外、豪徳寺あたりに侘び住まいをして、女出入りの激しい息子の嫁を慰めます。あるいは、あまり語られない短篇に「老人」という作品があります。舞台は立石で、そんなさびれた、東京の周縁の土地に――立石の方がいたらごめんなさい――隠居した老人が主人公です。既に息子は戦死しており、今度は奥さんが亡くなって、その法事の一日を書いている、とてもいい短篇小説です。ここでも荷風が老人に優しい視線を注いでいるのがわかります。

荷風自身が老人になっていく『断腸亭日乗』の後半は、老人文学と呼んでもいいものです。そして私の『荷風の昭和』の特色は、戦中・戦後の、つまり老いた荷風に多くのページを割いていることだと思います。あまり語られてこなかった「老いの荷風」がひとつのテーマになりました。

老人の特色は思い出が増えることですよね。荷風は、そもそも老人が好きだったうえに、自分も歳をとっていく。いよいよノスタルジーの作家、過去追慕の作家になっていきます。そのため若手作家から批判されたりもするのですが、老いた人間の持つノスタルジーを最後まで大事にしつづけました。

私もこの姿勢に大賛成なのです。よく「単なるノスタルジーでなく」というステレオタイプな表現をする人がいますが、私はあの凡庸なレトリックを目にするたびに、「単なるノスタルジーで何がいけないんだ!」と腹を立てています(会場笑)。

かくも女性に愛された!

女性文化賛美ということにも触れておきましょう。

荷風が描きつづけてきたのは、芸者、女給、私娼、ストリッパーたちです。一見「色事の好きなじいさん」としか思えませんが、よくよく作品を読んでいくと、一貫して女性を賛美していることがわかります。そしてその対象となる女性は、荒川放水路が周縁の風景だったように、社会の中で周縁の存在だったと言っていい。例えばお雪さんのような私娼は、堅気の人間たちからは低く見られていたでしょう。

荷風の生前から警察に睨まれていた『四畳半襖の下張』も、枕芸者が出てきますが、あれも丁寧に読めば女性賛美もいいところで、女性を喜ばせたいと必死になる男の話です。あの小説を掲載した「面白半分」は起訴されて、編集長だった野坂昭如さんが被告人、丸谷才一さんが特別弁護人をつとめた裁判で、証人になった有吉佐和子さんは「こんなに男の人は女性のために頑張るのかと、あわれになってくる」(会場笑)という名言を吐いています。

よく言われる荷風のストリップ小屋通いにしても、あの頃の七十代ですから、荷風には性的な欲望がなくなっていたのでしょう。浅草のストリッパーたちのことも、孫娘に対するお祖父さんのように接しています。楽屋に通いながらも、悪い事というか、いやらしいことは何もしなかった、とストリッパーの人たちが証言しています。もっとも、ケチだから、たまにオゴってくれるのも蕎麦屋くらいだった、とも言っていますが(会場笑)。

荷風は文化勲章を貰っても、世捨て人ですから、今どきの誰彼のようにホテルでお祝いのパーティなんかしません。でも、ひとつだけ喜んで受けた祝宴がありました。浅草のストリップ小屋の社長が音頭をとって、踊子たちともども荷風を「大坂屋」というレストランに招待して叙勲のお祝いをしたんです。こればかりは荷風も喜んで日記に記していますね。

荷風は別れた女性たちにもまったく恨まれていませんでした。芸者をしていた関根歌という女性とは四年ほど一緒に暮したものの、やはり家庭生活に馴染めない荷風は別れてしまいます。けれども、昭和三十四年に荷風が亡くなった時、歌さんは「婦人公論」に追悼文を寄せて、「荷風先生と暮した時が一番幸せだった」と書いています。あるいは二番目の妻であった藤蔭静樹、元は八重次という芸者で、結婚後一年ともたずに別れましたが、彼女にも「交情蜜の如し」という荷風への追悼文があって、「別れる時、他の相手とは結婚しないと誓い合った、それを守った」と書いている。ちなみに彼女は日本舞踊の名手で、藤蔭流という流派を作り、文化功労者にまでなっています。

そんな彼女たちとでさえ家庭を持つことを嫌った荷風は、今で謂う「独居老人」の生活を貫き、昭和三十四年にひとりで死んでいきます。

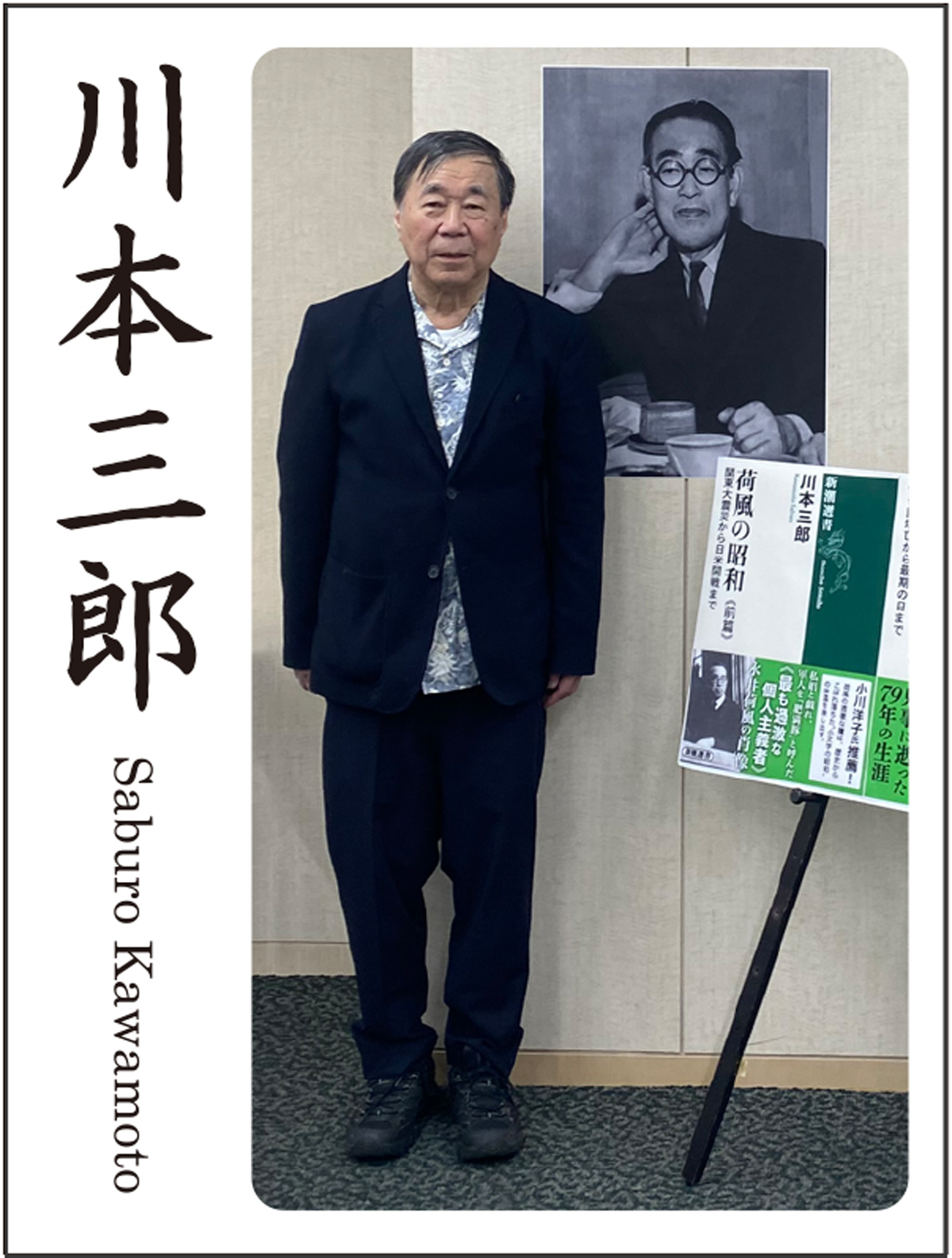

最後にそんな狷介孤高の荷風の最晩年を支えた、三人の市井の人たちを紹介しましょう。それぞれ一枚ずつ写真が残っています(会場で写真を紹介)。

まず、阿部雪子さん。堅気の女性で、フランス語が出来たそうですが、いろんな人が調べたけれど、どんな人かの詳細はわかっていません。『断腸亭日乗』によれば、戦前は文部省の下で国宝を管理する部署の職員だったそうです。戦中・戦後の食糧難の時代は宮城県に疎開して、東京よりは余裕があったのでしょう、荷風に食べ物を送っています。写真を見る限り、「東京物語」の原節子みたいな清楚な美人ですね。荷風の友人の相磯凌霜が書き残していますが、お通夜とお葬式と両方にひっそりと現れたけれど、焼香をすませると、誰とも話をせず、黙って帰っていったそうです。

もう一人は、最晩年の『断腸亭日乗』に何度も「小林来る」と記されている小林修青年。彼もどういう人かわからなかったのですが、荷風終焉の地である市川市の文化会館で荷風展が開かれた時、私が市の職員さんにお願いして、「どなたか小林修さんをご存じではありませんか」と会場に張り紙をしてもらったのです。すると、ある女性から連絡があって、小林青年の詳細を教わりました。小林青年について詳しくは『荷風の昭和』で触れましたので、お読みください。晩年の荷風の生活を親身に支えた青年です。

もう一人は福田とよさん。荷風の家の近くに住んでいた、通いのお手伝いさんです。荷風の遺体を発見したのも彼女です。当時の「毎日グラフ」という雑誌に、荷風のお通夜の写真が載っていますが、写真の左側、客間に弔問客たちが集まって喋っている。右側は廊下で、その片隅にとよさんが坐り込んで、両手で顔を覆って泣いている。号泣というか、泣きじゃくっているように見えて、胸打たれます。やはり荷風先生というのは女性に愛された人だなあと思いますね。

私ももう歳ですから、こういう女性たちに囲まれながら逝きたいなあと願っております(会場笑)。

5月23日、東京堂書店神田神保町店での講演を摘録した。編集部

(かわもと・さぶろう)

著者プロフィール

川本三郎

カワモト・サブロウ

1944年東京生まれ。文学、映画、漫画、東京、旅などを中心とした評論やエッセイなど幅広い執筆活動で知られる。著書に『大正幻影』(サントリー学芸賞)、『荷風と東京』(読売文学賞)、『林芙美子の昭和』(毎日出版文化賞・桑原武夫学芸賞)、『白秋望景』(伊藤整文学賞)、『成瀬巳喜男 映画の面影』、『「男はつらいよ」を旅する』(共に新潮選書)、『マイ・バック・ページ』、『いまも、君を想う』、掌篇集『遠い声/浜辺のパラソル』など多数。訳書にカポーティ『夜の樹』、『叶えられた祈り』(共に新潮文庫)などがある。