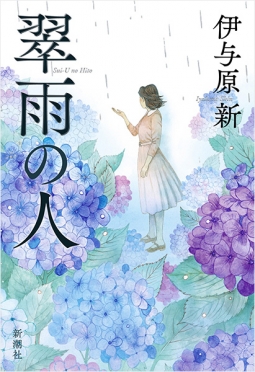

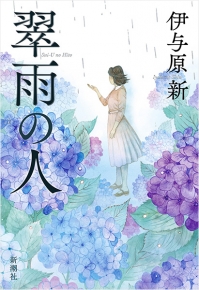

翠雨の人

1,980円(税込)

発売日:2025/07/30

- 書籍

- 電子書籍あり

私はあきらめない。科学が導いてくれるたったひとつの真実を見つけるまで──。

「雨は、なぜ降るのだろう」。少女時代に雨の原理に素朴な疑問を抱いて、戦前、女性が理系の教育を受ける機会に恵まれない時代から、科学の道を志した猿橋勝子。戦後、アメリカのビキニ水爆実験で降った「死の灰」による放射能汚染の測定にたずさわり、後年、核実験の抑止に影響を与える研究成果をあげた。その生涯にわたる科学への情熱をよみがえらせる長篇小説。

序章

第一章 翠雨の頃

第二章 霧氷の頃

第三章 飄風の頃

第四章 虹橋の頃

終章

書誌情報

| 読み仮名 | スイウノヒト |

|---|---|

| 装幀 | 浅野隆広/装画、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 波から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 288ページ |

| ISBN | 978-4-10-336215-9 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 1,980円 |

| 電子書籍 価格 | 1,980円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/07/30 |

書評

未来を変えた女性科学者

猿橋勝子。

1920年、東京生まれ。中央気象台研究部(現・気象庁気象研究所)で研究に勤しんだ女性科学者である。1954年、アメリカの水爆実験で日本のマグロ漁船・第五福竜丸が被ばくした一件での、いわゆる「死の灰」による海洋・雨水汚染の研究に携わる。その研究結果は国際的に大きな評価を得て、のちの部分的核実験禁止条約に繫がった。

日本では科学の門戸が女性にはほぼ閉ざされていた時代の、女性科学者の草分け的存在であり、女性で初めて日本学術会議の会員になった人物である。複数の女性科学者の会の設立、女性科学者を表彰する「猿橋賞」の創設など、科学の世界での女性の地位向上に大きく寄与した。

ざっくばらんに言えば、すごい人なのだ。たとえば2018年3月22日(勝子の誕生日)には、地球温暖化研究のさきがけでもあるとして彼女の似顔絵がGoogleのロゴに採用されたほどである。にもかかわらず、その功績に対して一般にはあまり名前は知られていない印象が強い。

その勝子の生涯を描いた小説だ。しかも理系知識と人の営みを融合させた小説で名を馳せる伊与原新の直木賞受賞後第一作であり、そのうえ初の歴史小説だというんだから、期待せずにはいられないじゃないか!

物語は勝子が亡くなった後の一場面を描いた序章のあと、勝子が十六歳の女学生だった昭和初期に飛ぶ。夢は医者になることだったが、高等女学校を卒業して会社勤めをする。だが医者への夢を断ち切れず、東京女子医学専門学校を受験。だが、あるきっかけでその年開校予定の帝国女子理学専門学校の一期生として物理学を学ぶことになる。

――そこから勝子がどのような環境でどのような研究をし、それがどう実を結んだかが綴られるのだがこれが実に興味深い。朝ドラになりそうな人生だ。だがひとつ、驚いたことがある。この時代の、この手の女性の立身伝にはつきものの要素が極めて薄いのである。

その要素とは、女性差別と戦争だ。女性が結婚もせず科学者として身を立てることは障害が多かったはずだし、戦争の辛苦が皆無だったはずもない。もちろんどちらも作中には登場する。だがそれが御涙頂戴の苦労譚にはなっていないのである。

戦争の辛苦は、むしろ戦後に描かれる。広島で被爆した友人の存在と第五福竜丸だ。世界で唯一の被爆国である日本の科学者として、雨や海水に含まれる放射性物質の検出とその動きを研究し国際社会に問う。アメリカの研究所との検査結果に乖離があり、どちらが正しいかのアメリカでの相互検定では露骨な差別に遭うが、このときも勝子がとったのはただ真摯に数字を求めるという姿勢だった。

この描き方こそ、伊与原新だ。その人物のわかりやすい葛藤を押し出してドラマを演出するのではなく、何のために何をしたかという客観的事実に焦点が絞られる。なのにそこにドラマが、猿橋勝子という人物の内面が、浮かび上がるのである。

研究から離れた彼女の内面が描かれるのは、終盤、子どもを持たない自分は誰に何が残せるだろうと考える場面だ。だがその答えはすぐにわかる。血を分けた子どもこそいなくても、彼女は多くの女性科学者という子どもたちを生み出した。また彼女が生み出した海水の炭酸物質量の変化を示す計算表「サルハシ・テーブル」は、コンピュータが普及するまで三十年にわたって世界の海洋学者に使われ続けた。彼女をそこに至らせたものは何だったのか、それが本書から沁みるように伝わってくる。

多くの人に読んでほしい小説だ。科学への真摯な探究心が社会を変え、人を変え、未来を変えたのだ。こんな人がいたのだ、この人がいたからこそ今があるのだと感じ入る。今日の私たちの生活は、多くの「こんな人」たちの上に成り立っているのだ。

勝子の物語は雨で始まり、虹で終わる。これは実に象徴的だ。

雨のあとに、虹が出る――文章として見れば詩であり、さまざまな比喩やメッセージを思わせる文学表現である。だが同時に現象として見れば、大気中の水分が太陽光を分散させて起きる大気光学という科学である。

私たちは科学の中に文学を見る。文学の中に科学を見る。そのふたつが結びつくことで、人の世が決して単体として存在するものではなく、あらゆるものが分かち難く結びついた化学反応によって営まれているという事実が浮かび上がってくる。

それこそが伊与原新がデビュー以来追求しつづけている文学の形なのだ。

(おおや・ひろこ 書評家)

波 2025年8月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

「面倒くさい人間愛」の人

もう十年近く前のことだ。ある日、大学院時代の恩師、浜野洋三先生から一通のメールが届いた。用件とは別に近況を知らせてくださる文章の中で、私は「猿橋勝子」と出会った。先生が選考委員をつとめている「猿橋賞」の選考会があったとのことで、こんなことが書かれていたのである。

〈猿橋さんは、1950~1960年代初頭の米ソの原水爆実験が引き起こした海洋の放射能汚染を追究した地球化学者です。道場破りさながらに単身渡米し、汚染を過小評価するアメリカ側の権威と海水の分析勝負をして見事勝利したという、すごい人なんですよ〉

私は驚いた。「猿橋賞」が女性科学者を対象とする国内でもっとも権威ある学術賞の一つだということは知っていたが、賞の設立者である猿橋勝子についてはほとんど何の知識もなかったからだ。私はすぐに、物理学者で猿橋賞受賞者でもある米沢富美子による評伝、『猿橋勝子という生き方』を買い求め、夢中でページをめくった。

一晩で読み終えると、深い感動に包まれるとともに、こんな思いも溢れてきた。「猿橋賞」の知名度に比して、勝子自身の成し遂げたことが、なぜこうも世間に知られていないのか。波瀾万丈で痛快な彼女の生き様から私が受けた励ましは、もっと多くの人と共有するべきだ。それが小説という形でもできるのであれば、いつかこの手で書きたい――。

数年後、その願いが本誌「波」での連載という形で実現したのが、『翠雨の人』である。執筆を始めるにあたって担当編集者とまず訪れたのは、東京は小平霊園にある、勝子が眠る猿橋家の墓だ。線香をあげて手を合わせ、「精一杯書かせていただきます」と心の中で伝えてはみたものの、勝子が何か応えてくれた気はしなかった。

実在の人物の生涯を小説にするのは初めてである。しかも、歴史に明るいとはとてもいえない身で大正生まれの女性の一生を書こうというのだから、一筋縄ではいかない。図書館をあちこち回って乏しい資料を集め、当時を知る方々から話をうかがいながら、勝子の人生というパズルを、見つかったピースで一つずつ埋めていくような作業が続いた。

勝子は帝国女子理学専門学校を卒業後、大戦中に中央気象台に就職し、戦後は気象庁気象研究所で研究に従事した。数多くの論文から研究の中身は把握できるのだが、戦中から戦後すぐにかけての研究現場の具体的な様子についてはほとんど情報がなく、描出に苦労した。当時の実験室の写真が一枚残されていたとしても、そこに写っている装置や器具が何なのか、専門家でもはっきりとはわからないということも多かった。

しかし、もっとも難しかったのは、そこではない。研究者としてではなく、生身の人間としての猿橋勝子に迫れているという実感が、なかなか得られなかったということだ。それでも、勝子自身が書き残したエッセイやインタビュー記事を読み込み、実際に彼女と交流のあった方々の話をうかがって、私なりの勝子像を作り上げた。

それをひと言に凝縮した人物評を、この小説の架空の登場人物、勝子の後輩となる奈良岡という研究者に作中で何度か代弁させた。「面倒くさい人」である。

勝子の「面倒くささ」の基底にあるのは、生来の生真面目さ、融通のきかなさ、頑固さであろう。ただ、本人もおそらくそのことに自覚的でありながら、そんな自分でしかいられないという不器用さ、表裏のない真っすぐさに、私は勝子ならではのチャームを見出していた。

そして、二年間におよぶ連載期間中、私なりに彼女と向き合い、語り合う中で、勝子像も少しずつ変容していった。勝子の「面倒くささ」が、俄然ポジティブな光を放ち始めたのだ。私同様、後輩として付き合ううちに勝子への見方を変えていったであろう奈良岡に、私はまた自分の思いを代弁させた。単身渡米した勝子に奈良岡が送った手紙の一節である。

〈あなたの面倒くささは、世界に通用します。面倒くささはすなわち、誠実さであり、粘り強さであり、正しさです〉

勝子のそんな性質はいつも、社会に、仲間に、女性たちに向けられていた。彼女の核をなすのはすなわち、面倒くさいほどの「人間愛」ではなかったかと思うのだ。

本ができたら、それを持って再び勝子の墓前に報告にいくつもりである。ヨーロッパや中東で紛争が続き、核の脅威が再び高まっていることとともに、今この小説を世に問う意義を伝えたい。今度は何かひと言ぐらいは意見を言ってくれる気もするのだが、どうだろうか。もちろんその前に、「『面倒くさい人』って、何よ」と𠮟られる覚悟はできている。

(いよはら・しん 作家)

波 2025年8月号より

単行本刊行時掲載

担当編集者のひとこと

「猿橋賞」という女性科学者に与えられる賞を知っている方は多数いらっしゃるかもしれません。一方で、賞を創設した猿橋勝子という卓越した科学者の生涯は、あまり知られていないようです。

「雨とは何だろう。なぜ降るのだろう」。一般家庭に生まれた勝子は、少女時代に雨の原理に素朴な疑問を抱き、キュリー夫人にあこがれて科学の道を志します。戦時下で科学と戦争のわかちがたい関係に葛藤を覚えた勝子は、戦後、アメリカのビキニ水爆実験で降った「死の灰」による放射能汚染の測定にたずさわり、アメリカが主張するよりも放射能汚染が深刻であることを証明。勝子の研究成果は、後年、核実験の抑止につながるほどの大きな影響を国際社会に与えました。研究を総身で愛した実在の女性科学者の、生涯にわたる科学への情熱をよみがえらせる長篇小説です。

「おもしろくて、ためになる作品を書きたい」と伊与原さんは常々おっしゃいます。直木賞受賞作『藍を継ぐ海』、NHKドラマ原作『宙わたる教室』をはじめ、一貫して科学の壮大さと温かさ、「知る」ことの楽しさを伝え続ける著者による直木賞受賞第一作、ぜひお読みください。(出版部・SK)

2025/08/27

イベント/書店情報

- 終了しました

著者プロフィール

伊与原新

イヨハラ・シン

1972年、大阪生れ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。2010年、『お台場アイランドベイビー』で横溝正史ミステリ大賞を受賞。2019年、『月まで三キロ』で新田次郎文学賞、静岡書店大賞、未来屋小説大賞を受賞。2024年、『宙(そら)わたる教室』が第70回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部)に選出、NHKでドラマ化され話題となる。2025年、『藍を継ぐ海』で第172回直木三十五賞を受賞。他の著書に『八月の銀の雪』『オオルリ流星群』『青ノ果テ 花巻農芸高校地学部の夏』『磁極反転の日』『ルカの方舟』『博物館のファントム 箕作博士の事件簿』『蝶が舞ったら、謎のち晴れ 気象予報士・蝶子の推理』『ブルーネス』『コンタミ 科学汚染』などがある。