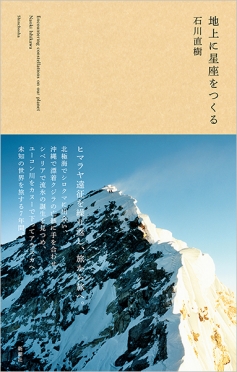

地上に星座をつくる

1,925円(税込)

発売日:2020/11/25

- 書籍

ヒマラヤ遠征を繰り返し、旅から旅へ。未知の世界と出会い続ける7年間。

北極海でシロクマと出会い、ユーコン川をカヌーで下り、シベリアで流氷が生まれるところを見つめ、南米ペルーで凍結ミイラとなった少女の足跡をたどる。富士山に海抜0メートルから登り、知床でヒグマと一夜を過ごし、震災後の福島、能登、国東、宮古島へ。カメラを携え旅する日々を通して世界を見つめる身体と思考の軌跡。

エベレストの犬

手で尻を拭く

最奥の国境

ガンジスの河口にて

片目しか見えない仮面

船で越えた国境

ミイラの少女

原発前の猪

最高の登山

東京低地順応

高校の写真部

ダッカとの再会

0メートルからの富士登山

完敗の山

咳き込みながら、パリ

チベットの年越し

標高8400メートルのポイ捨て

斜里の子どもたち

真夏のサハリン

ホイアン再訪

アルバータ縦断の旅

世界第二位の難峰に向けて

未知の山、K2へ

ぼくは悔しい

新潟の潟

越境カナダ

カラコルムの水晶

寄りクジラの浜

アボリジニの地図

能登の風呂屋

知床連山縦走

詩人と写真

岬の記憶

奥能登あるくみるきく

最涯てという入口

刹那の輝き

北極圏の短い夏

ヒグマと一夜を過ごす

無人温泉

悪夢の大雪

再会のカトマンズ

島に暮らす

チェビさんと会う

ヒマラヤの仮面神

流氷のはじまりを探して

高所順応の旅

ユーコン漂流

台風の目

写真を撮ること、旅すること

書誌情報

| 読み仮名 | チジョウニセイザヲツクル |

|---|---|

| 装幀 | 石川直樹/写真、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 304ページ |

| ISBN | 978-4-10-353691-8 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 歴史・地理・旅行記 |

| 定価 | 1,925円 |

書評

星座の中で生きる人

この地球でこれまで生まれて死んでいった人類はどれほどの数いるのか、知ることはできない。遺跡や彼等の痕跡が見つかることはあっても、記録されたものを解読することができても、そこにいた人間がどのように生きていたのかを想像するには限界がある。なぜなら地球には、日本で暮らす人々の想像を超えるような場所がいくつもあるからだ。人はその土地に順応することで生きていく。想像さえ追いつかない土地に、さらに人がどう生きるのか。それらを知るにはどうやっても、その土地を知ることから始めなくてはならない。

冒頭「ウサギ狩り」に以下のような一文がある。

「普段からカーナビやGPSを使い、地図上の座標として目的地を把握する人間と、地形や動植物を頼りに自分のいる場所を立体的に察知する人間とでは、世界の見え方が劇的に異なる」

これは、歴史や過去を知る上でも同じかもしれない、と思った。その土地を歩くこと、その土地に順応しようとすることで、見えるものがある。インカの時代、アンデスの山頂で生贄として捧げられ、ミイラとなって見つかった少女「ドンセリャ」が山頂に向かうため歩いたであろう道を、石川さんは現代において歩く。石川さんにしか見えない「ドンセリャ」の姿がそこにはある。彼女は険しい道をこえて、山頂にたどりつき、トウモロコシの酒「チチャ」を飲んで昏睡状態となり、凍死した。そのとき、彼女が感じた寒さは、私にはわからない、わからないのに、わかるような気がしてしまう。彼女の気持ちだとか、そういうものをどうやっても想像し「かわいそう」と思う。そのことを、石川さんの言葉は引き止めてくれる。

石川さんは安易にその人の気持ちを想像することはしない。同じ土地に立つと、同じものが見える、ことはあるだろう。けれどだからこそ遠い人であっても、ミイラとなった人であっても、単なる「他人」であることに変わりないということを、石川さんは知っている。人は物語の中にいる登場人物ではなく、死にも肉体にも生活にも全てが内包されることはない。と、いうことを忘れる。人は。けれど、その人が生きた土地に立つ時間、人はそのことを思い出すことができる。

この本には石川さんが親しくしている人も多く登場するが、生きていて、石川さんと親しければ親しいほど、その人は断片的に描かれているように感じる。「標高8400メートルのポイ捨て」という章があり私はこれがとても好きなのだけれど、ヒマラヤ山脈のマカルーの頂上直下の岩場で、写真を撮るため一時間ほど石川さんと日の出を待つこととなったシェルパのパサン君は、極限状態であるというのに「寒いからタバコ吸ってもいい?」と聞く。「あたかも駅前で友人を待っているかのようにタバコを吸い始めるシェルパの“この感じ”」と石川さんも書いているが、この描写だけで、一気にパサン君という存在が「そこにいる」ことが感じられた。こうしたありかたは、同じ空間で同じ時を過ごさなければ決してわかることができないものだろう。どんなに歴史の中に人の暮らしが残されても、このような断片的な「その人」は残らない。けれど人は、断片的なところに惹かれ、その人がどう生きて何を考えてきたのか、という大きなことよりも、そうした瞬間が自分にとっての「その人」を形作っていると感じるのだ。

想像では永遠に辿り着けない。どれほど明確に、その人がどこで死んで、どのような運命だったのかわかっていても、そこから遡ることはできない瞬間が、人間には無数にある。彼らの家族や彼らの友達が見ていた「その人」の姿を、未来から想像することはできない。そしてそれらが失われるから、死は悲しく、時間の経過は虚しさを呼ぶ。

ネパールの山岳ガイドであり、海を知らないチェビさんを、石川さんが日本の水族館に連れていく話があり、どうしてかわからないのだけれど、私はチェビさんが巨大な水槽を前にしたところで涙が止まらなくなってしまった。知らない人や知らない景色は、どうやっても遠い存在なのだけれど、遠い、というのは実は他人を他人と捉えることすら、地上を地上と捉えることすら、難しいものにする。どんなに想像を超えた景色も、自分が立つ土地とつながっている、海や山を越えればたどり着く、という事実が、頭から抜け落ちていってしまう。行った人しか知らない、その場所が本当に「行ける」ということを。そうして「行ける」と知ったとき、その土地の本当の「未知」に触れることができるのだろう。それこそが旅の喜びで、無数の人が過去に存在し、今も生まれ続ける地上で、生きる喜びでもある。淡々と描かれたチェビさんの様子が、「未知」の瑞々しさそのものだった。

(さいはて・たひ 詩人)

波 2020年12月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

誰かにとって特別なことで、この世界はできている

写真と記憶、小説と旅、偶然を呼び寄せる方法とは? 初顔合わせのふたりのトークイベントを採録します。

写真にうつらない記憶

石川 今日は僕の7年間の旅の軌跡をまとめたエッセイ集『地上に星座をつくる』と柴崎さんの33の短編からなる小説集『百年と一日』をめぐってお話しできるのを楽しみにしてきました。

柴崎 私もいろいろうかがえたらと思っているので、よろしくお願いします。

石川 『百年と一日』、なにげない日常を書いているのに時間が継ぎ目なくワープしていき、読んでいて頭の中の微細な記憶をくすぐられる感じがして、すごく面白かったです。

柴崎 ありがとうございます。そう言ってもらえると書いてよかったです。

石川 柴崎さん、学生時代に写真を撮られていたと聞いたんですが、小説の描写をする際に、写真を見ながら書くことはあるんですか。

柴崎 写真になると情報の濃淡が違うというか、その場にいるのとは感覚が変わってしまうので、小説は記憶をたどって書くことが多いですね。忘れたら、できる限り実際にその場に見に行く。

石川 確かに匂いもあるし、自分の精神状態なども作用して、実際に見えている風景とはまた違いますよね。

柴崎 小説ではそういう写らないものも含めて書けたら、と思っています。

石川 写真をやっていて、小説を書くようになったのは、どういう経緯だったんですか。

柴崎 大学で同級生に誘われて写真部に入ったんですけど、もともと小説が先で、子供の頃からずっと書いていて友達に読んでもらったりしていました。

石川 写真と文章はわりと切り離して考えているんですか。

柴崎 時間について考えるようになったのは写真がきっかけです。フィルムカメラは撮ってから現像して写真を見るまでに時差が生じますよね。あとはポラロイドの像が浮かびあがる微妙な時間の感触とか。写真を撮るなかで経験したことが、小説に反映されているんだと思います。

石川 その間があく感覚は、柴崎さんの小説と完全にシンクロしてますね。

柴崎 だから、デジタルカメラに慣れなくて。石川さんも『地上に星座をつくる』でいつも使っているフィルムカメラを忘れて旅に出てしまった話を書かれていましたね。デジタルはメモ代わりになるけど、フィルムと同じように作品は撮れないって。すごくわかるな、と思いました。

石川 記録しないと忘れてしまうから、写真を撮っているようなところが僕はあるので、記憶だけで書けると聞いてちょっと驚きました。

柴崎 私も忘れるんだけど、それでも記憶に残っているものに自分は興味があるんだと考えていて。

石川 『百年と一日』には、自分だったら抜け落ちている微細な記憶が捉えられていて、自分の脳みそと柴崎さんの記憶はどこか根本的に違うんじゃないかと疑ってしまいます。

柴崎 普段から細かいところが気になるほうで、そっちに気を取られて肝心なことを聞き忘れて日常生活で困ることもあるんですけど、ちょっとしたことから想像を膨らませるのが、もともと好きなんです。

旅には出会いが溢れている

柴崎 『地上に星座をつくる』に知床の温泉で「俺はカリフォルニア生まれで……」と話しかけてくる人が出てきましたよね。ああいう話がすごい好きで、小説で書いたらかえってリアリティがないと言われるような出来事が日常には溢れていると思うんです。

石川 脈絡なくそういう出会いがあるのが旅の面白いところですよね。

柴崎 能登の旅館を何代にもわたって改築し続ける家族の話もありました。『百年と一日』に銭湯を受け継ぐ一族の話を書いたこともあって、この人たちが自分の小説に出てきてもおかしくないように感じました。

石川 僕は旅でそういうことにいっぱい出会って、実際に見聞きしたことを書いているんだけど、柴崎さんは小説のちいさな話のなかでさらっと大きなことを語っていて、とても自分には書けないなあ、と唸りました。

柴崎 作家になって20年になるんですけど、日常には面白いことがたくさんあって、どうしたらそれを小説でかたちにできるのか、ずっと考えてきたように感じます。

石川 こんなの写真でも表せないし、文学でしかできないことなんだろうと思いながら読んでいました。

柴崎 音楽はこういうことができていいな、絵だったら、写真だったら、と私も思うんですけど。文章は記憶や時間、場所を移動しやすいところがあって、書けば書くほど文章で可能になる自由さに気づいて、それを生かして書けたら、と思いました。

石川 人が好きなんですか、そんなに好きじゃないんですか。柴崎さんはどうやって世界を見ているんだろう、というのが気になって。

柴崎 人は好きですよ。すごく興味があります。網をいろんなところに張りすぎて、よそ見ばかりしている方かもしれません。旅行も自発的に行くほうではなかったんですが、仕事でお誘いいただく機会が増えて、この5年で十数カ国くらい行きました。

石川 ロシアやドイツ、アメリカをはじめ、いろんなところに行かれているんですよね。

柴崎 石川さんほどではないですよ。『地上に星座をつくる』にシベリアの話がありましたが、似た経験をしたことがあって、サンクトペテルブルグでガイドさんが、昔は一番寒いとマイナス30度になったのに、最近は温暖化でマイナス27度くらいにしかなりません、と話していたのを思い出しました。

石川 そうそう、シベリアで空港を降りたら、今日はマイナス20度だからまだ暖かいけど、マイナス25度になったら寒くて大変と言われて、えっ、どっちもめちゃくちゃ寒いじゃん、と驚いたんです。

柴崎 私たちには想像できていない5度の違いがあるんですよね、きっと。そういうちょっとした一言が、私にはすごく面白くて。

石川 『地上に星座をつくる』は毎月のハイライトとなる経験を書いたものからできていて。でも連載開始時の7年前のことをもうまったく覚えてなかったりして、自分でも今これは書けないな、と思うところもありました。ただ過去の写真を見返していると、その記憶がまた別の旅につながっていって、そこに新しい星座が生まれてくるような感覚があるから、そこが写真のいいところだと思っています。

想像を超える現実

柴崎 小説も書いてみないとわからないので、山を登るのと近いところがあるような気がします。その時々で臨機応変に考えていくしかないところが。

石川 そうですね。麓のベースキャンプでこのルートで登ろうと計画しても、いざ登ってみたら大きな岩があって迂回したり、行ってみないとわからないことばかりです。旅も同じで、A地点に行くつもりが、途中でBが面白いよと聞いて行き先を変更したり、気づいたらCに着いてたり……。

柴崎 私にとっては、まさに小説もそうですね。

石川 星野道夫さんの本にある「人生とは、何かを計画している時起きてしまう別の出来事」という言葉が好きで。ジョン・レノンの「ビューティフル・ボーイ」でも歌われてますけど。旅も同じで、血眼になってA地点に行こうとする人もいるけど、僕はあまり道筋にはこだわらないんです。そのほうが偶然を呼び寄せることができて、最初に予定していた旅より何十倍も面白くなるのを知っているから。

柴崎 自分の枠を超えて思ってもみなかったところに行けますよね。小説を書いていても、そう感じます。

石川 コロナ禍で新しいことをやってみようと思って、柴幸男さんの物語を書くワークショップに参加したんです。でも世界はこんなに広くて偶然に溢れているのに、自分の頭で想像できることなんてたかがしれている、と考えたら、書けなくなってしまったんです。

柴崎 一人でパソコンに向かいながら、旅先の出会いのようなことをいかに小説の中で起こせるか、いろいろやってみるんです。どうしたらカリフォルニア生まれの男と出会えるか(笑)。

石川 カリフォルニア生まれの男は想像ではありえないけど、現実に起こってしまうのが面白いですよね。

柴崎 だから、現実にあったことを元にして書いたほうが、こんなことありえないよ、と言われることもあります。

石川 写真だと僕も偶然を呼び寄せることができるんだけど、文章ではまだ難しくて。自意識が物語の辻褄を合わせようとしちゃう。だからノンフィクションやエッセイを書くんです。小説家の人は文章のなかで偶然を生むことができるからすごいと思う。

柴崎 どうしたらそうできるか、毎回試しているんです。写真を撮るときもどこかに行ったりしますよね。

石川 よく写真で風景を切り取るというけど、僕は切り取るのではなく、向こうから飛んでくるボールをカメラというグローブで受けとめている感覚で。

柴崎 石川さんがラジオで話しているのを聞いて、写真部で最初に、ある程度撮れるようになるまでは50mmの標準レンズだけを使って撮ると教わったときのことを思い出しました。人間の視界に近くて、ズームがないから、自分が被写体に近づいたり動いて撮らないといけないんですよね。

石川 そう、だから遠くのものは遠くに、近くのものは近くに写る。それが僕は体に合っているんです。

柴崎 小説も自分が動くのが大事で、近づいてしゃがんでみたりするうちに、だんだん見えてくるものがあるんです。

誰かにとって特別なこと

柴崎 今回『百年と一日』を読んだ人が、忘れていた自分の体験や記憶を思い出したと言って、いろんなエピソードを話してくれて。まるで本の続きをみんなが聞かせてくれるように感じて、うれしかったです。

石川 読んでいると、自分や誰かが小説に投影されていくのを感じました。ある人にとって特別なことが起きているのは、なにも特別なことではなくて。カリフォルニア生まれの男に無人温泉でいきなり会うのは特別な出来事のようだけど、そういう人たちが集まってこの世界ができているんですよね。

柴崎 特別かどうかは人によって変わるから。『地上に星座をつくる』を読んで、なにが特別でなにが当たり前かは移動することでも変化していくことに気づきました。距離と時間の移動はどこか似ていて、別の場所に行くと昔の、あるいは未来の日本のように感じたりすることがある。平面の移動と時間の移動、さらに垂直の移動が組み合わさって世界が成り立っていることの面白さを知りました。

石川 日常には思いがけないことがたくさんあって、それに自分の足で近づいたり逆にひいてみたり、ズームせずに書かれているから柴崎さんの小説は自然なんですね。普段、写真について考えていることと小説がこんなにリンクしてくると思っていなかったので、今日はすごく面白かったです。

2020年12月14日

青山ブックセンター本店にて

(いしかわ・なおき 写真家)

(しばさき・ともか 作家)

波 2021年2月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

石川直樹

イシカワ・ナオキ

1977(昭和52)年、東京生れ。写真家。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008(平成20)年『NEW DIMENSION』、『POLAR』で日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞写真賞を受賞、2011年『CORONA』で土門拳賞、2020(令和2)年『EVEREST』、『まれびと』で日本写真協会賞作家賞を受賞。2008年に開高健ノンフィクション賞を受賞した『最後の冒険家』ほか著書多数。