君が手にするはずだった黄金について

1,760円(税込)

発売日:2023/10/18

- 書籍

- 電子書籍あり

才能に焦がれる作家が、自身を主人公に描くのは「承認欲求のなれの果て」。

認められたくて、必死だったあいつを、お前は笑えるの? 青山の占い師、80億円を動かすトレーダー、ロレックス・デイトナを巻く漫画家……。著者自身を彷彿とさせる「僕」が、怪しげな人物たちと遭遇する連作短篇集。彼らはどこまで嘘をついているのか? いま注目を集める直木賞作家が、成功と承認を渇望する人々の虚実を描く話題作!

三月十日

小説家の鏡

君が手にするはずだった黄金について

偽物

受賞エッセイ

書誌情報

| 読み仮名 | キミガテニスルハズダッタオウゴンニツイテ |

|---|---|

| 装幀 | takeru amano/カバー Art works、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 小説新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-355311-3 |

| C-CODE | 0093 |

| ジャンル | 文芸作品 |

| 定価 | 1,760円 |

| 電子書籍 価格 | 1,760円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2023/10/18 |

インタビュー/対談/エッセイ

本屋大賞ノミネート記念エッセイ

「ご迷惑をおかけしました」

本屋大賞というのは、本当にとんでもないお祭りです。やれ出版不況だの、書店の数が減っているだのと言われているのに、書店員の仕事は増えるばかり。出版社は我先にと原稿を送りつけ、なんとかして書店員からコメントを貰おうと必死です。書店員にも日々の業務や自分の生活や趣味の読書もあるというのに自分勝手な所業で、もう軽犯罪に認定してもいいのではないでしょうか。あ、すみません。僕もその軽犯罪に加担していました。僕の原稿を送りつけられた方には「ご迷惑をおかけしました」と謝っておきます。今後も僕から何か送りつけられたときは、暇で仕方ないときの時間潰しとしてお使いください。

書店を運営するという業務の外ですでに大量のゲラやらプルーフやらを読まされている書店員に、さらに追い討ちをかけているのが本屋大賞です。短い期間に十冊の小説を読んで、さらにはそれに順位をつけなくてはなりません。しかも、十冊すべてが皆さんの好みだというわけにもいかないでしょう。鼻白む小説や、難解で読むのが苦しい小説もあるでしょう。僕だって、同じ状況になれば苦労するはずです。直木賞の選考委員だって、読まなければいけない候補作は五冊か六冊なんです。本屋大賞が、どれだけの血と涙の上に成立しているのか――考えるだけでも頭が下がる思いです。しかも、その十冊に、(去年に引き続き)拙著が紛れこんでしまったようで、全国の書店員の皆さまの貴重な時間をいただいてしまうという事態になってしまいました。本当に申し訳ないと思いつつ、「やったぜ」というのが一人の著者としての正直な感想です。

というのも、僕にとってもっとも嬉しいのは、これまで自分に興味がなかった人や、自分のことを知らなかった人に、自分の本を読んでもらうことだからです。本屋大賞というお祭りは、他のどのお祭りよりも、そのチャンスに溢れています。まず、多数の書店員に読んでもらえる。そして、書店にやってきた方にも読んでもらえる。そのうちの何人かは、僕の本を面白いと思ってくれるかもしれない。そうやって少しずつ読者を増やしていくことでしか、作家が仕事を続ける術はありません。

これまで知らなかった作家や作品に出会い、新しい読書の魅力に気づく――小説を読む人の数が減ってきている現代において、これ以外の方法で読者の数を増やすことはできないと思います。本屋大賞は、そういう機会を増やすためのお祭りだと認識しております。もちろん僕の読者が増えることは嬉しいのですが、小説全体のことを考えると、もはや自分の利益だけを考えているわけにもいかないのかもしれません。作家と書店員、出版社が垣根を超えて手を組んで、業界全体を盛り上げていく時期に差し掛かっているのではないでしょうか。

かつて大学生のころ、僕がなんとなく書店へ行くと、本屋大賞を受賞したばかりのリリー・フランキーさんの『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』が、それこそ東京タワーのように積まれていました。当時から救いようのないひねくれものだった僕は、「流行りの本なんて読んでやるか」と『東京タワー』から目を逸らし、その脇にあった「これまでにない読書体験!」という小さなポップに目を向けました。その本はアゴタ・クリストフの『悪童日記』でした。僕はこの本と出会ったおかげで「読書」に対する考え方が大きく変わったのをよく覚えています。今にして思えば、『東京タワー』のタワーがなければ、僕が『悪童日記』と出会うことはなかったかもしれないし、僕が作家になることもなかったかもしれません。

本屋大賞にノミネートされた十冊の中から、「この本をぜひ読んでほしい」と感じる一冊を見つけてもらえるのが何よりですが(もちろん僕の本だと嬉しいですが、そうでなくても構いません)、十冊の中に気に入った本がなければ、ノミネート外の作品や、既刊本から「ノミネート作よりこっちの方が面白いぜ」とオススメするのもいいと思います。かつて僕が訪れた書店のように、ノミネート作の棚のそばに、小さなポップとともに「毒」を仕込んでおくのも面白いでしょう。それぞれの書店員にとって大事な本が千差万別であるように、それぞれの読者にとっても大事な本は千差万別です。あなたの人生を変えた本は、かならず他の誰かの人生を変えるはずです。

本屋大賞はとても大きなお祭りです。そのお祭りが、さまざまな形で本と読者の出会いの場になれば、とても素晴らしいことだと思います。そのお祭りに、こういった形で関わることができて本当に光栄です。

2024/03/07

不謹慎であればあるほどいい

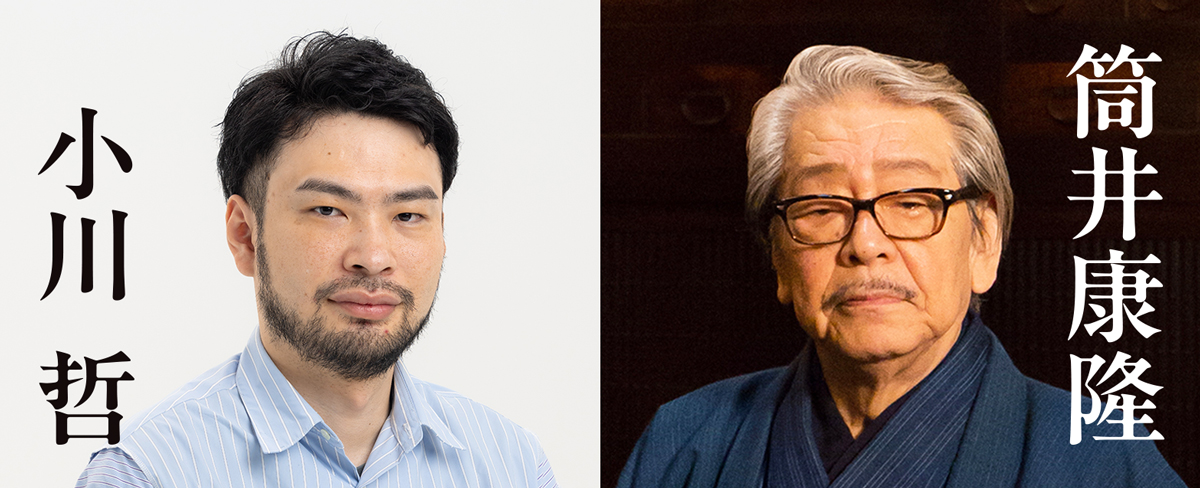

小川氏がパーソナリティをつとめるFM番組に、筒井氏がスペシャル・ゲストとして登場。作家の覚悟をめぐる対話を誌面採録!

小川 筒井さんが「これがおそらくわが最後の作品集になるだろう」と宣言した『カーテンコール』が刊行されました。2020年から2023年にかけて発表された二十五篇の掌篇小説が収められていますが、この本はどういう経緯で作ろうと思われたのでしょうか。

筒井 昔は、短篇集や掌篇小説集を作る時、いろんな作品をごちゃ混ぜにしていたんです。このところ書いた作品を集めたらちょうどいい枚数になるからと、純文学もSFもエンタメも一緒くたにして一冊にまとめていた。でも、この年齢になると、それではよくないのではないかと思うようになってね。やはり〈老人の美学〉を見せないといけないのではないか(笑)。『カーテンコール』の前の短篇集『ジャックポット』(2021年)はわりとハードな前衛的作品ばかりを集めたものでした。あれも途中から「前衛的なものだけを集めて一冊にしよう」と決めたんです。で、『ジャックポット』の次の作品集は、逆にエンターテインメントに寄せたものだけでまとめよう、と。

小川 着想の段階から「これは最後の作品集になるかもしれない」と思ってらっしゃった?

筒井 もちろんです。最後の作品集だから売れてもらわないと困るので、十枚前後の短いエンタメものをたくさん集めた本にしてやれ、それなら売れるだろう(笑)。そこはもう心得ていますから、意識的にやりましたね。

小川 二十五篇の内容については、みなさんにぜひお読み頂きたいのですが、「エンターテインメントに寄せた」と言っても、前衛っぽいものもあれば、SFもあり、ユーモアで押していくものもあります。これまでの作家筒井康隆のエッセンスが一冊に詰まっているのですが、中でも、これまでの筒井さんの代表作、『時をかける少女』(1967年)や『文学部唯野教授』(1990年)や『富豪刑事』(1978年)等々の主人公や、星新一さんや小松左京さんなど往年のSF作家仲間が出てくる「プレイバック」にはとりわけ感動させられました。また、亡くなられた息子さんのことを書かれた「川のほとり」にももちろん胸を打たれたのですが、しかし、僕は少年時代に筒井作品を読み始めた頃から、「感動作を書く時の筒井康隆には気をつけろ」と思ってもきました。素直に感動してしまうと、作者に裏で笑われているのではないかと疑心暗鬼になるんです。

筒井 それはその通りですよ。読者から「泣きました」なんて言われると、こっちは「しめしめ、狙い通りだ」とほくそ笑むわけです。

小川 やっぱり(笑)。なので、僕が『カーテンコール』の中で好きな作品だと不安なく言えるのは、大蛇が大好きな美少女が出てくる「白蛇姫」とか、人魚に恋をする「横恋慕」とか、ファンタジックで、かつ愛の残酷さが出た小説ですね。それと「波」の書評にも書いたのですが、「お時さん」に森が出てきたのには大笑いしました。大江健三郎さんも晩年は繰り返し四国の森を描いていましたし、筒井さんがお好きなハイデガーも晩年は森に籠っていた。「お時さん」の主人公も森の中を散歩しますね。散歩というのも僕は文学の大きなテーマだと思っているんです。筒井さんの「最後の作品集」と銘打った本に、森の中の散歩が出てきたので、僕は何だか感激しました。

筒井 「お時さん」に出てくる森は、大江さんの森と違って、都会の中の森です。言ってみれば、代々木公園みたいなところですよ。「お時さん」の発想の元は、エノケンの「兵六夢物語」なんです。あの映画に霧立のぼるがやっている小料理屋が出てきましてね、ああいう店が実際にあればいいなあという願望で書きました。

小川 『カーテンコール』に収められた作品はコロナ禍が起きてから書かれたと思いますが、まさに「コロナ追分」と題された作品があったりして、完全にコロナをおちょくっていますね。

筒井 コロナを作品に利用したわけです。「夜は更けゆく」なんて兄妹の危ない話は、コロナ禍だからああいうシチュエーションになるわけですからね。いろいろ利用させて頂きました(笑)。

小川 コロナに限らず、これまでも筒井さんは社会情勢を巧みに利用してこられました。今、ロシアとウクライナとの戦争が長引いていますし、パレスチナとイスラエルの戦闘も始まりました。筒井さんは「最後の作品集」の後もなお、そんな世界の情勢などを利用して書いてやろうという気持ちはおありでしょうか。

筒井 僕はベトナム戦争が過熱している最中に「ベトナム観光公社」を書いて、「世の中には茶化していいことと悪いことがある」と批判されましたが、昔から僕は基本的に「何を書いてもいい」という立場です。だから、いいアイディアさえ思いつけば、やっぱり書いてしまうでしょうね。次の作品集を出すほどの分量は書けないだろうけれども、筆を折るわけじゃないですから。

小川 面白ければ不謹慎でもいいだろう、あるいは、そもそも不謹慎なんてないんだ、というお立場でしょうか。

筒井 いや、僕の場合はむしろ「不謹慎な方がいい」という考えですね(笑)。小説というものは、積極的に不謹慎でないといけないんじゃないか。

小川 確かに。

何を書いても許される作家に

小川 今日は筒井さんに――僕はファンなので知っていることも多いのですが、ラジオを聴いている人のためにも――いろんなことをお尋ねしたいと思います。作家としてのキャリアは、もう何年くらいになりますか?

筒井 大学時代にも何かしら書いていましたが、卒業後に乃村工藝社へ入ってから、同人誌(「NULL」)を出して、何とか認められてプロになりました。〈ハヤカワ・ファンタジイ〉というポケットブックのシリーズが出て、その後「SFマガジン」も創刊されて、僕はSFを知ったんですよ。それで自分でも本格的に書きたくなって、会社帰りの電車の中で「同人誌を作ろう」と思いついた。弟たちも文才があるようだったから、家族で同人誌を出せば話題になるだろう、と。

小川 狙い通りになって、そこからやがて商業出版に移られた。

筒井 「NULL」創刊号に書いた「お助け」が、すぐ乱歩さんの推薦で「宝石」(1960年8月号)に転載されましてね。でも、同人誌を出したのが二十五歳で、「どうやら作家として生活していけるな」と結婚して上京するのが三十歳ですから、ずいぶん長くかかりました。

小川 上京して専業作家になられて、最初に出した単行本が短篇集『東海道戦争』(1965年)ですね。僕の父が筒井さんの大ファンで、家に筒井さんの本がたくさんあったんです。あまり本を薦めることのない父が珍しく薦めてきたのが『東海道戦争』。でも、僕が最初に読んだ筒井作品は『農協月へ行く』(1973年)で、小説を読んで初めて腹を抱えて笑うという体験をしました。実は父親の田舎が農家で……。

筒井 それは申し訳ない(笑)。

小川 あの農家の感じとか人びとの雰囲気とか、僕はよく分かりました(笑)。僕がハヤカワSFコンテストでデビューしたのは2015年ですが、筒井さんは1960年代からSFを書いてきた。もう六十年くらい経つわけですが、いまだに『カーテンコール』にもSF的な作品が入っています。その一方で、キャリアの途中から、実験的な純文学も書くようになられた。どんな考え方の変化があったのでしょうか?

筒井 ひとつには前衛的なものへの憧れがあったのでしょうね。『脱走と追跡のサンバ』(1971年)という実験的な長篇小説を「SFマガジン」に連載したけど、誰も評価してくれなかった。そこへ塙嘉彦という「海」の編集長が現われて「もっと前衛的なものを書いてくれ」と言われたので「しめた!」と。でも僕がいちばんに考えていたのは、読者をもっと広げたい、ということですよ。

小川 それで『虚人たち』(1981年)や『虚航船団』(1984年)などから、「最後の長篇小説」と謳われた『モナドの領域』(2015年)や『ジャックポット』に至る、SFと実験的な純文学がクロスオーバーする作品をずっと書かれてきました。いま仰ったように、筒井さんが作家として大切に考えることは、読者を増やす、ということになるのでしょうか。

筒井 単に読者の数が多いというのではなくて、「何を書いても筒井康隆ならば許す」、別の言い方をすれば「おれならば何を書いてもいいんだぞ」(笑)、そういう作家になりたいと思っていますね。今でもね。

小川 とっくに、そうなってらっしゃると思います(笑)。そんな存在は筒井さんしかいないとも思いますが、自覚的にそういう作家になろうとされたんですね。

筒井 よく言われることだけれども、僕は「ビックリおじさん」で、人をビックリさせるのが好きなんだね。だから、純文学の小難しいものを書いても、それはそれで読者が驚いてくれる。そこが僕の喜びなんですよ。

小川 それは筒井さんが長年かけて作り上げた読者との信頼関係があるからこそ、ですよね。「純文学の小難しいもの」の一方で、『時をかける少女』のような、何度も映像化される、どストレートで親しみやすいSF作品も書かれています。あれはどんな構想で書かれたのでしょう?

筒井 上京してすぐの時期だったと思いますが、SFというジャンルが注目され始めて、中学三年生向けの学習誌に連載を頼まれたんですよ。「SFを書け」という注文だったけど、学習誌だからドタバタは書けないわ、〆切は迫ってくるわで本当に困って、それこそ代々木公園をぐるぐる歩いて構想を考えたことをおぼえています。

小川 ああ、筒井さんも困った時は散歩して構想を練るんですね。

筒井 いや、もうあの時だけです。蓮實重彦さんはあの作品ばかり褒めてくれるから弱っちゃうんだよね(笑)。まあ僕とすれば、本が売れてくれたら、それでいいんですけどね。

小川 どこかで『時をかける少女』のことを、たくさん稼いでくれる親孝行娘だとお書きでしたね(笑)。実験作の方は本当に枚挙にいとまがなくて、パソコン通信時代には、電子会議室の意見をもとに執筆を進めた新聞連載小説『朝のガスパール』(1992年)もありました。

筒井 あれは十八世紀のイギリスにサミュエル・リチャードソンという作家がいまして、自分で新聞を発行していたのかな。そこに載せる小説は読者の意見を参考にして次の展開を決めていたのだそうです。それを知って、せっかくパソコン通信時代に新聞連載をするのだからと、読者参加型にしたんです。

小川 もうひとつ、最近またベストセラーになった『残像に口紅を』(1989年)は、世界から言葉がだんだんなくなっていく、という実験作です。あれはどういう発想だったのですか?

筒井 当時、初めてワードプロセッサーを買ったんですよ。あれ、違ったかな? 『残像に口紅を』を書くためにワープロを買ったのか、ワープロを買ったからあんな作品を思いついたのか、思い出せない(笑)。ワープロで最初に書いたのが『残像に口紅を』であることは確かです。

小川 使える字がどんどん減っていくので、執筆はとても大変だったと思いますが、どういうふうに書いていったのでしょう? 詳細なメモとかおありでしたか?

筒井 メモは取ってなかったですね。消えた文字のキーボードを打てないように画鋲を貼ったとか言っていましたが、実際、使えなくなった文字の上に赤い紙を貼っていきましたよ。あれはたいへんだった。

小川 これは『ガスパール』や『残像』よりも前の作品ですが、『大いなる助走』(1979年)という長篇もありました。僕も大笑いしながら読みましたが、これは直廾賞という架空の文学賞に落選した作家が選考委員をどんどん殺していく小説です。実際に筒井さんは何度か直木賞の候補になっては落とされるという経験がおありですが、直木賞選考委員に対する恨みなどではなく、こういう小説を書いたら面白いぞと思って書かれたのだろうなと感じます。

筒井 そう仰って頂ければありがたいです。

小川 僕は小説家だからわかりますが、本当に直木賞が欲しかったら、あんな小説は書きませんよね。書いたら、絶対に直木賞をもらえない(笑)。一方、読者は「筒井は直木賞を欲しすぎて、おかしくなっちゃってる」と的外れに思うかもしれない。そんな可能性まで含めて、面白がってやろうという感じでしたか?

筒井 そこまでは考えなかったですね。直木賞の勧進元の文藝春秋の雑誌(「別冊文藝春秋」)で、選考委員を皆殺ししてやろうなんて小説を連載するのは、みんな面白がってくれるだろうと思っていました。でも、考えてみれば「復讐したい」という気持ちも少しはあったかな(笑)。こちらも人気作家になっていましたから、「やり返せるものなら、やってみろ」くらいは思っていたかもしれないね。何かに書いたけど、やっぱりある選考委員が編集部に「あの連載をやめさせろ」とねじ込んできたらしいですよ。「一番ぶあつい唇で怒鳴り込んできた」とか書いたから、誰のことかわかるよね。

「ここから先」が勝負どころ

小川 筒井さんは1993年にご自身の作品の扱いに抗議して断筆されました(1996年まで)。これは作家にとってハンガーストライキというか、命取りになりかねない行動じゃないですか。あの時は、どんなお気持ちだったのでしょう?

筒井 ハンガーストライキとまではいかない。せいぜい、ちゃぶ台返しくらいじゃないかな(笑)。

小川 断筆期間中は、どういうふうに過ごされていましたか?

筒井 普段通り、小説を書いていました。断筆のままで、出版社がほっとくわけがない。僕の原稿を喉から手が出るほど欲しいところはいっぱいあるとわかっていましたから。書いた原稿をどこに売ろうかな、と考えて楽しんでいましたよ。

小川 実際に断筆を終えて、書き溜めた原稿を売っていかれた?

筒井 ええ、各出版社と覚書を交わして断筆を解除した時は、原稿がいっぱい溜まっていたから嬉しかったですね。

小川 筒井さんの本当に一筋縄でいかないところは、断筆でさえも文字通りに受け取ることができないところです。冒頭で「感動作を書く時の筒井康隆には気をつけろ」と言いましたが、断筆についても裏で筒井さんが舌を出して笑っているような気がするんです。筒井さんの小説をずっと読んできて、こちらも訓練されてきた(笑)。

筒井 まあ、半分くらいは本気でそう思っていることでないと、書けないでしょうけどね。

小川 さきほど筒井さんは、小説は不謹慎じゃないといけない、と仰いましたが、普通の人だったら――僕なんかもそうですが――、これは不謹慎だから書くのをやめようというのじゃなくて、不謹慎すぎて「書く」という発想すら浮かばないようなものを筒井さんは書いてきた。人びとが「不謹慎だ」と思うことにこそ、小説にとって重要なものがある、とお考えですか?

筒井 そうです。ウクライナの戦争でも何でもそうですよ。

小川 筒井さんは不謹慎なことを書く時に、何かこう、ご自身の主張みたいなものをあまり入れない気がします。

筒井 それ以前に、作家のくせに「これは書いたらいけないんじゃないか」と言うやつがいるんだよね。「やはりコロナのことは書いたらいけない」なんてね。はっきり言って莫迦ですよね。バイ貝の身をうまくほじくり出すと、僕はウンチって呼んでるけど、いちばん奥の内臓のところがプルッて出てくるでしょう? あれ、嬉しいよね。言ってみたら、あそこまで出てきたらいいな、と思って僕はいつも小説を書いているんです。

小川 そこまで書けるコツはあるのでしょうか?

筒井 コツは作品によって違うけれども、「ここから先は書くとやばいな」というところこそがミソなんだよね。そこは自分で自分を突っついて、ここから先をきちんと書け、と発破をかけるしかない。

小川 そうやって筒井さんは何百という数の作品を書かれてきました。そのいずれもが新しいアイディアやコンセプトがあるものばかりです。僕がいちばん筒井さんにお伺いしたいのは、なぜ常に新しいことを書き続けられるのか、ということです。作家には、ひとつのモチーフをずっと書き続けるタイプもいますよね。大江健三郎さんもいくつかのモチーフを何度も書き直していくことで、世界を深めていったわけです。でも筒井さんは「これまでに書いてこなかったこと」を書き続ける。僕もそういう作家になりたいので、どういう秘訣があるかを知りたいんです。

筒井 何か思いついて書き始めても、「あ、これは以前に書いたことがあった」と気づいたら、そこで書くのをやめるんですよ。そうすれば、自然と書いたことがないものしか完成できない(笑)。

小川 何十年というキャリアでも、書いたものは全部おぼえているものですか?

筒井 書く前には思い出さない時もあります。でも書いている途中で、「ああ、これは書いた書いた」と。気をつけないと、読者にもバレますからね。

小川 キャリアを積むにしたがって、「書いたことがあること」は増えていきませんか?

筒井 それはそうですよね。だからこそ『カーテンコール』を「最後の作品集」にしようと決めたわけです。

小川 最後にまた『カーテンコール』に戻りますが、長年の愛読者としては、もちろん僕も「最後の作品集」って聞くとすごく残念だし、かなしいなあと思います。ただ、筒井さんが『モナドの領域』で執筆をやめずに、『ジャックポット』『カーテンコール』と二冊も短篇集を出してくれたことを「凄いなあ。よかったなあ」と思う気持ちもあるんです。神について小説で書くという、究極的というか、終着点のような小説(『モナドの領域』)にチャレンジして、そこからさらに二冊も本を書かれた。それが僕にとっては大きな意味を持っています。でも――やっぱり訊いてしまいますが、『カーテンコール』が最後の作品集になることは固い決意でいらっしゃるんですね?

筒井 ええ、もうこれ以上は書けないでしょうね。もちろん、エッセイとか何らかの形で文章自体は書き続けるでしょうけどね。

それより、あなたの最新作(『君が手にするはずだった黄金について』)を読んできたので、ちょっと喋らせてください。

小川 うわわ、ありがとうございます。

筒井 あの本には、わざと私小説のように見せかけた連作が六話入っているわけだけど、最初の「プロローグ」が少し入りにくいんだよね。ははあ、これは大江さんの『同時代ゲーム』の冒頭と同じで、読者を試してやがるな、と。そこを突き抜けた後は、ものすごく面白くなる。どれもいい小説だけれど、「三月十日」なんて素晴らしい短篇だよね。ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』をディズニーがアニメ化した映画に、「なんでもない日」って歌が出てくるじゃない? 三月ウサギと眠りネズミときちがい帽子屋が森の中で乾杯しながら「なんでもない日バンザイ!」なんて延々と歌って、アリスを巻き込んでいく。原作だと『鏡の国のアリス』の方に出てくるエピソードかな。誕生日は年に一日しかないけど、誕生日じゃない日、つまり「なんでもない日」は三六四日もあるじゃないか、バンザイという歌。あれから思いついたんじゃない?

小川 そう言われたら、そうですね。着想は別にあったのですが、『アリス』の記憶はあったのかもしれません。小説って本来は2011年3月11日について書くものじゃないですか。なんでもない日については書かない。だからこそ、なんでもない3月10日について書くのは面白いなと思って書いた記憶があります。丁寧に読んでくださって恐縮です。

筒井 『アリス』は星新一さんがベストワンに挙げていた映画ですよ。

小川 では最後に、小説家のプライドって何だと思われますか?

筒井 盗作を指摘されたら傷つくでしょうね。『カーテンコール』の話と繋がりますが、他人からの盗作でなくとも、自分の過去の作品を複製しているような作家もいるでしょう? あれは僕はしたくない。

小川 自分の作品からでもアイディアを盗ってくるのはお好きじゃない。

筒井 SF作家は、みんなそうだったと思いますよ。それこそ星さんが「あれは自分盗作だ」なんて言って、よく批判していましたね。

この対談は、2023年12月3日および10日にTOKYO FMで放送された「Street Fiction by SATOSHI OGAWA」の活字バージョンです。対談の模様は、オーディオコンテンツプラットフォームAuDeeでもお楽しみ頂けます。URLはこちらです。

(つつい・やすたか)

(おがわ・さとし)

波 2024年3月号より

単行本刊行時掲載

才能なんて、ないほうがいい

主人公は、〈小川哲〉!? 虚実のあわいで、カズレーザー氏の目に映ったのは――

カズ 最新作『君が手にするはずだった黄金について』(以下『黄金』)は、小説家〈小川哲〉が主人公の私小説風連作短篇集ということですが、個人的には「三月十日」が特にお気に入りでした。

小川 収録順でいえば二篇目ですが、初出の「小説新潮」には一番初めに掲載されました。2011年、東日本大震災が起こる“前日”の記憶を巡る物語です。

カズ 意外にも、いままで読んだことのない切り口でした。三月十日まで、僕らはごく普通の「なんでもない一日」を過ごしていた。改めてそこに気づかされました。

小川 ずっと書きたかったテーマなので、嬉しいです。エッセイにしようとしたこともあるんですが、途中で「これは小説にするべきだな」と思って短篇として執筆しました。ちなみにカズさんはあの年の三月十日、何をしていたか覚えていらっしゃいますか?

カズ ぼんやりとは。震災が発生したとき、僕は自宅にいたのですが、ネタを書いていたわけでもなく、ぼーっと過ごしていました。そこから逆算すると、前日の三月十日くらいまでライブをしていて、それがひと段落した頃だったと思うんです。

小川 当時はよくライブに出ていらしたんですか?

カズ はい。新宿あたりのライブハウスでネタをやることが多かったです。たいして仕事もなく、バイトも全然してなかったから、少なくとも生活圏の新宿界隈からは出ていないはずです。

小川 意外とみんな覚えているものなんですよね。

カズ ところで僕、『黄金』を読んでひとこと言いたいことがあるんです。

小川 え、なんでしょう……?

カズ 小川さん、猫舌の人間は信用してもいいんじゃないですか?

小川 あはは。たしかに「プロローグ」で、美梨の父親が主人公に〈何があっても、電話口で怒鳴る人間と、猫舌の人間は信用してはいけない〉と言うシーンがありますけど。

カズ 僕自身が猫舌なもので、後半部分に反論したかったんです。

小川 僕は小さいころ、父親に「猫舌は先天的なものではない。熱い物を飲み食いできるかどうかはテクニックの問題だ」と言われて育ったんです。でも現実で猫舌の人を信用していないわけではありませんよ(笑)。

作家とタレントの“黄金律”

カズ 昨年、ラジオ「週刊! しゃべレーザー」(SBSラジオ)にゲスト出演していただいたとき、『地図と拳』(集英社)と『君のクイズ』(朝日新聞出版)はかなり調べものをしたうえで執筆したとおっしゃっていたじゃないですか。

小川 はい。『地図と拳』は満州の架空の都市を描いた物語ですが、僕はもともと理系で、日本史も世界史もしっかりとは勉強してこなかったので、かなり資料を読み込みました。『君のクイズ』も、クイズについては門外漢なので、知り合いのクイズプレイヤーに取材をしたりしましたね。

カズ 『黄金』もフィクションという点では同じで、必ずしも現実で体験した出来事がモチーフになっているわけではないとはいえ、主人公が小川さんと同姓同名の小説家。ご自身と重なるところも少なからずあると思うんです。そうすると執筆の進め方も、過去の二作とはちょっと違ったんじゃないですか?

小川 自分の内側から湧いてくるものを中心に創作している感覚はありましたけど、調べて書いた部分も多いですよ。「小説家の鏡」に登場するオーラ占い師のことや、表題作「君が手にするはずだった黄金について」に出てくるポンジ・スキーム詐欺のことは、当時ほとんど何も知りませんでしたから。

カズ 占いとか、実際に行ってみたりもしたんですか?

小川 今作に関しては、あまり「どこまでが本当でどこからが嘘か」を言わない方がいいような気がするので……。とりあえず、オーラ占いの世界を調べるのは面白かった、とだけは言っておきましょうか。

カズ 小川さん、占いは信じるタイプですか?

小川 いえ、まったく信じていません。

カズ 僕もです。作中の〈小川〉も占い師や、高校の同級生で金融トレーダーの“ギリ先”こと片桐に否定的ですよね。

小川 そうですね。でも「小説家」である自分自身と彼らをどこかで重ね合わせてもいます。

カズ 〈小説家として生きるということは、ある種の偽物として生きるということではないか〉(「君が手にするはずだった黄金について」より)。誰かを好きになったり、美しい景色を見たり、おいしい料理を食べたり……。日常で出会うかけがえのない奇跡も、「小説」という文章にすると〈偽物の黄金〉に変わってしまう。作家である小川さん自身がこれを書かれたと思うと、とても印象に残りました。

小川 ありがとうございます。

カズ よく聞く話ですけど、作家さんに会って「あの作品のあの部分が好きなんですよ」と伝えると、「ああ、あれは意外と簡単に思いついてさ」って言われることがあるじゃないですか。

小川 はい、こちらとしては「そんなこと書いたっけな」と思ってしまうことも時々あります。

カズ 個人的には面白ければなんでもいいんですけど、「ああ、本人にとっては別に苦労して掘り当てた“黄金”じゃなかったんだ……」とショックを受ける方もいそうですよね。

小川 書く側と読む側、スタンスの違いによって起こりうることですね。書く側からすると、どちらかというと「本当に書きたいこと」や「伝えたいこと」ほど偽物に変わっていってしまうような気がします。書き手自身の感情や体験を「これは面白いぞ」と思って文章にすると、意外と読み取ってもらえなかったり。逆に「これはあまり面白くないかもな」と思って書いたところがすごくウケることもありますね。「本当に書きたいこと」がだんだん「読者にささる書き方」に変わっていくというか。

カズ ああ、テレビも似たようなところがあるかもしれません。本当の自分ではない、「金メッキを貼った姿」のほうが視聴者にはウケたりとか。

小川 本が出たあとのプロモーションも同じですよ。

カズ 著者インタビューを受けたら、「なんでこういう話を書こうと思ったんですか?」というような質問を一〇〇回、二〇〇回とされそうですね。

小川 記事にしてもらうために「こういうことがあったからです」とかわかりやすいエピソードを話すことになるんですけど、それを繰り返していると、場当たり的に話していたはずが、だんだん事実のように思えてきたりします。

カズ 「君が手にするはずだった黄金について」に出てくる「黄金律」、〈自分がしてほしいことを他人にしましょう〉。相手に求められていることをするという意味では、小説家もタレントもこの黄金律に則っている生き物なのかもしれませんね。

“承認欲求”のなれの果て

カズ 『黄金』には青山の占い師(「小説家の鏡」)、金融トレーダーの片桐(「君が手にするはずだった黄金について」)、漫画家のババ(「偽物」)と怪しげな人物が登場しますね。主人公の〈小川〉は彼らと出会うことで、“承認欲求のなれの果て”に触れることになる。

小川 はい。

カズ 「承認欲求」は人間だれしもが持っているものだと思いますが、SNSが普及した近年、特によく聞く言葉ですよね。僕は他人に迷惑さえかけなければ、承認欲求があるに越したことはないと思うんです。

小川 マイナスの意味で使われることも多い言葉ですが、その欲求があること自体は人間として当然のことですもんね。

カズ 「人に認められたい」という気持ちがなにかを頑張る原動力になるのであれば、もちろんそれはいいことじゃないですか。

小川 そうですね。ただ、「承認欲求」は危ない一面を孕んでいるとも思います。例えば本当になんの才能もなくて、努力もできない人間が承認欲求を強く抱いてしまうケース。ただただみんなに「すごい」と言ってもらいたいだけだと、それこそ人をだまして生きていくことになりそうだなと。

カズ SNSが台頭して「承認欲求」という言葉が広く使われるようになったのは、「数字」の力によるところが大きいと思うんです。

小川 明確に大小があるからですか? フォロワー数で「あいつには勝ってる」「あの人には負けてる」みたいな。

カズ はい。でも多くの人が数字の大小を気にするばかりで、「単位」には目を向けていないですよね。

小川 たしかに。

カズ 例えばX(旧ツイッター)で一万の「いいね」がついたら、「一万人に認められた」と勘違いしてしまう。実態は「一万件のいいねがきた」というだけで、同数の人が自分のことを認めてくれたとは限らない。勝手に自分にとって都合のいい単位に当てはめてしまうから、承認欲求に飲み込まれていくのかもしれないなと思います。

小川 「直木賞を受賞する」「M-1グランプリで優勝する」というのも同じかもしれませんね。そこにあるのは「受賞した」「優勝した」という事実であって、それだけが作家や漫才師としての価値を決めるわけではないですもんね。

“黄金”のありか

カズ 表題作「君が手にするはずだった黄金について」では、“黄金”という言葉が“才能”のメタファーとしても使われていますね。

小川 片桐が追い求めたものです。

カズ 彼は主人公〈小川〉や友人たちと自分を比較し、才能に焦がれていますが、僕は現実の人生において、才能のあるなしってあまり関係ないと思うんです。

小川 カズさんほど成功していても、「俺には才能があるな」とは思わないんですか?

カズ 才能がある、才能がないなんて考えてもこなかった気がします。なにかに秀でた人を見て、「すごい。この人には才能があるんだな」と思うことはありますけど、自分に関しては才能があろうがなかろうが、どっちでもいいんですよね。

小川 僕も別に自分に才能があって作家になれたとは思っていません。「生きたいように生きるには専業作家になるしかないな」と思って、いまがあるだけなので。

カズ そう考えると、“才能”ってひとことでは括れないですよね。

小川 はい。例えば「絵の才能」って、必ずしも上手に描く能力を指しているわけではないんですよね。めちゃくちゃ絵が下手で誰にも評価されないとしても、描くこと自体が楽しいと思えるならば、それは一つの才能の形だと思います。

カズ 僕の後輩芸人にも、めちゃくちゃ面白くないヤツっているんですよ(笑)。昔から同じ舞台に立ってきて、全然ウケてるところを見たことがないのに未だに芸人を続けています。そういうヤツこそ、「本当に才能があるんだな」と思うんです。満足のしかたがほかの人とは違うんだろうなと。

小川 有名になりたいとか、たくさんお金を稼ぎたいとか、普通の人がパッと思いつくものとは違うところにモチベーションがあるんですかね。

カズ そうなんでしょうね。「楽しいからやる」「好きだからやる」。本人のなかで目的と行動が密接に繋がっていれば、その時点で才能はあるんですよ。「こういう成功を収めたい」とか「何億円稼ぎたい」とか、現在地から遠すぎるところに目標や目的を据えてしまうから、途中で「才能がない」と感じるのではないでしょうか。

小川 カズさんにとっては、その人が納得のいく人生を送れるか、満足に生きられるかというところに“才能”の基準があるんですね。

カズ はい。ドラマ「VIVANT」(TBSテレビ)が放送されていたころ、後輩たちが集まってあれこれと考察をしていたことがあったんですよ。全然的外れなことを言っているような気がしたんですが、あいつら、すごい幸せそうで。

小川 ははは。

カズ その場にいて、僕もめちゃくちゃ楽しかったんです。あのときのことを考えたら、辞書的な意味での“才能”なんて、ないほうがいいんじゃないかと思います。僕になんらかの才能があって、後輩と集まる時間さえ作れないほど忙しかったとしたら、あの楽しさを味わえなかったんですもん。

小川 きれいごとに聞こえるかもしれないけど、仕事でいい結果を残したり、世間に認められることだけが人生の成功ではないということですよね。

カズ 本当、その通りだと思います。

(おがわ・さとし)

(かずれーざー)

波 2023年11月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

小川哲

オガワ・サトシ

1986年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程退学。2015年、「ユートロニカのこちら側」で第3回ハヤカワSFコンテスト〈大賞〉を受賞しデビュー。2017年刊行の『ゲームの王国』で第31回山本周五郎賞、第38回日本SF大賞を受賞。2019年刊行の短篇集『嘘と正典』は第162回直木三十五賞候補となった。2022年刊行の『地図と拳』で第13回山田風太郎賞、第168回直木三十五賞を受賞。同年刊行の『君のクイズ』は第76回日本推理作家協会賞〈長編および連作短編集部門〉を受賞している。