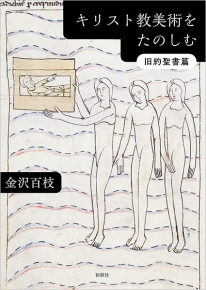

キリスト教美術をたのしむ 旧約聖書篇

3,850円(税込)

発売日:2024/01/31

- 書籍

- 電子書籍あり

誰もが知る物語の、見たこともないイメージがいっぱい!

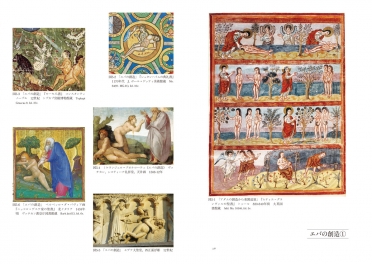

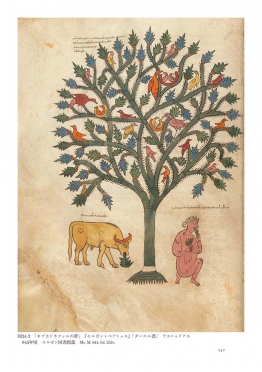

天地創造、アダムとエバ、ノアの箱舟やバベルの塔は、古来どのように描かれてきたのか――。キリスト教美術の黎明期、中世ヨーロッパの壁画・彫刻・写本などを中心に、表現がパターン化する以前の、早春のようにあかるくのびやかな図像の数々をご紹介。ユダヤ教、イスラーム教の作例も織り交ぜ、図版300点以上掲載。

2 魂のかたち――人間の創造

3 よっこらしょ――エデンの園

4 片割れ探し――動物の名づけ

5 骨の骨――エバの創造

6 運命の「ひとくち」――堕罪

7 もうひとりのわたしと青い鳥――蛇の姿

8 アダムの前妻――リリス

9 もごもご――叱責/楽園追放

10 楽園の2本の木――「生命の木」と「死の木」

11 アダムとエバのその後――労働

13 血の叫び――カインとアベルII

14 アダムの死と十字架――聖十字架伝説

15 新しい世界――ノアの箱舟と大洪水I

16 約束の虹――ノアの箱舟と大洪水II

17 ノアの泥酔と宇宙――ノアの箱舟と大洪水III

18 言語と不和――バベルの塔

20 イサクの犠牲――アブラハムII

21 背徳の香り――ロト/ソドムとゴモラの滅亡

22 煮込み料理と涙――イサクの嫁取りとヤコブの祝福

23 天への梯子――ヤコブの夢

24 天使との格闘とヨセフの苦難――ヤコブとヨセフの物語

26 燃える柴――モーセの生涯II

27 過越しと紅海渡渉――モーセの生涯III

28 十戒――モーセの生涯IV

30 巨人ゴリアテを倒す――ダビデI

31 名君の横恋慕――ダビデII

32 シェバの女王と指輪――ソロモン

34 夢占いと獅子の穴――ダニエル

35 大魚の腹で3日間――ヨナI

36 瓢箪棚――ヨナII

37 旧約聖書の女性たち――スザンナ、エステル、ユディト

主要参考文献

図版出典

書誌情報

| 読み仮名 | キリストキョウビジュツヲタノシムキュウヤクセイショヘン |

|---|---|

| 装幀 | 岡本洋平(岡本デザイン室)/ブックデザイン |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | A5判 |

| 頁数 | 296ページ |

| ISBN | 978-4-10-355411-0 |

| C-CODE | 0070 |

| ジャンル | 芸術一般 |

| 定価 | 3,850円 |

| 電子書籍 価格 | 3,850円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/01/31 |

書評

「嘘! 可愛い!」の世界

『キリスト教美術をたのしむ 旧約聖書篇』の頁を開くと、見たこともないような絵や彫刻や写本が次々に現れてびっくりした。本書には、天地創造、アダムとエバ、カインとアベル、ノアの箱舟、バベルの塔、モーセの紅海渡渉などに関する図像が三百点以上も掲載されている。宗教についての知識がまったくない自分でも聞いたことがあるような有名なエピソードたちだ。

ところが、その図像のどれもが思っていたイメージとは違うというか、なんというか、非常にぶっとんでいるのだ。中には子どもの落書きのようなものも少なくない。宗教とか美術とかについてのこちらの思い込みを覆す破壊力がある。

そんな別世界を見るようなビジュアルの不思議さには、けれども、それなりの理由があるのかもしれない、と思った。まず、旧約聖書の記述自体にそもそも無理があるんじゃないか。例えば、アダムの体の一部からエバが創造されるシーン。

あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉でふさがれた。そして、人から抜き取ったあばら骨で女を造り上げられた。(「創世記」第2章21~22節)

有名な話だし、文章で読んだ時は、よくわからないけど魔法のようにそうなったんだろうとスルーしてしまったけれど、これを実際に絵にしなさいと云われたらどうだろう。けっこう困ると思うのだ。ビジュアルは誤魔化しがきかない。「魔法のように」の部分をちゃんと描く必要がある。でも、「あばら骨の一部」という素材と「女」という完成品の間にはギャップがありすぎるんじゃないか。

このモチーフに関して、本文には次のように記されている。

図像には、大きく分けて2タイプあります。第一は、昏睡状態のアダムの場面の次に、完成体のエバがアダムのもとに連れてこられる場面が続く、2場面から成るタイプ。(略)図を拡大して見てみると「骨」だけでなく、お肉もついていそうな「スペアリブ」なのがわかります。この肉片から、どうやってエバを造ったのか見当もつきませんが、あっという間に次の場面では、人間となったエバをアダムに紹介しています。(略)

一方、ヨーロッパの西側で一般化したのは、アダムの脇腹から直接、エバが生まれでてくるタイプです。(略)

脇腹から生じるエバをリアルに描くのは、どうしたって無理があります。その点に困ったのは、ミケランジェロが最初ではありません。中世の画家たちも、その辺りをうまく誤魔化そうと四苦八苦しています。

なるほどなあ。非常にクリアでわかりやすい。確かに、「2場面」にしてしまえば「魔法のように」の問題は解決できる。その時間差の間に奇蹟が起こったことにすればいいのだから。一方、「アダムの脇腹から直接、エバが生まれでてくるタイプ」のほうはハードルが高そうだ。図像の中には、画家が頑張って「無理」をした挙げ句に、やばい感じになっているものがある。でも、我々にとっては、この「四苦八苦」こそが面白く、魅力的なのだ。

「ミケランジェロ」をはじめとするルネサンス期以降の巨匠たちは、この場面に限らず、あり得ないようなモチーフを「人体の立体感や空間表現上で齟齬をきたさないよう」に巧みに描いている。だから、「上手いなあ、素晴らしいなあ」という感想になる。

でも、それ以前の、つまり本書の中心となる「中世の画家」たちは「四苦八苦」の結果なのか、それぞれのエピソードに対して想像を越えた世界像を造り出している。思わず驚いたり、くすっとなったりしながら、「嘘! 可愛い!」と云いたくなる。

本書の図像の中には、「遠近法? それってなあに? おいしいの?」という声が聞こえてきそうなものがごろごろしている。表現技法のうえでも、現在の我々の感覚とは、そもそもの前提が異なっていて、けれども思いは限りなく純粋。これが前述の「子どもの落書きのような」という印象にも結びついているのだろう。

「上手いなあ、素晴らしいなあ」という気持ちは、我々を真面目な鑑賞者の位置に釘付けにする。でも、「嘘! 可愛い!」のほうは、見る者を無数の思い込みやルールから解放する力があるようだ。そのわくわく感が楽しくて、いつまでも眺めていたくなる。

(ほむら・ひろし 歌人)

波 2024年2月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

金沢百枝

カナザワ・モモエ

美術史家。西洋中世美術、主にロマネスク美術を研究。東京都生まれ。インドで育ち、英国で教育を受けた後、東京大学大学院理学系研究科及び総合文化研究科にて博士号取得(理学・学術)。多摩美術大学美術学部芸術学科教授、アートとデザインの人類学研究所員。著書に『ロマネスクの宇宙 ジローナの《天地創造の刺繡布》を読む』(島田謹二記念学藝賞)、『ロマネスク美術革命』(サントリー学芸賞)、共著に『イタリア古寺巡礼 ミラノ→ヴェネツィア』などがある。『工芸青花』でロマネスク美術について連載中。