ショートケーキは背中から

1,870円(税込)

発売日:2024/08/29

- 書籍

- 電子書籍あり

『生まれた時からアルデンテ』から10年、やっぱり虚無にはごはんが効く。

「きっと私は世界を理解したい。そのための手段が、食べものだったのだ。」実家すぎる店からいつかは訪れたい名店まで、人より貪欲に食べ、言葉を探し続けた20年。その末に見た〈食とは何か〉の(今のところの)結論がここにあり! 著者が自らに課した100本ノック=書き下ろし「ごはん100点ノート」を大収録。

書誌情報

| 読み仮名 | ショートケーキハセナカカラ |

|---|---|

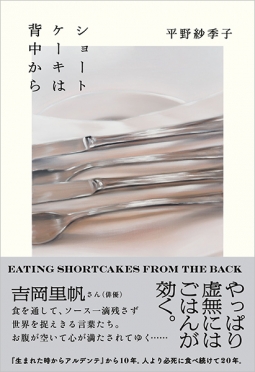

| 装幀 | Alexis Ralaivao, Apfelstrudel, 2022, oil on canvas, 27 1/2×19 3/4 inches(70×50cm).D&S Rimokh Collection. (C)Alexis Ralaivao. Courtesy of the artist and Kasmin, New York./装画、大島依提亜/デザイン |

| 雑誌から生まれた本 | 新潮から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 192ページ |

| ISBN | 978-4-10-355761-6 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | エッセー・随筆、ノンフィクション |

| 定価 | 1,870円 |

| 電子書籍 価格 | 1,870円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2024/08/29 |

書評

からだに起きた興奮ごと記録する

平野紗季子はフォークを握ってずっと喋っている。食べものに対して永遠に興奮している。『生まれた時からアルデンテ』を読んだ十年前、わたしは大学生で、毎日ちいさなキッチンで自炊をすることが楽しみだった。衝撃だった。なんだこいつ、と、素直に思った。なんだこいつ、ずっと食べものの話をしている。外食をたくさんしては、雨の中に立つように味に打たれ、その雨の中で踊りだすように逐一興奮しているではないか。わたしは岩手の田んぼだらけの祖母の家に暮らし、ファミリーレストランすら緊張するような環境で育った。昼の情報番組で見るお洒落な食事は自分の手で作るしかなく、その結末として自炊が好き、という状況だったから『生まれた時からアルデンテ』というタイトルだけで嫉妬した。都会だ、と思った。わたしはパスタだけはいまでも作らない。アルデンテに茹でるのが昔からなぜか全くうまくできないのだ。だから、これはやっかみだ。平野紗季子への嫉妬を憧れだったのだとようやく認めることが出来たのは、自分自身が『わたしを空腹にしないほうがいい』というエッセイ集を出したときだった。食のことを書く、その楽しさと難しさを実感して、これをやり続けるのは、よっぽど何か「とり憑かれて」いないとできないことだとこころから敬意を持った。

食べたことを、そのからだに起きた興奮ごと記録する。それは思っている以上に難しいことだ。単純に「おいしそうに書く」だけならいくらでもできるけれど、彼女のように書くには、ちゃんと雷に打たれなければいけない。おいしいものを食べ続けても麻痺することなく感動と興奮をし続けるには根気と体力が必要で、その点「食べれば食べるほど、食べものの魅力は増すばかりなのだ」という平野紗季子は食の避雷針としてあまりにも優れている。コンビニのポテチから世界中の最先端のレストランまで、そんなに打たれたらガイコツになってしまいそうなのに、打たれるほど彼女はつやつやの笑顔なのだ。はじめて本人にお会いして食事をした日、彼女がまさに隣で何度も雷に打たれているのを見た。彼女のなかにはいくつもの「おいしい」があって、さまざまな色に光ってそのからだを貫いていた。読み進めながらこちらが(わかったわかった)と思ったとしても、平野紗季子は許してくれない。こんなもんじゃないんだこのうまさは、おい、ほんとうにわかっているか、とにこやかに肩を掴まれる。そういう迫力が常にある。「カヌレというスイートな小隕石が直撃」「たらの芽が人間だったらモテるだろうな」。なにいってんだこいつ、と反射的に思うが、平野紗季子は本当に、こころから、本気で、そう思っているのがわかるから読んでいて気持ちがいい。

平野紗季子の食エッセイを読むと「おいしそう!」と食欲を刺激されるより先に感心してしまう。いつだって目の前の食事に出会い直しているように見えるのだ。炊き合わせは和食界のパフェ。菓子からしたら私はゴジラ。そんな風に言われたらもう、たこ焼きを見るたびに(あっ、出汁のシュークリーム(c)Sakiko Hirano)と思うようになってしまう。平野紗季子の読者はおそらくもう何度も、食べものを前にして((c)Sakiko Hirano)と思っていることだろう。わたしもそうだ。読み進めると世の中にはこんなにも「おいしいものを作りたい」と思っている人がたくさんいるのだとわかって途方に暮れそうになる。彼女はその情熱をきちんと発見し、ぺしゃんこになり感動する。わたしが料理人なら本当にうれしいことだと思う。彼女を通して国内外の料理人の活躍を知ることができる一冊だ。

ここまで書いて、平野紗季子が食に対してパワフルな人間だという側面ばかり伝わってしまいそうだが、『ショートケーキは背中から』では、その情熱と共に、疲労や、癒しの食事についても書かれていて安心した。食のエッセイを書くという仕事は、ただおいしいものを食べてにこにこしているだけでは当然ない。平野紗季子の仕事は、いまのところ平野紗季子しかできないと思う。だからこそ平野紗季子としてアルデンテを保ちながら立ち続け、食べ続けるのは本当に大仕事だ。想像しただけでくらくらする。

だから、もしわたしに胃がみっつあったら、ひとつは彼女に譲りたい(ふたつだったら、あげない)。こんなに世の中の味を貪欲に知りたがる彼女にもわたしにも胃はひとつで、ランチは平等に一日一回だ、という事実にすこしだけ安心してしまうのだから、わたしはまだやっぱり、平野紗季子にちゃんと嫉妬しているのかもしれない。

(くどう・れいん 作家)

波 2024年9月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

味の星座ができていく

平成生まれの食文化を記した衝撃のデビュー作『生まれた時からアルデンテ』から十年目の今夏、十年分のテキストを厳選したエッセイ集『ショートケーキは背中から』を出版する平野さん。消えゆく食事を言葉で残すとは、いったいどういうことなのか? その不思議に迫ります。

「消えてしまう食体験をなんとかして残したい」という気持ちが、食日記をつけ始めた小学生の頃から変わらずあります。当時の拙い言葉から思い出せることもあるにはあるのですが、年を経るごとに、頭の中の「味の保管庫」に食べものが運搬され、蓄積され、その一つ一つにどんなラベルを貼れるか、なんだと分かってきました。食べるほどカテゴリーが細分化され、ラベルの精度が上がり、言葉も育ってきた。そんな感覚です。

本書は『生まれた時からアルデンテ』『私は散歩とごはんが好き(犬かよ)。』と違って、写真をほとんど使わずテキストをメインに構成しました。写真によって記憶にアクセスしやすい部分もありますが、その時何を感じたか、どんな時間が流れていたのかは、文字でしか残せません。

――ラベルを貼る作業の、一番の難しさは何でしょう。

その瞬間を二度と味わえないことですかね。食べる時に何も感じなければ後づけすることはできないし、かなり集中しないと、味ってわかんないんです。漫然と食べてると、美味しいなあ、としか思わない。まず、この味なんだろう? と疑問を持ち、こういうことなんじゃないかな? と仮説を立て、検証しながら食べます。

食事中は常にメモをとります。例えば、コースのある一皿を食べた時のメモに「新蓮根で記憶喪失になる」とあります。新蓮根は付け合わせだったんですが、食べた瞬間、その皿の味の印象がぱっと消えるような感覚になって。そしたら、その後何度も同じ構造の、記憶喪失皿が登場するんですよね。もしや意図的なのかな? と。大将に「記憶喪失になりました」と伝えたら、「そこ大事にしてます、余韻がきれいでしょ」と返されて驚きました。この印象は、写真では残せません。

自分は作家だとは思ってなくて、食味の表現を追求したいわけでもなくて、ただ、食べ物をどう残すか、どれだけ感じられるか、ということだけをやっています。食べ物もお店もみんな消えてしまう。だから誰かが残さんといかん。という勝手な使命感です。

――今回、何度も推敲をしましたが、推敲を重ねながら何を考えていましたか。

「本当に言い得ているのか」ということですかね。自分の出会った味とそれを言葉にした時のずれを、少しでも薄くするための作業でした。本が出た後も、もっと書けたんじゃないか、と思うかもしれません。というのはやっぱり、食べれば食べるほどわかってくることがあるんですよね。

本当に美味しいものはピラミッドのてっぺんだけ、というようなことはなくて、実は食べるほど味がわかるようになり、すべての食の魅力に気付かされるようになります。そうやって自分の中に、味の星座ができていくのが何よりも楽しいです。全部が愛おしくなる、というものの愛し方が、ここまでやってきて見えてきました。

――その愛し方には、どのように至ったのでしょうか。

価値観が壊れる経験が必要なのかもしれません。高校時代、留学先のアメリカで味のない泥水、みたいなシチューを食べました。どう考えても二度と経験したくない食事ではありましたが……おかげで元々馴染んでいたものの美味しさに気づきました。泥シチューがなければ実家のほんだしは輝かない。それぞれが照らし合って輝くわけです。noma(コペンハーゲンのレストラン。新北欧料理を提唱)との出会いも衝撃的でしたが、そういった「壊れる」経験をいくつか経てきて、自分にとって心地よいものだけに価値を感じ、それ以外を認められないことへの違和感は増しています。

食の世界でも「本物思考」のような考え方は根強くて。きっと味覚って保守的なんですよね。生命維持に直結しているし、文化的背景にも大きく影響を受けるので、食べたことのないものに違和感を抱くのは生き物として当たり前のことです。けれど私としては、食の道が厳然たる一本道だとは思っていません。美味しいものも不味いものも、嬉しいことも辛いことも、全部があるから豊かなんです。

――問答無用で、ずっと好きな食べ物はありますか?

はい。フライドポテトとパイの実です。

最近は、マジでバナナっておいしい! っていう感動がコンビニでバナナを買って食べていて突然訪れました。生きていると、そういう時がやってくるんですよね。幸せなことです。できることなら死ぬまでずっと、こんな感覚で世界と関わっていたいです。

(ひらの・さきこ)

波 2024年9月号より

単行本刊行時掲載

関連コンテンツ

著者プロフィール

平野紗季子

ヒラノ・サキコ

1991年生まれ、福岡県出身。フードエッセイスト、フードディレクター。小学生の頃から食日記をつけ続け、大学在学中に日々の食生活を綴ったブログが話題となり文筆活動をスタート。2024年8月現在は執筆に加え、ラジオ/Podcast番組「味な副音声」のパーソナリティ、菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH」の代表を務めるなど、活動は多岐に渡る。著書に『生まれた時からアルデンテ』、『私は散歩とごはんが好き(犬かよ)。』、『味な店 完全版』などがある。