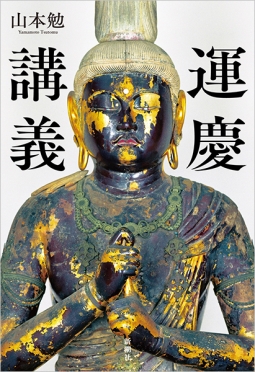

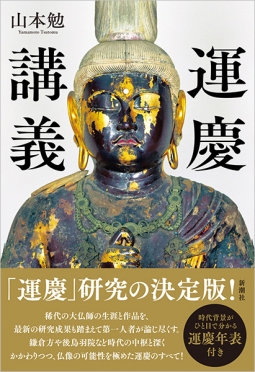

運慶講義

2,750円(税込)

発売日:2025/08/27

- 書籍

「運慶」研究の決定版!

稀代の大仏師がなしとげた偉業を、最新の研究成果も踏まえて第一人者が論じ尽くす。平安時代から鎌倉時代にまたがる七十余年の生涯を時系列にそってたどることで、鎌倉方や後鳥羽院など時代の中枢と深くかかわりつつ、仏像の可能性を極めた運慶の姿がくっきりと浮かびあがる。時代背景がひと目で分かる「運慶年表」付き。

はじめに

第一講 運慶の濫觴

第二講 円成寺大日如来像

第三講 南都復興の開幕と運慶

第四講 願成就院諸像と鎌倉新様式

第五講 永福寺造営期の運慶と浄楽寺の諸像

第六講 東大寺大仏殿院の造像

第七講 大仏殿造像と南大門造像のあいだ

第八講 重源像と南大門二王像

第九講 興福寺北円堂の諸像と運慶工房の充実

第十講 運慶最晩年の京都・奈良・鎌倉

おわりに

注

運慶年表

あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | ウンケイコウギ |

|---|---|

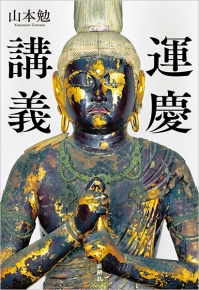

| 装幀 | 大日如来坐像 運慶作 円成寺/カバー表、公益財団法人美術院/図版提供、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判 |

| 頁数 | 192ページ |

| ISBN | 978-4-10-356441-6 |

| C-CODE | 0071 |

| ジャンル | アート・建築・デザイン |

| 定価 | 2,750円 |

書評

運慶の時代を追体験する

――運慶が護国寺の山門で仁王を刻んでいると云う評判だから、散歩ながら行って見ると、自分より先にもう大勢集まって、しきりに下馬評をやっていた。

とは、夏目漱石の短編『夢十夜』の一節である。明治時代の護国寺で運慶が仁王像を作るという混沌とした夢の中で、野次馬たちが「さすがは運慶だ」「大自在の妙境に達している」と語り合う様からは、漱石が生きた時代でも、運慶という名仏師の存在が広く人口に膾炙していたことがしのばれて興味深い。

本書『運慶講義』の著者・山本勉氏は、長く東京国立博物館に勤務し、運慶作とされ、現在は半蔵門ミュージアムが所蔵する大日如来坐像の調査・研究に深く関わったことでも知られる、運慶研究の第一人者。現在判明している運慶作品をすべて網羅した『運慶大全』の監修を始め、運慶にまつわる重要な展覧会にも関わった山本氏は本書において、運慶の生涯とその作品にまっすぐな光を当てることで、その背景にある大いなる変革の時代までをも描き出している。

七十余年と推測される運慶の一生は、保元の乱から承久の乱まで――すなわち武士が貴族社会の中で台頭し、ついには天皇を中心とする政治体制が武士に奪われるという、古代から中世への変革期と見事に重なり合う。そんな激動の京都・奈良・鎌倉を横断して造仏に勤しんだ運慶は、望むと望まざるとにかかわらず、政治の変革と深い関わりを持つこととなった。ゆえに我々は運慶とその作品を知ることで、その仏像が作られた社会をも同時に学び得、結果として運慶の見た時代を追体験することができる。

ところで、仏像はなぜ現代の我々の心をかくも捕えるのだろう。ただ何かを信じ、心の平安を得るだけなら、身近な寺院への参詣だけで事足りるはずだ。だが混雑する展覧会に多くの人々が足を運び、千年もしくはそれ以上の長きにわたって守り伝えられてきた仏像に接しようとするのは、昔も今も変わらぬ祈りの姿を――それらの御像に対峙してきたいにしえの人々の面影を、そこに重ね合わせているためではなかろうか。

だとすれば我々は仏像を通じて過去の人々と彼らの生きた時代に対峙しているとも言い得るが、一方で仏像は当然、ただそれだけがぽつねんと存在するわけではない。それを必要とし、祈りを込めた人が確実にいた以上、仏像を学ぶこととその時代を学ぶことは不可分の関係にある。仏像とはただの美術作品や祈りの対象に留まらず、歴史そのものの写し鏡なのだ。

とはいえ同じ美術作品でも絵画などと比べると、仏像鑑賞は慣れていないと少々取っつきづらい。阿弥陀に釈迦、薬師といった漢字ばかりの尊像名は独特であるし、いざ御像を目にしても、「これは薬師如来? 釈迦如来?」と戸惑うことも多いためだ。

だが山本氏はこの講義ではそんなややこしい話はすべて捨象し、運慶作品一体一体の見どころと特徴について紙幅を割く。しかもそれがまったく堅苦しくなく、たとえば武士の勃興著しい東国で作られた願成就院・毘沙門天立像を「あたかも運慶らの鎌倉武士に対するイメージを反映したようにみえる」と述べるなど、仏像の親しみやすい見方を提示してくださるからありがたい。なお詳細な仏像の分類等について山本氏は、イラストレーター・川口澄子氏との共著『完本 仏像のひみつ』(朝日出版社刊)にすでに分かりやすくまとめられているので、併せて手に取られるのもいいかもしれない。

なお本書は山本氏の考える運慶像だけではなく、運慶を巡る研究史をも共に読者に提供している点も、見落としてはならない。今年、すなわち2025年の秋には東京国立博物館で「特別展 運慶 祈りの空間―興福寺北円堂」が開催されるが、ことに興福寺安置の諸像を巡る諸説の簡潔かつ詳細な紹介は、仏教美術史の面白さとともに、運慶を巡る議論が今なお活発に続いている事実を我々に伝えてくれる。本文に加えて巻末の詳細な注まで参照すれば、運慶を巡るさらに多くの論考とより深い美術史について学べること請け合いだ。

それにしても本書をひもとくと、運慶自身は千年も昔に亡くなったにもかかわらず、その実像を巡る旅はまだ途上にあるのだと考えずにはいられない。2004年に山本氏が論文にて紹介し、アメリカでのオークションに出品されたことでも話題になった前述の大日如来坐像のように、この先、我々がまた新たな運慶に出会う可能性とて決して皆無ではない。また源頼朝の菩提を弔うべく作られ、その遺髪と歯が像内に納められたとの記録がある瀧山寺・聖観音菩薩立像をX線撮影したところ、それらしきものが確認されはしたが、まだ現状では確定に至っていないというエピソードは、運慶研究がまだまだ途上であることを物語っている。

だとすれば、運慶は決して過去の人物ではない。夏目漱石が明治の護国寺で仁王を彫る運慶を夢に見たように、我々は令和の今日もなお、日々新たな運慶に出会い続けているのである。

(さわだ・とうこ 作家)

波 2025年9月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

山本勉

ヤマモト・ツトム

1953年、横浜市生まれ。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程中退。鎌倉国宝館長、半蔵門ミュージアム館長、東京国立博物館名誉館員、清泉女子大学名誉教授。主な著書に『運慶―リアルを超えた天才仏師―』(共著)、『運慶・快慶と中世寺院』(編著、『日本美術全集』7)、『日本仏像史講義』、『運慶大全』(監修)、『完本 仏像のひみつ』、『鎌倉時代仏師列伝』(共著)などがある。