京都でお買いもん―御つくりおきの楽しみ―

1,650円(税込)

発売日:2020/01/30

- 書籍

- 電子書籍あり

京都では、老舗や職人さんと仲良うしましょ。

こういうのほしいな。愛用の品が壊れた。そんなとき京都人は専門店に“オーダー”する。ポットの割れた蓋。ひと振りで京が香り立つ魔法の粉。極上のごはんのためのおひつと茶碗。百年使えるトートバッグ。特別なシャツ、鞄、帽子、靴――日常を輝かせるささやかな贅沢。京都エッセイの名手による、暮らしの楽しみの極意。

書誌情報

| 読み仮名 | キョウトデオカイモンオツクリオキノタノシミ |

|---|---|

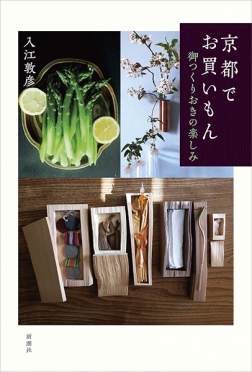

| 装幀 | 前野直史のスリップの八寸/カバー表、開化堂の掛け花/カバー表、中川木工芸のいれもん「依代」/カバー表、入江敦彦/写真、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 256ページ |

| ISBN | 978-4-10-467505-0 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 社会学 |

| 定価 | 1,650円 |

| 電子書籍 価格 | 1,650円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2020/07/03 |

書評

「ご縁」という御つくりおき

えらいエラい京都のセンセであるところの入江敦彦さんが、この度また新たな京都に纏わる本を上梓された。ついては私に書評をせよとのご下命である。エラいこっちゃ。

入江さんとのお付き合いはかれこれ長い。お初にお目にかかってから軽く干支一回りは超えている。最初の出会いがなんであったか、もはやおぼろ霞のかなたであるが、何かの拍子に私が入江さんのご本(たしか名著『イケズの構造』)を拝読させて頂き、巷に氾濫する他所からの視線に基づく無批判な“京都礼賛本”とは一線を劃する山椒のピリリと効いたような諧謔味溢れる文体と、京都人なら「あー、わかるわ、これ」な著しく共感を催す内容の数々にすっかりドハマリし、他の御著書も読みあさりご本人にもお目もじ叶いたいとつてを辿ったところ、美術ライター橋本麻里さんのご縁繋ぎで、東京にて初めてお目にかかったのが、直接のご交誼の端緒であったと記憶している。同じ京都の生れ育ちが西陣であられるところも、隣の学区(京都人の地元帰属意識は近隣の公立小学校の管轄エリア別に分けられる)の出身である私には一層親近感と共感を深くし、近所のあの神社、あのパン屋のあれ、と初回からディープな地元話に大いに花が咲いた記憶は今も新しい。その後英国より隔年にご帰国のたびに必ずどちらからとも無くコンタクトを取り、折をみて京都で、東京でと逢瀬を重ねている次第である。単に京都人同士というより、入江さんの京都愛に溢れながらもどこか怜悧な観察眼が、京都で生まれ長じて東京、そしてロンドンと居を移され、一定の距離をもって生地を客観的に見つめているからこそ可能な視点であり、私自身東京と京都の二拠点を常とし、さらに全国や海外と離れたところから京都を見て考える機会が多く、それがお互いの共感をより深くしている最大の理由であると考えている。そしてその良いところも悪いところも含めて京都が大好きなこともまた相通じるのだ。

今回のテーマは「御つくりおき」。より一歩踏み込んだ京都との付き合い方の提案といえる。長い伝統を誇るみやこの老舗や職人さんに、自分好みの特別な一品を作って頂く。そう書くと何やら特別感、高級感が否応無しに感じられ、スノッブに思われる。オーダーメイドであり、オートクチュールなのだが、洛中にいたなら、これらの事はそんなたいそうなものではなく日常の事。日々暮らしていて、自分にあった欲しいもの、足りないものを近くの職人さんなり、お店に頼んで作ってもらう、ただそれだけの事である。が、その近所にいる職人さんがたまたま名人であったり、角のお店が延宝年間から続く老舗であったりという打率が極めて高いのが京都という街なのだ。かくいう我が家のすぐお近くには、三百年間続く漆工の名家がある。茶家に出入りする十の名匠に数えられる家柄のそちらでは、代々の宗匠の好みに基づく茶器を創意工夫する(「好み物」つまり茶の湯における御つくりおき)とともに、先祖が過去に作った作品のメンテナンスも請け負っておられる。これは祖母の語っていたという話を父から聞いたのだが、ある時そのお家に用事があり出向いたところ、仕事場の棚の上の方に明らかに何十年に渡って動かした形跡のない木箱があり年季の入った貼紙に「官休庵様お預かり」と書いてあったとか。箱の中身がなんであるか、誰が預けたのか、もはやこちらでは何もわからなかったらしく、先方に確認したところ、当時の御当主はにっこり笑って「はい、確かに承っております」とのみ返されたとか。京都における御つくりおき、お付き合いとはかくも深く、果てしないものであるという一例だ。ちなみにそれが何で、その後どうなったかは杳としてしれない。追及しないところもまた奥床しいお付き合いの一端かもしれない。

この話からもうかがえるように、また入江さんも本文中でおっしゃっておられるように、御つくりおきを頼み頼まれる一番の条件は「ご縁」である。それを作っていくまでが案外一番難しく、また楽しいのかもしれない。ちなみにご縁を頂いて不肖私も今回本書にたびたび登場させてもらっている。が、イケズの先生入江さんの本にあって私はイケズの京都人の極め付みたいな出方になっている。これはもう光栄の至りであるが、そこまでややこしいことあらへんのに、とツッコミを入れたりしつつ楽しく読ませて頂いた。が、願わくばもう少しあたりの柔らかい感じでよろしうと、次回のイメージの「御つくりおき」をお願いしたいところである。次出させてもらえるんかは、よー知りまへんけど。笑。

(せん・そうおく 茶道 武者小路千家家元後嗣)

波 2020年2月号より

単行本刊行時掲載

著者プロフィール

入江敦彦

イリエ・アツヒコ

1961年京都市西陣生まれ。多摩美術大学染織デザイン科卒業。ロンドン在住。作家、エッセイスト。主な著書に、生粋の京都人の視点で都の深層を描く『京都人だけが知っている』ほか、『イケズの構造』、『怖いこわい京都』、『イケズ花咲く古典文学』、『読む京都』、『京都喰らい』や小説『京都松原 テ・鉄輪』など。『秘密のロンドン』『英国のOFF』など、英国の文化に関する著作も多数。