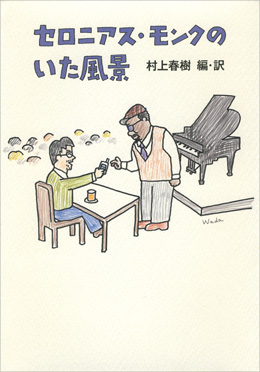

セロニアス・モンクのいた風景

2,200円(税込)

発売日:2014/09/26

- 書籍

頑固で優しく、偏屈だけど正しい――モンクの音楽は、いつも大きな謎だった。

演奏も振る舞いも「独特(ユニーク)」そのもの。しかし、じっくり耳を傾ければその音楽は聴く者の心を強く励まし、深く静かに説得してくれる――高名な批評家、若き日を知るミュージシャン、仕事を共にしたプロデューサーなどが綴った文章に加え、村上春樹自身のエッセイと「私的レコード案内」でその魅力の真髄に迫るアンソロジー。

この男を録音しよう! ロレイン・ゴードン

それからソンビ・ミュージックがやってきた/マッド・モンク メアリ・ルウ・ウィリアムズ

ビバップ・ハリケーンの目 トマス・フィッタリング

彼のすべての曲は歌えたし、スイングできた スティーブ・レイシー

通常のピアニストがまず行かない場所に ナット・ヘントフ

モンクと男爵夫人はそれぞれの家を見つける デヴィッド・カスティン

ジャズという世界でしか起こりえなかったものごと ダン・モーゲンスターン

モンクとコルトレーンの夏 ベン・ラトリフ

いちばん孤独な修道僧(モンク) バリー・ファレル

ブラインドフォールド・テスト レナード・フェザー

セロニアスが教えてくれたこと オリン・キープニューズ

セロニアス・モンクの人生の一端となること ジョージ・ウィーン

私的レコード案内 村上春樹

あとがき 村上春樹

セロニアス・モンク 略年譜

索引

書誌情報

| 読み仮名 | セロニアスモンクノイタフウケイ |

|---|---|

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 304ページ |

| ISBN | 978-4-10-506312-2 |

| C-CODE | 0095 |

| ジャンル | 音楽 |

| 定価 | 2,200円 |

書評

友達にはなりたくない、ワン・アンド・オンリーの人

高校生のとき、モンクが奥さんのために書いた「ネリーと共にいる黄昏」という曲に出会って打ちのめされたんです。

それで私はモンクともう一人、アート・テイタムの数枚のアルバムを死ぬほど聴いてバークリー音楽院に行ったという感じなんですけれど、その後さらにいろいろジャズを聴いて、モンクとアート・テイタム、デューク・エリントンそしてビリー・ホリデイが、私の中で一つの線でつながると思ったんです。

ピアノは楽器の性質上、音が伸びないんですけど、モンクはビリー・ホリデイの声をイメージして力技で伸ばして弾いているように感じるときがある。それからビバップというスタイルはチャーリー・パーカーとディジー・ガレスピーが突然作ったように思われていますけど、実際はそれ以前からいろいろな人が少しずつアプローチしていた。中でもアート・テイタムはハーモニーをどこまでも追究したピアニストで、モンクはたぶんテイタムに触発されてハーモニーのイノベーションに執着して、ビバップとかそういうカテゴリーのさらに先へ行っちゃったので、周りから理解されなかったんじゃないかというのが私の推測です。

デュークは自分の音楽をビッグバンドで表現した人ですけれど、モンクはスモールコンボに価値を見出した。ビバップを勉強しに集まっていたミュージシャンの中には、エリントン楽団を支えた名作曲家のビリー・ストレイホーンもいて、ストレイホーンを介してデュークとモンクの音楽がつながっているようにも聞こえます。デュークの音楽もある時期からビバップを受け入れて突然モダンになったんですよ。

この本にはモンクが活躍した1950年代から1960年代のジャズの世界が描かれていますけれど、私がプロになった1980年代末から1990年代初めのニューヨークは景気が悪くて、モンクの時代の雰囲気はもう残っていないんだけど、まだドラッグをやっているミュージシャンはいましたし、仕事の取り合いとかで神経をすり減らしたり、人間不信になったりしたことを思い出して、けっこう胸が痛くなりましたね(笑)。

その頃はまだトラディショナルなフォービート・ジャズを勉強しようという若者も多かったんですけれど、ジャズの仕事はどんどん減っていったし、モンクの時代のミュージシャンの生き残りがまだいて、アルコールやドラッグでボロボロになっていた。私は彼らと共演してその「壊れっぷり」を間近に見た最後の世代ですね。

そんな経験があるので、この本に書かれているような、破天荒に生きるのが格好いいというビートニク的な価値観とか、芸術家をとことんサポートする男爵夫人みたいな人がいた時代はもう本当に終わったんだなということを、読むほどに痛感させられました。さらに言うと、人前に出たりものを創ったりする人たちは情緒や神経が繊細で不安定な部分があって、この時代はそういう気質から来る精神的・肉体的な苦痛を紛らわすのにドラッグとかに手を出しやすかったのかもしれない。モンクは最後は音楽的に燃え尽き症候群になって死んじゃうわけだけど、やっぱり特別な何かを持った人だったと思うんですね。今の時代にこういう突然変異の天才が現れたとしても、残念ながら社会から見放されちゃうんじゃないかな。私も友達にはなりたくない(笑)。

私の世代ではまだまだ演奏を続けているミュージシャンは沢山いますけれど、フォービートを捨ててしまっているところがある。やっぱりジャズはフォービートが格好良く出来ないとダメだと思うんですけれど、その意味ではちょっと先が暗いかなと思います。

モンクの話に戻ると、この本で村上さんも書いているように、モンクの音楽って金太郎飴のようにどこを切っても同じなんです。ピカソの絵が時代ごとにまったく変わってしまうのとは正反対。そういう意味では、世の中全員が聴いたり好きになる必要はないけれど、たとえばムンクの絵や「太陽の塔」をみんなが知っているぐらいの音楽的な立ち位置ではあるはずで、やはりワン・アンド・オンリーです。

最後にピアニストとしてひと言。この本の中にモンクがレコードを聴かされてコメントをする話が出てきますけれど、フィニアス・ニューボーンがモンクの曲「ウェル、ユー・ニードント」を弾くのを聴いて、「この男はブリッジの部分を間違って弾いている」と指摘するくだりがあります。これは本当に今でもそうやって間違って弾いている人がいるので、この本はミュージシャンにもぜひ読んでほしいですね(笑)。

(談)

(おおにし・じゅんこ ピアニスト)

波 2014年10月号より

著者プロフィール

村上春樹

ムラカミ・ハルキ

1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006(平成18)フランツ・カフカ賞、オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022(令和4)年チノ・デルドゥカ世界賞を受賞。