わたしの人生

2,145円(税込)

発売日:2024/11/28

- 書籍

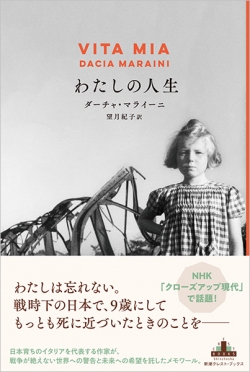

わたしは忘れない。日本で、9歳にしてもっとも死に近づいたときのことを――。

文化人類学者の父の研究のため来日した著者は、1943年から終戦まで一家5人で抑留される。蟻や蛇を食べるほどの飢餓、父母が与えてくれたささやかな楽しみ、乳母など優しくしてくれた日本人との思い出、ファシズムへの憤り……。イタリアを代表する作家が七十余年の時を経て、現代への警鐘を込めて綴ったメモワール。

書誌情報

| 読み仮名 | ワタシノジンセイ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Fosco Maraini/Photograph、Maraini Family Private Archive/Photograph、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 176ページ |

| ISBN | 978-4-10-590197-4 |

| C-CODE | 0398 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 2,145円 |

インタビュー/対談/エッセイ

日本のお巡りさんになる

イタリアから日本へ向かう大型客船のなかで二歳になった女の子は、船酔いでだれも来ない食堂の大テーブルで、ひまなボーイたちに囲まれてゴチソウを食べていた。札幌行きの食堂車では、お菓子や果物を届けさせた乗客ににっこりお礼を言って、これも満喫。北海道大学の外国人教師官舎での朝食は紅茶にオートミール。京都の家では、日本人の乳母がご飯に味噌汁、干物や漬物を用意してくれた。キモノを着て、母親と銀閣寺でのお茶会に行き、和菓子を楽しんだ。自分も日本人だと思って成長していった。近所のわんぱく坊主たちにからかわれても、しょんぼりするどころか京都弁でやりかえして彼らを追いかけ、一時間後には十五、六人がぞろぞろ家についてきた。性器の呼び名を男女逆に教えられて、「あたしのオチンチン」と言っていた。日本文化に触れ、軽井沢での避暑、冬は志賀高原でのスキーという生活が、1943年10月に一転した。

ドイツの傀儡政権への忠誠宣誓を拒否したイタリア人として抑留所へ送られたのだ。もうすぐ七歳の女の子はその後、恐ろしい大地震と空襲とともに、餓死寸前の飢えを経験した。蛇や蛙や野草のほかに、庭に出てこっそり蟻を食べた。だれも拾わなかったごみ箱の腐った柿も食べた。甘くておいしかった。小石を食べものに見立てて口にふくんで遊んだ。細長い石はパンではなく干物の魚だ。彼女にとって主食はパンではなく、ご飯なのだった。

女の子はダーチャ・マライーニ。今年、2024年6月、「宮澤・レーン事件を考える会」に招かれて来日し、愛知県天白の抑留所跡や、第二の抑留所となり、終戦を迎えた廣済寺、そして北大などを訪れた。ベジタリアンゆえに、迎える側は頭をひねった。朝食以外、すべて和食。メインがご飯に味噌汁、漬物となってしまうこともあった。「スキヤキ大好き」と言うので、ベジタリアンのスキヤキとは? と思ったが、つまりはみなと同じ鍋で、牛肉の味のついた野菜やしらたきを食べるのだった。

食べものの話を書きつらねたのは、彼女の作品にその話が際立って多いことと、今回、彼女が、蟻まで食べた女の子と重なって見えることがあったからだ。『わたしの人生』も最初は『飢え』というタイトルだったという。住職夫人が本堂の祭壇に残してくれるお膳のご飯や漬物を先取りした鼠を、「捕まえて夕食にしよう」とする、「飢え」という短篇をすでに書いている。

紅茶に角砂糖をいれる仕種に、何年もまえの彼女の姿が重なった。アブルッツォの山荘で、サーカスからもらいうけて土地の人に世話を頼んでいる老馬に会いに行くとき、お土産の角砂糖を紙につつむ姿。『わたしの人生』にも角砂糖が出てくる。帰国の船の朝食時、角砂糖を紙に包んで、母に「もう収容所にいるんじゃないのに」と笑われた、と。またダーチャから「国際ペン大会」で東京に来ているという電話があって、私がホテルに行くと、テーブルに柏餅があった。柏餅は戦後はじめて口にした甘味だという。この話を今回、同行の人に話すと、柏餅は季節はずれだけれどと捜しまわって、駅の構内で農家の人が売っていた大福をみつけてくれた。ダーチャはうれしそうに二個食べ、残りをバッグに入れた。

日本への船の食堂でボーイたちに囲まれていた二歳児は、京都では正義の味方の警官たちに囲まれて、達者な京都弁で息巻く六歳児となっていた。父の本がインクで汚れていたのが不当に彼女のせいにされて家出をし、警察に保護されたのだ。駆けつけた両親に彼女は、「家には帰らない、日本のお巡りさんになる」と宣言した。大好きな父親でも不正義は許せなかった。ここにその後の、世界の不正義や横暴に抵抗し、声をあげることのできない女性や子どものためにたたかう《怒れるダーチャ》の原点があるのだろう。だがこれは抑留所を知るまえの元気な少女のエピソードだ。程なく送りこまれたその牢獄で、なりたかった警官とはちがう冷酷な獄吏がいることを知った。それでも、ひとり、こっそり食べものをくれる《お巡りさん》がいることも知った。そして、これもたいせつな記憶となった。

(もちづき・のりこ 翻訳家)

波 2024年12月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Toda Natsuko 戸田奈津子

-

1936年生まれの著者。奇しくも私と同年。太平洋戦争下での空襲。疎開。食糧難。私も体験した。だが私は彼女に与えられなかった尊いものに恵まれていた。「自由」! 人間として生きるために、最も必要な「自由」が私にはあった。

手の届く近い日本の地に、自由を奪われ、官憲に虐げられ、拘束生活を強いられたイタリアの少女がいたとは。今まで語る人のいなかった、初めて知る胸の詰まる体験記だ。

「過去を消すと、未来に同じ過ちを犯す」と彼女は訴える。その過ちだらけの今の世界。彼女の過去を知り、今を生きる私たち誰もが、胸に刻むべきひと言だ。

- ▼La Repubblica ラ・レプッブリカ紙

-

その時が来たのだ。マライーニは、いまやそれを書かなければならないときだと感じたと公に表明した。近年、地球上のさまざまな地域でまたもや恐ろしくも吹き荒れている戦争の風を受けながら。6、7歳の子どもが、何もかも奪われ、飢えと暴力と恐怖のなか、戦争を生きる。それがダーチャだった。

- ▼Il Foglio イル・フォリオ紙

-

この本は、飢えの刻印を押されたつらく困難だった時期の記録だが、同時に抑えがたい好奇心の記録でもある。それは牢獄の耐乏生活のなかにありながらも、生きのびるためだけでなく、幼年時代の無邪気なやわらかい心を失わないようにと、両親が娘たちにつねに示してくれた生き方に触発されたものだ。

- ▼Simone Casini シモーネ・カジーニ

-

この本の最大の魅力は戦時の過酷な事実を少女の目で記憶に呼び覚ましていることだろう。その視点は強制収容所さえも変容させ、生き生きとかがやかせる。

著者プロフィール

ダーチャ・マライーニ

Maraini,Dacia

1936年フィエーゾレ生まれ。作家・詩人・劇作家。文化人類学者の父フォスコ・マライーニ、母トパーツィア・アッリアータとともに1938年来日。一家5人は終戦までの約2年間、名古屋の強制収容所に抑留され、1945年イタリアに帰国。1962年『バカンス』でデビュー。1963年に『不安の季節』でフォルメントール賞、1990年『シチーリアの雅歌』でカコンピエッロ賞、1999年Buio(未邦訳)でストレーガ賞受賞。『メアリー・ステュアート』『帰郷 シチーリアへ』『イゾリーナ』『声』『ひつじのドリー』『ある女の子のための犬の話』など著書多数。

望月紀子

モチヅキ・ノリコ

東京外国語大学フランス科卒業。著書に『ダーチャと日本の強制収容所』『イタリア女性文学史』、訳書にダーチャ・マライーニ『メアリー・ステュアート』『シチーリアの雅歌』『帰郷 シチーリアへ』『イゾリーナ』『ひつじのドリー』『ある女の子のための犬の話』、ナタリーア・ギンズブルグ『不在』『わたしたちのすべての昨日』、アントーニオ・スクラーティ『私たちの生涯の最良の時』などがある。