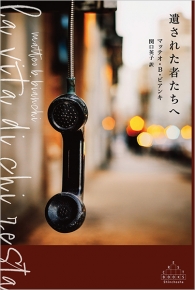

遺された者たちへ

2,420円(税込)

発売日:2025/07/30

- 書籍

最愛の彼を自死で失った僕が、四半世紀を経て書き上げた悲嘆と再生の記録。

1998年のある日、作家のビアンキは7年間同棲して別れた直後のパートナーが自宅で死んでいるのを発見した。やり場のない自責の念や罪悪感、怒りと哀惜、埋めようのない寂しさ……。同様の経験をした人々に向けて、どのように死を受け入れ、他人と新しい関係を築いていけるようになったのかを包み隠さず綴った貴重な体験録。

書誌情報

| 読み仮名 | ノコサレタモノタチヘ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

| 装幀 | Gabriela Tulian/Photograph、Moment/Photograph、Getty Images/Photograph、Susanna Tosatti/Original Jacket Design、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 272ページ |

| ISBN | 978-4-10-590201-8 |

| C-CODE | 0397 |

| ジャンル | 文学・評論 |

| 定価 | 2,420円 |

書評

死を抱きしめて生きる

深く愛しあい7年間ものあいだ同棲した恋人「S」と別れた著者は、自死した彼の遺体を発見することになる。本書はこの出来事から20年以上を経てようやく書かれた。自らの経験を言葉にするのにこれほどの年月を要したのは、それが言葉にされるのを拒否するような物語だったからだ。

Sとの幸せな思い出。「こんなふうに幸せな暮らしが送れるなんて思ってもいなかったよ」。しかし彼は徐々に不安定になっていく。仕事を辞め、酒に溺れる。「僕」との関係も壊れていく。結局ふたりは別れることになるが、その3ヶ月後、Sは「僕」のマンションに戻って首を吊る。

この死をめぐって、本書の言葉は現在と過去を往復し、複雑に分岐する。著者は「別離というのは終わりがない。様々なグラデーションの別れが際限なく続いていく」と語る。

確かに、別れというものは一瞬の出来事なのではなく、いつまでも果てしなく続く一連のプロセスなのだ。音楽が聴けなくなる。街の雑踏のなかでSの姿を見かけた気がしてしまう。Sの匂いが染み付いたセーターをいつまでも手元に残しておくが、やがてその匂いも消えていく。カウンセリングにも通うがほとんど役に立たない。怪しげな霊媒師のようなものにも会う。周囲の人びとのうわさ話の的になり、あるいは友人や知り合いから、Sの死について何度も尋ねられ、説明を求められる。

だが、なかには、「僕」に差し伸ばされる手もある。知り合いの作家は、唐突に「メモをとってるか?」と言った。いつかこの苦しみについて書くときがくる。そのときに備えてメモをとっておけ。要するにその作家は、「僕」に「生きろ」と言ったのだ。

私自身もかつて書いたことがあるが、傷が深すぎる場合には、優しさというものは何の役にも立たない。共感や理解、寄り添い、慰めといったものは、どれも意味がないのだ。そうではなく、ここでもっとも生きることそのものに直結しているのは、作家なら書け、メモをとれ、という乾いた、事務的な、実務的な言葉なのである。

Sの元妻や息子との対話は、本書のなかでもとりわけ繊細で、複雑で、そして感動的だ。

本書は、数行から長くても数ページの、簡潔な断章を連ねて書かれている。淡々とした、事実だけを簡潔に書き留める乾いた文体。あらゆる紋切り型の表現を排した、「傷」の純粋な記述。おそらくこの文体は、選び取られたものではないだろう。この文体で書かれなければならなかったのだ。そこで書かれている物語も、時間軸に沿って真っ直ぐには進まない。そもそも私たちの記憶や経験、感情、そして傷というものは、単線的なものではないのだ。それは複雑に分岐し、折り曲げられ、繰り返し立ち止まり、道に迷い、なんども初めからやり直そうとする。ひとつの記憶は何度も姿を変え、違う顔を見せながら、単純な意味づけを拒む。

愛する者を自死によって失う、という経験について書かれた本書は、言葉で表現できないはずのことについて書かれた書物であり、書かれるはずのない言葉によって書かれた書物でもある。ここにあるのは、トラウマという簡単な言葉では言い尽くせない、膨大な物語だ。その中心にあるのは、愛する者が自ら死を選んだという簡潔で残酷な事実である。その傷は周囲の人びとを巻き込みながら、水面におちた石がつくりだす波紋のように広がっていく。

しかしこれは、死について書かれた本であると同時に、生きることについて書かれた本でもある。死を経験し、死を受け入れ、死を抱きしめて生きなければならない「僕」。生き延びること、生き残ること。遺された者は、生きていかなければならない。恋人「S」の死は、書き手である「僕」の生でもある。作家はいわば、「S」の死を生きることになるのだ。永遠に失われ、二度と取り戻せない愛とともに生きること。それは巨大な疑問符、決して答えが与えられることのない疑問符と共に生きるということでもある。

他者に理解できるはずもない言葉を、膨大に、長い年月をかけて書いたマッテオ・ビアンキとともに私たち読者もまた、見知らぬ「S」とともに生きることになる。私たちもまた、その死とともに生きるのだ。

(きし・まさひこ 社会学者・作家)

波 2025年8月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Kishi Masahiko 岸政彦

-

もっとも愛する者を自死によって失う、という経験について書かれた本書は、言葉で表現できないはずのことについて書かれた書物であり、書かれるはずのない言葉によって書かれた書物でもある。しかしこれは生きることについて書かれた本でもある。死を経験し、死を受け入れ、死を抱きしめて生きなければならない「僕」。遺された者は、生きていかなければならない。作家はいわば、「S」の死を生きることになるのだ。他者に理解できるはずもない言葉を、膨大に、長い年月をかけて書いたマッテオ・ビアンキとともに私たち読者もまた、見知らぬ「S」とともに生きることになる。その死とともに。

- ▼Domani ドマーニ紙

-

本書は、心に深い傷を受け、脱け出すことのできない喪に声を与えようとする試みであり、体験を昇華し、人生に向き合うための一手段としての書くという行為であり、言いあらわしがたい感情を表現するための言葉の探求である。それは同時に、光の回復であり、もはや失ったと思っていた領域への回帰をも意味している。

- ▼Paolo Cognetti パオロ・コニェッティ

-

どんな過酷な状況だろうと生き抜く勇気を持ち、しかもそれを自身の言葉で語る力量のある作家は、稀有な存在だ。マッテオが何年もかけてようやく書きあげたこの一冊の本は、彼のこれまでのすべての道のりを照らす、最高傑作といえるだろう。それは読者へのかけがえのない贈り物でもある。

- ▼この本によって命が救われたと打ち明ける人もいるのです。──マッテオ・B・ビアンキ

-

この本を読んで希望の光を見出したという人もいますし、自分たちでは言葉を見つけられずにいた問題に向き合うために、家族とこの本を共有したと話してくれた人もいました。僕にとってこうした感想の一つひとつが、いかに文学がいまだに大きな力を持ち、本当の意味で読者の人生に影響を与え得るかの証明なのです。

著者プロフィール

マッテオ・B・ビアンキ

Bianchi,Matteo B

1966年、ミラノ生まれ。作家、出版人、放送クリエーター。1999年、ゲイである自らの体験をベースとした青春小説、『Generations of love』で作家デビュー。2023年に発表された『遺された者たちへ』は、パオロ・コニェッティ、アントネッラ・ラッタンツィらイタリアの名立たる作家が激賞、大きな反響を呼び、優れたイタリア語の小説に与えられる《ストレーザ賞》(Premio Stresa di Narrativa)を受賞した。個人文芸誌、「'tina」を30年近くにわたって主宰するほか、出版社Accentoを創設するなど、若い作家に発表の場を与える活動にも力を入れている。

関口英子

セキグチ・エイコ

埼玉県生まれ。翻訳家。訳書に、パオロ・コニェッティ『帰れない山』、カルミネ・アバーテ『風の丘』『海と山のオムレツ』、マルコ・バルツァーノ『この村にとどまる』、プリーモ・レーヴィ『天使の蝶』、アルベルト・モラヴィア『同調者』、ヴィオラ・アルドーネ『オリーヴァ・デナーロ』など。『月を見つけたチャウラ ピランデッロ短篇集』で第1回須賀敦子翻訳賞受賞。