悲しき虎

2,420円(税込)

発売日:2025/08/27

- 書籍

- 電子書籍あり

レイプは私をどういう人間にしたのか。本国フランスで30万部を超えるベストセラー。

少女時代、継父にレイプされていた著者が、母親となった今、自身の体験とその傷がもたらす影響、加害者、世界中に存在する悪について、渾身の分析をする。表層的な共感を拒みながら、深い連帯を表現して感動をよび、本国フランスで「フェミナ賞」「高校生が選ぶゴンクール賞」などを受賞し、30言語で翻訳刊行予定の話題作。

第一章 人物描写

私をレイプした男のポートレート

ポートレート

再びポートレートの試み

「舌の先が口蓋を三歩下がって」

薄暗がりの中の寝室

彼にはいいところもあるのよ

ニンフェットのポートレート

奇妙な

性の自由

幻惑

サミーのポートレート

三面記事の連続としての私の人生

ホラー映画としての私の人生

アメリカ製メロドラマとしての私の人生

ハッピーエンド

真実を、すべての真実を、真実だけを言いなさい

私がこの本を書きたくない理由

痕跡を抱えた女性

秘密と嘘

「どうすりゃあいいのだ? 盗まれた心よ」

裂け目を探究する

グレーゾーン

模範的な囚人

第二章 亡霊たち

三十年後、トラウマについてのいくつかの考察

なぜなら私はレイプされたから

虎の手がかり

切り抜ける

同類扱い

私はどのように自分の娘に話したか

恥辱

出て行くのか残るのか

人生をやり直す

美学的ないくつかの考察

「人びとによって作り上げられたわれわれから出発して、

われわれが自分自身をどのような存在に作り上げるか」

普通の世界ともう一つの場所

暗闇の国

引用作品一覧

訳者あとがき

書誌情報

| 読み仮名 | カナシキトラ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮クレスト・ブックス |

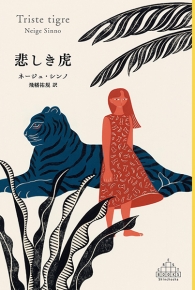

| 装幀 | Hiromi Chikai/Illustration、新潮社装幀室/デザイン |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 272ページ |

| ISBN | 978-4-10-590202-5 |

| C-CODE | 0398 |

| ジャンル | 文学・評論、ノンフィクション |

| 定価 | 2,420円 |

| 電子書籍 価格 | 2,420円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/08/27 |

書評

書ききれない痛みを書く

息をのむようなアルプスの美しい山々のほとり、家族の暮らす山小屋の地下室で、ベッドルームで、キッチンで、男は幼い少女にありとあらゆる性暴力を繰り返した。

その男は、少女の継父であり、下のきょうだいの父親であり、コミュニティのなかで頼りになるとされる男である。要するにそのような男が家の中で子どもに対して振るい続けた性暴力は、誰にも発見されることなく続けられた。

少女は成長しフランスを離れ、アメリカに渡り、二十一歳のときに男を告訴し、九年間の実刑判決を引き出す。それから二十年近くたってから、文学者となりひとりの娘を持つ母となり、子どもへの性暴力とは何かを書き記す。それがこの本であり、その少女がこの本を書いた著者ネージュである。

性暴力はいつ始まったのか、幼くして被害にあった多くの子どもがそうであるように、ネージュもまた、それが始まった時期をはっきり思い出すことができない。だがネージュは、被害を受けた家の地下室を記憶し、別の時にまた新たな記憶を取り戻す。断片的に現れる記憶に触れて母もまた、安全ピンが膣に入った六歳か七歳の娘の姿を思い出す。そういう風に記憶を重ね合わせるようにして、ネージュはそれがいつ始まったのかの記憶を手にする。

性暴力が幼い子どもの身体に何をもたらすか、ネージュは自分の身体に刻印された数々の痕跡を慎重に書き記している。背骨が歪み重度の脊柱側彎症になったこと。三十代の時に卵巣癌になったこと。ひとが耐えられないような痛みに耐えてしまえること。

身体に刻印された暴力だけではない。その痕跡は、大人になってから残り続ける。

祖父から性暴力を受けていたアーティストが、ラジオ番組で性暴力の影響を尋ねられ、自分をレイプしている祖父の息遣いを思い出して失神するので、長い間、自分は走ることができなかったと話すとき、ネージュもまた、レイプに耐えている自分の心臓の動悸を思いながらそれを聞く。兄たちに性暴力を受けた小説家が、鏡で身体を見ることの痛みを記すとき、ネージュもまた、新しい服を買い求める試着室で、継父の欲望の痕跡を見いだし泣く自分の姿を重ねてそれを読む。性暴力を受けた子どもたちは、大人になってからもその記憶に包囲されて生きている。

だからどんな言葉も、近親者からの性暴力が子どもにもたらすものを書き切ることはできない。継父は、ネージュの日記を自分の所有物のように読みコメントした。継父は、ネージュの聡明さや学校の成績の良さを、自分との「特別な体験」があるからだとネージュにいいきかせた。

加害者に感情や能力を名付けられることは、支配が刻印された言葉を手渡されるようなものだ。子どもをレイプするものたちは、言葉を獲得する時期にある子どもから言葉を奪い、子どもの世界を破壊する。

それでもネージュは生き延び、自分に起きたことを娘に話す。話を聞いた娘はまっすぐ母に問う。

――どうしてママのおばあちゃんにも言わなかったの? 先生には? ママは泣いていたの? 学校でも、それともおうちだけ? どうして誰も、ママがなぜ泣いているか訊かなかったの?

こうした問いかけ自体、ネージュの娘が、母は自分の絶対的な味方であることを信じ、子ども時代を守られ育てられている証だろう。

それはおそらく、ネージュが子どものときに、年下のきょうだいたちを宝物のように思っていたことや、子どもたちだけで駆け回った夏の草原の輝きを手放さないと決めたことも関係している。ネージュの子ども時代はレイプに汚染されている。それでも光り輝くような子どもの時間は確かにあった。そのわずかな時間を軸足にし、ネージュは生のほうに留まり、自分の娘を暴力の奈落に突き落とすことなく暮らし、この本を書きあげた。

私はこの本を、被害にあったかつての子どもや、そしてその子どもたちを、二度とひとりぼっちにしないと願うひとたちに読んでもらいたいと思っている。

性暴力が終わってもなお、生きようと決めたこの世界が平たい大地ではないこと。でもそのような場所で、暴力を手渡さないための営みを続けるひとがいること。そして、今度こそあなたの隣にいたいと願うひとがいること。

こうしたひとつひとつが性暴力を語り、発見し、裁く陣地戦のようなものになる。この本は、その営みを確かに広げる。本当になんという本だろう。

(うえま・ようこ 琉球大学教授)

波 2025年9月号より

単行本刊行時掲載

インタビュー/対談/エッセイ

かつての私は「獲物」だった

少女時代、継父にレイプされていた。その過酷な体験を綴った『悲しき虎』の著者が語る。

聞き手・翻訳 飛幡祐規

――『悲しき虎』はフランスでの刊行から二年を経ずに三〇万部を記録し、翻訳権も三〇か国以上に売れました。フェミナ賞、高校生が選ぶゴンクール賞、ル・モンド文学賞などたくさんの文学賞を受賞されています。これほどの反響を予想されていたでしょうか。

フランスやたくさんの国でこの本が評価されたことは嬉しく、光栄です。本がどのように受けとめられるか、前もってはわかりません。それに私は、子どもへの暴力について語ることに対して、社会の中に抵抗があるのを承知していました。とても悲痛なテーマだからです。でも私は、作品の中に自分のエネルギーと怒り、知性のすべてを注ぎ込みました。それが作品に特殊な力を与えたようで、性暴力に対する告発が広がる社会の激変に私自身も参加できているという印象を持ちました。

――タイトルの『悲しき虎』という言葉にはどんな思いが込められているのでしょうか。日本では、虎は強くて憧れの対象になることもある動物です。英文科出身でない一般の読者には、タイトルのもとになっているウィリアム・ブレイクの有名な「虎」の詩は、それほどなじみがないのですが。

このタイトルは私にとって多くの響きを持ち、さまざまな意味とシンボルを内包しています。最も顕著な象徴は暴力です。虎のように恐ろしく、惹きつける力を持つ加害者/捕食者は、被害者/獲物を絶対的に支配します。絶対的な力を持つ虎(捕食者)に人は感嘆します。一方、私は逃げられる可能性がない獲物でした。この作品で私は、両者のあいだの複雑な関係を示し、言語の力で観点を変えることによって、暴力や権力者に価値を与えることの問題点を読者に感じてほしいと思いました。論理と知性を働かせると、性的虐待者、つまり権力を濫用して他者を貶める人物がいかに惨めで情けない人間か、「哀れなやつ」、「悲しき虎」であるかが見えてきます。

しかし、このタイトルには他にもたくさんの虎、さまざまな矛盾と逆説的な要素が結集されています。怒り、悲しみ、力強さと弱さ、喜びとメランコリーなど、この作品全体を貫いて共存する感情のすべてを読者が感じられるように。

――自分の性的虐待について、あるとき書く決心をされたのはどんなきっかけからでしょうか。また、それまで一人称を使わなかったのにあえて一人称で書くことにしたのはなぜですか。

性的虐待を語るタブーを破ることは容易ではありませんが、ひとたび一歩を踏み出すと、解放的な力に支えられました。きっかけは、メキシコのチアパスでサパティスタ民族解放軍の社会運動の女性たちが主催した国際集会*への参加です。暴力が遍在するメキシコでのフェミニストの反逆という、決定的な瞬間を私は体験しました。世界各地から集まった大勢の女性たちは、自分が受けた性暴力を語りました。私はそこで、子どもへの性的虐待がものすごく蔓延した現象であり、あらゆる国、文化、階層の人に共通の不幸なのだと認識しました。子どものときに受けた暴力と悲しみのせいで自分の中で感じていた孤独は、多くの人が共有しているのだと、頭だけでなく身体、自己の存在全部で深く理解したのです。この認識から、私は一人称で自分の体験を書く決心をしました。その一人称は個人的な「私」ではなく、共通の集団の悲劇が反映されたものなのです。

――#MeToo運動など、女性や被害者が声をあげることができるようになった社会の変化をどう見ていらっしゃいますか。フランスでも告発や裁判が増えていますが、性暴力撤廃への政治的な意思はひどく不十分で、「レイプ文化」がいまだ維持されている面があります。なぜこれほど社会の「否認」は強力なのでしょうか。そして、どうしたらそんな社会を変えられるとお考えでしょうか。

社会的な「否認」は、家庭内から政界に至るすべてのレベルに及んでいて、その理由はたくさんあると思います。主要な原因の一つは、あらゆる部門で不均衡な力関係が存在し、権力を持つ強者たちは、罰せられずに他の人々を自分の好きなように使えると思っていることです。

この状況を変えるには、何世紀も前から私たちが自明のものとしてきた生き方や習慣の多くを変えなくてはならないでしょう。でも、やってみたらいいのではないでしょうか。それには、子ども時代を最も重要なものとして優先的に考えることが大切だと思います。子ども時代をあらゆる人間の生の中枢、未来を創造する「るつぼ」と見ることで、世界を変えるのです。

*メキシコで最も貧しい州とされるチアパス州で、先住民の権利、農民の生活向上と自治を掲げるサパティスタ民族解放軍が2019年12月末に主催した、二回目の「闘う女性たちの国際集会」(女性だけの大規模な集まり)。

(ネージュ・シンノ)

波 2025年9月号より

単行本刊行時掲載

短評

- ▼Uema Yoko 上間陽子

-

私がどうしても泣けるのは、どんな言葉も「そのこと」にたどり着かないと知りながらも、著者が言葉を紡ぐことをやめないことだ。あの小さくて、華奢で、まだ自分で髪の毛をとかさないような子どもが、ひざまずき拷問される。著者は今なおその記憶を生きながらも、青草が匂い立つ夏の草原や、生まれたてのきょうだいを宝物のように思った日々を手放さない。そして、兄王子にかけられた呪いを解こうとイラクサを編む姫のように、そこに座り言葉を紡ぐ。おそらくそれが、「そのこと」を抱えて沈黙する誰かをひとりきりにしない、ほとんど唯一の方法だからだ。

- ▼Annie Ernaux アニー・エルノー

-

私が最近読んだ傑作は紛れもなく、ネージュ・シンノの『悲しき虎』です。いかにひとりの人間の子ども時代が、大人によって破壊されてしまうのかについて、私がこれまで読んだ中で最も力強く、奥深く描かれた作品です。誰もが、とりわけ思春期の人が読むべきだと思います。

- ▼Les Inrockuptibles レ・ザンロキュプティーブル誌

-

目がくらむような知性に満ちた驚くべきテキストだ。自叙伝とエッセイが混合された、アメリカ流ノンフィクションの語り。大人による子どもへの虐待、レイプ、支配と服従、そして、より広範な問題についての総合的な作品である。

著者プロフィール

ネージュ・シンノ

Sinno,Neige

1977年、フランスの南アルプス地方オート=アルプ県生まれ。フランスとアメリカの大学で学ぶ。博士課程ではレイモンド・カーヴァー、リチャード・フォード、トバイアス・ウルフについて研究。2006年からメキシコ在住。作家、翻訳家(英語、スペイン語)。これまで小説『La Vie des rats(「鼠の人生」)』、『Le Camion(「トラック」)』、『La Realidad(「現実」)』を発表。『悲しき虎』で、フェミナ賞、高校生が選ぶゴンクール賞、ル・モンド文学賞、ストレーガ・エウロペオ賞など多数の賞を受賞。

飛幡祐規

タカハタ・ユウキ

エッセイスト、ジャーナリスト、翻訳家。1956年東京生まれ。1974年渡仏。パリ第5大学にて文化人類学を、パリ第3大学にてタイ語・東南アジア文明を専攻。著書に『時間という贈りもの』、『それでも住みたいフランス』、『ふだん着のパリ案内』ほか。訳書にシャンタル・トマ『王妃に別れをつげて』、ヤニック・エネル『ユダヤ人大虐殺の証人ヤン・カルスキ』、ジャン=リュック・メランション『共同の未来』(共訳)ほか。フランス人の夫とパリ在住。