社会思想としてのクラシック音楽

1,760円(税込)

発売日:2021/05/26

- 書籍

- 電子書籍あり

バッハからショスタコーヴィチまで音楽を通して政治と経済を学ぶ。

近代の歩みは音楽が雄弁に語っている。バッハは誰に向けて曲を書き、どうやって収入を得たのか。ハイドンの曲が徐々にオペラ化し、モーツァルトがパトロンを失ってから傑作を連発したのはなぜか。ショスタコーヴィチは独裁体制下でいかにして名曲を生み出したのか。音楽と政治経済の深い結びつきを、社会科学の視点で描く。

クラシック音楽の社会的意味付け

音楽はなぜリベラル・アーツに含まれたのか

「発明は必要の母」でもある

合理性の行き過ぎと反社会性

平等と「多数者の支配」

技術革新と政治的自由の問題

匿名から個人の名前へ

教会から劇場へ

使用人としてのモーツァルトとハイドン

絵画の場合でも

天に垂直に向かう祈り、横へ広がる陶酔

ロマン派初期にバッハは復活したのか?

バッハとその後の音楽

シューベルトの対位法

ヘーゲルはバッハの美をどう表現したか

世評や流行を気に掛ける

職人集団の行動様式

優れた芸術家は自分の作品に満足しない

ショパンの愛国心

郷愁と平等思想

思考の器官としての言語

「ロシア五人組」のナショナリズム

チャイコフスキーの伝統的な立場

マックス・ブロートのチェコ・ナショナリズム

「懐かしさ」という共通感覚

ジャンルや形式の分類は難しい

小編成オーケストラ――ハイドンのミニマリズム

マーラー『交響曲第八番』(「千人」)のスペクタクル

演奏家の集団としてのオーケストラ

「通奏低音」の役割とその後退

演奏者の自律性と対等な立場

自律的な演奏家が「全体に合わせる」

オーケストラと指揮者という関係の成立

指揮者の仕事は何なのか

伝統と合理性を体現するカリスマか

教育する力を持ったリーダー

自由と秩序をどう両立させるか――朝比奈隆の感慨

楽器の性能の向上

複製技術の問題

絵画の場合

音楽における録音と再生

演奏芸術におけるデモクラシー――グールドの問題

「芸術家としての聴き手」の自由

いつ、誰によって制作されたのかは重要か

複製技術が拡大させた芸術家の所得格差

才能のわずかの差は報酬では拡大される

複製技術は芸術鑑賞を散漫にする

アドルノのエリート意識

世界最初の民営オーケストラ

領主の権力は教会のそれを上回る

公務員バッハの所得を推計する

晩年のモーツァルトにパトロンはいなかった

契約をめぐるトラブルは何を示すか

批評家というパトロン

仮想の批評空間「ダヴィッド同盟」

批評家の役割と「セクト」の機能

バイエルン国王ルートヴィヒ二世

自己中心の芸術家にとってのパトロン

「大衆」の音楽としてのワーグナー――フルトヴェングラーの見方

性格は政治体制に影響される

ショスタコーヴィチの曖昧さと一貫性

ショスタコーヴィチにとっての対位法

「抵抗の精神」の強靱さと柔軟さ

対立を避け、沈黙し、皮肉る

ソ連軍の反攻とスターリングラードの勝利

スターリンは神格化を望んだ

「ジダーノフ批判」を諷刺する“ラヨーク”

形式主義と社会主義リアリズム

ゴーリキーの運命

『証言』の中のプロコフィエフ

プロコフィエフの奇妙な亡命

フー・ツォンの芸術――体制の犠牲者

国家主導による「文化十字軍的」政策

音楽が秘める二面性

音楽は言葉の「しもべ」だった?

ワーグナーの目指したもの

音楽は宗教と袂を分かったのか

音楽は政治を動かすことがある

職人の行動規範――幸田露伴の「私益公益」論

デモクラシーと個人主義

「個人」は「社会」のあとに発見された

感動の源泉――自己を越えるものを求める

社会主義リアリズムは不一致を許容しない

感覚と想像力

美を感じる力としての想像力

多数の専制から自由になるには

祈りとしての音楽の終焉

書誌情報

| 読み仮名 | シャカイシソウトシテノクラシックオンガク |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | 考える人から生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 304ページ |

| ISBN | 978-4-10-603867-9 |

| C-CODE | 0373 |

| ジャンル | 哲学・思想 |

| 定価 | 1,760円 |

| 電子書籍 価格 | 1,760円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2021/05/26 |

書評

音楽史から見る「権力」と「社会」

バッハからショスタコーヴィチまで音楽は何を語るのか

日本の大都市では、中心街区に超高層ビルの宏壮な姿を、よく見かける。林立しているエリアも、なくはない。他の建物を見おろす、そのたたずまいは圧倒的である。都市景観のなかでは、いちばんきわだっている。

江戸時代までなら、市中でいちばんめだったのは城郭であったろう。とりわけ、天守閣は周囲からあおぎ見られている。それらは、大名とよばれた支配者たちの、その象徴的な建築であった。

その意味で、超高層ビルは現代の城郭であり、天守閣なのだと言える。現代社会を席巻するブルジョワジーたちの、それこそ根城にほかならない。今日の都市景観は、権力のにない手が領主から資本家へかわったことを物語る。

そして、超高層ビルは、かならずしも単体で威容を見せつけているわけではない。たいてい、きそいあうかのように高さや大きさをほこるビルが、複数存在する。ひとつの街に、大名の城郭だけが屹立していた江戸期とは、様子がちがう。

現代社会に君臨するブルジョワジーの拠点は、市中に点在しているということか。その光景は、権力もまた、ひとつがきわだたず、分散していることをほのめかす。あるいは、網の目状にひろがっていることを。

室町時代までの権門勢家は、自分たちの居館や基地を、あまり大きくかまえない。彼らが建築的な情熱をかたむけたのは、宗教施設であった。彼らじしんの世俗的な拠点ではなく、寺院などの構えで見栄をはったのである。

それだけ、聖なるものには遠慮があったのだろう。しかし、江戸期には世俗の権力が、自らの館を民衆の前へおしだした。宗教の権威を前に、自分たちの身をかがめようとはしなくなる。安土桃山時代は、その移行期として位置づけうる。

このおおざっぱな見取図が、どこまで正鵠をいているかは、さだかでない。しかし、街にならぶ建築のありかたは、まちがいなく大きな変貌をとげてきた。そして、その変容は社会や権力のうつりかわりをしめしていると考える。

ただ、こういう話に建築好きの人たちは、あまり興味をしめさない。それよりは、松本城と松山城の優劣などを語りたがる。あるいは、六本木ヒルズ森タワーやNTTドコモ代々木ビルのはなつ異彩に、話題があつまりやすい。建築史の叙述も、すぐれているとみなされた建物の歴史を、ふつうはおいかける。権力や社会の推移などは、関心の埒外におかれるものである。

ながながと、建築の話をつづけてきた。これには、訳がある。じつは、音楽をあつかうこの本も、権力や社会のありかたをうかびあがらせようとしている。

ヨーロッパでは、一八世紀に教会の枠からとびだす音楽が、つくられだす。ミサ曲ではなく、オペラへ音楽家たちが力をこめるようになりだした。ミサそのものも、カトリックへ奉仕する度合いを弱めていく。器楽曲の普及も、教会ばなれの勢いとともにある。交響曲や弦楽四重奏曲などの成立も、そのことと無縁ではない。ソナタ形式の登場も、この同じ趨勢にうながされていた。

ひとつの旋律を美しくひびかせるために、伴奏がそえられる。この形も、一九世紀的な市民社会のたまものであるという。ただ、ひいでた音楽家たちは、かつての対位法がもたらす宗教的な効果も知っていた。だから、ブルジョワの世紀をむかえてからも、その技法を手ばなそうとはしない。あのワグナーでさえ。

デモクラシーの時代は、音楽鑑賞のありかたもかえていく。とりわけ録音と複製の技術的な発達は、不可逆的な変化をもたらした。その詳細にも、著者の分析はおよんでいく。

これは、音楽そのものを論じた本ではない。音楽史の推移からすけて見える社会変動を、とらえようとする一冊である。ついでに言えば、デモクラシーの成立を、かならずしも歓迎していない。音楽的には、こまったところもいろいろあると説いている。私には、そこがいちばんおもしろかった。

ただ、一般のクラシック愛好家が、こういう話をよろこぶかどうかは、わからない。やはり、多くのマニアは鑑賞の耳を語りあうことに、興じやすいだろう。ベートーベンのピアノソナタは、ギレリスかリヒテルか。朝比奈隆のブルックナーは、ほんとうのところどうなんだ、などというように。

そして、この本はそういう問題にも、しばしば言いおよんでいる。著者じしんの鑑賞歴から名演の数々を紹介するくだりも、けっこうある。耳のこえたマニアもうならせる読み物になっている。

音楽史からうかがえる社会の変容を、えがきだす。それが経済学徒である自分の役割だと、いっぽうでは言っている。だが、それだけにはとどまっていない。余談として、音楽そのものへの言及も、あちこちでしめされる。

アドルノの分析を、こう論評するくだりがある。「アドルノの中産階級批判には、中間層に対する優越感が潜んでいる」。だが、アドルノの音楽的な実力を考えれば、「このエリート意識は自然なもの」だろう。「哲学者の余技」ではない「迫力」が、アドルノにはある、と。

著者もまた、現代の「ダヴィッド同盟」にくみする一人であるらしい。今紹介したアドルノへの讃辞は、この本にもつつしんでささげよう。

(いのうえ・しょういち 風俗史研究者・国際日本文化研究センター所長)

波 2021年6月号より

「洞察」と「愉悦」があふれる本

バッハからショスタコーヴィチまで音楽は何を語るのか

「経済思想の泰斗による異色の音楽論」という紹介がはばかられるほどに深い本である。極めて包括的かつ体系的な音楽社会学論である。気ままにお気に入りの曲を選んで思索をめぐらすエッセイとは違う。音楽と宗教、楽譜の出版とマーケットの誕生、中間市民の台頭と音楽における経済構造の変化、指揮者と統治の問題、全体主義国家における音楽のありよう、国民楽派におけるナショナリズム等々、「音楽の近代」を考えるとき外せない主題が、網羅的に考察される。この一冊で近代音楽史の流れとポイントをあらかた理解できる。しかも作品や伝記事実やデータについての知識と洞察は、完全にアマチュアの域を超えている。

しかしながら本書は同時に、絶対にアマチュアの手からしか生まれ得なかったものでもある。私がなにより圧倒されたのはそこだ。どのページにも無為の知的愉悦があふれている。私のように音楽研究を職業にしてしまった人間にはこれが出来ない。アマチュアの語源は「アマートル」=「愛する人」だった。この言葉が「素人」という否定的な意味に転じるのは、まさに本書の対象たる近代市民社会に入ってからのことだろう。「愛」などという何の利潤ももたらさないものは、近代社会からは消し去られていくのだ。その中で音楽こそは、無私の愛と愉悦の最後の避難場だったともいえよう。してみれば、音楽について敢えてアマートルの立場から、しかし真正面から論じることで、著者は暗黙の近代批判としたかったのではないかとも思えてくる。

さらにいえば本書の射程は音楽史論にとどまるものではない。これは実は音楽史に託されたデモクラシー論でもあるのだ。中心的に扱われるのはバッハからマーラーまで。啓蒙時代から第一次大戦までである。超越者(神であれ王であれ)を否定し、「すべての人間が自由で平等な個だ」という理念を人々が信じたこの時代を、二十世紀の全体主義国家(ショスタコーヴィッチのソ連)を参照しつつ、市民時代の最末期たる今日から著者は批判的に振り返る。

印象的なのは、「社会は独立した個人が集まって作るものだ」という近代のイメージを、著者が真正面から否定することだ。著者によると事態は逆だったのであり、まずあったのは集団(社会/共同体)であって、それが近代における個の意識の目覚めとともに、徐々に個人へと分解されていったとされる。経済思想を専門とする著者がなにゆえ音楽にここまでの情熱を傾けてきたか、理由は明らかだ。近代市民社会において音楽には、個に分解された群衆を再び「全体」として統合するという、途方もない役割――かつて教会が果たしていた役割――が与えられるようになった。ベートーヴェンの「第九」は好例だ。デモクラシー論が「社会における個と全体の均衡」についての思索であるとすれば、必然をもって音楽が思考モデルとして選ばれているのである。

抽象的であると同時に、極度に感覚的であるという不思議な両義性の故に、音楽は超越世界の啓示に最も適った芸術ジャンルであった。それはバラバラの個の群れに向かって「高きところにある不可視のあれに耳を傾けよ」と呼びかける。かくして本書では「超越」が音楽論とデモクラシー論を通約するモチーフとなる。著者いわく自由と道徳はセットであり、道徳の刷新なしには自由も平等も存在しない。そして道徳を保証するのは広い意味での宗教であって、ここには美や理想や価値といったものも当然含まれる。著者はそれらに共通するのが「ずれ」だという。未来の理想を描くことも、他者へのおもんばかりも、一枚の絵に美を感じることも、そして祈ることも、目の前の現実から「ずれ」た、その向こうにあるものを構想する力なのだ。そして「天の声を聴く」という言い方をするように、音楽こそ彼方の何かを指し示す芸術の最たるものである。

だが大衆社会が本格的に始まる1920年代、超越的ヒエラルキーの啓示とは根本的に相容れない音楽原理が生まれてくる。それがシェーンベルクの十二音技法だと著者は考える。「すべての一人が一票」の普通選挙制の原理に似て、そこではオクターヴ内の十二音が完全に等価に扱われる。特定の音の優先使用はヒエラルキーを作り出すものとして排除される。かくして本書は十二音技法への懐疑的言及で締めくくられる。平等しかないデモクラシーと同じく、シェーンベルクによるすべての音の平準化は、混沌とした不協和音しか生み出さなかったのではないかと示唆されるのだ。

つまるところ著者は、音楽論に託して「自由で平等な個人と両立させる形で、人はいかに超越を再び見出せるか」と問うているのであろう。あまりにも重い問いかけである。思い出されるのは「無神論者となった現代人が、いかに神と格闘し、再び祈ることを見出すか」という一節が、ほかならぬシェーンベルクの書簡にあることだ。逆説的にも十二音技法は、超越の希求の果てに彼が辿り着いたものだった。そして事実、演奏次第で彼の音楽には不思議な「美」が宿る。ただしそれは尋常ならざる意志と能力と献身を要求する……。このことを音楽研究を生業とした者の立場から示唆して、著者へのささやかな応答としたい。

(おかだ・あけお 音楽学者・京都大学教授)

波 2021年6月号より

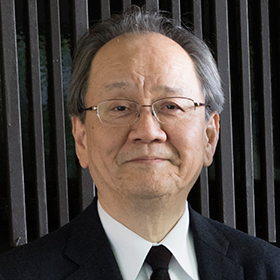

著者プロフィール

猪木武徳

イノキ・タケノリ

1945年、滋賀県生まれ。経済学者。大阪大学名誉教授。元日本経済学会会長。京都大学経済学部卒業、マサチューセッツ工科大学大学院修了。大阪大学経済学部教授、国際日本文化研究センター所長、青山学院大学特任教授等を歴任。主な著書に、『経済思想』、『自由と秩序』、『戦後世界経済史』、『経済学に何ができるか』、『自由の思想史』、『デモクラシーの宿命』など。