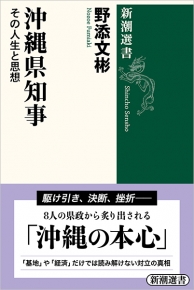

沖縄県知事―その人生と思想―

1,760円(税込)

発売日:2022/09/22

- 書籍

- 電子書籍あり

生身の知事から、まったく新しい沖縄現代史が見えてくる!

「基地か経済か」「政府との対立か協調か」――沖縄は常にこの二分法で語られてきた。しかし歴代の県知事たちは、保守であっても時に首相を鋭く批判し、革新であってもしばしば官邸と協力した。屋良朝苗、西銘順治から翁長雄志、玉城デニーまで8人の肉声から、単純化された保革対立では見えない沖縄問題の深層を読み解く。

註

書誌情報

| 読み仮名 | オキナワケンチジソノジンセイトシソウ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 雑誌から生まれた本 | Foresightから生まれた本 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 320ページ |

| ISBN | 978-4-10-603889-1 |

| C-CODE | 0331 |

| ジャンル | 政治 |

| 定価 | 1,760円 |

| 電子書籍 価格 | 1,760円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2022/09/22 |

書評

沖縄の知事にしかわからない重く複雑な思い

五年前の夏、大田昌秀元知事の通夜にかけつけた翁長雄志知事は、冷たくなった額に手をあてて語りかけたという。

ふたりは1990年代を通して、激しく敵対した。当時の大田知事は革新陣営に支えられ、相対する翁長氏は保守のど真ん中である自民党沖縄県連の幹事長だった。翁長氏の追及ぶりは、今も議会関係者の語り草になっているほどだ。

「大田さんの額に触れて、どんな言葉をかけたんですか」

私が尋ねると、翁長氏は少し考えてから口を開いた。

「心の中で言わせてもらったのは、大田さんの思いを私もしっかり持っていますと。うちなーんちゅのそういった気持ちをいかにして政治の場で実現できるか、がんばっていきたいと思います」

そして、こう語りかけたという。

「見守ってください」

かつて普天間基地の辺野古移設を推進していた翁長氏は後にその立場を変え、大田氏と同じように政府と対立していた。そのことが大田氏への理解を深めたのかもしれない。

いや、それだけではない。そう思わせたのは、さらなる翁長氏の言葉だった。自分が発する言葉が、かつて敵対していた大田氏とよく似ていることに気づくというのだ。

1995年に起きた米兵による少女暴行事件のあとの県民大会で、当時の大田知事は「少女の尊厳が守れなかったことを心から詫びたい」と語りかけた。そして後に知事になった翁長氏は、2016年にうるま市で起きた、やはり元海兵隊員で米軍属の男による暴行殺人事件のあと献花に訪れ、「守れなくてごめんなさい」と頭を下げている。

保守であれ、革新であれ、沖縄県知事をやった人間でなければわからない重く複雑な思いがあるのだろう。だからこそ翁長氏はかつての立場を超えて、亡くなった大田氏に「見守ってほしい」と声をかけたのだ。翁長知事はその翌年、政府との対立を深めたまますい臓ガンで後を追う。

野添文彬氏の『沖縄県知事―その人生と思想―』は、沖縄県知事がどんな存在であるか、その輪郭をくっきりと描き出す。戦後の八人の知事は保守であれ、革新であれ、宿命的に沖縄ならではのふたつの重い荷物を背負う。ひとつは「基地問題」、もうひとつは「経済振興」だ。

沖縄からすれば、望んでもいないのに過重な米軍基地が置かれ、望んでもいないのに戦後、日本から切り離され、高度成長から取り残されたのだ。ふたつの問題を解決するために中央政府が全力を尽くすのは当然、と考えるだろう。

ところが現実にはそうはならない。基地問題で政府の呑めない要求を突きつければ、経済振興の補助金の額を減らされ、より多くの補助金を求めれば、基地問題で我慢を強いられる。時に政府側はあからさまにそのふたつをリンクさせて脅しに使い、沖縄側も背に腹は代えられず、基地をカードとして使っていく。

八人の知事たちがそのバランスをどう取るか、もがき、悩み苦しむ様を、野添氏は共感を持って描いていく。知事とてひとりの県民、沖縄戦やアメリカ支配の苦悩と無縁の人などいない。だからこそ苦しみ抜くのだ。県民のひとりひとりが持つべき人権を守るのか、それとも目の前の生活を守るのか。

そしてそのバランスが崩れると、容赦なく振り子が振れる。革新が続くと保守に知事を任せ、その県政が揺らぐと再び革新の知事に未来を託す。でも結局は、保守も革新も登り方が違うだけで、目指している山頂は同じなのではないか。野添氏の描く、ひとりひとりの知事の生い立ちや葛藤を読んでいるうち、そう思えてくる。

さらに戦前戦後、本土に振り回され続けてきた結果の「基地問題」と「経済振興」なのに、なぜ沖縄の知事たちが、そのバランスの中でもがき苦しまなければならないのか。沖縄への思いが薄れている、中央の政治家たちの言動に触れるたび、その思いを強くする。

八人のうち私は四人の知事にインタビューする機会を得たが、亡くなった翁長氏のこの言葉が、沖縄県知事の本質を射抜いているように思える。

「知事というのは県民のお父さんですから」

歴史の記憶が織りなす複雑な感情を持つ県民を束ねるには、父性や母性のような、包み込むような大きさこそ求められるのかもしれない。そしてだからこそ、沖縄県知事は行政の長という言葉では括りきれない、特別な存在なのだ。今後、若い世代の意識の変化、さらには台頭する中国の脅威の中で、県民たちはどんな知事像を求めるのだろうか。

読み終えて思う。この本は戦後の沖縄の映し鏡だ。しかしそれだけではない。同時に、日本とはどんな国かを、残酷なまでに映し出していると。

(まつばら・こうじ ジャーナリスト)

波 2022年10月号より

著者プロフィール

野添文彬

ノゾエ・フミアキ

1984年生まれ、滋賀県出身。沖縄国際大学法学部地域行政学科准教授。一橋大学経済学部卒業後、同大学大学院法学研究科博士課程修了。博士(法学)。専門は国際政治学、日本外交史、沖縄基地問題。主な著書に『沖縄返還後の日米安保 米軍基地をめぐる相克』(吉川弘文館、2016年/沖縄協会沖縄研究奨励賞、日本防衛学会猪木正道賞奨励賞受賞)、『沖縄米軍基地全史』(同、2020年)がある。