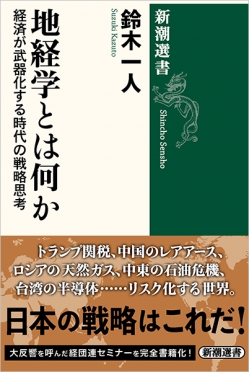

地経学とは何か─経済が武器化する時代の戦略思考─

1,925円(税込)

発売日:2025/09/25

- 書籍

- 電子書籍あり

「地政学+経済安全保障=地経学」 危機の時代を生き抜く視座。

自由貿易とグローバル化が終わりを告げ、トランプ関税、中国のレアアースなど、経済が武器化する時代が到来した。この危機を乗り切るために必要となるのが、地政学に経済安全保障の概念を取り入れた「地経学」の思考である。国際政治学の第一人者が、半導体、宇宙、資源など様々な視点から新たな時代の日本の指針を示す。

はじめに

グローバル化が生み出す「勝ち組」と「負け組」/武器化される経済/「地経学」から考える

序章 地経学時代の経済安全保障

重要性を増す経済安全保障/地経学とは何か/台湾の「シリコンシールド」/地経学的パワーの影響力と限界/地経学における経済安全保障/「戦略的自律性」の考え方/半導体の対中規制やトランプ関税/「戦略的不可欠性」の考え方/米中の技術覇権競争/守るべきものは経済秩序/USスチール買収と投資スクリーニング/「スモールヤード・ハイフェンス」/なぜグローバル化は起きたのか/相互依存が招いた「三つの罠」/第一の相互依存の罠:グローバル化の罠/第二の相互依存の罠:政経分離によるグローバル化の継続/第三の相互依存の罠:政経融合による経済の「武器化」

第一章 半導体をめぐる地経学

なぜ今、半導体に注目が集まるのか/半導体の種類と性能/軍事能力の差に直結/日本の半導体産業衰退の理由/垂直統合から水平分業へ/TSMCの成功/ラピダスへの期待/評価される日本の安定感/台湾有事のリスク分散/重要な役割を果たす五か国/経済安保の観点から見た「日本の復活」の意味/半導体をめぐる地経学的パワーの競争/「補助金競争」はプラスサムゲーム

第二章 地経学からみたITとAI

インターネットが現代の地経学を作り上げた/情報のスピードと流通量の劇的な変化/SNSの登場ですべての人が発信者に/共通認識や社会規範の希薄化/偽情報、陰謀論の横行という大問題/情報通信をめぐる国家とビジネスの相克/グレート・ファイアウォールと「アラブの春」/ITネットワークを支えるハードウェア/海底ケーブルの脆弱性/衛星コンステレーションによる通信網/半導体とスマートフォン/LINEが犯した過ち/iPhone製造における国際分業/誰がデータを管理するのか/競争相手をネットワークから排除/ファーウェイとティックトック/AIの進化とデータセンター/ChatGPTの衝撃/AIをどう規制するか/データセンターと電力消費/半導体の進化と量子コンピュータ/通信・AI分野での中国の実力/経済と政治のバランス

第三章 地経学で考える宇宙の秩序

宇宙開発の歴史/「第一局面」は国家主導の宇宙開発/三番目に月面に降りた人の名は?/GPSは軍民ともに利用/「第二局面」での「民主化」「商業化」/多くの民間企業が参入/軍事面では「補完」から「不可欠なインフラ」へ/宇宙システムは脆弱である/高まる衝突リスクと攻撃リスク/デブリ除去をどう進めるのか/米宇宙軍による宇宙監視システム/戦争と平和の間の「グレーゾーン事態」/宇宙における攻撃の種類/宇宙を「地」経学的観点から見る難しさ/オペレーターの制御による秩序づくりを/改善に向けたFCCのルール変更/ロシアの核兵器配備疑惑/中ロはなぜガバナンス案を提起したか/EUも失敗したルールづくり/月面探査をめぐる地経学/ロケット燃料としての水資源の存在/米中月面開発競争/日本が目指す国際的ルールづくり/宇宙開発と経済安全保障

第四章 資源と地経学的パワー

資源と地経学的パワーの関係/資源を武器化できる米ロ/「運命論」を乗り越えるための日本の努力/国際標準を作ってきたEUの伝統/EV規制でEUを出し抜いた中国/大事なのは「規範を作る側」にいること/脱炭素、脱ロシア、脱原発の「トリレンマ」/ウクライナ侵攻が生んだリアリティ/ロシア制裁のエネルギー的側面/中国・インドという抜け道/「脱炭素」は明確なビジョンだったが……/日本は覇権競争に参加するのか?/日本メディアの中東理解は浅い/アブラハム合意は想定できた/サウジが進める脱炭素の試み/シェール革命で変化した米国の中東戦略/イスラエル・パレスチナ問題/「相場観」の中での交戦も/フーシ派による紅海封鎖/鉱物資源をめぐり存在感を高める中国/国際的なエネルギー地経学と日本の立ち位置/エネルギー消費国としての立ち回りも

第五章 経済制裁と地経学

経済制裁とは何か/抜け穴もある国連安保理制裁/単独制裁と同志国による制裁/経済制裁の四つの手段/資産凍結についての考え方/経済制裁が効きにくいケース/ドル、SWIFT、保険による制裁/保険制裁をかいくぐるロシア/権威主義国家に経済制裁が効きにくい理由/国民を傷つけない「スマート制裁」への転換/国連制裁の現場から見えたもの/SWIFTは「金融版核兵器」ではない/対ロシア制裁の徹底は難しい/アメリカの二次制裁の仕組み/ライセンス取り消しか課徴金か/暗号資産はドル制裁回避につながるのか/重層的な制裁が功を奏したイラン制裁/制裁解除を目指す穏健派大統領の誕生/トランプ政権の核合意離脱で高まる核リスク/ままならぬ対ロ経済制裁/日本は独自の対応/二次制裁で中国の銀行がターゲットに

終章 トランプ時代の地経学

第二次トランプ政権の衝撃/教育、研究への打撃も/第一次トランプ政権の貿易政策/第二次政権の関税政策の諸類型/誰も想定しなかった「相互関税」/地経学的パワーの行使としての関税政策/サプライチェーンを米国内に/ソフトパワーを失ったアメリカ/リスペクトを求めて信頼を失う/「アレサ・フランクリン・ドクトリン」の先へ/米中との付き合い方/日本が地経学的に生きていく道/いかにしてルールメーカーになっていくか

おわりに

書誌情報

| 読み仮名 | チケイガクトハナニカケイザイガブキカスルジダイノセンリャクシコウ |

|---|---|

| シリーズ名 | 新潮選書 |

| 装幀 | 駒井哲郎/シンボルマーク、新潮社装幀室/装幀 |

| 発行形態 | 書籍、電子書籍 |

| 判型 | 四六判変型 |

| 頁数 | 288ページ |

| ISBN | 978-4-10-603934-8 |

| C-CODE | 0330 |

| ジャンル | 政治、ノンフィクション |

| 定価 | 1,925円 |

| 電子書籍 価格 | 1,925円 |

| 電子書籍 配信開始日 | 2025/09/25 |

書評

「ラスボス」が語る地経学入門

地経学という言葉を頻繁に目にするようになったのはいつ頃からだろうか。私の場合、「オッ、地政学かと思ったら違うのか。地経学なんていう言葉があるのか」というようなことを数年前に思った記憶があるので、おそらく横文字ではなく日本語で遭遇したのだろう。とすると、2020年代に入る頃には、もうこの概念が日本語になって言論空間で流通していたことになる。

そうこうするうちに2022年には地経学研究所(IOG)が設立されて、我が国における外交・安全保障議論の中心に「地経学」がドーンと鎮座しているということになった。本書『地経学とは何か─経済が武器化する時代の戦略思考─』の著者である鈴木一人教授は、まさにそのIOGの所長を務める人物である。ということは、日本における地経学議論のラスボスみたいな存在だ。そのラスボスが地経学について語る本書は、入門編として最適の一冊と言えよう。

しかし、地経学ブームの少し前には地政学がブームであったことを、多くの読者は覚えておられるのではないだろうか。それから経済安全保障ということが盛んに叫ばれるようになり、今度は地経学だということになった。一応、安全保障を商売としている私から見てさえ、実に目まぐるしい。一般人からすると「なにそれ」という感じであろう。

そこで改めて整理してみたい。地政学、経済安全保障、地経学。これらの諸概念はいかなる関係にあるのだろうか。まずは字面が似ている地政学(Geopolitics)と地経学(Geoeconomics)から手をつけてみよう。

地経学という用語が地政学を意識して作られたものであることは明らかだ。鈴木教授の言い方を借りるなら、「これまでの「地政学」の枠組みの中に、経済が「武器」として組み込まれ、国家間対立の手段として、経済が用いられるようになる」という関係性であるらしい。経済の地政学化、と理解しておけばよいのだろうか。

では、その地政学とは何なのだ、と言われると、これがまた難しい。当たり障りない感じに言えば「地理と政治の関係を研究する学問」ということになろうし、最も辛辣な評価では「侵略を正当化する疑似科学」であるとされる。平均を取ると、「地理をめぐる国家間のゼロサムゲーム的論理」といったあたりになるだろうか。地政学的理解においては、土地とか資源というのは奪い奪われるものであり、Win-Win的関係は基本的に想定されていないからだ。したがって、地政学的世界観では最終的に強者が弱者を併呑し尽くすまで生存競争が続くとされている。

だが、これはあまりにも「力」中心の世界観だ。皇帝とか将軍とかが血走った目で見ている世界の話であって、算盤片手の商売人的=経済的論理は全く無視されている。

現実に私たちの生活をかなりの程度まで規定している経済の論理は、もうちょっと柔軟だ。なにしろ商売人は譲るということを知っている。値引きや積み増し、つまりは「オマケ」という若干の損失を受け入れることで財を売り、総合的には売り手と買い手の双方にメリットをもたらす。他方、儲からないとなったら、どんな国家の大事であろうと商売人は手を出さないし、逆に儲けを追求して自滅的なことをしたりもする(レーニン曰く、「お前の首をくくるからロープを売れと資本家に言ったら、売るだろう」)。

こうしてみると、地政学と経済の食い合わせはいかにも悪い。「経済安全保障」というのは、この本質的に折り合わない二つの論理を繫ぎ合わせるためのトランスミッションみたいなものではないだろうか、というのが私の理解である。

一方において、経済安全保障は、地政学の論理を経済に持ち込む。「いくら儲かるからってあの国にこの装置を売っちゃダメだぞ」「利益は薄いかもしれないが、これだけは国産できるようにしておけ」といった具合だ。他方、経済安全保障は逆のチャンネルも提供する。「この分野で世界から必要とされるようになりましょう」「規制作りで世界標準をリードしましょう」……など。こうして地政学の論理と経済の論理に渡りをつける道筋が存在したからこそ、地経学なる考え方が成立し得たのだろう。

問題は、両者がぎこちなくでも互いに手を携えなければならなくなった背景であろう。経済・産業・情報のグローバル化が進み、かといって国家間の対立もまた激化しているというのが我々の暮らす2025年の状況である。地政学も経済も、それぞれの論理を完全に押し通すということはなかなかできない。つまり、地経学は「地政学化した経済」であると同時に、「経済化した地政学」なのでもあって、地経学の時代は当面続いていくのではないかと思われる。

そうした時代における複雑な状況を描いたスケッチ集のようにしても、本書は読めそうである。

(こいずみ・ゆう 東京大学先端科学技術研究センター准教授)

著者プロフィール

鈴木一人

スズキ・カズト

1970年、長野県生まれ。1995年、立命館大学大学院国際関係研究科修士課程修了、2000年、英サセックス大学ヨーロッパ研究所現代ヨーロッパ研究専攻博士課程修了。北海道大学公共政策大学院教授、米プリンストン大学国際地域研究所客員研究員、国連安保理イラン制裁専門家パネル委員などを経て2020年から東京大学公共政策大学院教授、2022年から地経学研究所長。2012年『宇宙開発と国際政治』で第34回サントリー学芸賞受賞。